世界权威临床医学杂志《新英格兰医学杂志》6月29日发表《美国空气污染和老年医疗保险人群死亡率的关系》(Air Pollution and Mortality in the Medicare Population)一文,指出在空气达标前提下,细颗粒物浓度每提高10微克每立方米,每10000老年人增加死亡36人。

《NEJM医学前沿》将于7月7日在线发表这篇论著的全文中译,

并邀请论文的第一作者、哈佛大学公共卫生学院博士研究生底骞详解空气污染,并介绍流行病学、卫星遥感和大数据在其中的应用。

来源 | NEJM医学前沿(ID:NEJM-YiXueQianYan)

原标题 |【NEJM】即使PM2.5达到美国空气质量标准,也会增加死亡率

以细颗粒物(PM2.5)为代表的空气污染在中国几乎妇孺皆知。公众高度关注空气污染对健康的危害。我国于2016年初按照世界卫生组织推荐的过渡期标准,颁布了细颗粒物的空气质量标准,把浓度标准

定于年平均35微克每立方米(细颗粒物浓度单位是微克每立方米,µg/m3)

。与之相比,

美国的细颗粒物标准为年平均12微克每立方米。

除了细颗粒物,大气污染物还包括其他物质,例如臭氧。虽然臭氧在平流层可以吸收紫外线,保护地表动植物,但在近地表,它是大气污染物,会损害肺部组织,导致呼吸系统疾病。各国对于臭氧和其他大气污染物也设置相应的标准。

作为研究人员,我们想知道这些空气污染标准设置是否足够?满足这些标准的“达标”空气是否对于人体就没有危害?为了解答这一问题,我和同事们采用流行病学方法,使用美国数据,研究达到“美国标准”的空气对于人体是否仍然有危害。由于数据的局限,我们的研究主要关注细颗粒物和臭氧对人体健康的危害。

空气污染危害的评估

要评估空气污染对人体健康的危害,通常方法是用统计学当中的“生存分析”。简单说来,我们需要跟踪两群人:

第一群人生活在污染地区,呼吸存在污染的空气;

第二群人生活在干净的地区,呼吸干净的空气。

并且,这两群人在人口构成、健康程度等各个方面完全相同。流行病学家持续跟踪这两群人若干年,观察两组人在健康指标上的差异(例如心血管疾病发生率),再结合两群人居住地的空气污染差值(例如细颗粒物的浓度差值),就可以计算细颗粒物浓度每升高一个单位导致的心血管疾病发病率的增加。在实际操作中,两群人不可能完全相同,而且空气污染的浓度变化是连续的,不存在“高浓度”和“干净空气”的简单二分。这些问题在实际统计模型中都有方法加以控制和解决。

估计空气污染浓度

在科研实际中,准确测量空气污染浓度是关键。空气污染的测量主要依靠地表监测站点。但是监测站点取样测量花费不菲,且无法覆盖所有地方。对于居住在远离监测站点地区的居民,我们无法知道其居住地的空气污染浓度。鉴于此,大气科学的研究人员使用卫星数据来估计大范围地区的空气污染浓度。我们或许都有类似的常识:当空气干净时,能见度高,可以看到很远的地方;而空气污染时,能见度下降,四周灰蒙蒙一片。这种“灰蒙蒙”意味着可见光被细颗粒物吸收和散射,而且在太空中也能观察到,还可以被卫星的传感器测量并且量化,得到一种叫做“气溶胶光学厚度”的数据。研究人员使用“气溶胶光学厚度”,结合天气因素和地面监测站点的测量数据,就可以估计出地表细颗粒物浓度。卫星监测覆盖面广,几乎任何地点的细颗粒物浓度都可依此得到。类似地,由于臭氧吸收紫外线,这种方法还可以估计地表臭氧的浓度。

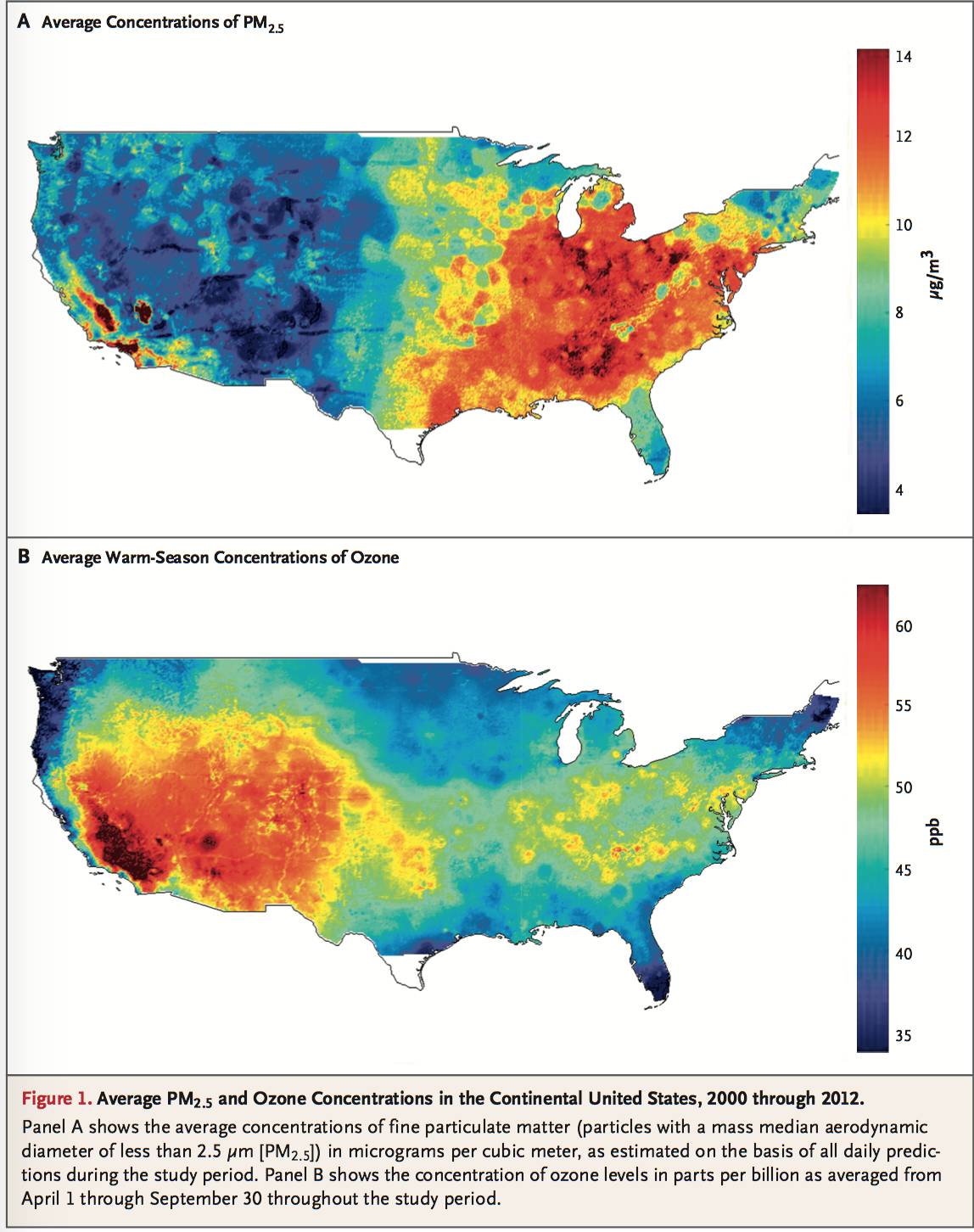

我和合作者们使用海量的卫星数据,结合气象和地表监测站点数据,得到整个美国每平方公里的细颗粒物和臭氧的浓度,时间跨度是2000到2012年。结合住址,我们可以计算每个人呼吸的空气污染浓度。

达标的干净空气仍有危害

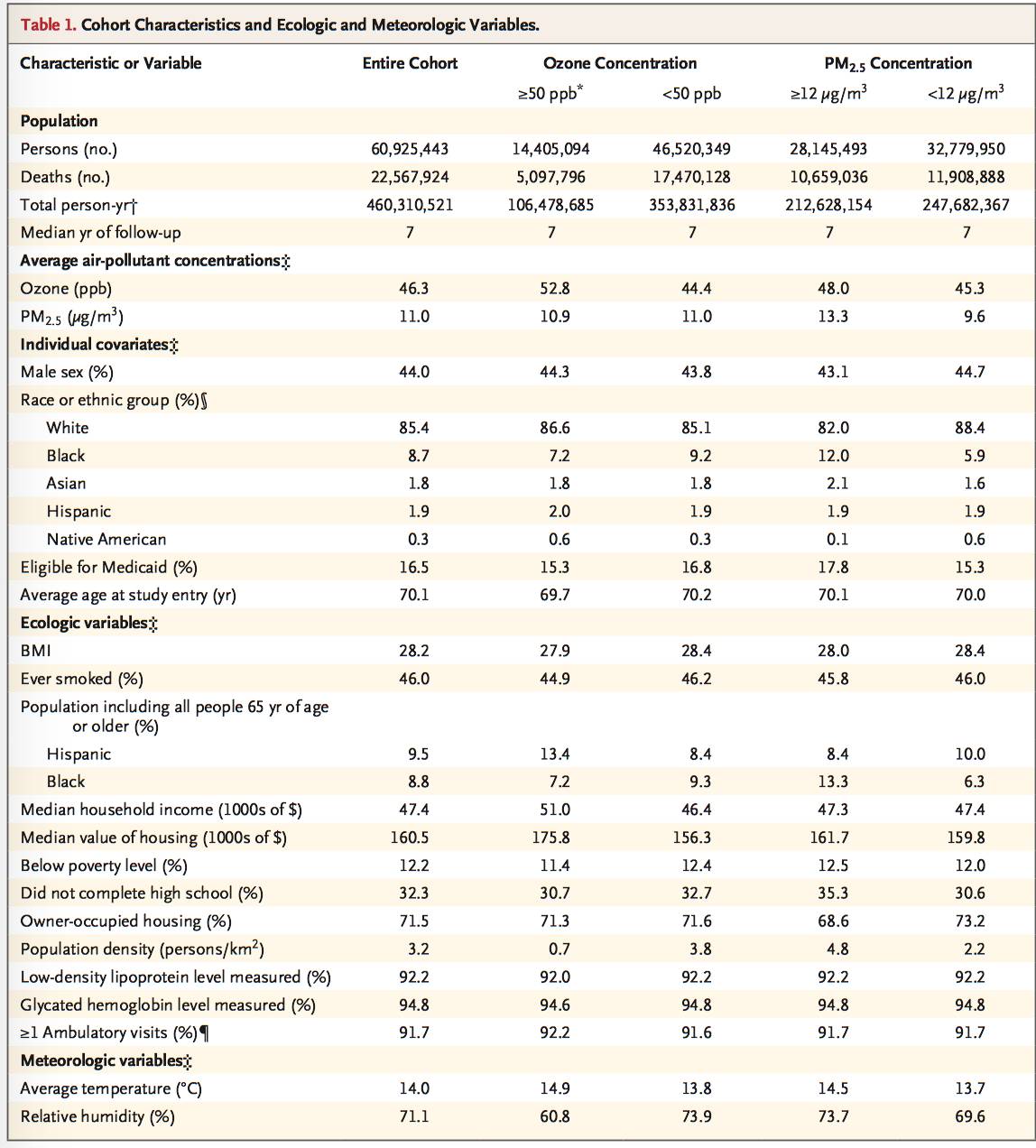

在这篇论文中,我们使用了美国“老年医疗保险”的数据:美国政府为65岁以上的老人提供医疗保险,并且记录他们的个人信息。我和合作者们从美国“老年医疗保险”管理部门获取了2000年到2012年间6000万人的医疗保险数据,包括居住地和是否健在;如果去世,我们还获得其死亡日期。我们通过居住地推算每个人呼吸的空气污染浓度,并使用“生存分析”估计空气污染的危害。通俗地讲,相当于我们招募了居住于全美国各地、呼吸着不同污染浓度的空气的6000万居民,并且记录他们谁先死去。一般说来,居住于污染地区的居民可能死得早,居住于干净地方的居民更可能长寿。“生存分析”可以综合考虑死亡日期上的区别和空气污染浓度的差异,估计空气污染对健康的危害。

最终的结果让人震惊:

低浓度的空气污染仍让人群的总死亡率升高。细颗粒物浓度每提高10微克每立方米,人群的死亡率会提高7.3%。

例如,美国老年群体的自然死亡率大概是每年每万人死亡490人;细颗粒物浓度每提高10微克每立方米,这一万人就会多死亡490*7.3%=36人;全美国4000万老年人会多增加死亡144000人。臭氧的浓度每提高10 ppb(ppb是浓度单位,代表十亿分之一),人群的死亡率会提高1.1%;相应的全美国老年人死亡数目会增加19000人。更重要的是,低浓度的空气污染,换言之当空气质量已经达到“美国标准”时,仍然会提高死亡率。之前,有人假设存在一个空气污染的“安全浓度”,

当空气污染低于安全浓度时,对人身体没有危害。但是,我们的研究发现,这样的“安全浓度”不存在。

任何浓度的空气污染对健康都有危害,只是大小有所差异。即使是极低的空气污染浓度,在大规模的人群中(例如整个美国的老年人),也会产生非常可观的健康危害。

某些人群对空气污染更为敏感,例如黑人和美国的其他少数族裔、低收入者和女性:提高同样浓度的空气污染,这些人群中的死亡率增加会更多。背后原因应该是经济和社会多方面的,可能和这些人群的医保、收入、生活方式等有关系,其具体原因亟待进一步揭示。这提示我们空气污染背后的社会公平问题,我们可能需要更关注社会的边缘群体。

启示

这项研究的直接意义是,我们发现在美国即使是“达标”的空气仍然会危害健康。由于“安全浓度”不存在,无论多么微量的空气污染,对人群都会有危害。换个角度,

就算空气污染降低一点点,由于空气污染影响人群广,对整体国民健康的意义也不容忽视。

这项在美国进行的研究对中国意义重大。首先,高速工业化的中国,经济发达地区上亿居民正暴露在空气污染中。温家宝总理说过,“中国有13亿人,不管多小的问题,只要乘以13亿,那就成为很大很大的问题”。空气污染对整体人群的危害不容小视。危机,既是危险也是机遇:只要中国的空气污染降低一点点,对国民健康的促进作用也非常可观。

其次,

由于两国处于不同发展阶段,中国现行空气污染标准和美国相比略显宽松。

如果美国的空气质量标准仍然不够,那么中国空气污染治理的道路就更加漫长。空气污染治理的长期性,是因为空气污染的产生和该国的能源结构、能源基础设施密切相关;改善能源基础设施的过程非常漫长。例如,煤从开始使用到提供全部能源的25%花了500年,原油花了90年,而天然气、核能和其它可再生能源至今仍然没有提供超过全部能源的25%。能源基础设施的长周期就注定了治理空气污染是个艰巨的任务。但另一方面,中国治理空气污染的前景是光明的。和水体污染、土壤污染不同,空气污染的停留时间很短,只要对源头加以控制,就能很快消除污染,例如“APEC蓝”现象。

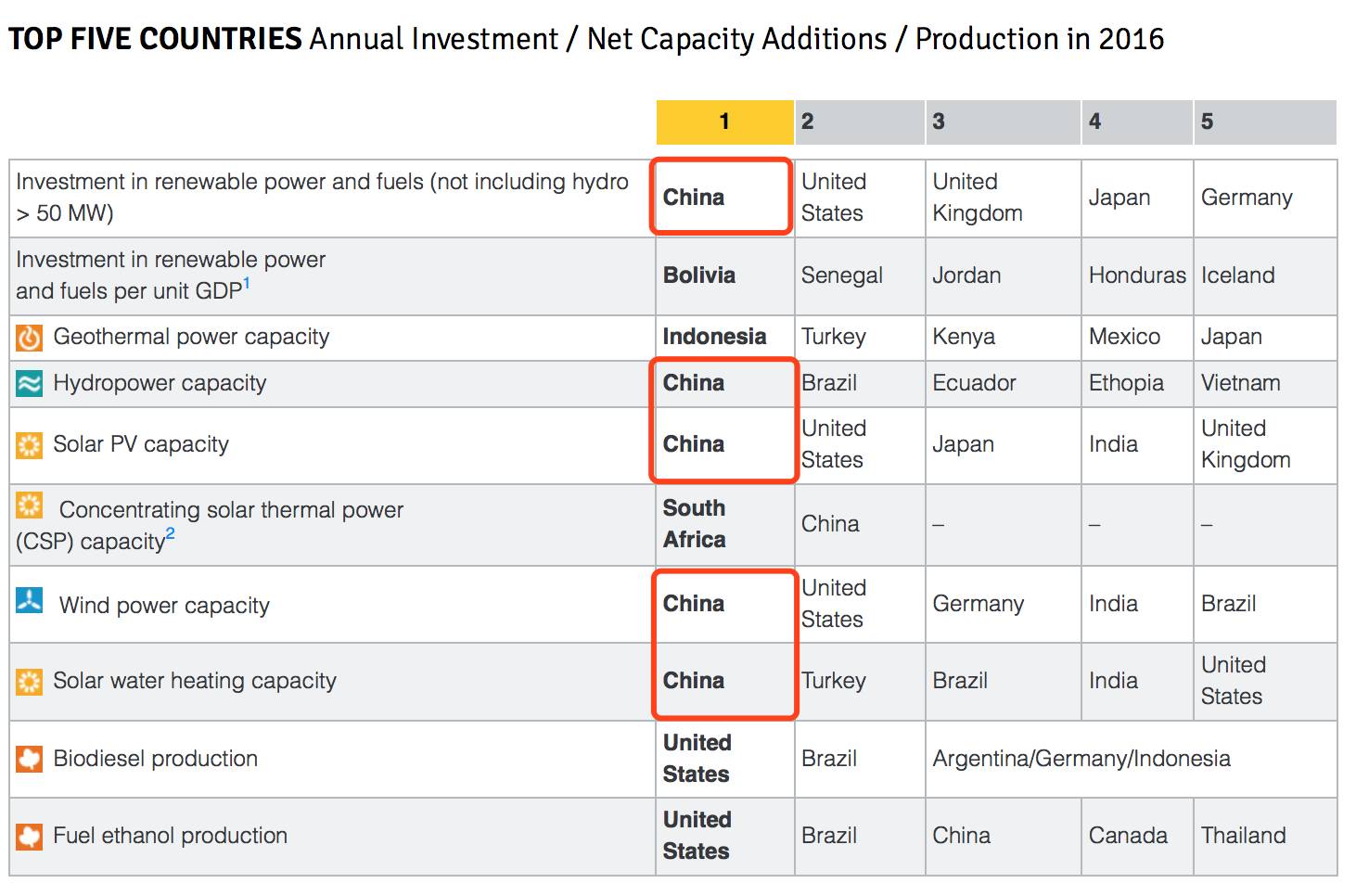

信息来源:REN21

目前,中国的能源主要来自煤——一种便宜但肮脏的能源;而且,其消费量占全世界一半以上。但是近年来,中国正在逐渐增加对可再生能源的投资和建设。而且,中国把应对气候变化、降低二氧化碳排放和降低空气污染结合起来,共同推进能源结构的转型。据“21世纪可再生能源政策网络”(REN21)于2017年6月7日发布的《2017年全球可再生能源现状报告》——重点发现(Highlights of the REN21 Renewables 2017 Global Status Report)报道,无论从年度投资额还是从总发电容量看,中国在光伏、水电以及可再生能源电力总量方面都处于全球第一位。从卫星数据衡量,北京等大城市的空气污染在逐渐好转。

中国正在不遗余力地改善经济结构,降低单位能耗,治理空气污染。随着这些国家战略举措的实施,我相信空气污染的解决只是一个时间问题。

论著全文请点击“

阅读原文

”:Air Pollution and Mortality in the Medicare Population.

参考文献