影单猫很久以前说过一句话:

电影是造梦者,帮我们完成不可能的事情。

而纪录片是记录者,让我们铭记不该忘记的事情。

我们需要造梦者,

在平淡与平静的生活里体验不凡,探寻未来。

我们更需要记录者,

提醒我们时间会流逝,但历史却不会瓦解。

所以今天,影单猫就给大家推荐一部高分纪录片。

它讲述的是一段久违的历史,

记录的是一群游离在大众视线之外的孩子,

承载的,是一份不应被遗忘的家国情怀。

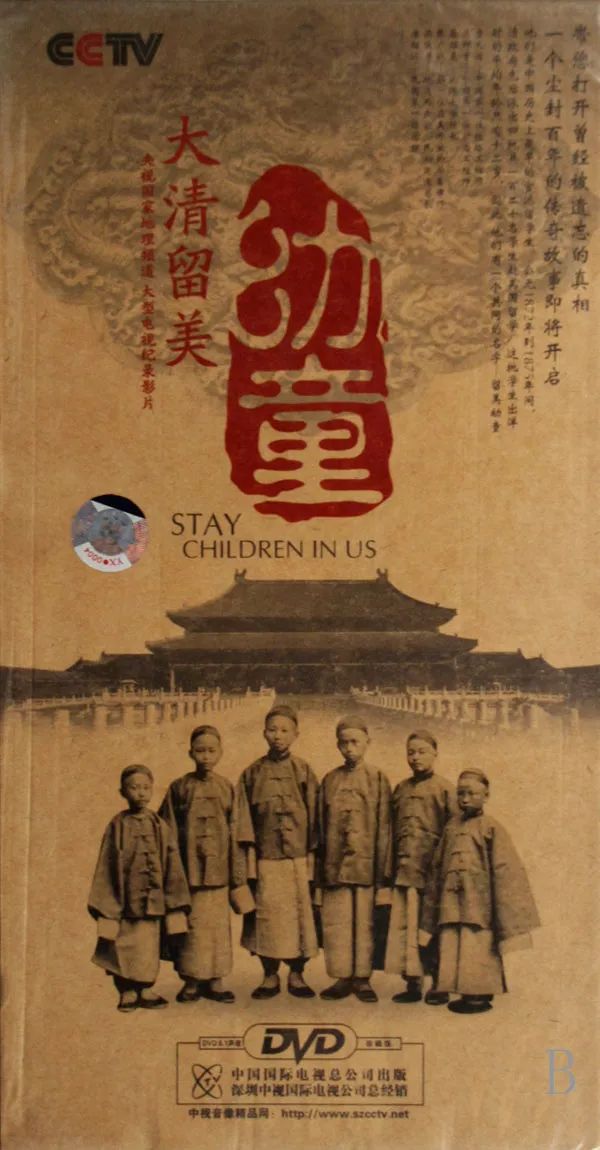

这部在豆瓣高达9.4分的纪录片,

名字叫——

《幼童》

。

1872年,淸同治十一年。

这一年,同治皇帝册立了他的皇后。

这一年,太平天国最后一支余部在贵州溃败,

这一年,晚清中兴四大名臣之一的曾国藩溘然长逝。

如果那个时代就有微博,

这些都会是拥挤在那一年微博头条上的热点事件。

以至于很少有人会注意到,

那个叫曾国藩的老人在临终前,刚刚完成了一件小小的心愿。

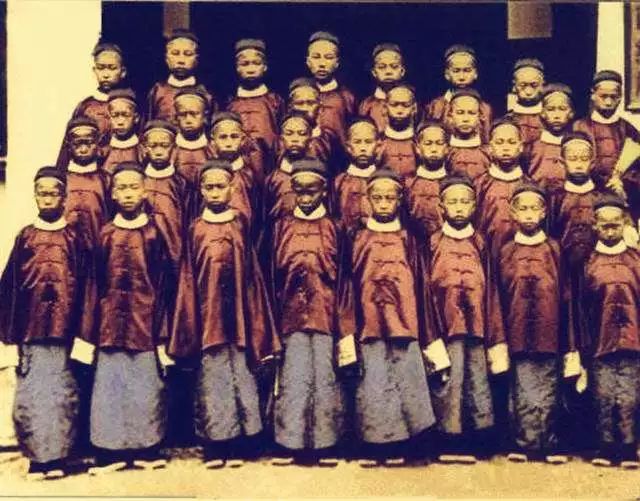

有一批平均年龄仅12岁的小孩子在他的协助下远涉重洋,

来到了太平洋彼岸的美国留学。

这批被朝廷许多大臣嗤之以鼻的少年,

后来有一个统一的名字:

留美幼童

。

那一年,没人能猜到这些孩子的未来,

以及他们将为这个国家的未来承担怎样至关重要的重担。

在时人都沉浸在同治中兴的天朝美梦中时,

这群孩子的命运,显得不值一提。

但一百年后,一群人却对这群幼童的的故事产生了兴趣。

他们扛着摄像机,花了数年的心力。

走过那群幼童当年走过的道路,

辗转来到美国幼童曾就读的学校,看到了幼童寄居家庭的女主人的日记。

终于让那段尘封已久、悲喜交加的历史,依次呈现!

这段历史的开头,要从另一个人说起。

容闳。

他还有一个名字:

中国留学生之父。

1828年,容闳出生于广东一个贫寒的家庭。

因为穷,

所以在他7岁的时候,

父亲就将他送进了学杂费全免的澳门马礼逊纪念学校读书。

他在这里遇到了改变自己一生的一个男人:

美国教育家勃朗。

在勃朗的热情帮助下,容闳被带到美国深造,

并在三年后,成为耶鲁大学历史上第一个中国留学生!

从耶鲁大学毕业后,容闳想都没想就决定回国。

可回国后他才发现,

内忧外患的祖国缺的不是坚船利炮,而是人才!

当时洋务运动兴起,设厂、开矿、修铁路都需要一大批懂现代科技的人才。

于是容闳当即向当时的洋务运动首领曾国藩提议,派学生公费赴美留学。

但这事儿说起来容易,办起来却难。

朝廷的审批有多坎坷就不说了。

好不容易等朝廷批准了,容闳却发现:

没人报名!

原来在当时的国人看来,读科举当官才是“正途”。

富商权贵们根本不愿意把孩子送去国外。

既然官宦子弟不来,容闳干脆决定,我们就招穷孩子!

条件也不高,

按曾国藩话说:

“不贪、不偷、老实就可以了”。

就这样,在1872年8月11日,

中国历史上的第一批官派留学生,出发了。

而最大的困难,

随着这群孩子踏上游轮的脚步,才刚刚开始。

为了让他们较快适应,

这群孩子们被分配到54户美国家庭中生活。

然而,人生地不熟还是小问题。

由于缺乏语言基础,

这群孩子根本没法和美国人正常交流。

而他们脑袋后面那根长长的辫子,

也成了美国同龄孩子们的笑柄。

每次上街,就有美国小孩围观并对着他们不怀好意地喊:

中国女孩子!

迷茫与恐惧、未知跟质疑始终存在于他们的身体里。

而除了那些歧视与冷眼,摆在这些幼童面前最大的问题还有:

如何在被迫拥抱风格迥异的美国文化时,还能保持着对祖国的热爱?

那种经历着文化冲突的阵痛,今时今日的我们,根本无法感同身受。

但种种苦难似乎都没让他们忘记最初的使命。

七八年后,

大部分人都进入了哈佛大学、耶鲁大学等高等学府深造,成绩优异!

可当他们终于逐渐适应了这个陌生的国度后,

清政府的一纸回国的命令,又将他们打回原型。

可悲的是,这些少年在回国后等来的不是鲜花和掌声。

而是朝堂大臣们的口诛笔伐,是似曾相识的讽刺与排挤。

在他们眼里,这些孩子哪是为国家中兴积蓄力量的人才,