黎伟麟、陈婷枫

丨

01哲学团队,更好地理解,更好的逻辑。

美国杂志《名利场》(Vanity Fair)刊登了一辑爱玛屈臣(编者注:内地翻译艾玛·沃森,英文名Emma Watson)的相集,其中一张更大胆露出爱玛的胸部下缘,引发各界争议。有人狠批她伪善,一方面标榜自己是女性主义者,但另一方面却卖弄性感,有物化自己之嫌。爱玛的支持者则以女性主义(Feminism)的另一重意义反击,坚持女性拥有自由选择的权利。是次争议不但揭露了大众对女性主义的理解纷陈,也展示了演艺界女性主义者所面对的困局。说女权,又岂止"坦胸露臂就是卖弄性感",如斯简单?

(图片来源:https://cleanbeautyco.com/emma-watsons-response-anti-feminist-criticism-everything/)

《名利场》发布女性裸露照片引发女权风波并非首次。姬拉丽莉(Keira Knightley)、施嘉莉祖安逊(Scarlett Johansson)及茱莉安摩亚(Julianne Moore)等女星都曾经为这本知名杂志拍摄裸露部分乳房、背部甚至全身的照片(全部都没有露点)。狄美摩亚(Demi Moore)甚至在1991年怀孕七个月时,只用单手遮掩胸部拍摄封面,轰动一时。这些在大众传媒发布的女星裸露照片通常会被指摘行为不检点、卖弄性感、甚至渲染色情。但是,像今回爱玛屈臣般激烈的评论还算罕见。因为大部分女明星都没有像爱玛,多年来都在台前幕后展现女性主义者和知识份子的身份;而且自2014年起爱玛获联合国妇女权能署选为亲善大使,因此各方对她拍摄露胸照片的反应尤其激烈。

女权艺人身份成抨击焦点

大众熟悉爱玛屈臣,全因她在《哈利波特》电影系列中饰演妙丽一角。从9岁演至20岁,爱玛以“妙丽”漂亮、聪敏、勤奋、追求平等(以“麻瓜”身份突破魔术师的阶级观念)的形象亮相于人前。在拍摄《哈利波特》期间,她在美国布朗大学就读,并以“访问生”身份到英国牛津大学伍斯特学院学习。爱玛在银幕上下的正面及知性形象一直获得大众认同。在环保和性别等社会议题方面,爱玛屈臣亦有突出表现,既与环保时尚品牌People Tree合作推出联名系列,亦曾走访孟加拉国和赞比亚,促进女童教育。因此在2014年7月,爱玛被任命为联合国妇女权能署亲善大使,推动号召男性主动倡导社会性别平等的“#HeForShe”运动时,坊间几乎毫无争议。9月时,她到纽约联合国总部发表演讲,指自己从8岁起就开始有“专横霸道”(bossy)的名声,但这样的指摘却不会放到同龄男孩之上,这令她开始质疑社会性别的固有成见;在14岁时又被部分传媒将她“性慾化”(sexualized),并发现身边的女性朋友因为害怕变得“健硕”(muscly)而退出体育社团。这些切身体会,成为了她日后强调男性和女性应该拥有同等权利和机遇,而绝非等同“憎恨男人”的宣言基础。

在那次演讲中,爱玛屈臣似乎已经意识到大众对“女性主义”有不少“误解”,但是她或许没有疑虑过,联合国选择她作为女性亲善大使,本身就带有强化上述“仇恨男人”等误解的可能。因为传媒一直乐于为她塑造“比男性更强”的女权份子印象,但她视女性平权为普世人权的一面却被忽略了。传媒在《哈利波特》电影以外,更替爱玛延续了“妙丽”广受欢迎的女强人路线,譬如少女时尚杂志《Nylon》就曾经比较现实中爱玛与银幕上“妙丽”的十点相同之处(例如爱好学习),突显她美貌与智慧兼备的强势面貌。另外,当2015年传出英国哈里王子与爱玛约会时,她在个人Twitter回应:Marrying a Prince not a prerequisite for being a Princess. (做公主不一定要嫁给王子),也被人拿来诠释为她自视公主而且看不起王子的意味。

在这种媒体取悦女性读者的处理下,大众容易对爱玛产生一种单一、庸俗和教条化的女性主义者印象:比男性强悍、优秀、不需要男性,甚至厌男(misandry)。相反,爱玛口中“男性和女性都拥有平等权利和机会”、“让男性从此能自在地表达脆弱、真实的人性”等女性主义要旨却往往被人遗忘。2015年时巴基斯坦女性教育运动家、诺贝尔和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)在访问中告诉爱玛屈臣,指她在受其演讲感染前,一直未以女性主义者自居,因为马拉拉认为女性主义一字“tricky”(弔诡),现在看来似乎确有道理。

(图片来源:爱玛屈臣去年在「Met Gala」红地毡上穿上用循环再造塑胶製作的Calvin Klein晚装。裙子可拆变身裤装,彰显其环保知性形象。(Getty Images))

众数的女性主义

事实上,女性主义一直不是铁板一块。启蒙运动之后,“自由、平等、博爱”的天赋人权观念于法国开始普及,在法国大革命后,法国妇女始向政府争取投票和工作等基本权利。二次大战之后,女权抗争运动已经持续了数十年,多数欧美国家已经在公共领域上改善男女不平等的情况,但女性在工作场所、家庭、身体等方面仍然被视为次等。稍后时间,随着社会改变和后现代/后结构主义的兴起,学术界对以往所主张的女性主义作出反思、批评和修正,最终在1980年代末产生第三波女性主义(Third-wave/Post-/Postmodern-feminism,或后女性主义、后现代女性主义),亦是被流行文化重点收编的一波。第三波女性主义强调女性自主和选择的权利,重视微观政治(micropolitics),拥抱流行文化中的颠覆意义。流行音乐女王麦当娜(Madonna)便是这一阶段的代表人物,她提倡女性也应该有表达性慾的权利,而不会认定女性在性交时总是被害者一方。

回到爱玛屈臣,根据她在联合国发表的演说和被批评拍摄露胸照后的言论:「女性主义讨论的是给予女性选择权,是关于自由,这是关于解放,关于平等」、「我真的不懂我的乳房跟这有什麽关係,这令人非常困惑。」可见她的取态更接近第三波女性主义者。但是,观乎批评者言论,如英国广播公司节目主持人Julia Hartley-Brewer批评爱玛:“投诉女性被性慾化,然后却把自己性慾化。虚伪。”却似乎有点对人不对事。若果Hartley-Brewer不认同女性在杂志中被性慾化、物化,那为何她批评的对象不是整个资本主义运作逻辑和大众媒体的操作,而是落在爱玛屈臣的个人选择,甚至是她履行合约的专业态度?须知道今次照片风波最严重的指控是,爱玛屈臣并非如麦当娜或Lady Gaga般,为了对抗主流媒体对女性的呈现而展示胸部(相对上后两者较少被批评「背叛女性主义」),而是为了推广新片《美女与野兽》(Beauty and the Beast)。

(2014年9月,爱玛在联合国总部发表演说;美联社图片)

女性自主与媒体操作的角力

从事媒体与性别研究多年、香港浸会大学人文及创作学系助理教授张志伟认为,事件讨论仍停留于女性应否展露乳房,或爱玛屈臣作为女性主义者是否应该拍摄这些照片,却没有把问题放回事件发生的脉络上,实为讨论失焦。「爱玛屈臣在《名利场》拍摄的新闻,只是纯粹抽出了这张照片来大做文章,然后各方的批评都是执着应不应该拍,拍摄时有没有选择的自主意识,拍摄了是否屈从了“男性凝视”(male gaze)。然而即使爱玛屈臣对拍摄过程有强烈的意识,单独看这照片的呈现效果,的确跟主流媒体平时拍摄的女星性感照分别不大。」从《名利场》题为〈Rebel Belle〉(叛逆美人)专访中的其他照片来看,爱玛的时尚造型算是合乎其一贯作风,在细节上尽显性别政治立场,譬如造型中既有被视为女性权力衣着首选的西装套装,亦有本季以女性主义为创作主题的Dior剑击手裤装。某些黑白照片中,更透露出雌雄同体气质(androgyny),亦较少作出性挑逗的姿态。客观上细看,除了露胸的一张照片之外,其他大部分造型比当代其他女星登上同类型杂志穿着得更密实。

张志伟认为,要判断照片问题的症结,应该加入杂志拍摄时操作方式的角度来看:“客观结果来说,今次这张照片的确有某程度上的『嫌疑』,可以被原教旨女性主义者(fundamental feminist),或拿着这套标准的保守主义者来攻击爱玛屈臣。但主流商业杂志的拍摄方式,大部分都是以满足异性或父权视觉快感为目标,其中亦须每个个桉讨论,更希望将被摄者的意愿(即使是女性主义者)吞噬。今次操作过程中是否如平日一样,而爱玛有没有想过用另一种更女性主义的方式拍摄呢?举例说,曾有一女性主义者拍摄一套纪录片《性女传奇》(The World's Biggest Gang Bang),以10小时内与90个男性性交251次打破世界纪录,宣示女性的性自主权。但问题是,整个拍摄团队都是来自1990年代美国主流色情电影工业,呈现手法可想而知跟一般异性恋色情片那种剥削、物化女性的眼光,客观上分别不大。今天上网搜寻这套纪录片,人们都以色情、猎奇的心态来谈论它。结果片中女性仍然被视作客体,拍摄者的初衷在操作的过程中未能呈现,甚至被后来大量的媒体论述淹没。后来有所谓拍给女性观赏的『feminist porn』,但那又是另一番原教旨派和后女性派(post-feminist)之争了。”

事实上,欧美早已发展出一套有别主流的女性主义摄影理论,作品尽可能背离“男性凝视”逻辑,例如反对以下特质:人工化的外表(化妆)、商品化、将身体割裂呈现、两性在动作上带有阶级次序、将女性童稚化等。英国潮流杂志《i-D》去年便曾推出「female gaze issue」。这辑照片由女性主义黑人女模Adwoa Aboah作主角,多名女摄影师操刀,Adwoa Aboah毫不保留地展露脸上大量的雀斑。其中一帧照片虽然一手托在另一女模特儿的乳房上,读者观看时未必产生“色情”感觉。另外,女星姬拉丽莉曾替《Interview》杂志拍摄无上装露点照,但她明言杂志不可用电脑修图,最终视觉效果甚有型格,并无猥亵感觉,可见女性也可在拍摄中保持话语权。因此,批评此类议题时,问题未必出在穿什麽,穿不穿,而是怎样呈现;过分执着于“露唔露”,抑或“露几多”,似乎不值一哂。

从今次爱玛露胸照风波的种种现象,可见女性主义者如爱玛屈臣,只要进入以父权意识为主导的商业社会如荷里活工作,就必须面对资本主义逻辑中对女性的压迫(如今次须要拍摄「性感」照片宣传电影)。社会大众对不同女性主义流派溷为一谈,亦令人更容易对当事人作出缺乏焦点的批评。而女性主义者在面对主流媒体的呈现,亦难免被误解为在操作过程中堕入折衷、甚至屈从于父权和资本主义的美学逻辑中。加上第三波女性主义中,强调女性自主权的概念会否被消费主义收编(incorporated),例如上述Dior的女性主义时装?或《i-D》杂志的「女性凝视」摄影手法会否被应用为另一种风格,吸引女性消费?这些都是我们必须继续追问的。

女性主义该如何说起?

露乳事件惹起争议的另一个原因,在于不同女性主义者对裸露身体的立场充满“矛盾”。女性主义者自19世纪至20世纪初发展至今,已经历多个发展阶段,同时亦分流出不同的流派。针对不同议题,不同流派的女性主义者会有不同的主张与对抗模式。那么,不同流派在看待女性裸露身体上,又存在什么分歧呢?

诞生于美国1980年代的基进女性主义者(Radical Feminist)就认为:在性方面,男人天生是有侵略性和支配性的,而女人天生是被动而顺从。男性的快感在于宰制女性的性。性是父权社会对女性最大的剥削,只会让女性被物化、商品化、被猎奇。她们认为色情是对女性的物化「透过图片或文字而生动地描绘出来的性露骨的妇女附属状况,这也包括妇女被非人化为性对象、东西、或商品」。因此,他们认为女性裸露身体,是自愿被物化。她们主张若要对抗父权,女性必须离开两性之间的性,或对性保持备战状态。由此,基进女性主义者强调的是男性施加于女性的性暴力。

不过,于同一时期,女性主义阵营出现另一流派:性自主女性主义流派。他们正正希望颠覆“女性于性关係中定必是受害者”的论述,并认为基进女性主义者的主张只是围绕父权中心出发,忽视了女性的主体性。他们强调女性也可拥抱性自主,从而为女性培力(empowerment)。而两派女性主义于1982年,在巴纳德学院的研讨会中正式决裂。其后掀起1980年代相当有名的性论战(feminist sex wars),蔓延至今。其后,启蒙女性主义、后现代女性主义学派、甚至酷儿学派等亦相继出现,并随着不同的政治、社会脉络的改变,突显出女性主义阵营内部的不同战斗位置。由此,女性主义从来没有原教旨,也没有绝对标准。女性主义阵营实质複杂多元,是众数(plural)的结合。

那么女性主义是否“龙门任你摆”?回溯女性主义的出现:于1929年,女性主义祖师爷维珍尼亚吴尔芙(Virginia Woolf)发现因为自己的生理性别,使得自己无法读书、不可到图书馆借书(当时图书馆只准男性进入)、甚至连自己拥有一间房间的权利也没有。另一女性主义祖师爷西蒙波娃则发现整个社会结构与制度使得女性只是“第二性”:「女人不是天生命定的,而是后天塑造出来的」。社会结构与制度使得女性失去主体位置,又无任何社会资源去支持女性发展成“第一性”,故此她提倡改变社会结构。回溯历代女性主义者倡议,无非想指出女性主义的目的,是指出性别不平等现象,从而改变,让女性可以有个人意志,发展主体性,选择自己的人生。至于如何改变?踢波射龙有不同进攻策略,女性主义亦然(还是你认为「进攻策略」太男性化,所以女性主义不可发展进攻策略?)。由此,同一议题,不同策略,目标一致。

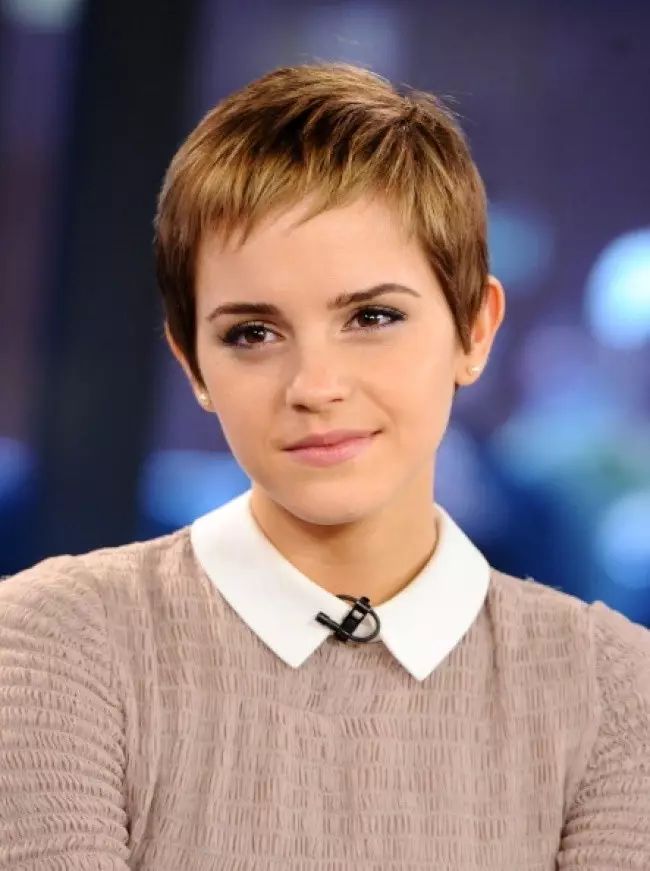

(图片来源:露乳就是卖弄性感?爱玛屈臣却直言在拍毕《哈利波特》后所剪的一头短髮,才是人生最性感的象徵;Getty Images)