------据说搞村镇的都关注了我们------

广东省佛山市顺德区地处珠江三角洲中心地区,其乡村空间格局具有典型的水乡聚落特征

[1]

。在聚落形成与发展过程中,农业水利、墟市贸易、政治机制、民间信仰与地方社会等因素不同程度地影响着顺德空间发展阶段,进而形成了具有独特地方性的空间特征。改革开放四十年以来,城市化与工业化对于广东顺德乡村发展带来深刻的影响,而乡村聚落空间作为乡村社会活动的物质载体,在经济、社会、空间与机制等方面也面临新的整合与重构

[2-3]

。在这样的乡村转型新时期,本文从历史角度探索顺德乡村聚落空间演变的内在肌理,以期为国内乡村聚落转型与乡村社会发展提供理论参考与历史借鉴。

乡村聚落地理研究是人文地理学的重要分支,主要用于乡村聚落的形成、发展及分布特征研究,包括乡村聚落与周围环境的关系及其与社会经济发展的相互作用[4]。乡村聚落作为广义聚落的类型之一,泛指乡村地区内具有一定人口规模及独立社会文化的聚居处,而乡村聚落空间是对乡村地域空间属性的特征表达,包括乡村聚落规模、空间结构及空间分布特征等

[5]

。在历史演进的过程中,乡村聚落空间格局受到经济、政治、社会及文化等多方面因素的影响,其演变特征在一定程度上映射了当时的历史环境,也是传统乡村社会活动的空间表现

[6]

。在乡村地区由经济社会发展面向人文社会发展转型过程中,通过研究顺德以往的乡村发展历程与演变机制,对于理解其乡村聚落体系重构与集体空间的形成具有重要意义

[7]

。

我国乡村聚落研究始于20世纪

30

年代,在实践推动下至今已有大量理论研究成果,主要集中于乡村聚落的形成发展、空间类型、演变机制、地域组织及规划政策等方面,研究方向包括乡村聚落的空间形态与动力机制、城市进程下空心村发展问题及乡村聚落生态等

[8-11]

。关于乡村聚落空间的研究存在三个层面的特征,一是总体研究中,对于乡村聚落空间静态分析居多而动态研究较少;二是动态研究中,基于改革开放后城市化与工业化影响下的乡村聚落演变研究居多,对于传统聚落空间特征及演变内因的历史研究较少;三是传统聚落研究中,对于经济文化、社会习俗与建筑形态等方面研究居多,而对于传统乡村集体空间及地方社会研究较少

[9,12-13]

。因此,本文从顺德传统乡村聚落的动态发展历程入手,对乡村聚落集体空间特征及影响因素进行规律总结和深度剖析,以期为国内乡村转型与发展提供理论参考与历史借鉴。

本文所提出的乡村聚落集体空间概念,是指由特定人群通过沟通或博弈而形成的具有规则约束及共同利益的空间领域。与公共空间(PublicSpace)相比,集体空间(

CollectiveSpace

)更加强调其社会空间的组织性、公共活动的场所性及系统运作的边界性

[14]

。这种介于公共性与私密性之间的集体空间具有两方面的涵义:一是用作私人活动的公共空间,二是允许集体使用的私人空间

[14]

。例如珠三角地区广泛存在的

“

私伙局

”

,是由民间自发组织的一类基于乡土文化的曲艺社团,通过租借室内场地或公共广场,形成特定群体组织下具有一定社会公共性的集体空间[15]。再如民国时期上海的茶社、酒楼与咖啡馆,属于当时知识分子群体频繁使用的聚会场所,具有不同的社会功能:一方面,这些空间由于知识群体在此建构了特定社会关系网络并产生群体身份认同感,因此其使用特征具有半私密性,进而形成与特定群体相关联的象征意义;另一方面,这些空间由于对外营业而具有开放性,也可容纳不同知识群体共同使用,因此可以说集体空间兼具私人与公共双重性质

[16]

。

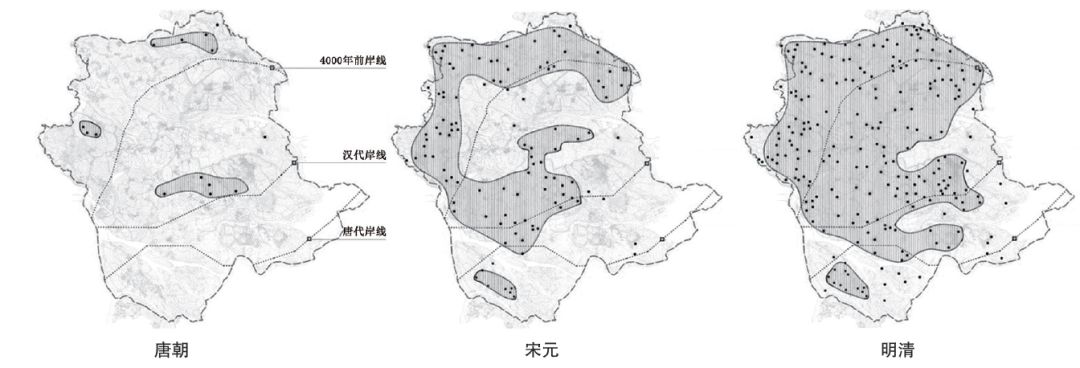

自宋元以来,珠江三角洲地区随着沙田垦殖及对外通商的深入,逐渐发展成为我国经济最活跃的地区之一。顺德经过改革开放后四十年,从一个以农业为经济基础的县城,逐渐发展成为工业化内源性发展的典范城市[1]。在这个过程中,其乡村聚落的发展也受到经济社会发展过程中多方面的综合影响,总体来看,顺德乡村聚落布局呈现由西北向东南方向发展,这一趋势与其水利堤围建设历史息息相关(图

1

)。同时,通过梳理顺德乡村聚落演变过程,可看出其空间形态经历了三个发展阶段:从点状零散分布、功能集聚延展到面域空间融合,进而形成基于民间信仰与地方社会的乡村聚落集体空间形态。

图1 顺德不同朝代乡村聚落分布区域示意图

资料来源:根据参考文献[18-20]及相关文献整理绘制。

乡村聚落的空间演变一方面受到自然环境及社会事件冲突变化的影响,另一方面更取决于对这些变化的应对能否形成具有变革的地方性知识或内在习俗和规则。地方社会的集体行动往往会形成具有一定稳定性的社会空间(集体空间),这种集体行为进而建构了乡村聚落社会的结构化过程(Structuring)

[17]

。本文从影响乡村聚落内在结构性的集体空间变化入手,探究地域乡村社会的变化规律,在一定程度上是对以往乡村聚落历史空间外在形态研究视角的补充与拓展。

顺德地区成陆时间较晚,早期的顺德基本呈汪洋浅海或潮汐漫滩的地貌特征,不利于聚落的形成与发展。有记载的聚落最早形成于汉代,据《顺德县地名志》统计,至1987年顺德乡村聚落数量共计

362

个,其中

299

个聚落已明确建设年代(表

1

)。根据不同历史时期乡村聚落数量的变化,可以看出顺德聚落的形成始于汉唐、兴于宋元、盛于明清

[19]

。

表1 不同历史时期下顺德乡村聚落形成数量与分布特征

资料来源:根据参考文献[19]整理。

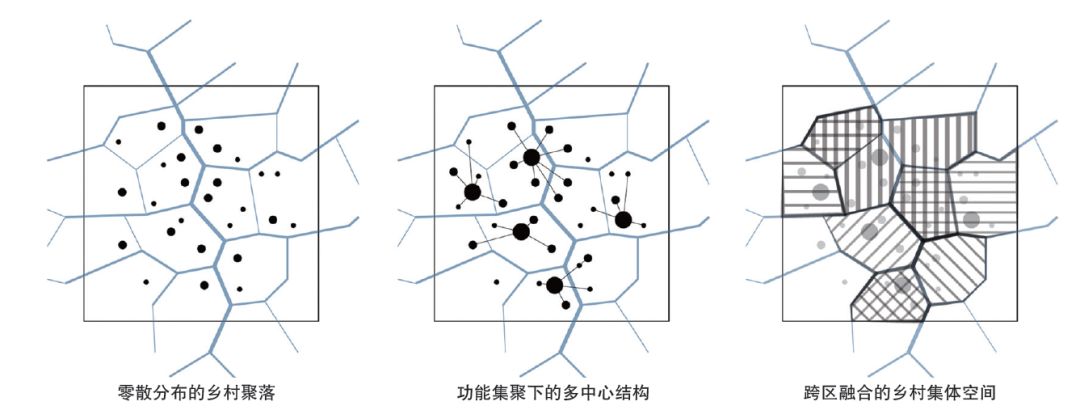

随着珠江三角洲陆地的发育演进,顺德从秦汉时期的零星岛屿发展至现在的三角洲腹地,其乡村聚落的形成特征与从古至今的河网水系密不可分[1]。在早期的水网格局下,顺德乡村聚落依据自然地理条件形成零散点状分布格局,在明清时期沙田围垦、基塘建设和水利兴修的过程中,由于经济影响下的功能集聚作用,原本零散的聚落演变出多中心结构特征,随着社会机制的逐步演进及乡村自治的建构,多中心的乡村聚落在一定空间范围内形成不同属性的集体空间,具有跨区融合的特点(图

2

)。总体来看,受农业水利、经济贸易、政治制度及社会文化四个方面影响,顺德乡村聚落形成了空间集聚、联系紧密且系统融合的独特地域特色。

图2 乡村聚落集体空间形成过程示意图

资料来源:作者自绘。

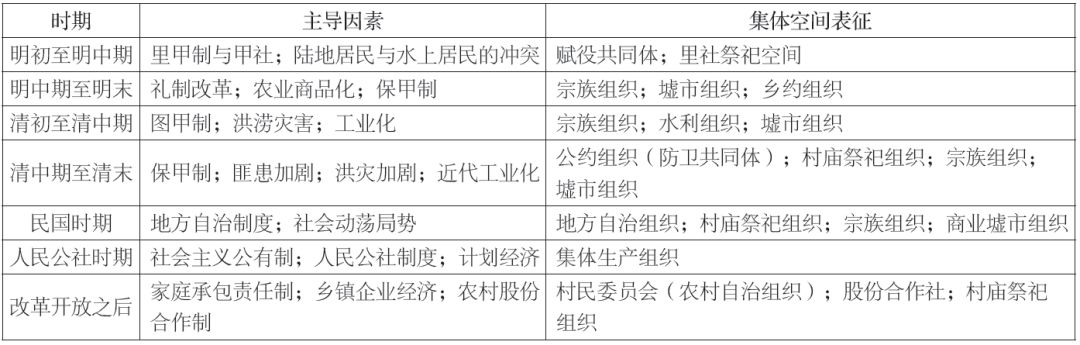

乡村聚落的集体空间与乡村地方社会紧密相关,其形成的标志是公共品的出现及有效供给:包括堤围、闸窦、水埠等水利设施;围馆、社仓、社学等公共设施;会社、宗祠、村庙等祭祀设施;公共场地等物质性公共品与节庆仪式、公共习俗、乡规民约等非物质性公共品。顺德乡村社会公共品的供给,在不同的历史时期通过不同的社会机制而实现(表2)。一方面,社会机制的形成推动了乡村集体空间的发展;另一方面,集体空间又影响社会机制的作用,或诱导新的机制产生。例如在明清时期,由于乡村自治机制的产生,其公共品的供给主要依托乡村社会本身,依照在里甲制按田亩分摊公共品开支,或通过土地租金收益来维持公共品投入。改革开放后,则主要通过乡镇企业及其他投资的利润提成、集体资产出租收益、土地征用补偿、土地承包收益等方面来扩大集体经济的收益,进而用于公共设施的投入。

表2 不同历史时期下顺德集体空间表征

资料来源:笔者根据相关访谈整理。

水利技术的进步推动着顺德堤围建设在强度、力度及质量水平方面不断提升,并形成了不同的发展阶段:宋代之前顺德以局部挡水堤建设为主,扶宁围与桑园围是最早建设完成的两条堤围,也是顺德水利建设历史的开端[21]。明清时期由于珠三角陆地发育迅速,顺德等沿海地区开始大兴沙田围垦工程,同时由于水患频繁,顺德的堤围修筑进入快速发展期,以筑闸联围的形式建成闸窦以加强堤围抗洪能力,这些堤围勾勒出当时顺德境内大规模的水乡聚落形态,并通过水网划分出堡的行政地理单元

[1]

。这一时期,在闸窦的联围作用下,围内的若干堡开始合并,原本的小型水利单位逐渐演化成为大型水利社区

[22]

。随后,民国时期由于堤围失修且水患加剧,顺德再次展开堤围筑闸建设工程,实施局部堤围联筑联管的并围模式,并在建国后开始了跨区大联围模式的综合水利建设(图

3

)。

图3 宋、明、清、民国时期顺德堤围分布示意图

资料来源:作者根据参考文献[23]等资料整理绘制,底图为顺德档案馆提供抗战时期顺德地形图。

在抵御水患的同时,堤围建设也推进了顺德农业经济持续稳定的发展。早期顺德乡村聚落呈现零散的点状分布格局,这种较为均质化的分布特征一方面是受到密集分布的水网与堤围的影响,另一方面,均匀分布的聚落格局也有利于保证合理的耕作半径并满足聚落土地需求。顺德水利修建的过程中,在堤围之上兴建窦闸、引水灌田、耕垦沙田,发展出以桑基鱼塘为主要方式的基塘农业经济。这种由水而生的基塘农业,不仅为顺德带来一种独特壮观的大地景观,并且促进了顺德集约化经营模式的产生及商品化农业的发展。

墟市是南方部分地区,尤其是岭南地区对乡村集市的一种特称。珠三角地区墟市发展起步较晚,约在南朝初步形成,但一经出现便迅速发展[24]。随着水利兴修、沙田围垦及基塘建设三大工程的不断推进,明清时期顺德的商品农业也进入快速发展阶段,此时顺德人口由明景泰三年建县时的

7

万人骤增至清宣统元年(

1909

年)的

135

万人,墟市数量也从明嘉靖时期的

11

个发展到清光绪年间的

156

个

[19]

,这一时期的顺德墟市进入一个鼎盛发展时期(表

3

)。

表3 明清时期顺德墟市发展情况统计

数据来源:根据参考文献[25-26]整理。

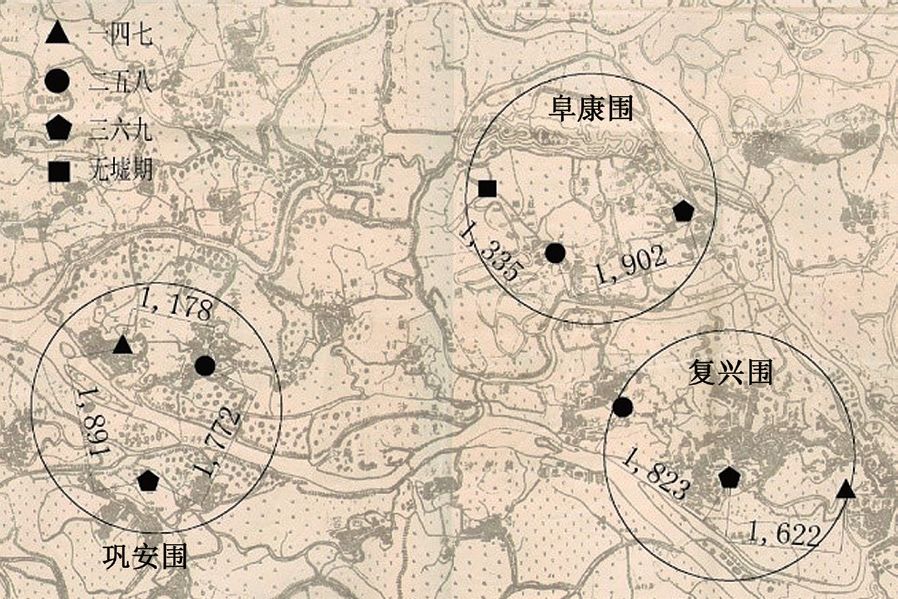

在乡村聚落较为稠密的地区,墟市圈通常以堤围作为划分单元,即以堡作为组成单元,在聚落较为稀疏的顺德西南部地区,墟市圈通常由相邻多个堡共同组成。其中,区域贸易墟市圈通常布置在与外江联系较为便捷的河涌沿线,基层服务墟市圈往往布置在内河涌沿线或乡村公共服务中心附近,各墟市之间通过堤围、河涌或乡村道路进行连接,形成墟市圈内乡村聚落的网络结构。以陈村为例,该区域由龙津堡与登洲堡组成,基本形成了三个相对独立的墟市圈,分别位于巩安围、阜康围及复兴围内。三个墟市圈分别由三个具有不同墟日周期的墟市组成,这种组合保证各墟市圈辐射范围内每天都有墟市开张(图4)。

图4 清代陈村墟市圈空间分布示意图

资料来源:根据访谈和历史资料绘制,底图为顺德档案馆提供抗战时期地形图。

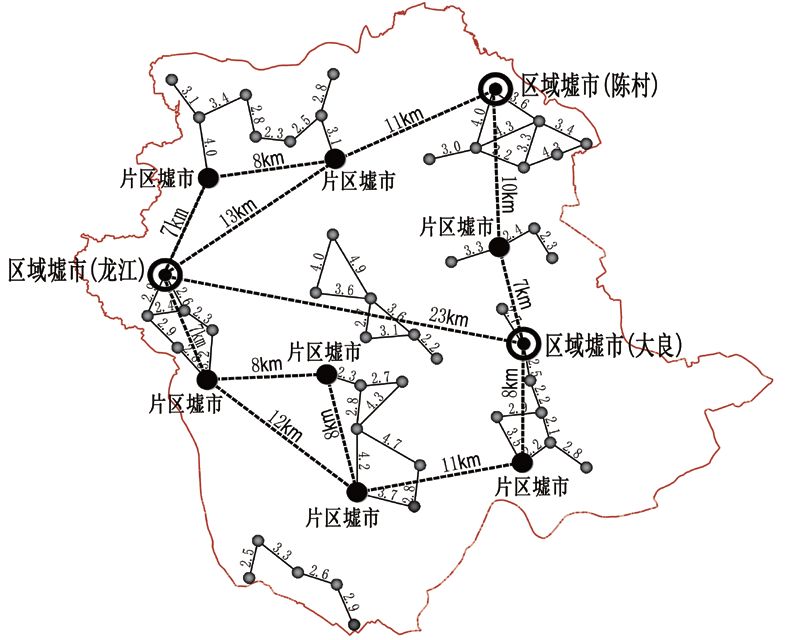

作为乡村农产品的主要交易场所及村民社会文化生活的窗口,墟市圈功能网络在顺德乡村聚落的形成中具有重要的转型推动作用[27]。在聚落形成早期,一个聚落往往是一个完整的基础生活圈,居民日常生活基本局限于该聚落内部。随着顺德农产品的交换及农业商品化的发展,聚落开始分化,墟市圈体系随之形成,原本零散分布的点状聚落在市场贸易的影响下逐渐集聚,形成相互联结的墟市圈,并演变为多中心的空间体系(图

5

)。

图5 墟市影响下顺德多中心聚落体系

资料来源:根据顺德地方志资料整理绘制。

在顺德乡村聚落的发展过程中,宗族与士绅团体作为乡村治理的地方主体,对于乡村发展具有重要的推动作用。顺德的宗族团体形成于早期的水利建设过程,由于浩繁的沙田围垦工程需要大量的人力物力,仅靠单家独户是无法完成的,因此在长期发展过程中,形成了基于血缘的宗族团体[28]。强大的宗族势力对于土地围垦、堤围修筑等建设工程,尤其对

“

弃田筑塘,费稻树桑

”

的桑基鱼塘建设发挥了重要作用,也使得土地的私人所有制向宗族集团所有制转化。

随着社会经济的发展,在宗族组织之外,以地缘关系为纽带的士绅团体开始逐渐成为顺德乡村地区生产及防卫体系的主导力量。顺德的乡村自治机制是在明朝乡约、清朝公约及团练与保甲制相互融合的过程中逐步建立起来的,是乡村士绅集团自身壮大及乡村公共事务管理发展到一定程度的产物。明清时期乡约制度与保甲制的相互融合,推动了乡村地域治理的自主性,使得乡村地域空间的组织方式不再局限于区划制度性的空间划分,在提升乡村内部社会自组织能力的同时,基于地缘文化而形成的集体空间网络也促进了顺德乡村跨区界的融合。

一方面,堤围、墟市及防御等设施由当地较为富裕的士绅及宗族投资开展,以宗族为单位组织建设。堤围的建成不仅有效抵御水患与外敌,也标志着其围合中的宗族势力的形成。另一方面,在长期抵御外患的过程中,以宗族及士绅团体为主倡导的公共产品供给机制的形成,改变了乡村的单纯居住空间形态。作为各类公共产品(如更楼炮台等防卫设施、墟市社仓等市场设施、庙宇戏楼等文化设施、学校书院等教育设施及津渡桥梁等交通设施)的主要投资者、组织者及管理者,宗族及士绅的领导力量在一定程度上促进了乡村社会结构的凝聚力,进而形成以地缘文化为基础、以跨区融合为表征的乡村自治秩序。

在乡村自治的过程中,随着外来人口的迁徙,其带来的文化习俗也与顺德当地的社会风俗相互融合,进而形成多元丰富的顺德民间信仰体系。随着顺德宗族团体社会影响的扩大,民间信仰快速发展,并在明清时期成为部分乡村聚落精神空间的主体。受乡村社会所处自然环境、历史阶段及社会经济发展水平影响,顺德民间信仰的对象、形式与空间分布等具有多元分化的特征[29]。其中,水患频繁带来的空间分布不均、外来人口迁徙带来的文化融合变迁、历史时期演变带来的社会经济差异,以及不同生活需求及活动习惯带来的地域文化观念差异等,是顺德民间信仰具有地域分化特征的重要因素。

顺德民间信仰发展到明清时期,开始出现信仰空间融合的现象,即在一定地域范围内形成共同信仰,表现为在同一座庙宇内供奉不同的神灵,在信众的祭祀活动中逐渐得到一致信仰。在顺德形成的信仰边界并非与聚落地域边界完全重合,在相邻自然村中往往会形成一定的共同信仰区域,庙社等祭祀设施集聚于此,甚至产生比本村更大的祭祀场所,这种超越地域边界的信仰场所形成过程,实质上也是聚落之间不同社群逐步构建独特地域认同的过程。到明中期,顺德的里社祭祀活动逐渐被迎神赛会所取代,里社信仰逐渐演变为神庙信仰。发展至今,顺德的民间信仰已不仅仅是乡村社区中人们满足愿望的一种手段,村民对于各类仪式的复兴也不再仅为满足自身心理需求[30]。从

“

里社

”

到

“

神庙

”

的演变可以看出,顺德融合发展的民间信仰既是乡村社区人们祈求实现愿望的一种手段,即通过各类仪式的复兴以满足自身心理需求,同时也在一定程度上加强了各乡村聚落之间的联系,因此,共同信仰空间成为维系地域认同的一种文化符号。

顺德乡村地区流传下来的跨村祭祀活动,旨在通过特定仪式扩展自身的信仰影响力,在更大地域范围内逐步形成广泛的信仰联系,进一步演变成为更具区域性的

“

信仰活动圈

”

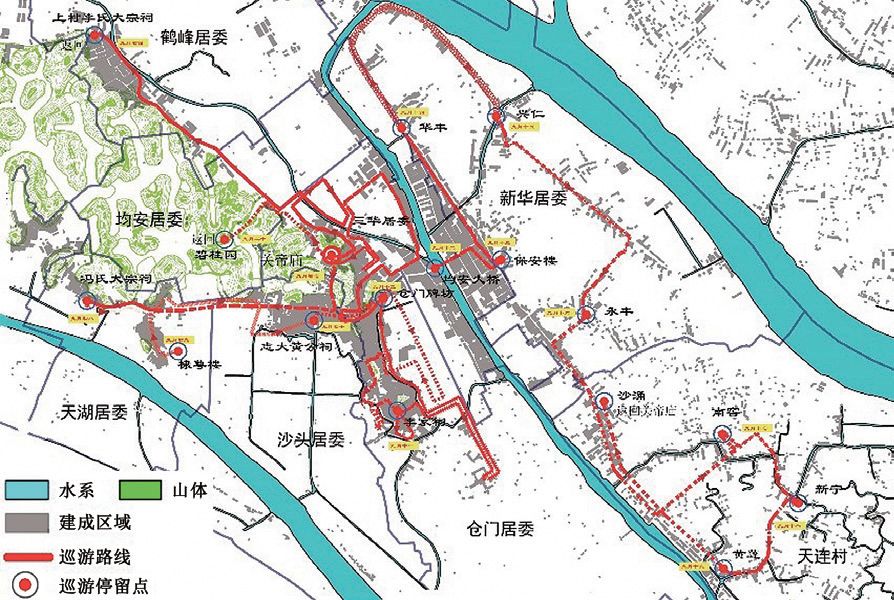

,这一地域组织的形成促进了跨区域的乡村聚落联盟,即乡村集体区域体系的建立[31]。其中,村庙神灵巡游是信仰活动圈中最为典型且组织频率最高的一类祭典活动,各类神灵在其信仰活动圈中通常具有特定的巡游路线,巡游范围往往跨越多个自然村,联结了更大范围内具有集体记忆的共同信仰人群,构建了更具地域性的顺德乡村集体空间。以巡游规模最大、时间最长、影响最广的均安帝王巡游活动为例,其巡游路线往往跨越数个自然村,并在各聚落均设有停留点(图

6

)。这类民间组织的信仰活动圈通过建立村民共同生活规则,更好地协调了各聚落功能,表现出维持社会稳定及提升社区凝聚力的重要作用。

图6 神灵巡游活动路线示意图——以均安帝侯巡游为例

资料来源:根据均安帝王巡游访谈和调研绘制。

总体来看,顺德的民间信仰既是促进地域认同与聚落融合的重要推动力,也是区分聚落空间与协调社会关系的一种方式。以神灵巡游为代表的祭祀活动逐渐在乡村地域范围内形成一定的集体记忆,通过这种记忆文化符号联结了各乡村社会活动主体,进而增强彼此的沟通联系,同时也表达对于乡村聚落共同命运的关注[30]。另一方面,以村庙神灵为载体的民间信仰活动实际上也是划定乡村认同边界的一种方式,通过巡游活动表达出顺德乡村聚落的外部边界及其与其他聚落间的相互关系。

通过梳理宋至民国时期顺德传统乡村聚落的发展历程,可以看出其演变过程受到堤围建设、墟市贸易、防御机制、地缘文化及民间信仰等多方面内外因素的综合影响,并呈现出一定的递进演变规律,即最初零散点状分布的乡村聚落,在功能集聚作用下形成多中心空间网络布局,随后在地缘文化与民间信仰影响下产生跨自然村的融合,进而构建了基于地域认同的顺德乡村聚落集体空间。

顺德乡村发展过程中,密集的河网水系及漫长的水利建设历史,使得其聚落的形成具有深刻的岭南水乡聚落特征。随着顺德基塘农业带来商品化经济的发展,顺德的发展在一定程度上呈现出

“

聚落

—

集市

—

集镇

—

小城镇

—

城市

”

的演化模式。在筑堤围田、防御外敌、墟市贸易及立社建庙的过程中,以宗族及士绅为代表的血缘与地缘文化逐渐成为顺德乡村社会组织的强大纽带,民间信仰活动进一步加强了顺德乡村地区的集体认同,进而形成了跨区融合的集体空间特征。随着顺德传统经济从农业走向非农业、聚落空间从分散走向集聚、社会构成从血缘走向地缘,顺德传统乡村聚落空间也面临整合与重构。根据对历史时期顺德传统乡村聚落空间特征及演变内因的探索可以看出,民间信仰影响下的集体空间的形成是顺

德乡村聚落发展至今的一项重要特征。

一方面,顺德民间信仰作用下的集体空间界定是影响乡村社会管理实效性的重要因素。顺德民间信仰既有严谨的制度性特征,也具有分化的地域性特征,即虽然各类神灵都可成为信仰主体,但各信仰群体之间存在明显的边界意识。顺德信仰活动圈的机制建立,在确立村民地域认同社会边界的同时,也构筑了集体空间内部的认同机制。因此,在顺德乡村管理的过程中,为保证管理有效性及科学性,应注重考虑当地民间信仰的内容形式、活动范围及文化内涵,充分发挥乡村集体基层治理的主动性。

另一方面,治理主体地方化与管治模式多元化是当前顺德乡村转型的重要趋势之一。顺德乡村集体空间在水利建设、墟市贸易、社会民俗等活动过程中逐渐发展形成,体现了生产、生活、生态等多维空间协作的空间配置特征,具有顺德独特的地域性与社会性。因此,关于顺德集体空间中社会结构与地域认同的研究,对于乡村基层治理体系的完善及乡村治理能力的提升具有重要借鉴意义。

[1]梁励韵

.

巨变与响应

——

广东顺德城镇形态演变与机制研究[M].北京

:

中国建筑工业出版社

,2014.

[2]李红波

,

张小林

,

吴江国

,

等

.

苏南地区乡村聚落空间格局及其驱动机制

[J].

地理科学

,2014(4):438-446.

[3]雷振东

.

整合与重构

:

关中乡村聚落转型研究

[M].

南京

:

东南大学出版社

,2009.

[4]金其铭

.

我国农村聚落地理研究历史及近今趋向

[J].