这个春节大门不出,二门不迈,过年走亲访友的气氛淡了很多,但对于孩子来说,“压岁钱”这种过年的仪式感可不能缺少,

毕竟盼了一年。

可是再怎么盼,这压岁钱也在各种理由之下,基本上都进了父母的口袋。

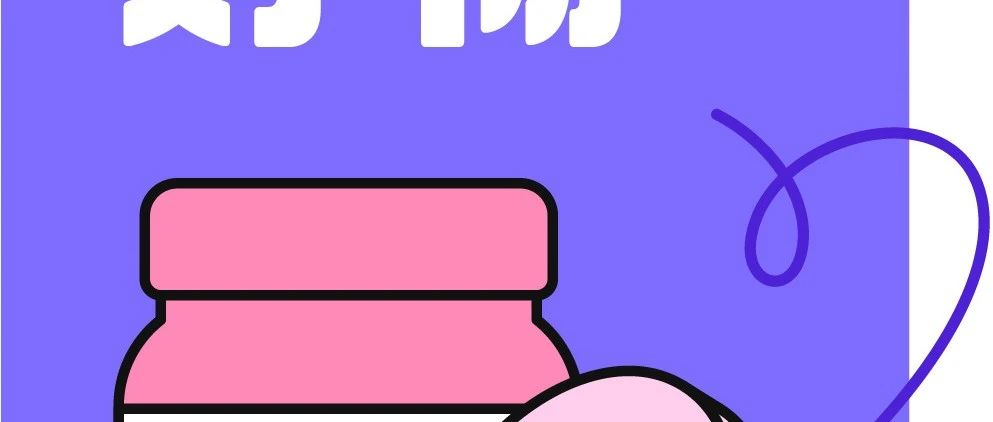

所以,很多孩子也在逐渐成长的过程中,对自己的父母发出了

有关压岁钱的灵魂终极拷问——

春节还没到呢,我们几个在群里针对压岁钱展开了一个小小的讨论:

作为从孩子们长大的成年人,

“妈,我的压岁钱呢?

“这势必是一个贯穿我们人生的思考和被追问的问题。

记得我们小时候,过年的时候最兴奋的事除了穿新衣和看春晚,剩下最大的期待就要算得到长辈们给的压岁钱了。每个除夕夜躺被窝里想着第二天起床能得到的数量,恨不得一睁眼天就亮起来,赶紧去说吉利话。

令人头大的是,还没等把红包捂热,妈妈的手就伸过来了,然后说了一句再也没有然后的话——

听到这句话的我们,即使再舍不得,也不!得!不!把红包上缴。内心深处一万句话在反复呐喊:什么时候我能支配我自己的压岁钱!

而等到我们自己当了父母,才发现,面对拿着压岁钱的孩子,那句

“我帮你把红包先收着,等长大了再给你

”,

永不过时。

![]() 有养之前做过一期有关压岁钱的视频,也可以一起回顾一下:

有养之前做过一期有关压岁钱的视频,也可以一起回顾一下:

可以发现,全国各省市的压岁钱水平参差不齐,基本上在几百块和上千块不等,有的地区孩子们甚至能拿上万元。

大多数

父母

担心这笔钱被孩子乱花了,

只能先帮孩子收起来。

可是孩子们不服气了:

明明是给我的钱,凭什么要上缴父母?

父母们也委屈:毕竟是亲友间的人情往来产生的这笔钱,也能来还人情,贴补家用啊。

在回答这个问题之前,我们先来看看压岁钱的定义到底是什么。

压岁钱,又名压祟钱,是中国春节习俗之一

,是由长辈派发给晚辈的,年晚饭后长辈要将事先准备好的压岁钱分给晚辈,

据说压岁钱可以压住邪祟,晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁。

因为人们认为小孩容易受鬼祟的侵害,所以用压岁钱压祟驱邪。

就如同教育家尹建莉说的那样,虽然压岁钱不是孩子们的“劳动所得”,但却是他们的“身份所得”。所以,

从“压岁钱”产生的渊源上看,它其实是属于孩子的。

可是,这么大一笔钱放

在孩子面前,该怎么花?

其实,很小的婴儿是没有金钱观的,也不会花钱。而如何支配压岁钱正是激发孩子们财商的绝好机会。

耶鲁大学曾做过一项社会实验,实验表明:

5—12岁是孩子培养理财习惯的黄金时期。

通过游戏和实操,都能提高孩子对金钱的认知和把控。

当孩子们长到5岁以上,有了金钱的概念,才开始对如何花钱有了兴趣。

同事家5岁的孩子,前段时间刚知道去超市五毛钱能买两块泡泡糖,1块钱就能买四块。但给20块钱,买一瓶3块钱的可乐,就不知道要找零钱了。

这种情况下,也可以跟孩子一起,拿一些零钱去超市买点小东西来锻炼孩子们对钱的概念。

我们需要让孩子们在买卖的过程中逐渐明白:

-

不同的商品不同的标价

-

钱可以换来等价的商品

-

花钱要有规划

其实这三点当中,前面两个方面都可以通过实际购物来获得体验,但第三点最难体验,也最抽象。

因为在物质的刺激下,孩子们的欲求都不会得到满足,觉得买的越多越好。

就如同知乎上的一个热度问题:

我觉得,最好的处理办法,就要用到“延迟满足”这个理论。接触过儿童心理学的父母应该都知道,

所谓的“延迟满足“心理学实验的核心,不是延迟,而是满足

。

让孩子在支配压岁钱的问题上得到基本的满足,其实正是在金钱上得到基本的安全感,等到年龄大一点的时候,开始形成自己的个人意愿和控制能力,也能够忍受一定的不安和不满足,来探索外部的世界,面对数额较大的钱财,也不会临时乱了阵脚。

而在观望这么多校园贷的事件之后,我们也会深刻反思,不懂得规划和控制金钱的孩子,往往都是只知道攀比、享受,而完全不懂如何花钱的孩子。

这个时候,我们可以试着让孩子把压岁钱分成四份:

![]() 一份是10%

,可以用来自由支配,购买自己的学习用品,零食等小东西,花完不能再补;

一份是10%

,可以用来自由支配,购买自己的学习用品,零食等小东西,花完不能再补;

![]()