编者按

:2019年6月30日,《清华社会科学》复刊座谈会在清华大学成功举行。时隔近七十年后,《清华社会科学》将继承老清华《社会科学》的优良学术传统,为中国社会科学的学术研究再续薪火。

《清华社会科学》复刊词

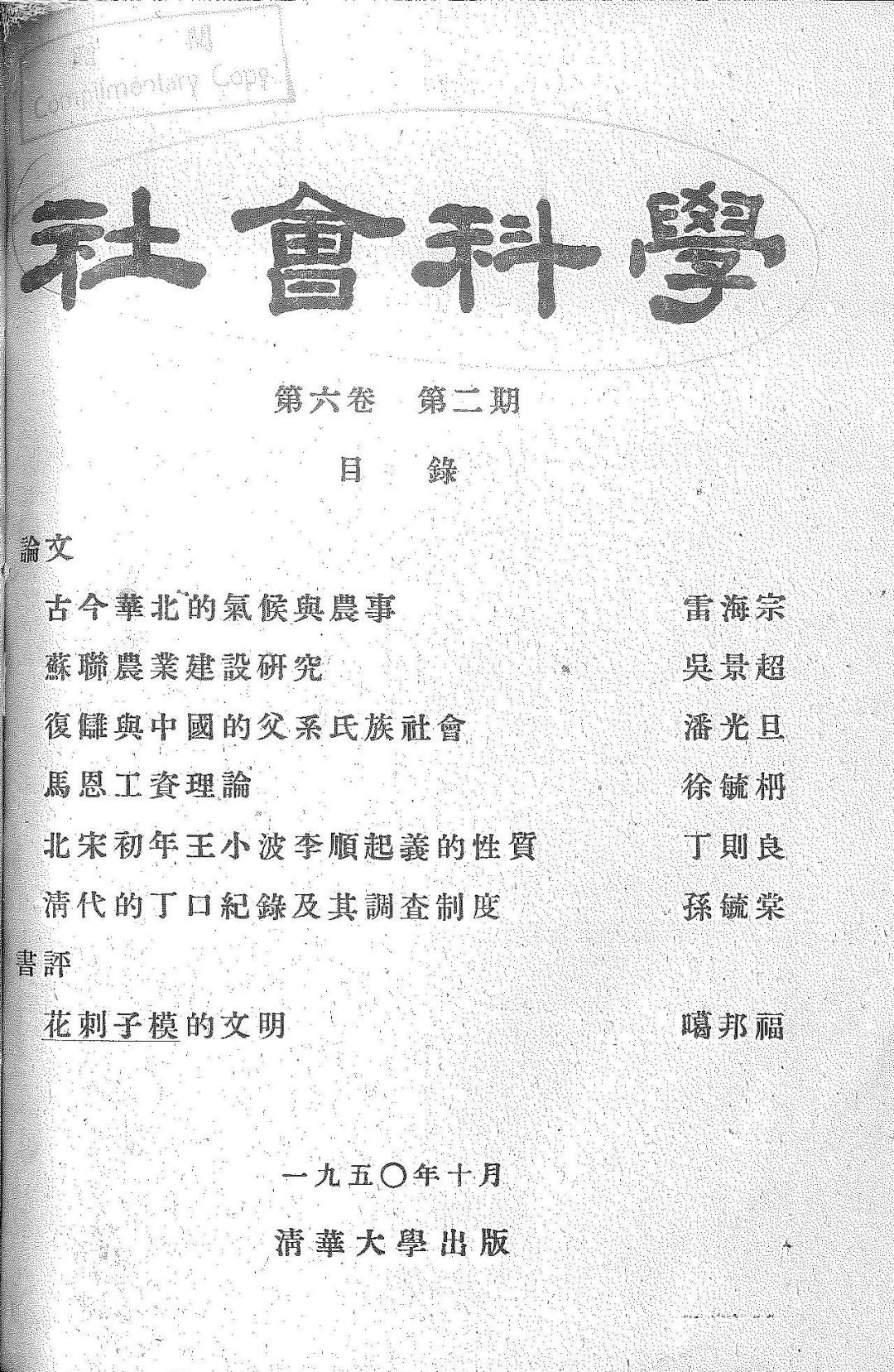

“人文日新”的清华园曾经诞生过众多的社会科学大师:潘光旦、萧公权、陈岱孙、王铁崖、陈达、吴景超、钱端升、费孝通、张奚若、浦薛凤、李景汉、戴世光、朱君毅、唐钺……这些熠熠生辉的名字不仅让清华大学巍然耸立于大学之林,也在中国社会科学整体传统的创立过程中与有荣焉。1935年10月,由吴景超领衔的清华社科学人创办《社会科学》季刊历经抗战烽火而绵延不绝,到1950年10月止,共出版6卷15期。时至今日,在翻阅一本本泛黄残破的旧刊时,我们仍可领略到彼时清华社会科学的恢弘气象。

40年前,曾经遭遇曲折的中国社会科学重获新生。“立德立言、无问西东”的清华大学在社会科学领域也渐次展开了新布局,在极短时间内再度跃然而为社会科学重镇。2019年,清华大学社会科学学院决定以集刊的形式复办《社会科学》,并更名为《清华社会科学》,暂定每年2辑,今后逐步恢复为季刊。《清华社会科学》在近70年后的复刊,旨在发扬老清华社会科学的传统,提升新清华社会科学复兴的成就,为实现清华文科“高原更高、高峰更多”的新格局,打造一个新的平台——

首先,《清华社会科学》既是走在前沿的,又是不断溯源的。面对大时代不断涌现的新课题,我们需要呈现并引领具有清华特色、世界一流的因应态势。有基于此,诸如计算社会科学、实验社会科学这类前沿研究将会成为本刊的一个鲜明亮点。然而,社会科学不同于自然科学之处,在于它必须始终面对经典作家们提出的问题,必须与孟德斯鸠、托克维尔、亚当 · 斯密、韦伯这些“我们永远的同时代人”一起思考,必须与陈寅恪、王国维、费孝通、萧公权这些民国人文社科传统的奠基人不断对话。故此,本刊又强调要返回中西现代经典,从最初奠定了现代性问题的伟大传统重新出发。不立基于传统,就无法真正占领前沿。

其次,《清华社会科学》既是多学科交叉的展示,又是学科之间深层次融汇和激荡的结果。包含了社会学、政治学(含国际政治)、理论经济学和心理学的清华社会科学学院具有学科交叉的天然优势。然而,本刊并非不同学科的成果拼贴,也非多学科之间平面化甚至虚拟化的交叉,而是要以经典传统为基石,以重大的理论及实践问题为导向,努力突破狭隘的学科边界,重绘由碎片化的中层理论所主导的学术版图,追问学科的基本预设和“历史无意识”,激活社会科学应有的宏大想象力。

再次,《清华社会科学》既要努力摆脱理论研究中的空洞性和经验研究中的粗糙性,追求观念的洞察力与经验的感受力的结合;又要努力摆脱割裂历史视野的现实探究和沉湎历史材料的学究式研究,追求将”历史智识“带入田野工作和大数据中;还要努力摆脱社会科学方法与自然科学方法之间的漠视乃至敌对,追求“两种文化”之间必要的张力与贯通。

最后,《清华社会科学》既是自成一格的,又是高度开放的。它并非清华学人的自留地,而是面向全世界、唯求高品质和好味道的学术平台。我们强调国际视野,但不满足于做一个“尾随者”。我们追求的是取道西方、返回中土,这意味着,我们要更深入地研究西学,要真正理解西方、西学和现代的根基和命脉之所在;与此同时,我们要重新体认中国文化和社会的价值,在现代世界中重新接引思想传统的力量,聆听庙堂之大雅,不废下里之俚谣,游于浩渺之史海,直面市场之波涛,方能有望回应时代巨变提出的重大问题。

《海宁王静安先生纪念碑》依然伫立在清华园里,注视着匆匆过往的清华学人,静候着络绎不绝的园外访客。“先生之著述,或有时而不章;先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”这清华的人文地标,是王国维、陈寅恪一代大师的心灵写照,也是《清华社会科学》复刊所赓续的精神气质。

应 星

清华大学108周年校庆日

目录

1 复刊词 /应星

专 题 国家治理与社会治理

7 论中国官僚体制中的非正式制度 /周雪光

43 乡土生出的现代化——费孝通乡村发展理论对乡村振兴的启示 /刘守英 曹亚鹏

66 何谓“社会稳定”?——概念辨析及方法讨论 /陈映芳

专 题 大数据与计算社会科学

86 中国当代人文社科的合作网络图谱——以权威学术期刊十年论文为例(2007—2017) /句国栋 陈云松 贺光烨

111 基于大数据的宏观经济指标实时化高频化 /刘涛雄 姜婷凤

论 文

129 重估韦伯的“理念型”——后设理论的启示 /叶启政

184 美好生活的社会情感神经科学探索 /刘冠民 彭凯平

评 论

205 学术的天职——韦伯与我们时代的对话 /李猛 渠敬东 郑戈 田耕 应星 刘宁

242 新经济的逻辑及其社会效应 /孙立平

254 关于中美贸易谈判——谈判目的、谈判战略、协议前景和中方经验 /时殷弘

264 第四研究范式:大数据时代的社会科学研究——“大数据与社会科学转型高端学术研讨会”综述 /黄欣卓 彭康珺

书 评

277 中国社会科学的滥觞——清华大学《社会科学》季刊(1935—1950)简评 /谢喆平

288 美国社会科学的传统与危机——评多萝西·罗斯的《美国社会科学的起源》 /王楠

322 《清华社会科学》投稿指南

《清华社会科学》投稿指南

一、刊物定位

《清华社会科学》是由清华大学社会科学学院主办、商务印书馆出版的综合性社会科学季刊,接续1935年由清华大学创办的《社会科学》季刊的优良办刊传统,旨在为社会学、政治学、理论经济学、心理学、国际关系学、历史学等学科和领域提供一个原创性、高水平的学术发表平台,现阶段每年出版两辑。本刊坚持学术为本、问题导向,采用编辑部审稿与匿名审稿结合的制度,倡导严谨的学风,鼓励理论、历史和实证研究相结合。

《清华社会科学》常设“专题”“论文”“评论”和“书评”四个栏目。“专题”栏目围绕专题发表原创性的研究论文。“论文”栏目发表原创性的研究论文。“评论”栏目刊登学术演讲、学术对话、学术综述等。“书评”栏目刊登对国内外社会科学经典著作和最新著作的介绍和评论。另不定期设置“特稿”栏目。

二、投稿体例

(一)专题类、论文类来稿除正文外应同时提供英文标题、中英文摘要及关键词、所有作者的单位及职称(或学历)、主要作者的电话和电子邮箱。评论类、书评类来稿除正文外仅须提供所有作者的单位及职称(或学历)、主要作者的电话和电子邮箱。