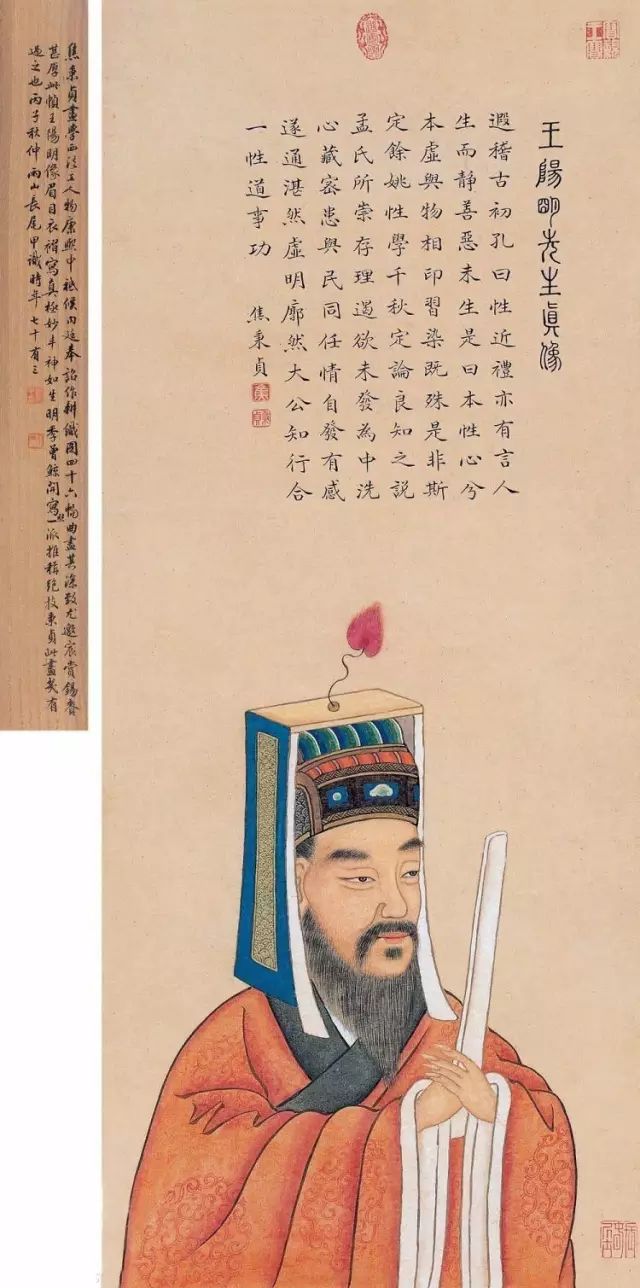

(王阳明简介)

王阳明(1472-1529),名守仁,字伯安,世称阳明先生,浙江余姚人,明代著名哲学家、思想家、教育家和军事家。历任刑部主事、贵州龙场驿丞、庐陵知县、右佥都御史、南赣巡抚、两广总督等职,官至南京兵部尚书,封新建伯,谥文成。有《王文成公全书》传世。

王阳明一生坎坷,历经磨难,但崇德尚义,文韬武略,成就卓著,尤其是他创立的“心学”体系,在明以后思想界占有重要地位,影响深远,也因此与儒学创始人孔子、儒学集大成者孟子、理学集大成者朱熹,并称为“孔孟朱王”。其学术流传至今,堪称学界巨擘、“百世之师”。清代名士王士祯称赞王阳明“立德、立功、立言,皆居绝顶”,为“明第一流人物”。

1、做事是最靠谱的修炼。

人须在事上磨,方立得住,方能“静亦定,动亦定”。

感悟:入世做事才是人生修行的最好法门,如果心不静而躁动,这些躁动就会在做事时被充分地激发出来。而要把事情做完、做好,就势必要尽量调伏自己的心、耐住自己的性。而这,正是对心性的最好磨砺。

2、与朋友相处,懂得谦让很重要。

处朋友,务相下则得益,相上则损。

感悟:是人都有私心,都会注重自己的利益,每个人的付出都是需要得到回报的,这是人之常情。所以朋友之间以彼此谦让为基础,不仅每个人的利益不会受损,双方在互帮互助、互利共赢中还能使彼此获得更大的利益。两人之间的交情,也会随之越来越深。

3、越不想做什么,就越要耐着性子去做。

日间功夫觉纷扰,则静坐。觉懒看书,则且看书。是亦因病而药。

感悟:肤浅浮躁的心,总是会本能地往舒服上跑。越是贪恋舒服,就越不会成长、成熟,甚至还会更加肤浅浮躁。所以要扭转这种状况,就要逆着自己的性子来,越不想做什么,就越要耐着性子去做。这正是对自己心性的磨砺。

4、克己修身,来不得半点妥协。

克己须要扫除廓清,一毫不存,方是。有一毫在,则众恶相引而来。

感悟:克制自己,是为自己泛滥如河的私欲筑起一道堤坝,势必要固若金汤、滴水不漏。如果留存一点私欲,就如同在堤坝上豁开了一道口子,很容易就造成大坝的决堤。因为这时你整颗心都还是欲望主导的,只是潜伏了下来。所以克己修身,是来不得半点妥协的。

5、悔悟是人生最好的药。

悔悟是去病之药,然以改之为贵。若留滞于中,则又因药发病。

感悟:人非圣贤,孰能无过?知错能改,善莫大焉。这就是人生的常态,稀松平常得很。所以第一要懂得悔悟,第二要懂得改正,第三要不把悔恨留在心里,这就是完整的成长过程。

6、工作生活忙乱,皆因得失之心。

凡处得有善有未善,及有困顿失次之患者,皆是牵于毁誉得丧,不能实致其良知耳。

感悟:当今社会,很多人在工作生活中都是手忙脚乱、越忙越乱,把事情弄得一团糟,自己也困顿不已、狼狈不堪。为什么会这样?王阳明一语道破天机——那只是因为你的得失之心太重,只想要好的结果,恐惧得到坏的结果,于是就蒙蔽了自己那颗本来能泰然处之、平和应对的心。起伏得失本是常态,尽力而为、顺其自然才是合理的态度。

7、只知逃避永远没出息。

人须在事上磨练做功夫乃有益。若只好静,遇事便乱,终无长进。那静时功夫亦差似收敛,而实放溺也。

感悟:王阳明所说的情况,放在现在叫“逃避”,而不是清静。事情是要面对的,人是要在事上磨的,逃避是永远没有出息的。

8、对朋友少指责、多鼓励。

大凡朋友须箴规指谪处少,诱掖奖劝意多,方是。

感悟:朋友犯了错误或者遇到难处,本就心里懊恼痛苦,规劝其实没什么用处,指责更无疑是在伤害朋友、毁灭友情,雪上加霜。只有开导和鼓励,才是最有情有义的做法,才对朋友真的有用。所谓“患难见真情”,王阳明告诉我们的是基于人性和情义的交友之道。

9、蒙蔽心灵的,永远是物欲。

若无有物欲牵弊,但循著良知发用流行将去,即无不是道。但在常人多为物欲牵蔽,不能循得良知。

感悟:王阳明口中的“良知”,等同于“本心”。本心人人都有,王阳明则告诉了我们为什么多数人不能保持和守住本心,那便是因为物欲的蒙蔽。当今时代,这点尤其值得人们重视。被蒙蔽的心,如蒙蔽二字的含义,是阴暗而糊涂的,就算得到再多,又有什么用?唯有本心呈现,才能清明、放松和自在。

10、要善恶分明,更要爱恨分明。

人但得好善如好(hào)好(hǎo)色,恶(wù)恶(è)如恶(wù)恶(è)臭(xiù),便是圣人。

感悟:很多人都以为圣人是一种高高在上的存在,可望而不可即。王阳明则告诉我们,圣人其实很简单、很平常,就是知善恶,并能从善如流、嫉恶如仇,这就是大道至简。可说起来容易简单,又有几人能做到呢?

11、别在打扮自己上花费太多时间。

人只有许多精神,若专在容貌上用功,则于中心照管不及者多矣。

感悟:如今是个看脸的世界,颜值被越来越多的年轻人注重。是人都会老,颜值也会有保鲜期。而内在气质却不会,它会如酒一样越陈越香,时间越久,反而越发“光鲜亮丽、耀眼夺目”。分多一点时间,去多关照和修养下自己的内心吧。

12、好学+坚持=涵养

人须是知学,讲求只是涵养,不讲求只是涵养之志不切。

感悟:诸葛亮在《诫子书》中说:非学无以广才,非志无以成学。王阳明这句话的意思基本也是一样,但要更深一些——学不仅关系到才,更关系到涵养。所以人是不能不学的,如果学不下去,那就是你的意志不坚定,志向不牢固。

13、心正就是少发怒。

凡人忿懥(zhì),着了一分意思,便怒得过当,非廓然大公之体了。故有所忿懥,便不得其正也。

感悟:王阳明这句话其实是在告诉我们:易怒、爱怒、暴怒,那都是修养不足的表现。修养不足则意不定、心不正,既失去了廓然大公的本心,也违背了中正之道。这样的心,有两个词可以形容:偏激,邪气。注意和克制自己的怒气,则正是矫正涵养之路。

14、要想快乐,须哭出来。

须是大哭一番了方乐,不哭便不乐矣。虽哭,此心安处即是乐也。

感悟:假如天天吃肉,也就不觉得肉香了;如果天天都像过年,真到过年时也就没有年味儿了。王阳明说的道理,完全合乎阴阳辩证之道。不要害怕生活中的痛苦,那正是在为明天的快乐打基础。如果实在忍不住,就哭出来吧,发泄也是一种放松身心的好方式。

15、这个世界没有对不起你。

汝若以厌外物之心去求之静,是反养成一个骄惰之气了。如若不厌外物,复于静处涵养,却好。

感悟:为什么厌弃外物就是骄横怠惰?因为那背后是你对这个世界的鄙夷,以及不屑为伍。而世界只是自然,运作只依造化,又有什么可鄙夷和不屑的?所有的一切都是你心的问题,你以为你是被辜负,其实不过是你的私心私欲没被满足罢了。所以,摆正心态是第一步。

16、遇到恶人,最好的办法是置之不理。

凡文过掩慝(tè),此是恶人常态。若要指谪他是非,反去激他恶性。

感悟:对于那些不地道的人,讲理是没有用的。要说服他们等同于改造他们的整套世界观、人生观、价值观;跟他们探讨下去,不但说服不了,还会不断愤怒失态;如果跟着呛,他们就会变本加厉;所以如果碰着这样的人,趁早置之不理。

17、好好吃饭,就是修行。

今人于吃饭时,虽然一事在前,其心常役役不宁,只缘此心忙惯了,所以收摄不住。

感悟:一个忙惯了的人,一旦闲下来就会百无聊赖、无所适从。人这样,心也是这样,平常胡思乱想惯了,脑筋就闲不下来,吃饭时、睡觉前也会胡思乱想。怎么办呢?就从安安静静做好和享受当下开始,吃饭的时候就好好吃饭,走路的时候就好好走路,睡觉的时候就好好睡觉。这些,正是收摄心思,正是修行炼心。

18、人最怕一个傲字。

谦者众善之基,傲者从恶之魁。

感悟:谦为什么是众善之基?因为一个能谦虚的人,他的心必定是宽容的,他的人必定是有涵养的,他的行为必定是有教养的。那么他的举手投足、一言一语,必定都是合乎仁礼的,自然都是善的。而傲慢者恰恰相反,他的心狭窄阴鸷、封闭自恃,言行之间充满私心私欲。一谦一傲,值得深思。

19、诋毁他人,耽误的是自己。

以言语谤人,其谤浅。若自己不能身体实践,而徒入耳出口,呶呶度日,是以身谤也,其谤深矣。

感悟:耽误人的其实不是诋毁,而是看不到自己的狭隘戾气,不够宽容和涵养,又把精力放了太多在诋毁上,那么就既在加剧心中恶疾,又没有时间精力去改善这种状况。那么久而久之,自然就把自己耽误了。人心不正,则事事不正,处处都会耽误自己。其中的值与不值,一目了然。

20、你只是不够全神贯注、全力以赴。

持志如心痛,一心在痛上,岂有功夫说闲话,管闲事?

感悟:王阳明这一句话说到了点子上,你为什么在实现目标的道路上总是容易三心二意开小差?不是那些让你分心的人和事的问题,而是你的心不够定、志不够坚,这才是根本。要牢记一点:一切的问题,都是心的问题,都要从心上找原因。而这原因,往往都是心不够定,心性不够沉。

轻易论断他人,无论是真心还是假意,很多时候都化成了伤害对方的利剑,别人无车无房,你说因为他穷;别人作息规律,生活简单,你说人家单调乏味,毫无情趣。

知人识人,已经很难。然而更难的是,在知人之后管住自己的嘴,不对他人的生活妄加评论,横加干涉。

《诗经》里面讲:“人之多言,亦可畏也。” 父母不免要干涉晚辈的生活,这已经够让人头疼了,但更让人头疼的是陌生人的多嘴多舌。

法庭的判决有根有据,即使惩罚也有具体的做法。但好论人是非的人,总将人置于虚构的道德法庭之上,这种折磨无日无之,旷日持久,是最煎熬的折磨。

得知了对方的一点信息,无论认不认识,总要以自己的背景出发以己度人,这对于我们似乎是很自然的事。

化几个铜元就发见了自己的优胜,那当然是很上算的。说到底,这是一种无聊的虚荣心在作祟:看着别人不如意,自己就当是过得很如意了。

但我们都不可能深入到别人的心里,窥探他到底为什么活成这样,而我们得出的评价,无论是对自己还是对当事人,其实都无多大益处。

不拆穿,免得对方尴尬,免得自己显得咄咄逼人。来说是非者,便是是非人。不能与人为善之人,最终必为他人所疏远。

在人世间,最贴心的一句话永远是:我懂你。对待他人,无论是所爱的人还是萍水相逢的人,我们需要的只是“同情的理解”,只是沉默,只是等待时间为我们展露真相。

因此,知人但不随便评论人,既保护了他人,其实最后也保护了自己。

你为什么活不明白?

因为你没想明白。

决定出路的,永远是脑袋。

24、

你有的不是大道理,而是小心思

“听过很多道理,依然过不好这一生。”这是韩寒《后会无期》电影海报上的一句话,在网络上流成了人人酿造的鸡汤味口水,并完成了升级版——“懂得了很多大道理,却依旧过不好这一生。”

这句话其实挺伤感的,人们挂在嘴上却是津津乐道,于是更显悲哀。

它击中了每个人心中最深处的无奈,所以引发了无以复加的个体共鸣和群体共振。

精神的自我救赎,是无论古今不论中西,亘古的主题。只是前赴后继的,多是倒在路上的失败者。

想想吧,在多少个情绪不能自控或者面临挫折的时候,我们都知道道理是怎样的,理性一点应该怎样做,可是心中只有深深的无力感,最终被情绪和挫败感吞噬、淹没。

想想吧,我们总是在劝解别人时说得头头是道,一轮到自己就全部抓瞎。这样的感受,恐怕每个人都有过。

我们每个人都无能为力,我们又发现每个人都是这样的,于是我们就释然了,原谅了自己,从此认定——人生本来就是这样的。

懂得了很多大道理,因此过好了这一生。大家都觉得这是极高的修养,那是圣贤们的事,而自己只是普通人,所以认了,反正大家都一样。这就是我们心中那点小心思。

可真的是这样吗?

我曾经也是这么觉得,直到我看到明代心学宗师王阳明的一句话,才知道错了。

真相其实只是:人在无能为力时,总喜欢为自己的妥协和放弃找借口,并千方百计使其合理化。

25、

你不是知道做不到,是压根不知道

王阳明心学的一个重要内容,正是“知行合一”。这一点也是他老人家首先提出来的。

正是因为做不到知行合一,我们才会有懂得了很多道理、却依旧过不好这一生的慨叹。

我们都觉得,“知行合一”是一种修养自己的手段,一种行走世间的行为规范。其实这都是表象。

知行合一,其实是一种思维。

王阳明那句让我醍醐灌顶的话,正是——

未有知而不行者。知而不行,只是未知。

什么意思?别说什么你知道却做不到,根本就没这回事。做不到,只能说明你压根不知道;你以为你明白,其实你根本不明白。

仔细想想,可不就是这么回事。

承认吧,你所认为的大道理,有多少是别人都信你就跟着信了?有多少是因为权威说了你才信了?有多少是因为不明觉厉所以才信了?有多少是模糊糊糊觉得有道理所以就信了?

你真正想明白了的,又有几个?

一个早就知道的道理,在经历过一些事情后才豁然懂得,这种感觉,你总有过吧?

懂得了很多的大道理……你懂个毛啊!

26、

你从根上就错了

万法因心起,我们心里是怎么想的,就会怎么做,一定是这样。你没做出来,只能说明你没想明白。

想不明白,支配你的就只能是你潜意识里那些你不自知却暗潮涌动的欲念。

想明白,是需要把道理的各个逻辑环节真正理顺打通的,但凡有缺失堵塞的环节,潜意识里的欲念就会趁虚而入、填补进来,连那些想明白了的地方都会被啃噬,重新夺回主导你身心的位置。

就好像我们都有这样一种体验:有时候我们明明在想这件事,可是不知什么时候心思就不知跑哪去了,连怎么跑的都不知道。

任何事情都是复杂的,越重要的事情越是如此。所以真正想明白一件事没有那么容易,需要你琢磨考虑的地方,很多。

只有真正想明白了,那些大道理才能把你潜意识里那些见不得的人的小心思,取而代之。

所以,别再抱怨自己过不好这一生,你一开始走的,就是潜意识里的不靠谱为你指出的不靠谱的路。

根都错了,你还指望长出好苗?

27、

是病,就得治

这些,正是王阳明所讲的另一句话——

知是行的主意,行是知的功夫。知是行之始,行是知之成。

说白了,知是行的发端,行是知的完成,仅仅只是这样。两者甚至可以说完全就是一回事。

那为什么我们都觉得是两回事?那恰恰是你的问题所在,阳明先生也说到了——

古人所以既说一个知又说一个行者,只为世间有一种人,懵懵懂懂的任意去做,全不解思维省察,也只是个冥行妄作,所以必说个知,方才行得是;又有一种人,茫茫荡荡悬空去思索,全不肯着实躬行,也只是个揣摸影响,所以必说一个行,方才知得真。

你是懵懵懂懂不思考那个,还是只知道空想不去做那个?反正肯定是其中一个,而不思考的是大多数。

这是病,得治。找到了病根,方子估计你自己也会开了——首先要思考,努力、真正地去想清楚你所遇到的困境。

但这只是一方面——思考需要脑袋,但如果没有可供思考的东西——对象以及相关的素材,脑袋就只能是空白。那样的思考不叫思考,叫想入非非。

况且,人只有不断扩充脑中的信息和知识,思考的维度和面向才能实现更大、更多的打通,才能让思考宏大、严密、深刻起来。

啥意思?去做事,多读书。

记住这句话

有句话永远是有道理的,要好好记住——

幼稚就要勤思考,人傻还得多读书。

文稿来源:

图源网络,版权归原作者所有。

编辑:王阳明文化书院整理

想了解更

扫描下方二维码

龙场山下王阳明

洞中百年修此身

勤修苦练来得道

一心向道无杂念

合一

◎本期整理编辑 ✎王阳明文化书院

◎邮箱✎

[email protected]

◎

图片来源于网络,

版权归原作者所有,

◎

如侵权请联系我们删除

。

◎ 本文由王阳明文化书院原创,转载请注明

◎ 免责声明

本文来自王阳明文化书院微信平台整理发布,

不代表王阳明文化书院的观点和立场。

觉得不错,记得点赞和转发哦

↓

↓↓