杨振宁对科研成果的评价是:

“这是中国本土首次诺奖级的实验,

也是第一次在本土实验的基础上,

发表出了诺奖级的科学论文。”

但很少有人知道,这个耗时4年的实验不但是薛其坤的一个学术巅峰,亦是他人生的一个缩影。

从一个农村放牛娃,到发现诺奖级的实验成果

薛其坤的一切成就

都源于他不断遭遇的挫败。

薛其坤出生于蒙阴农村,小时候家里穷,农忙时不上课,父母平时都忙着下地种田哪有时间管你读不读书?可在这样的环境下成长,薛其坤顺利考进了山东大学。

大学毕业后,

他被分配到曲师大物理系一心想报考哈工大的研究生,结果高等数学只考了39分。

落败的他憋了一口气回到学校一边教书一边苦读。两年后,报考中科院物理所,这次更惨,物理只考了39分。

连续两次落榜

对他的心理打击非常大,周围人也劝他别固执,可他还是鼓起勇气考了第三次,终于考入中科院物理所。

人家读博士,5年,他却花了整整7年,甚至在硕士毕业后一两年,他一度想放弃自己的科研生涯。那时身边许多人下海,每天看起来都特别充实,薛其坤却不知道该做什么当一天和尚撞一天钟。

当时,薛其坤在北京读研,

妻子和孩子在山东生活,他想给家人创造更好的生活条件,可根本不知道该怎么办。看到人家都过上稳定幸福的生活,自己的前途在哪儿都不知道。

突然有一天,导师陆华的日本同学来华访问,相中了薛其坤,便安排他去日本留学,他的人生才由此迎来转折。薛其坤对日本的岁月记忆犹新

“那时候,每天就是三件事,

吃饭、睡觉、搞科研。

有时困得坐在马桶上都能睡着。”

在日本学界樱井利夫治学以严格著称,这位导师要求薛其坤

一周工作6天

7点来实验室,11点之前不许离开,

不管刮风下雨,必须准时到达。

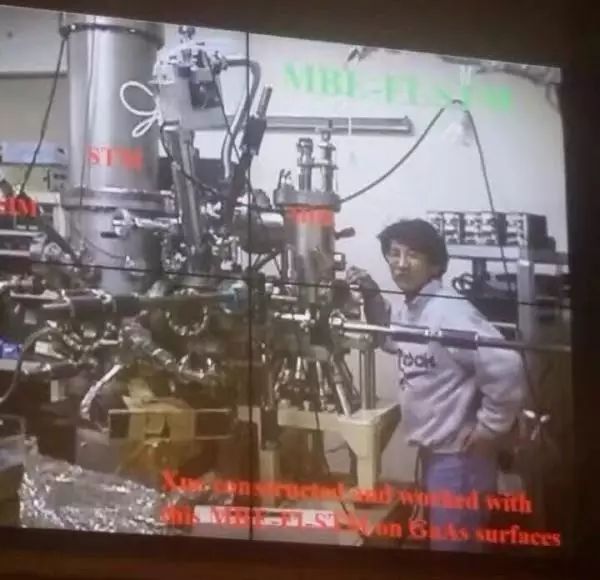

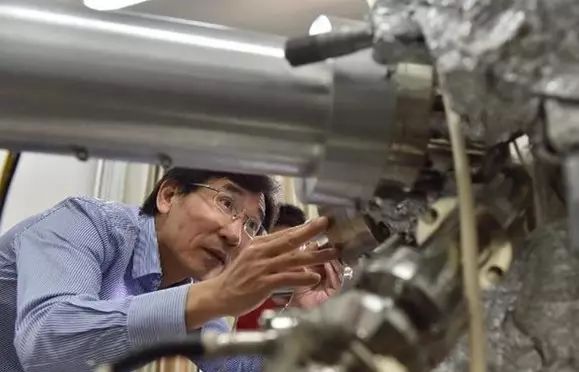

图:薛其坤在日本

语言不通,作息严苛,

让薛其坤感觉异常孤单跟家人通电话,几乎要落泪。有一次,上幼儿园的儿子在电话里给他背刚学到的课文:

“我是中国人,我爱自己的祖国…”

听着儿子稚嫩的童音,薛其坤忍泪振作了起来。

他起早贪黑做实验,实在感到疲倦了就躲进厕所里小眯一会儿。功夫不负有心人,1995年他取得一个科研上的重要突破,导师樱井利夫奖励他去美国,做一个20分钟的学术报告,结果这20分钟的学术报告,又给他逼出一项技能。

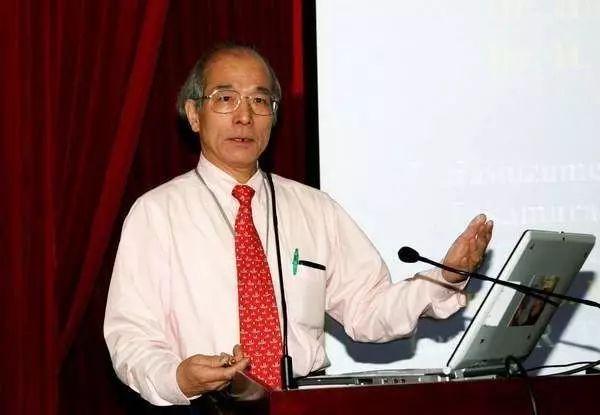

图:樱井利夫

薛其坤的英语口语非常差,

甚至没办法完整说一段话,他就把演讲一字一句抄下来,专门找了一个房间,一个单词一个单词地训练,从头到尾,模拟了80多遍!

他不但纠正了发音还把演讲进度控制在秒上,连每一个单词做什么手势他都练习到位。果然,报告结束时,现场爆以雷鸣般的掌声,所有学者都前来祝贺他,当时那份成功的喜悦就像夏天喝冰镇啤酒一样舒爽。

回国后的薛其坤已经完全像变了一个人。

20年间,他没休息过一个完整的假期和周末。

每年,平均工作时间在330天以上,

每天,工作时间在15小时左右,

年平均工作时间,高达5000小时…

厚积薄发的他

35岁晋级教授;

41岁,成为中国科学院当中

最年轻的院士之一。

20年如一日的坚持,如果没有对学术的专注,没有与科研成果的较劲儿,这种生活就会苦不堪言,但薛其坤感到无比快乐。

长达4年时间里,薛其坤带着自己的团队不断尝试,不断失败,1000个样品,反复测量,一次次不顺利、调整,再测量…

薛其坤的吃苦精神

深深影响团队里每一个人,大家甚至会比他还要早到实验室,夜里战斗到12点之后才离开。

遇到挫败、委屈和心酸,薛其坤常常给团队打气说:

“全世界都试图攻克这个难题,

我们必须要抓紧时间!

科学发现特别是重要发现,

只有第一,没有第二,

我们只有冲,没有退路!”

薛其坤知道:

实验的成功与否关系到的不只是个人,还是国家的科研荣誉。

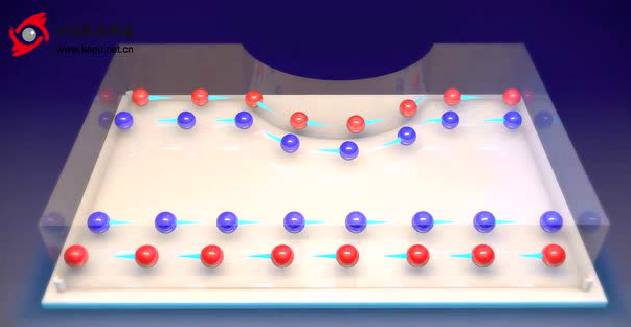

最终,团队发现了量子反常霍尔效应,这个实验成果一旦应用将改变电子的运动轨迹降低热消耗率,加快运行速度大大提高电能的利用。研究成果将推动新一代低能耗晶体管、电子学器件发展必将加速信息技术革命进程掀起一阵阵科学风暴,改变一个又一个行业乃至人类的生活方式。

在未来的某一天,超级计算机,将可能只有iPad大小;智能手机内存也许会超过目前最先进产品的上千倍,除了超长的待机时间还拥有无法想象的快速。

而除了专攻科研,

身为清华大学副校长,培养优秀学生也是责任之一。执教18年来,他带出了17位博士后,72位博士和3位硕士。很多学生走上了教育的道路,成为清华、北大等高校的教授把科研的火种传递了下去。

在执教的过程中,

他要求学生有“工匠精神”,要不顾一切追求极致

“必须要把功夫用到细节上,

来不得半点马虎。”

有一位学生要根据几年科研成果写一篇非常重要的论文,结果,薛其坤一看就晕了:“这个学生英文写作水平,居然跟我的口语一样差!”

他把论文发回给那位同学:

“你先认真地修订10遍,每改一次,存一个新版本。”第二天,他收到学生邮件发现有两个文件,隔存才1分钟那可是七八页的论文啊!这下可把他给气坏了!

他马上把学生叫到办公室,从语法错误,到句间逻辑一个词一个词带着他改“回去之后,你继续改,第一遍查语法,第二遍查用词,第三遍查段落间的逻辑联系,第四遍看整个行文的思路…”

从每篇论文的标点符号,

到操作仪器时的手法习惯,他对所有学生都如此严苛。教育学生,薛其坤重在品格,收弟子至少满足两个条件:

第一,必须真的热爱科研;

第二,学会跟人相处、合作。

“不真心热爱,

你就吃不下来那份苦。

好的科研团队才能催生出,

一流的科研成果和科学家,

做科研不能‘单打独斗’。

即便你将来不做科研,

与人交流、沟通和团队协作,

也是你终身受用的素质。”

虽然自己的学生里,

也有人中途选择放弃,最终去了别的行业发展。对此,薛其坤表示尊重:

“只要你勤奋、执着、专注,

就不会在世上一事无成,

理想没有高低、贵贱之分,

只要他真正做出一番事业,

我愿意衷心地祝福他们。”

在高校培养人才方面,

面对钱学森“大学无大师”之问,他说:

“中国基础科学培养薄弱,

要出民国那样的大师,

还需要一个漫长的过程。”