文:《年轮怪》编剧沈诗奴

翻阅我之前的笔记,才意识到《年轮怪》的构思,始于2016年《蟒国》还在排练时。可以说在刚刚完成了《蟒国》这样一个有一定难度的剧本之后,《年轮怪》的故事就抽着新芽冒了出来。而正式动笔,是在2017年的这个时刻,是秋天。到我来回顾这段写作,原来已经过了整整一年。写作的时候,我已经换上了长衫长裤,抬头便能看到窗外的圆月很亮。于是剧本开场的舞台提示是“月圆、微凉”,第一句话是由鼹鼠代我说出来的,“秋夜宜酒,敬秋风与秋月。”

蟒国剧团上一部作品《失忆症·蟒国》

剧照摄影:王又民

秋天是什么呢?北方的秋天很短暂,仿佛处于酷热与寒冷的缝隙里。而明月又是什么呢?看到月亮,便宣告了今天的结束,明天的象征是太阳。在今天与明天的缝隙中,就是月亮的巢穴。而当下呢?过去的已然过去,未来的总是未来。我们的当下便处于旧日与未来的缝隙里。

《年轮怪》剧本所写的,大概便是始于这个缝隙,深入这个缝隙,并渴望跳出这个缝隙。

故事里存在一个追问,鼹鼠、啄木鸟、兔子三个人在谈论:现在是什么季节?在醉生梦死中,皮肉不知冷暖,已经分不清春夏秋冬。

在写作过程中,眼看着窗外的两排榕树由绿变黄,直到进入高效写作的时期,已经入冬了,回过头来再看“秋夜宜酒”,秋天已经过去很久了。去年的冬天格外漫长,好像春天不再到来一样。在寒夜中,皇城根公园的落叶,藏在角楼后面的夕阳,洒入护城河的月色,景山山顶的红霞…便只能在心里生长出来,于是“群山的远影”、“晚霞”、“明月”、“大峡谷的红叶”、“烟烧枯草的味道”…在故事中,也都成了被鼹鼠思念的对象。

进入排练阶段,我与扮演鼹鼠的演员聊他的台词时问:“你会留意晚霞吗?”他回答:“我昨天正好在看,只不过我看到的是夹在两栋大楼中间的晚霞,是一部分,是一条缝儿。”是啊,在大城市主体下,那可以把群山勾了个边儿的漫天红霞,仅仅变成了这一条狭窄的缝。正如主人公鼹鼠的诗情画意一般,旷阔无忌,却被挤压成一条尴尬的缝隙。

那么,群山在哪儿?晚霞在哪儿?明月呢?大峡谷又在哪儿……寄情山水时,如今“山水”又是如何?赶着中秋国庆,美术馆路口新放置了景观绿植。是怎样的景观绿植呢?远远看去,就能在景观上看到一个用小盆栽堆积而成的二维码。

地质地理学家们从地质运动的角度宣告了自工业时代后期开始的,继“全新纪”(Holocene)之后的一个世界的来临———“人类纪”(Anthropocene)。人类在工业和后工业时代与自然的互动加剧,导致衍生了大规模的加诸在地球之上的不可逆的存在物。四百年来自然与资本的相互依赖越发加深,与其说这个世界是“人类纪”,在资本逻辑组织生态的人类活动下,更确切的说,我们所面临的时代应该是“资本纪”。这么多年过去了,在当下提到“资本纪”,它和马克思他们口中的形态有何差异呢——————就在绿色景观上刻下二维码的那一刻,资本的意志通过数码彻底的降临了。

一株被刻下二维码的植物,它所代表的非人类物,“被迫着发出最后的吼声”,它们的言说已经开始了。我依然能看到斜阳藏在角楼背后,看到红霞把护城河染成金色;我同时也能看到景观植物上的二维码。人与景观的互动关系被这样形成了。那么群山、明月、晚霞,是它们在存在,还是得去找找它们身上的二维码来扫一扫。

处于当下的我们,容纳我们的容器是城市。乡村的“未来”,又好似被溶解于城市中。而城市又是怎样的?被放置于城市中的仅仅是我们的肉身,又或者,城市已经可以通过大数据解码了我们的精神信息。那么“深情”呢?贾樟柯导演的新电影叫《江湖儿女》,“江湖儿女、情深意重”。原来情深意重,总还是需要被放生于大江大湖。是城市中无法容纳“深情”,还是“深情”需逃离“城市”,逃离被解码,被扫描。只是“大江大湖”又在哪里呢?

《年轮怪》的故事开场,就是三个曾经的好朋友要离开森林,各走各的路。他们最后一次坐在一起已经没什么话讲了,鼹鼠在怀念森林旧日的美景、依依惜别;啄木鸟希望抵达新天新地,他觉得那里该是春天;而兔子则是念着几个人在一起的日子。抛开作者的身份,以戏剧构作的视角再看这个剧本,分析体验兔子的心境,竟感到“王孙去,萋萋无数,南北东西路”。并非旧日老友奔赴南北东西,而是这个兔子,他还在这个森林里,还在原点,望着南北东西路不知道去哪儿。

故事中写了一座森林。森林到底是什么?它可以是森林,也可以是城市,可以是乡村,可以是那个大江大湖。又或者它时而是森林,时而是城市,时而是乡村,时而是大江大湖。

故事中所写的三个主人公,也是三个人。在动物的身份中,他们可以是三个男人化的女人、女人化的男人、小孩儿、老头子。可以既是诗意的又是粗俗的,既天真又油腻,既怯懦又勇敢。谁说一只小鼹鼠一只啄木鸟一只兔子不能是这样呢?朋友,你了解鼹鼠吗?

这三个角色也不太会是身边常见的人物,尽管我会尽量把他们写的亲切一些。他们面临着一个又一个逃逸于秩序之外的情境,时而比别人走的快一点,时而比别人停留得更久。

蓝江先生这样解读哲学家巴迪欧的戏剧观,“真正的戏剧始终表现为对现实秩序的逃离。让那些无法被现存既定的秩序所把握的东西从象征能指链的缝隙中涌现出来。”

这些无法把握的东西,在剧本中我将之处理成偶然性。那么偶然性是什么呢?恩格斯说“被断定为必然的东西,是由纯粹的偶然性构成。而所谓的偶然性的东西,是一种有必然性隐藏在里面的形式。”也正是在戏剧的形态里,这种偶然中带着必然的情境才能被推到眼前,展示极致。

戏剧在今时今日,又可以做什么呢?巴迪欧说戏剧和哲学自古以来便是一对儿拍档。当代的哲学,多数又回归了它们的深邃与温情。那么戏剧是否亦该与之共舞呢?

要以一种怎样的立场去写?春雨如酒,我们听着淅沥沥的细雨,感慨这真是美好的时刻。而若是推着车进城卖茄子的菜农,那可真是恨这风雨无常,雨要下得再久点,这茄子可全烂了。作为接受过艺术教育的写作者,我们该如何与我们身上所携带的那些柳苞芙式的毒素对抗呢?很多人被质问,总会哑巴了嘴,泄了气。

在巴黎五月风暴中,阿尔都塞担心学生会成为自身携带的小资产阶级的意识形态的牺牲品。而面对这一点,朗西埃则表现出极大的政治勇气,他用毛泽东的“造反有理”来反驳自己的老师阿尔都塞。朗西埃认为,“造反的道理,要在造反中得到。”而法语中的“造反”,则是自反动词,是造自己的返。我们自身的毒,要自己给逼出来。我们先要认清自身的局限性。《年轮怪》中的三个主人公,就是这样承认自身的局限性,并渴望去超越它。

“我们还能继续期待明天吗?”最后兔子问鼹鼠。是啊,列维施特劳斯曾极度虚无而绝望的为我们宣布:未来无法生成,未来不再到来。”为此,斯蒂格勒则坚决地否定这一件事,他的思维终点,依然是希望人类逃离人类纪的可能性。“我们无法,因为这么做就是不再像我们的后代允诺任何可能的未来,一个到来的未来。”斯蒂格勒表示。

是的,我们依然可以拖着这样的身躯去相信真理。如果不去相信会更好,那么我们便没有变得更好的逻辑支点。巴迪欧在《肯定的辩证法》中说:“如果没有这个支点,所谓的对批判武器的批判和政治经济学的批判,就会沦为毫无目的和原则的泛泛而谈的空话,一种纯粹为了批判而批判,为否定而否定的批判立场。”

对“希望”讳莫如深的创作,在艺术上是最安全的,但这对于我们来说总还是不够的。那么就让蟒国剧团先干为敬吧!

蟒国剧团logo 设计:徐上

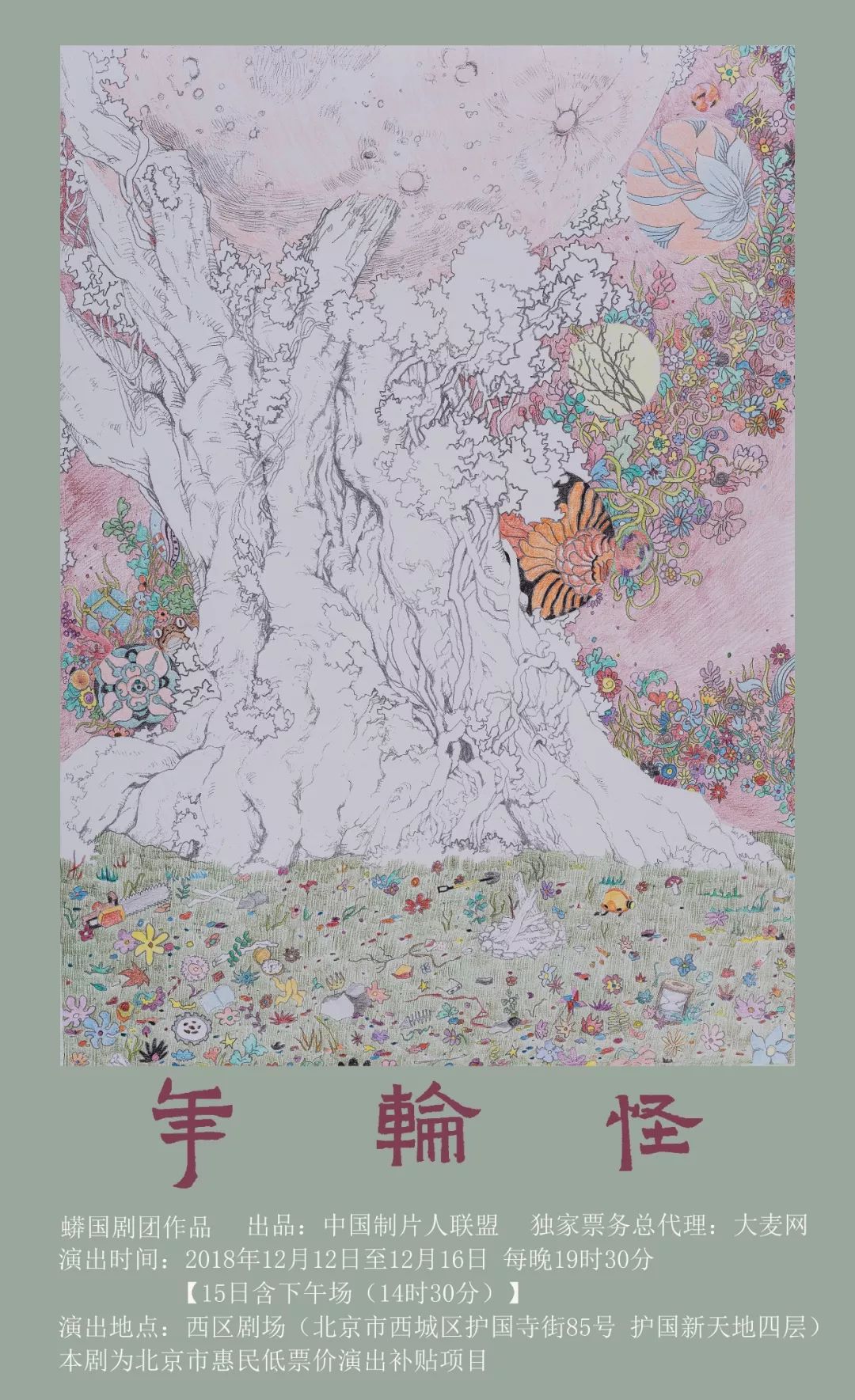

蟒国剧团作品《年轮怪》

出品:中国制片人联盟

制作:蟒国文化(北京)有限责任公司

独家票务总代理:大麦网

出品人、艺术总监:朱义

编剧:沈诗奴

戏剧构作:沈诗奴

导演:李熟了

舞美设计:徐上

特邀艺术家:赵文太

灯光设计:亓华铮

音响总监:付瑾

服装设计:沈诗奴

服装技术指导:毛佳

主演:(按出场顺序)王裕文、王亦岩

栾小宇、孙兆坤、李翰霖