这不是开玩笑。

五一期间,中国电影传来捷报,杨幂凭借《逆时营救》,夺得第50届休斯敦国际电影节雷米奖最佳女演员,同时,《逆时营救》拿下最佳影片。

杨幂,国际电影节,最佳女演员……

再对中国电影无知的人,都会惊讶这组关键词的排列方式。

Sir不禁好奇地打开新闻。

然后——

看到如此颁奖现场——没挂平整的背景布、PPT介绍页,山寨款“小金人”……

这样由中文撑起来的国际电影节背景板。

Sir心中隐隐不安。

Sir的好友

@钱德勒

曾经说过——

再小的奖项也要自重

。

什么是自重,简单说,就是

自我定位正确,尊重事实

。

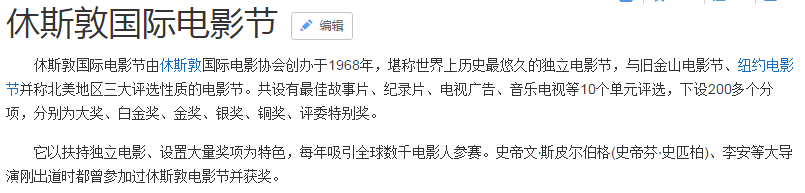

看看休斯敦国际电影节是如何自我定位——

来自百度百科

每句都让人很有吐槽的欲望。

比如——

堪称历史最悠久的独立电影节,

与旧金山电影节、纽约电影节并称北美地区三大评选性质的电影节。

“北美地区三大”,圣丹斯电影节,多伦多国际电影节、蒙特利尔国际电影节答应了吗?

共设有最佳故事片、纪录片、电视广告、音乐电视等10个单元评选,

下设200多个分项

……它以扶持独立电影、

设置大量奖项为特色

。

一个电影节,居然以“大量奖项”为特色?

还有这句——

李安、斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯等著名导演都曾在这里获得职业生涯第一个奖项。

所以,你是李安、斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯的伯乐?

Sir搜遍所有《推手》资料页,都看不到它和休斯顿国际电影节有任何联系。

再看看还没上映的《逆时营救》中标志性的幂式表演——

仅从预告片,恕Sir眼拙,并未发现杨幂的表演与过去相比有任何质的飞跃。

而一个没有质的飞跃的杨幂,怎么就成了“国际电影节最佳女演员”了?

组委会把奖项颁给我,然后我自己也觉得很荣幸。

嗯,

她的荣幸,也是我们的恐惧

——这让我们想起了被中澳国际电影节黄晓明

(《何以笙箫默》)

,东京电影节中国电影周金鹤奖最佳男主角吴亦凡

(《夏有乔木雅望天堂》)

,好莱坞国际奖景甜

(当时就连《长城》都还没拍出来)

刷屏的过去。

回想一下,上世纪八、九十年代,华语电影人也曾力争走出去。

那时的电影,是《霸王别姬》《活着》《阳光灿烂的日子》《秋菊打官司》等不朽的杰作。

那时打败的“对手”,是《青木瓜之味》《山丘之王》,同样经得起时间洗刷的经典。

那时的奖项,是戛纳、柏林、威尼斯等至今仍被无数电影人梦寐以求的荣耀。

(从左向右)徐枫、陈凯歌、张国荣展示戛纳金棕榈奖

现在呢?

我们频频出手的作品是《逆时营救》《九层妖塔》《何以笙箫默》?

我们同台竞技的对手,都输给《何以笙箫默》《夏有乔木雅望天堂》了,你真的有兴趣知道?

我们看到的颁奖现场,来自明星通稿,而非媒体报道。

有必要再次强调,一个奖项,它设立的目的,应该是什么——

从小的来说,是发现不被发现的精品,表扬值得表扬的优秀,一个有分量的奖,可能是一个艺术家抵抗市场压力,专注创作的最后底气。

从大的来说,是建立一套独特的美学标准,从审美观、价值观去引导行业,推动电影艺术的多元发展。

它可以小众,甚至偏激,但人格绝对独立。

独立,是奖项的底线、态度,是奖项的根本。