最近看到两则耐人寻味的炸裂推论,一则是有人认为掼蛋的兴起打击了白酒的销量,另外一则是说,有研究表明,服用减肥药可能导致男性养胃,你们往下看看。

掼蛋

导致白酒行业下行的说法,可以看下下面这个视频,很多人可能会对这个说法有同感,因为原来一场饭局要推杯换盏个把钟头,现在可能吃一会,大家就早早起身,从大圆桌换到小方桌,开始打牌了,压缩了饮酒的时长,降低了场均的白酒消耗。这是微观层面的观察,从更大的趋势性角度去看,表舅本人目前不会去买任何重仓白酒的基金经理,因为除去信则有不信则无的金融属性外,白酒的三个基本盘,老革命群体的传承、服从性测验的工具、大基建大地产大金融的润滑剂,都走在一去不复返的不归路上。

另外一则,大家当然会更感兴趣一点,就是关于服用减肥神药,司美格鲁肽,可能

导致男性养胃

的研究。

这确实是正儿八经的研究结果,是《自然

》

杂志的

子刊,《国际阳痿(impotence)研究杂志》上发表的,这子刊名字取的也是挺绝的,普通人去看,得用无痕浏览模式吧。

这个研究结果,对生产这个减肥药的药企,丹麦的诺和诺德,潜在影响还是蛮大的,毕竟,对大部分男性而言,在“减肥但可能马上养胃”和“继续肥胖但迟早养胃”之间,做一个选择,应该不难吧?

所以诺和诺德中国,今天还做了一个回应,但这个回应,和没说也没啥区别,原话是“

性功能障碍并非Wegovy(减重版司美格鲁肽)说明书提及的副作用,

诺和诺德并未参与该研究的执行或分析

”,也就是说到底会不会养胃,

诺和诺德也不清楚

,说了也不算,因为没做过这个副作用的研究,没有研究就没有发言权。

我觉得对于大部分的男同胞来说,针对这个事,比较好的办法,就是两手准备,

一方面呢

,自己先别打针吃药,先劝身边关系一般的男同事、男同学多试试这个

司美格鲁肽,积累一下足够多的样本,看看他们是否有养胃的征兆;

另一方面呢

,积极买入诺和诺德、礼来,这种减肥药公司相关的股票或者基金,那么假如最后证明这个药没问题,那你虽然没来得及减肥,但股票和基金肯定是赚到钱了,这就和买杭州的房子,同时做空阿里的股票做多拼多多股票一样,属于对冲的手段。

反正目前全球来看,这个减肥药的浪潮已经有势不可挡的趋势了,因为这是全人类在工业化时代的刚性需求,诺和诺德、礼来的股价近3年,已经翻了好几倍了(下图,诺和诺德2020年3月以来的股价,从20块到130块),美国那边,也发了两只

专门投资减肥药药企的ETF产品

,具体可以看下某海外砖家博主的这篇,《

美股连“减肥药”ETF都有了

》。

基金公司不都刚新增了QDII额度么,赶紧也做做海外减肥药的主题基金吧。

.....

和大家讲三个今天市场的热点哈,一是微盘股继续的崩溃和指数化投资,二是国资委会议传递的金融严监管,三是存款利率的继续加速下调。

1、先说

微盘股继续的崩溃,和越发清晰的指数化投资浪潮

。

今天ST板块“只

”

跌了1.44%,但万得微盘股大跌了2.89%,比ST的股票跌的还狠,其实逻辑很简单,微盘股背后有私募量化和部分策略型公募的钱,在监管持续趋严的态势下,很多资金可能在

加紧剁

,并进一步收窄可投池。

之前的一份来源不详的数据显示,现在A股交易户里,30岁以下的人群占比,只有4%不到,好像年轻人不爱炒股了,这其实很容易理解,现在的年轻人,伴随互联网起来,本来就更热衷于玩场外的基金、或者炒ETF等指数产品,而这波监管潮过后,这一趋势只会更加强化,因为你买的个股,啥时候造的假,啥时候被发函,你也不知道。

当你用指数基金,用ETF,可以实现各种投资策略的切换时,何必炒新炒小炒差?

就好像说,当大家发现一起掼蛋,更容易认识彼此的性格和思维模式时,何必再通过拼酒伤身体的模式,去拉进似有似无的关系?

现在的ETF发展,已经丰富到什么程度呢,我给大家举个例子,

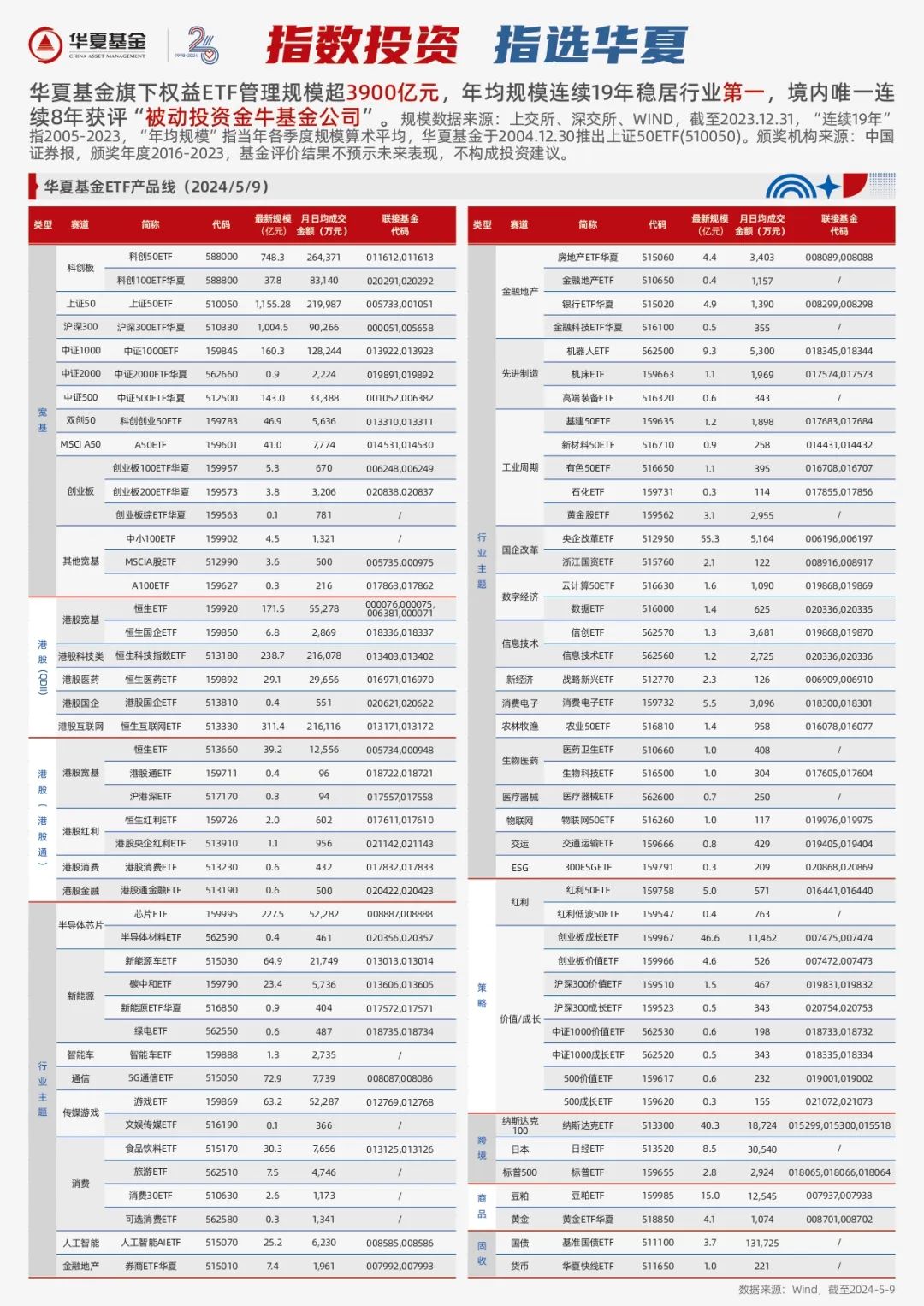

比如大家都知道的指数一哥,国内ETF规模最大的,华夏基金,我前几天看到群里一张图,是华夏的

ETF产品的矩阵

,下图,是不是挺夸张的,密密麻麻的一堆,这是5月9号的数据,我也没找他们要最新的,反正就这么个意思,你们可以大概看下。

看起来很乱,层次是很分明的:

宽基、QDII、港股、行业主题、策略、商品、固收

,

光在一家基金公司,就几乎可以通过ETF,把所有的投资需求都覆盖了。

宽基

就不用说了,可以从最大盘的上证50,玩到最小盘的中证2000;

QDII和港股

,可以买到国内覆盖不到的海外科技、海外医药、中概互联网,以及5月以来最火的港股红利、港股各种低估值;

行业主题

,不消多说了,不仅是全行业,包括单一行业内,比如新能源汽车,你都可以从智能车,买到上游的碳中和,或者买到更偏整车的,黄金也类似,有黄金,也有黄金股。

商品

,除了黄金,还有之前深度解析过的,长牛商品——豆粕。

我个人比较偏好的,其实是华夏的

策略ETF

,就是右下角那些,给300、500、1000、创业板,都布了成长、价值两个方向,这种工具化的指数增强策略,应该是未来个人客户、机构客户最应该配置的资产底仓。

债券

相对少一点,但我从不建议大家购买久期太长的品种,所以债券类的ETF,有个吃贝塔的品种就可以了,搞太多,对个人投资者而言,并没有太多意义。

我举这个例子,核心还是想说,大势其实是很清楚的,上周,

上交所和中证指数

开了一个指数专家委员会的会议,原文在

这里

,就提到了这些:

中央金融工作会议要求“加快投资端改革”,新“国九条”指出“推动指数化投资发展”

,为做好指数工作指明方向。

而现在从严退市的态势,其实加大了个股投资的难度,从个人投资者的角度出发,指数化投资,是大势所趋。

2、再讲讲一个金融严监管的推进。

国资委

开了一个会,是为了贯彻落实之前中央的《防范化解金融风险问责规定》这个文件的,之前讲过,金融监管总局已经学习过了,今天国资委开会的核心,除了是继续强调“对因违规或失职造成重大风险损失的进行追责问责”,核心是下面这一句:

从严控制增量,各中央企业原则上

不得新设、收购、新参股各类金融机构

,对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上

不予参股和增持

;

这句话的本质,即是切断风险,特别是切断中央和地方中小金融机构的风险传导,从而最终谁出险、谁担责,

压实地方处置风险的第一责任

。

什么意思呢,早些年,很多央企,为了扩大自己的经营范围,增加盈利模式,也为了内部的业务和资源联动,到处搜寻金融牌照,比如买个城商行、参股个小保险、收购个信托或者券商啥的,但是地方政府也不傻,好的东西,会给你吗?显然不会,

卖给你的,基本都是原来多少有点风险的主体

,很多央企,也没有经营的经验,缺乏力挽狂澜的能力,烂机构最后很多还是烂机构,一波周期下行,风险爆发的时候,就变成央企、中央一起擦屁股了。

所以,这个国资委的最新表态,延续了中央金融监管的思路,那就是,

事权上,中央一杆子管到底,风险上,地方该承担的,自己先承担

,不要啥事都往外推、往上捅,出了事就躺平,等着中央救济。

对咱们的借鉴意义是,从个体微观的角度看,一定要警惕中小金融机构的风险,不管是自己的择业,还是业务合作上。

另外,这几天招行开了一个党委专题会,提出,要破除

“股份制银行有别论”