作者:何志浩

微信公众号「掌上历史」兼「煮酒论史」主笔,著有《战匈奴》《大唐文青》等。

本文为原创文章,转载请注明出处。

中国的影视剧,尤其是古装剧,绝大多数简直是智障的代名词。这些影视剧不仅不能表现中国的优秀传统文化,反而有各种低级错误,给人以误导。

要较真起来,中国古装剧的讹误说是罄竹难书也不为过。今天,小编就整理出了中国古装剧常见的八大硬伤,一来以正视听,二来可以一窥中国很多古装剧之可笑。

第一:所有圣旨纯胡来。

中国的古装剧,不管什么朝代,不管什么事情,圣旨开头就是一句:奉天承运,皇帝诏曰。

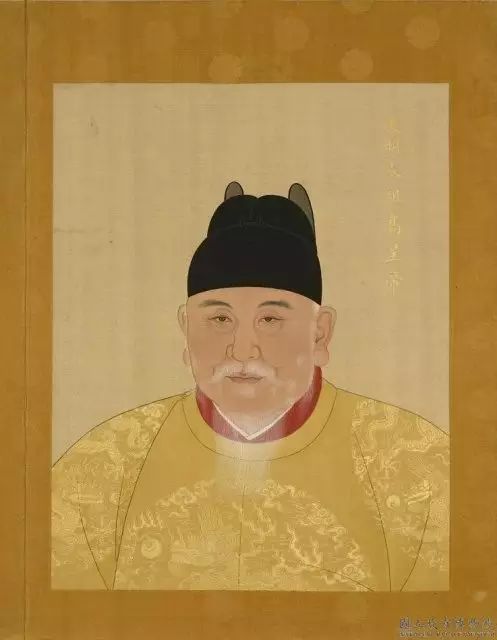

首先,这句话的断句就有问题,应为“奉天承运皇帝,皇帝诏曰”,有时候也会变得白话一点,即“奉天承运的皇帝”。比如偏爱用白话写圣旨的明太祖,便喜欢加个“的”。只不过,古代人写文案,遇到天、皇帝等字眼要空一格,这才引起了整个误会。

其次,“奉天承运皇帝”六字作为圣旨的开头,是从明朝开始的,是明太祖定的规矩。

最后,“

诏曰

”也有其特定的适用场合,一般昭示全国臣民的大文件,才用“

诏曰

”。表达皇恩,宣示百官的,一般用“制曰”。对官员有所封赏,一般用“敕曰”。

一般的命令,只称“谕”、“旨”。

而且,从汉代开始,直到清代以前,皇帝的命令都需要通过一些相关部门的审核才能颁布,如果不合法律、祖制,相关部门可以“封驳”,即驳回圣旨。并不像影视剧中那样,皇帝在那一座,张嘴大臣就得记录,没人敢说个“不”字。

第二:铜镜竟然是铜色。

古装剧里,经常会出现镜子。有一点很好,证明导演还有一点残存的智商,那就是古代的镜子是铜做的,故而影视剧里的镜子都散发着黄色的铜光。

然而,古人即不傻,又不是色盲,为何要用有色差的东西当成铜镜呢?

我们今天看到的古代铜镜,都因为时间久远而产生氧化, 故而呈现出黑色或者铜绿,有些镜子保存较好,隐约还能看到银白色的光泽。

实际上,古人用的铜镜是铜锡合金,而且锡的比例较高,经过打磨抛光之后,效果和今天的镜子并无区别,并没有色差。这种铜锡合金有个特点,那就是易碎,摔在地上,基本上就成两半了。故而才有“破镜重圆”的典故。

第三:生前称谥号、庙号。

“他可是当朝太宗皇帝……”“这不是当今的孝庄太后吗……”

此类台词,真的让人笑的肚子疼。“太祖”、“太宗”什么的,是庙号,等皇帝死了,依据他的生平事迹由大臣拟定。也就是说,既然知道是“太宗皇帝”,那么这个皇帝肯定已经死了,没法当朝。

“孝庄”、“文正”什么的,是谥号,皇帝、后妃、王侯、武将、文臣死后,由专门的人根据其事迹拟定,也是死后才有的称号。

第四:一见皇帝就下跪。

在清朝以前,中国并没有向皇帝磕头的规定,而且那时候磕头,是向逝去的先人、先皇、天神的大礼,一般不对活人。三拜九叩,也是满人从关外带来的习俗,之前只有三叩九拜,即磕个头,起身作揖三下,如此三次。

清代以前,大臣、百姓见皇帝,在正式场合,比如大型的礼仪庆典上接受赏赐,或者大臣有罪过受到召见,大臣有所请求的时候,也只是跪拜(下跪俯首)而已,并不用磕头。在大朝仪的时候,大臣需要对着大殿跪拜叩首数次,以示对国家礼仪的尊重,而不针对皇帝。

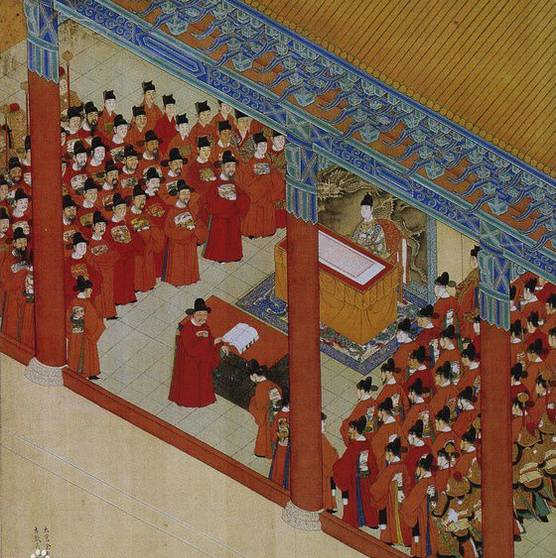

明代画作。

皇帝和大臣见面的场景,并没有人下跪。

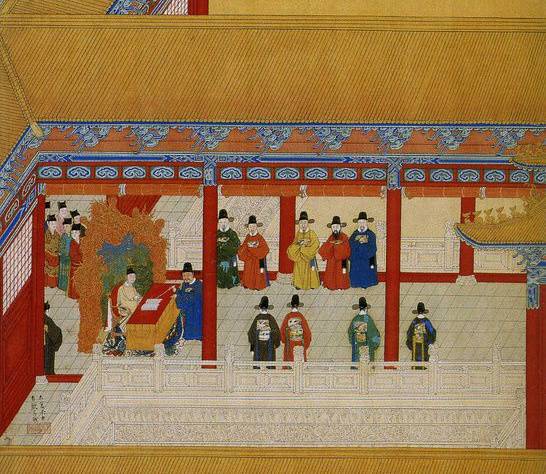

明代画作。

官员因为受皇帝赏赐,跪拜而已,没有磕头,并且向宫殿跪拜,不是向皇帝。

代表皇帝的大臣也欠身行礼。

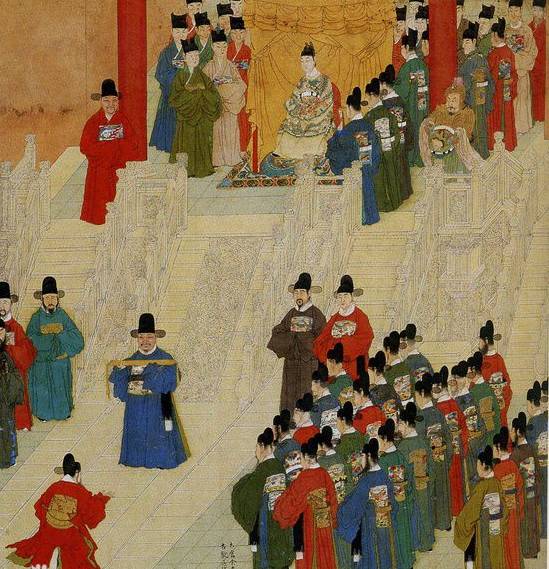

明代画作。

官员接受皇帝的任命,只是跪承而已,不用行叩头礼。

一般情况下,作揖便可,下跪都不用,而且很多时候皇帝为了以示自己礼贤下士,也会欠身回礼。

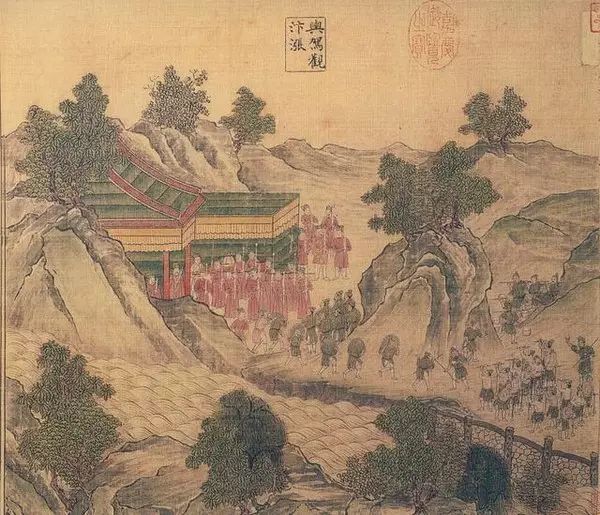

而且在清代以前,皇帝出巡的时候,路边的百姓可以不跪,让道即可。宋朝就记载皇帝有一次出巡,百姓们看到皇帝的銮舆欢呼雀跃,都来看热闹,甚至还有人为此爬上了屋顶。

宋代画作,皇帝视察汴河工地,工人最多立迎而已,很多工人甚至照常工作。

第五:僧人道士见了官员下跪。

在古代,人们对神灵的尊重必然是超乎现在的。故而对道士、僧人的尊敬也是我们难以想象。古代审案子的时候,有些嫌疑人、证人、原告等等本身就是道士、僧人,这些人见了地方官不用下跪行礼。即使是作为嫌疑人或者犯罪受审,也要脱下僧袍道服,换上常人的衣服才可以向官员行礼。

第六:判人死刑太随意。

在古代,任何一个死刑案都需要由中央的三法司(刑部、大理寺、都察院)进行会审,皇帝亲自过目,内阁一致通过才可以定案。知县、知府是没有资格判人死刑的,他们的权力不过是把查案、初审的结果上报到上级,然后协助中央司法部门调查,等待最终判决,最多再充当一下监斩官,了不得了。

第七:皇帝一家都不说人话。

在影视剧里,皇帝一家基本上都不说人话,不论什么场合,动不动自称为“朕”、“孤”、“本宫”、“臣妾”,相互之间的称呼也是各种官腔官调,什么“父皇”、“皇儿”……

实际上,皇帝他们也是人,他们在非正式场合自称为“我”、“吾”、“俺”的情况也非常多,“朕”等自称更多用在书面语和礼仪场合。

皇帝和亲人之间的称呼在日常生活中也很随意,比如唐太宗给儿子唐高宗的书信中,自称为“耶耶”(唐朝口语,爸爸之意),并且直呼儿子小名“稚奴”。

第八:“万岁”一词常穿越

万岁,在明代是对皇帝的爱称。清代称“万岁爷”。在中国古装剧里,不管哪朝哪代,太监都管皇帝叫“万岁爷”。

其实在明代,除了“万岁”之外,人们对皇帝还有“老爷爷”、“爷爷”、“老爷”之类的爱称。

明代之前,并没有用“万岁”指代皇帝的说法。几乎每个朝代都有不同的对皇帝的爱称,常见的比如宋朝称皇帝为“官家”。在有的时代,也称皇帝为“大家”、“国家”、“圣人”,汉代还曾经称呼皇帝为“县官”。

而且在清朝以前,“万岁”这个词更类似俄语中的“乌拉”,常用于欢呼,表达一种亢奋的心情,不仅仅针对皇帝。很多记载说百姓山呼万岁,其实并不是因为见了皇帝,而是遇到了免税什么的好事。二战日本人冲锋的时候喊着“满载”(万岁),也是这一遗俗。