食物、味道與歷史:誰是「中國食物」的推動者?

February 22, 2019

郭忠豪(臺北醫學大學通識教育中心助理教授)

一、前言

過完舊曆年,大家尚沈浸在除舊佈新的歡樂氣氛,拜社群網路之賜,各種年菜佳餚透過手機傳往世界各地,大家上下滑動螢幕,有人讚嘆乾煎土魠魚的香酥滋味,有人端詳佛跳牆的干貝與魚翅,也有人比較烏魚子色澤形狀,大家圍桌而坐大快朵頤,互道一聲「新年恭喜」!

飲食與華人社會息息相關,為政者常以老子《道德經》「治大國若烹小鮮」比喻治理國家的藝術,又以「魚米之鄉」形容土地肥沃五穀豐收,市井小民也以「吃飽沒?」問候彼此。源遠流長的中國歷史孕育豐盛多元的食物意涵,我好奇的是:在中國食物悠久的發展過程中,哪些人扮演關鍵的推動角色?

歷史人物如過江之鯽,帝王的飲食態度經常引起人們關注。以歐洲為例,電影「真寵」(The Favourite)描述愛吃聞名的英國女王安妮(Queen Anne)及其閨密間的故事。十八世紀法國皇后瑪麗安東妮德(Marie Antoinette)爭議甚大,謠傳曾說「農民沒有食物吃,那就吃甜點布莉歐(Brioche)吧!」就東方而言,日本七世紀天武天皇考量宗教與環境因素,頒佈「禁食肉令」,直到十九世紀明治天皇提倡西化,肉食才廣為消費。

二、古代中國食物及其推動者

中國食物的發展過程累積了許多有形與無形的資產,其影響綿延至今。《周禮》與《詩經》記載先秦時期的食官、食醫、烹飪原料與飲食資源,也提到「五味調和」與「五穀為養」的均衡飲食觀念。[1] 我對古代中國飲食觀的理解受益於胡司德(Roel Sterckx)的研究,其專著Food, Sacrifice, and Sagehood in Early China以「食物與獻祭」為核心,探討古代中國的個人修行、宗教哲學以及治理方式。商湯宰相伊尹擅長烹飪,以「五味調和」向湯王說明治國之理,後世奉以「廚神」。春秋時期易牙為取信於齊恒公,竟殺子獻食。孔子在《論語 鄉黨》提出「食不厭精,膾不厭細。食饐而餲,魚餒而肉敗,不食。色惡,不食。臭惡,不食。失飪,不食。不時,不食。割不正,不食。不得其醬,不食…..。」提出關於食材處理、食物味道以及飲食態度應有的規範。莊子「庖丁解牛」的寓言講述魏文惠王的廚師宰牛技術嫻熟,反覆練習可達到得心應手的境界。[2]

學者Rachel Laudan 在Cuisine and Empire 強調傳統帝國的飲食受到「飲食哲學」(culinary philosophy)影響甚大,哲人與宗教領袖例如:孔子、柏拉圖、蘇格拉底、耶穌基督、釋迦摩尼與穆罕默德等皆是飲食哲學的推動者,其論點甚具說服力,古代中國帝王將相與先賢智者亦透過寓言典故創造中國食物的文化資本,扮演推動中國食物的關鍵角色。

三、食物文本(農書與食譜)與飲食傳播

食譜是瞭解一個時代飲食文化的窗口,許多人對於馬均權與傅培梅的食譜與電視教學應不陌生。傳統中國記載食物知識的文本眾多,西元六世紀賈思勰的《齊民要術》是中國較早的農書著作,是北魏孝文帝提倡漢化下的作品,內容包括穀物種植、禽畜養殖與釀酒技術,其中養殖動物的知識相當豐富,包括疾病醫治、豢養技術、閹割處理與烹飪方式。《齊民要術》具有濃厚的政令宣導性質,對日後不同朝代的農書撰寫影響甚大。

除了農書之外,本草醫書、文人筆記與食譜也記載食物知識,以我比較熟悉的宋元明清來說,宋代孟元老的《東京夢華錄》描述北宋都城開封(汴京)的城市文化,內有豐富飲食題材,卷二〈飲食果子〉記載菜餚名稱(假河魨、二色腰子、紫蘇魚與河陽查子),卷四有「食店」、「餅店」與「魚行」。相較於過去食物撰寫多以功能性為主(例如醫食同源),此時撰述方式生動活潑,市井中的飲食生活栩栩如生。該書的撰寫方式影響後人描寫城市飲食文化,清代李斗的《揚州畫舫錄》就是一例。

宋元以降士人撰寫的食譜大量出現,議題趨向多元,菜餚內容豐富,烹飪方式鉅細靡遺,與當今食譜相去不遠。值得注意的是,水產海鮮佔有相當比例,反映長江中下游地理環境,這些食譜包括元代的《居家必用事類全集》、《雲林堂飲食制度集》,明代的《遵生八箋》(〈飲食服食箋〉)、《便民圖纂》、《宋氏養生部》(部分內容反映北京菜餚),清代的《醒園錄》、《食憲鴻秘》、《養小錄》、《隨園食單》與《調鼎集》等。在撰寫碩博士論文期間,我詳閱上述食譜,觀察到一些有趣現象:第一,食譜內容多有相似,可能是作者間相互觀摩挪用,再加上己見修改而成;第二,不少士人在撰寫食譜過程中加入自己的飲食知識與見解(例如李漁、朱彝尊與袁枚等),加強中國食物的知識深度與內涵;第三,士人撰寫食譜的現象可與Rachel Laudan 在Cuisine and Empire 提出的「中階飲食」(middle cuisine)對話,傳統帝國較少出現傳統中國識字率有限,真正閱讀過食譜的百姓數量甚少,近代早期中國的飲食變遷就是一個特殊現象。

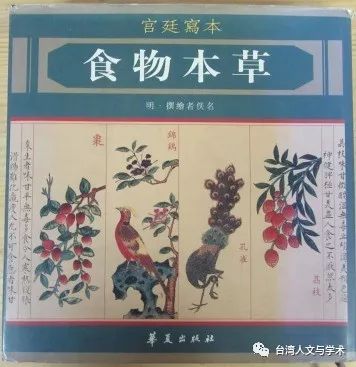

圖1 (明) 撰繪者佚名,《宮廷寫本食物本草》(華夏出版社,2000)。

四、文人詩文與食物傳播

詩文是另一項瞭解中國食物的重要媒介,文人透過詩文表達他們對特定食物的好惡,甚至延伸到社會與政治關懷。我之前的研究關注到「河豚」、「江瑤柱」(干貝)與「鰣魚」三項水產在明清中國飲食文化中的特殊性。

圖2 鰣魚(圖片來源:(明) 撰繪者佚名,《宮廷寫本食物本草》,卷4,〈魚類 鰣魚〉,頁419。)

就河豚而言,宋代蘇軾與梅堯臣是較早注意到河豚毒性的士人,梅堯臣在〈范饒州坐中客語食河豚魚〉記載「春洲生荻芽,春岸飛楊花。河豚當是時,貴不數魚鰕。其狀已可怪,其毒亦莫加。忿腹若封豕,怒目猶吳蛙。庖煎苟失所,入喉為鏌鎁。若此喪軀體,何須資齒牙?持問南方人,黨護復矜誇。皆言美無度,誰謂死如麻!…」蘇東坡也在〈惠崇春江晚景二首〉提到「竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短,正是河豚欲上時」,強調「食河豚值得一死」!梅與蘇的詩文凸顯「吃河豚」是一項「危險的逸樂」,意外帶動諸多士人競相投入吃河豚行列,晚明張岱以〈瓜步河豚〉云:「未食河豚肉,先尋蘆筍尖。干城二卵滑,白璧十雙纖。春筍方除籜,秋篿未下鹽。夜來將拼死,蚤起復掀髯。」[3] 遺憾的是,河豚消費雖然在中國出現甚早,但並未成為著名菜餚。反之,日本受到梅堯臣與蘇東坡「河豚說」的影響,並在明治時期以現代科學與實驗的精神研究河豚毒素,進而發展出關於河豚毒素的知識與甚具特色的「河豚料理」。[4]

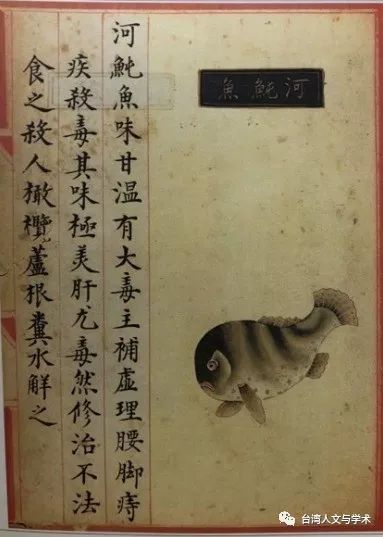

圖2 河豚(圖片來源:(明) 撰繪者佚名,《宮廷寫本食物本草》,卷4,〈魚類 鰣魚〉,頁426。)

「江瑤柱」(干貝)是華人宴席上常見的菜餚,這項食材之所以成名,蘇東坡居功厥偉,他以詼諧擬人化方式寫下〈江瑤柱傳〉,由於詩文太長,我僅列其中一段,「生姓江,名瑤柱,字子美,其先南海人。十四代祖媚川,避合浦之亂,徙家閩越。圓長如柱,無絲發附麗態。……生亦自養,名聲動天下,鄉閭尤愛重之。凡歲時節序,冠婚慶賀,合親友,燕朋友,必延為上客,一不至,則慊然皆云無江生不樂。」[5] 受到蘇東坡的影響,許多文人競相找尋江瑤柱解饞,晚明張岱對於江南食物相當瞭解,他寫下〈定海江瑤〉,云「(定海江瑤寧波柱,亦名西施舌,東波為之作傳。)誰傳江瑤柱,纂修是大蘇。西施牙後慧,虢國乳邊酥。柱合珠為母,瑤分玉是雛。廣東豬肉子,曾有此鮮無?」透過蘇軾、張岱與其他文人的歌詠,江瑤柱的傳奇色彩更廣為人知![6]

另外一項有趣的議題鰣魚與政治的關係。牠原本是一種尋常迴游魚類,每年四月左右從江浙海岸迴游到長江中下游產卵,後成為明代南京祭祀太廟的貢品之一。明成祖遷都北京後,鰣魚須從南京運至北京太廟祭祀,官方透過「南京守備太監」召募人力、成立鰣魚廠與冰窖,並以貢鮮船將鰣魚送至北京,再由皇帝賞賜大學士、首輔、次輔、輔臣與講官等官員,此時鰣魚彰顯的是「權力的滋味」。然而,鰣貢制度勞民傷財,受到許多士人批判。[7] 在研究過程中,數量龐大的鰣魚詩文讓我相當驚訝,討論範圍包括環境生態、鰣貢制度與鰣魚品饌。相較於世界其他文明,我認為詩文是研究中國歷史相當好的材料,食物議題也包含其中。

五、遷徙中的中國食物

在十九世紀前,中國食物多在中國內部與近海地區傳播,十九世紀前後華人(以閩粵為主)為了生計遷徙海外,前往日本、東南亞與美國,這些無名英雄將中國食物帶到異鄉。以日本為例,華工來到長崎、橫濱、札幌等港口工作,「南京麵」是當時華工的庶民飲食,二次戰後日本發展麵食,經過改造後成為甚具特色的日本拉麵。[8] 其次,廣東潮汕人前往東南亞謀生,將當地「沙嗲醬」帶回原鄉,增減食材後改造成「沙茶」。二次戰後潮汕人再將「沙茶」傳入臺灣,改變了臺灣傳統不吃牛肉的食俗。[9] 中國食物遠渡重洋,在美國後展出新樣貌。初期以廣東人為主力,從西岸舊金山往中西部發展,最後來到美東紐約,建立中國城(Chinatown)並發展出「美式中餐」,包括「雜碎」(chop suey)、炒麵(chow mein)與芙蓉蛋(egg foo young),在大眾消費(mass consumption)潮流下,美式中餐以便利、迅速與低價等特質受到喜愛。二次戰後臺灣移民增多,80年代後中國移民陸續來美,這些人不約而同地把中菜的味道帶到北美各地。[10]

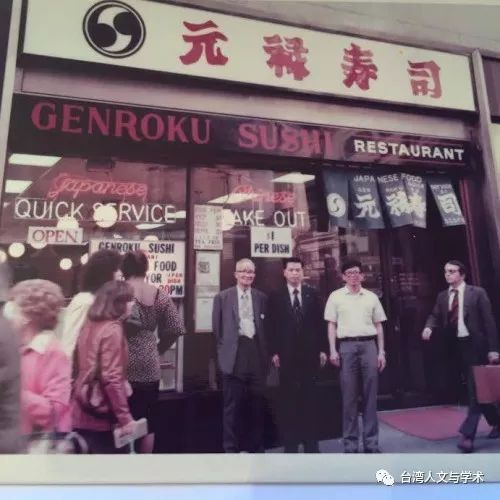

圖3 1970年代台灣留學生郭正昭與李正三先生在紐約帝國大廈附近經營的「元祿壽司」。