▲《捍卫者》剧照。

我有个习惯,看历史书的时候,喜欢算当事人的年龄。

在廖希、韩平导演,白恩、吕星辰、赫子铭主演的电影《捍卫者》片尾,一行字幕,打出了姚子青营长的生卒时间,我一算,二十八岁。

1909年出生,1937年9月7日牺牲,只活了二十八年。

在二十八年时间里,他做了什么事呢?1909年,出生于广东平远一个贫寒人家,是六个孩子中的老五,从小喜欢读书,也得到了父亲姚苍士的支持,在平远中学毕业后,于1926年考入黄埔军校六期,一边参加实战(例如北伐战争),一边持续地在黄埔军校(以及后来改制而成的中国国民党陆军军官学校)学习。

▲姚子青留下的照片不多,这是最常见的一张。

1937年,他担任国民革命军第九十八师二九二旅五八三团第三营中校营长,驻防汉口。“八一三”事件爆发,“淞沪会战“开始,他奉命开赴宝山。

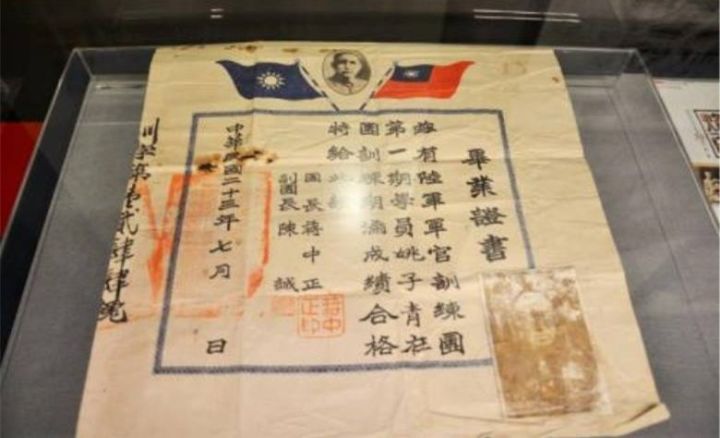

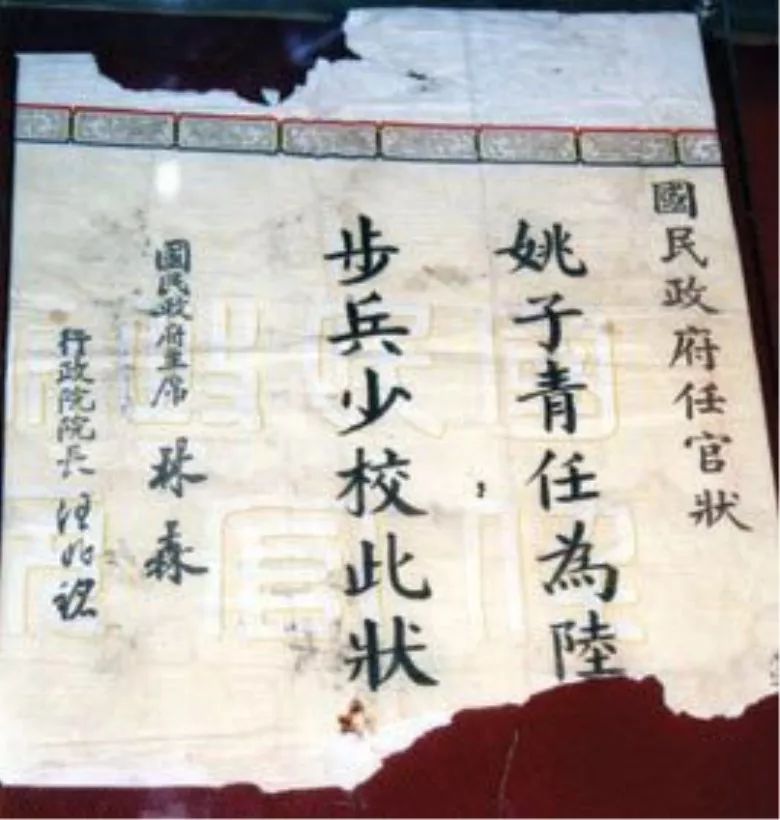

▲姚子青的毕业证和委任状。

临行前,他把养子送回家乡,安顿好妻子和女儿,对妻子林素珍说: “此去倘能生还,固属万幸,如有不测,亦勿悲戚,但好好抚养儿女,孝奉翁姑”。

8月30日,他和他的第三营到达宝山县城。

当时的宝山,已经成为一座孤城,城里居民大多逃走,援军不知什么时候能够到来,他就在这种情况下,带着他的第三营,从第六师中接过防务。

第三营有多少人呢?不到六百人,武器装备只有三门迫击炮、二十挺轻机枪,和六百条步枪,他们就凭这点人,这点装备,打退日军十几次进攻,在日军大炮、军舰排炮、战斗机、坦克和军队围困之下,坚守了七天七夜。

最后,城破,姚子青和最后剩下的几十个军人,巷战,肉搏,直至殉国。

电影《捍卫者》拍的就是那七天时间里的事。姚子青的成长,与妻子的告别,都只在闪回中出现,绝大多数篇幅,都留给了守城的战斗。

▲雨夜的集结。

我们看到的很多抗战片,都堪称神剧神片,甚至很多和战争有关的片子,其实都脱不了神片的嫌疑。完全脱离史实,脱离物理原理,飞天遁地,机智如神。

这种“神剧”取向,说明了两件事:一、轻慢,对历史的轻慢;二;轻慢,对剧作的轻慢,剧作者不打算也没能力书写现实,不懂得如何描绘大势,不懂得如何细致地描绘一场战争,不懂得描绘一场政治博弈。就只好用取巧的方式,让人变成神,飞起来,飘起来,料事如神,而且并不需要推理的过程。归根到底一个字:懒。

《捍卫者》却以朴素的也是艰苦的方式,描绘了一队孤军在一座孤城里的战斗。毫无轻慢之心。

战争场面,符合物理原理,每一个子弹,从哪里打出来,轨道怎样,声音如何,引起了怎样的后果,都有来龙去脉,肉搏时的动作,每一刀每一枪的走向,都有来龙去脉。因为真实,所以特别揪心,揪心程度,远远超过神效大片,子弹出去,战士倒下,很简单,但却仿似痛在我们身上。

因为真。

“真”也是一种取向,说明了编导们的所有用心。“真”,是为了不让人们通过战争审美,“真”也是为了强调个人在战争中的感受,防止人们只注意到集体,忽略个人的痛感。

姚子青的形象,也非常真。

他坚毅勇敢,舍生忘死,又有超卓的军事智慧,在战事最激烈的时候,淡定自若地下棋,在战争最艰苦的阶段,亲自冲杀在第一线。

尤为感人的,是他在战场上的讲话:“我们身后,就是你的浙江,你的贵州,你的江西,我们的广东和你们的四川。今天守卫的是宝山,捍卫的是国土!”

和历史记载的姚子青战场讲话比起来,有适度的提升,更文学化,容易被人记住,也更激荡人心。

总之,这部电影的作者们,没有回避任何一个难写难拍的场面,没有取巧,没有偷工减料,都是迎难而上。

▲白恩扮演的姚子青,和历史上的姚子青,的确很相像。

所以,一段让人震撼的历史,被拍出了让人震撼的感觉。

而当片尾字幕出来的时候,我又一次被震到,这样一位了不起的军事家,这样一位伟大的军人,这样一个青史留名的男人,经历过这么多大事的人,在去世的时候,不过二十八岁。

二十八岁。

我们二十八岁(甚至三十八岁)的时候,为奶茶排队,听塑料民谣,加班制作“年纪越大,越没有人会原谅你的穷”的广告,为它达到了传播效果沾沾自喜。

真有出息。

当然,这是时代的安排。抗生素出现前的人类,寿命比较短,必须要在十几二十岁的时候,就有所成就。人的能量,时代的能量,分布得很均衡。

他们当年浴血奋战,也是为了年轻人们可以不思进取,风花雪月,可以靠排队买奶茶过一个下午。

何况,在不同的年代,“大事”的定义也有所不同,对于今天的年轻人来说,参与一场金融战,完成一桩并购,做好一个百万粉丝自媒体,付出的努力,获得的影响力和成就感,并不亚于一场真实的战争。

但“二十八”那个数字仍然震撼我。一个少年,在他的时代,带着一群同样年纪的人,以血肉以生命,守着一座城。

而不是用媒体武器,发动一场富人对穷人的内战。

至今思念姚子青,和他的二十八岁。

微信ID:hansongluo85

↑ 欢迎扫码关注见好 ↑