利维坦按:在前几天《盲人的梦里会“看见”什么?》一文中,“古希腊人觉得海还是紫色的呢”,这可不是随便说说的。当然,我们知道,“眼睛看到什么颜色”和“怎么形容你看到的颜色”是两个不同的事实,就好比一个色盲看到红色却将其看到的颜色表述为绿色一样。同样,三视锥动物的我们,肯定也无法想象喵星人眼中的那个世界,毕竟,作为二视锥的动物,你家喵星人就跟上面说到的红绿色盲差不多……

在颜色这个问题上,伟大的古希腊人和我们现代人的区别究竟是在视网膜看到的不同,还是来自于对于颜色的表述不同?相信你看完这篇文章就会有答案了。

文/Maria Michela Sassi

译/copperhia

校对/兔子的凌波微步

原文/aeon.co/essays/can-we-hope-to-understand-how-the-greeks-saw-their-world

本文基于创作共用协议(BY-NC),由copperhia在利维坦发布

荷马在描述蓝色的时候使用了两个形容词:kuaneos,描述的是蓝色融入黑色的暗影;glaukos,指的是一种“蓝灰色”,最经典的用法是在雅典娜的名号“glaukopis”中,意为“她闪烁灰色光芒的眼睛”。他对天空的描述是广阔辽远、星辰闪耀,或者如同金属或青铜(因为它们恒久不变的特性)。汹涌的海水的色泽从“发白”(polios)和“蓝灰”(glaukos)到深蓝,到近乎黑色(kuaneos, melas)。平静的大海则被称为“紫罗兰色”(ioeides)、“葡萄酒色”(oinops)或者紫色(porphureos)。然而,不论天空还是大海,从来不会仅仅是蓝色。事实上,在整个古希腊文学中,你不可能找到简单纯粹的蓝色大海与天空。

图源:tenor

此外,古希腊人的词典中,黄色奇怪地缺席了。黄色的各种变化,从众神闪亮的金发到琥珀色到发红的火焰,全都被一个简单的词xanthos覆盖。另外,Chloros一词因为同chloe(草)有关,表示绿色,但也能表示一种像蜂蜜的亮黄色。古希腊人对颜色的体验似乎同我们不太一样。尼采有段著名的隽语描述了希腊颜色词汇的奇异性:

希腊人看自然世界的方式和我们有很大差异,他们的眼睛把蓝色看成深褐色,把绿色看成黄色(例如,他们用同一个词来描写深色头发、矢车菊和南方大海的颜色;他们还会用同样的词语来描写最青绿的植物和人类的皮肤,蜂蜜和黄色的树脂。因此他们最杰出的画家只用黑白红黄来描绘他们所生活的世界)。

这怎么可能呢?希腊人眼中世界的颜色真的和我们看到的不一样吗?

歌德也观察到古希腊人颜色视觉的这些特征。xanthos和chloros这两个词的广泛使用让他猜测希腊颜色词汇表有一种特有的流动性。他说,希腊人对描述不同的颜色并无兴趣。为了证明这一判断,歌德仔细地研究了恩培多克勒、柏拉图和亚里士多德等古希腊哲学家阐述的视觉与颜色理论,他们认为在观看中视觉器官发挥了主动作用,眼睛里放出的光同日光交互作用,产生了全套颜色。

歌德认为牛顿的颜色理论相比眼睛的实验证据只是一种数学抽象,完全是荒谬的。图源:Steemit

歌德还指出,古代的颜色理论家倾向于把颜色视为黑与白的混合,这两者被置于明与暗的对立两极,但仍然被称为“颜色”。同牛顿通过棱镜实验分解出的颜色体系相比,将黑与白视为颜色(通常是原色)的古代理论很是不同寻常。今天人们普遍认为,白光是无色的,来自光谱上所有色彩的集合,而黑色则源于光线的缺席。

歌德认为牛顿的颜色理论相比眼睛的实验证据只是一种数学抽象,完全是荒谬的。他宣称,事实上,光是最简单、最同质的物质,颜色的多样性产生于光与暗相遇的边缘。歌德用古希腊人对颜色的研究思路来对抗牛顿的理论,他认为前者抓到了光之感知的主观的一面。歌德写道,希腊人已经知道,“如果眼睛不是像太阳一样,它就不可能看到太阳。”

著名政治家、希腊文化研究者威廉·格莱斯顿(英国政治家,曾作为自由党人四次出任英国首相:1868-1874、1880-1885、1886以及1892-1894)试图用另一种理论来解释希腊人视觉感知中明显的奇异之处。他在自己的《荷马与荷马时代的研究》(1858年出版)一书中专辟一章讨论“颜色的感知与运用”。他也注意到荷马指称绿色与蓝色时的模糊游移,以及在光谱中蓝色区域中心地带的词汇贫乏。和歌德不同,格莱斯顿采用牛顿的颜色体系(红橙黄绿青蓝紫)作为标准。他认为希腊人所谓的颜色词汇贫乏,根源是他们对棱镜分解出来的颜色的分辨能力不够完善。古人的视觉器官仍然处于幼儿期,因此他们对光线比对色彩更敏感,进而,他们清晰分辨不同色彩的能力也有所欠缺。这一理论与19世纪晚期的后达尔文思潮颇为契合,因而获得了广泛的认可。实际上,正是这一观点激发了尼采自己的判断,并导致一系列试图证明古希腊颜色范畴同现代分类不一致的研究。

今天,没有人还会认为人类发展有过一个某些颜色“尚未”被感知到的阶段。但基于我们现代的“人类学审视”,人们普遍认为,每种文化都自有其命名及分类色彩的方式。这不是因为人类眼睛的解剖学结构发生了变化,而是因为不同的视觉领域受到了刺激,根据不同的文化背景激发了不同的情绪反应。

那么,歌德认为古希腊人的颜色体验非常独特,这种看法是对的吗?没错,是的。有一种特殊的希腊色彩文化,正如埃及、印度、欧洲也都自有其色彩文化,每种文化都反应在各有其独特性的词汇表中,不能仅仅用牛顿范式的科学尺度来衡量。那么新的问题是:我们怎样才有希望理解古希腊人看世界的方式呢?

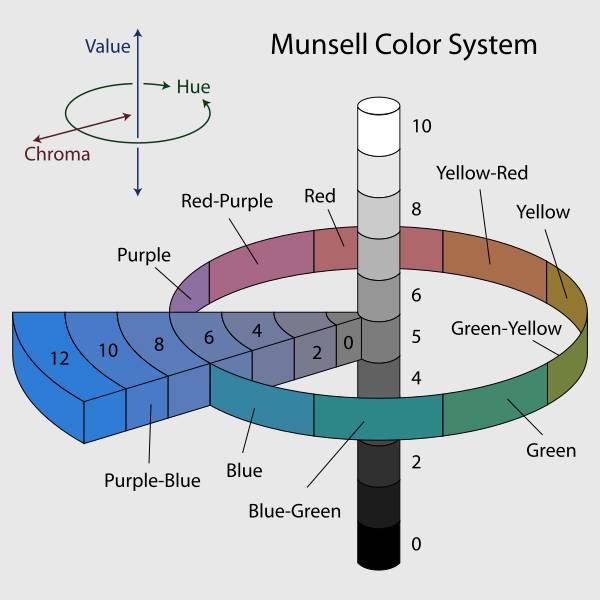

孟塞尔的比色系统。图源:维基

让我们从以1898年美国艺术家孟塞尔(Albert Henry Munsell)创立的以颜色空间为基础的比色系统开始。根据这个模型,任何颜色感觉都能够通过三个交互的维度得以定义:色相(hue),由其在牛顿光谱中的位置确定,我们以此区分不同的色彩;明度(the value or lightness),从白到黑;色度(chroma),对应于颜色的纯度或饱和度,以光的波长分布为基准。火红和天蓝是高饱和度的,而灰色则完全不是。

此外,还有显著度(saliency)的概念(一种颜色吸引视觉注意的能力),而被格莱斯顿认为是色盲症状的古希腊人对蓝色和绿色的有缺陷的定义也得到了解释,因为色彩的语言学定义要同颜色的显著度成比例。这就是为什么,显著度最高的红色,在任何文化中都是最先被定义的颜色(希腊语中称之为eruthros),而绿色与蓝色通常被首先感知为亮度,因为它们显著度较低,随后才会被缓慢地聚焦为色彩。这意味着,在某些文化背景里,古希腊的形容词chloros应该被翻译为“鲜艳”而不是“绿色”,而leukos应该翻译成“耀眼”而不是“白色”。希腊人完全能够感知蓝色,但对描述天空的蓝色色调并不特别感兴趣——至少没有同我们、同我们的现代感知一样的兴趣。

一种颜色文化,可能赋予这个或那个颜色维度以优先权,从而对这三种维度可能的组合构成的巨大范围加以分割,而这一模型正有助于描述这些不同的色彩方式。一种文化可能以不同的程度分别强调色相、色度或明度。因此,孟塞尔模型能够帮助证明,古希腊文化对明亮度确实有着显著的偏好,希腊人更多通过明暗的程度而不是色彩的差异去体验颜色。

然而,孟塞尔模型不能完全解释,既然古希腊人忽略了歌德所珍视的“颜色效应”(颜色被主观感觉到的视觉效果)的丰富性,那他们是如何感知颜色呢?对于希腊人来说,颜色是对理解世界(尤其是社会世界)必不可少的一个基本的信息单元。一个人的面貌是其社会身份的一个主要标准,以至于将白肤女性与黝黑男性进行对比是希腊文学和肖像美术中一个广泛运用的套路,因为当时人们普遍认为女人在幽暗的家居环境中活动故而肤色白皙,而男人从事体力活动与户外运动会被晒黑。于是希腊语中的词语chroa/chroiá就意指一件东西的有颜色的表面,也指这种颜色本身,并且明显同chros(皮肤、肤色)有关。在辨析希腊颜色文化时,不应该忽视颜色的情感和道德价值。

除了孟塞尔模型和颜色的主观价值,还有两个进一步的参数也被考虑进来。有由对象质地与光线状况的相互作用产生的颜色的闪烁效果(glitter effect),还有在绘画与染色的实践中获得某种颜色的材料或工艺流程(material or technological process)。掌握了这些因素,我们就能看到全部的古希腊色彩——甚至包括那个出了名的最难以把握的颜色词porphureos。

海水在日落时分会显出紫色这一事实并不足以解释希腊文学中这个修饰语的高频出现。图源:tenor

porphureos被置于红与蓝(按照牛顿的光谱)之间的分界处,不仅没有对应任何确定的颜色,而且经常被用于那些并不直接显现为“紫色”的对象,比如大海(海水在日落时分会显出紫色这一事实并不足以解释希腊文学中这个修饰语的高频出现)。当大海被称为porphureos,它所描述的是一种明亮与运动的混合,随着不同季节和一天中不同时辰的光线状况而变,这是最能吸引古希腊感受力的大海特征。正因如此,荷马会把大海称作“葡萄酒似的”,那不仅表明海水呈现酒色,也暗示着通常在酒会上所见到的杯子里所盛液体的闪光。这一形象由许多饮器内壁所绘的海军雕带和水生动物得以展示,瓶饰画更用它让瓶中饮料表面呈现出海水波动的样貌。porphureos传达出明亮与运动的结合——不考虑闪烁的效果,就不可能理解这个色彩概念。

亚里士多德在关于彩虹颜色(其中一种颜色是紫色)的一次讨论中,很好地把握了材料在光线下闪烁的效果。在《天象论》中,他宣称:

(与彩虹同样的)效果也能在染色中看到:对编织与刺绣的材料进行不同的安排,会发现颜色呈现出难以形容的差异。比如说,在白色或黑色背景上,紫色有着迥异的效果,而光线的变化也能造出类似的差别。所以,刺绣工说,在灯光下工作时经常会出错,把一种颜色当成另一种颜色。

紫色材质的高光效果要归因于porphura(用来提取染料的物质)的特殊生产工艺。公元前1200年,腓尼基人就用尿液、海水和蓝色海螺的囊泡里的墨汁制造出紫色染料。挑出这种海螺后,连壳放进一个大缸里,腐烂的身体分泌出一种微黄的液体,然后将其煮沸(动词porphurō ,除了“生长或死亡的紫色”,还有“旋动”之意)。从黄到绿到蓝到红,各种差异细微的颜色都能获得,这取决于加多少水和如何控制煮沸的时间。古时候,红色和紫色色调最昂贵,因为制作工艺成本高昂(一只海螺只能提供几滴未稀释的浆汁),而且不容易褪色——长期穿戴、阳光晾晒反而会让它更明艳。这就是为什么,在所有古代时期(包括近代以来),紫色总是同权力、尊贵和荣耀的华美联系在一起,被皇帝、国王、教宗和枢机主教穿戴了千百年。

因此,porphura的古怪案例表明,动感、渐变与亮度的效果如何带来共鸣与珍爱【黄金也因为同样的原因被珍视,从荷马到斐罗斯特拉图(Philostratus),作家笔下的英雄与神祇往往穿戴黄金与porphura,这并非偶然】。跳出牛顿的色彩模式,希腊色彩世界的更为明晰的图景得以展现。然而,关于古希腊人的颜色感知,那个挥之不去的问题是:为什么希腊人那么重视明亮?哲学家激发歌德提出了一个线索。

第一个提到颜色的前苏格拉底哲人巴门尼德,他在公元前5世纪写道,“改变地点,在明亮的颜色中变化”是凡人归于现实并“信以为真”的特征。然后是恩培多克勒,他在残篇中将建造了感知世界的4种元素的融合过程,与画家以各种比例融合不同颜料的工作相提并论:

当画家装饰献祭用的祭品——

这些巧妙学习过技巧的人——

他们将多种颜色的颜料拿到手中,

融合以达和谐,这多点,那少点,

用它们绘制出类似一切事物的形象,

创造树木、男人、女人、

野兽、飞鸟和水中养育的鱼,

还有高居于荣耀中的永生神祇。

辉煌的效果也许对恩培多克勒的颜色观念很重要,他用火与水的混合来解释各种颜色的产生,这两种元素分别对应白(光明)与黑(黑暗),并被视为色彩连续体系中的两极。

在公元前5世纪下半叶,德谟克利特宣称,颜色的本质依赖于视觉光线、日光与对象的原子结构之间的互相作用。他认为,要界定颜色,亮度是同色相同样重要的一个要素。此外,他把不同的颜色解释为四种基本颜色(白,黑,红,绿)的混合,或者初级混合的再混合,他认为红与白(分别对应金色和铜色)的混合再加上一点绿(一种新鲜与生命的感觉)会得出“最美的颜色”(也许是金)。他把紫色视为特别“令人愉快”的颜色,理由是它来自白、黑和红,其明艳与亮度表明了其中有白色的存在。对明亮的欣赏同样可见于柏拉图,他在《蒂迈欧篇》中对视觉的描述以三种因素相互作用为核心,也即是:观察者眼睛中内蕴的火;日光;有颜色的对象发射的“火焰”(也是光)。柏拉图的原色表包括白、黑、红和“明亮与闪耀”(这是最不同寻常的),后两者在我们看来根本不是颜色。

亚里士多德在形而上学和心理学的关键点上与柏拉图分异。然而,他共享了柏拉图对明亮色彩的偏好。在《论感觉及其对象》中,他用一个章节来写颜色,指出不同的颜色产生于白与黑的不同比例的混合。由此,在他眼中,白与黑对应于肉体中的火与水,并且将分别导致那透明的媒介是光还是暗。红、紫、绿和暗蓝(kuanoun),是白与黑的初步混合,其余的颜色则来自初步混合的再混合。紫色红色和绿色是让眼睛“最愉悦”的颜色,它们被赋予特殊的反射能力,而这又取决于它们的组合中光与暗的匀整的比例。

亚里士多德详细阐述了前人的美学假设,明确断言:在现实世界和绘画中,颜色都是活力与精力的指标(这唤起了将颜色的情感意义纳入考虑范围的需要)。实际上,亚里士多德在其生物学著作《论动物生成》中,通过同绘画实践的对比,对胚胎的发展描述如下:

在(胚胎成形)的早期阶段,器官可以勾画出轮廓。随后,它们获得了不同的颜色与软硬程度,恰如一位画家在对它们进行工作,这位画家就是自然。我们知道,画家先画出动物的形体,然后再上色。

为了帮助解释胚胎的发育,对亚里士多德的眼睛来说,绘画中更明显的是如何将线条与颜色配对:首先画出轮廓,为一个形象提供基本的特征,然后用颜色来增加“血肉”与生命的美感。最值得一提的是,古代文献对给塑像上色而产生的美学效果有大量的描述,其中呈现出一种类似的态度,充满了对提高颜色的亮度与鲜活度的大力赞赏。比如,在欧里庇得斯的悲剧中,海伦这个角色抱怨自己的美貌带来毁灭性的后果,希望自己的一尊塑像褪掉颜色,以消除那致命的魅力。近年来,这个文学上的证据,从依据考古成果重建的古代塑像色彩装饰工艺中得到了有力的进一步证明。应用最明艳(饱和度最高)的颜色,其目的是制造出辉煌的效果,还有生命的能量与运动的感觉。

所以歌德是对的。要透过古希腊人的眼睛看世界,牛顿的观点只能部分派用场。我们需要用古希腊人自己的颜色理论作为补充,审视他们实践中尝试描述世界的方式。没有这一方法,他们的色彩视觉中光与明亮所扮演的重要角色就会缺失,我们也就无法理解其色彩词汇的可变性与流动性。如果我们只依靠牛顿光学的数学抽象理论,就不可能想象出,古希腊人站在海滨,眺望porphureos的大海伸向遥远的天际线时,他们看到了什么。

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:[email protected]

合作联系:微信号 thegoatjoe