一、

国内税收体制改革历程回顾

二、税收体制的国际比较分析

三、新一轮税收体制改革的潜在方向

四、新一轮税制改革的宏观影响分析

一、

国内税收体制改革历程回顾

1994年实行分税制来,中国先后于2003、2013年进行了两轮税收制度改革。

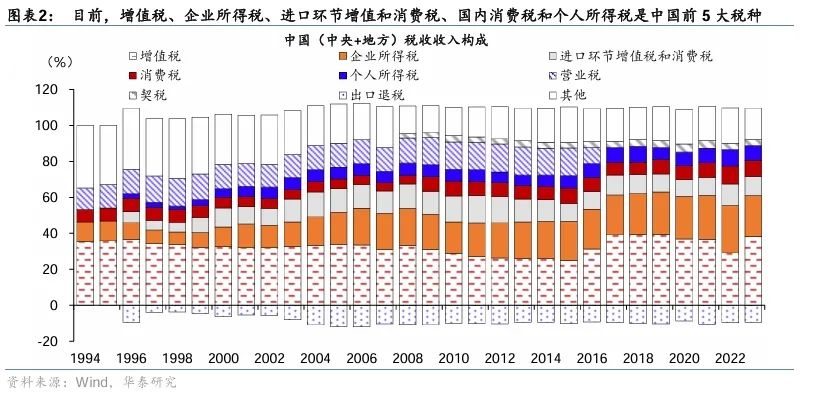

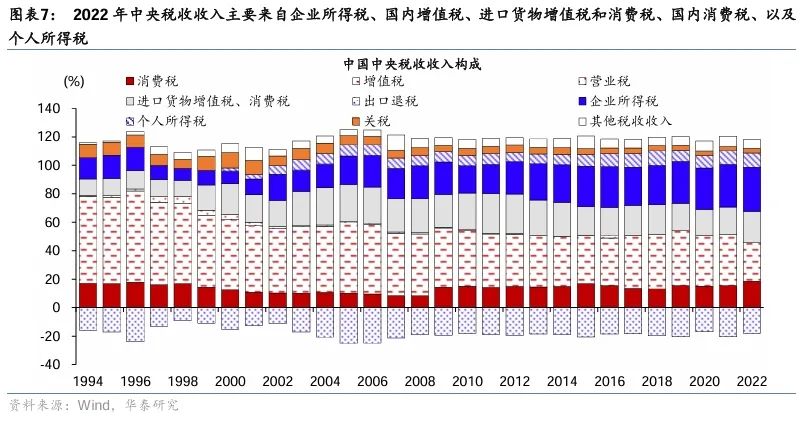

在1994年实行分税制之后,中国先后于2003年十六届三中全会、2013年十八届三中全会开启了两轮全面的税收制度改革。目前中国主要征收18种税,其中增值税、企业所得税、进口环节增值税和消费税、国内消费税、以及个人所得税的占比相对较高,是主力税种。

1. 2003-2012年持续完善税收体制

2003年十六届三中全会审议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出:“要按照简税制、宽税基、低税率、严征管的原则,分步实施税收制度改革”。这一阶段的税制改革主要包括:

-

个人所得税:数次提高起征点,优化税率。

在1993年通过《个人所得税法》之后,中国人大先后于2006年1月、2008年3月、2011年9月提高个税起征点(从最初的800元分别提升至1,600元、2,000元、3,500元)。同时,2011年9月起,还对个税税率进行了优化,主要措施包括将当时的个人所得税第1级税率由5%降低为3%,9级超额累进税率修改为7级(取消15%和40%两档税率),并扩大3%和10%两个低档税率和45%高档税率的适用范围。

2.

2013年至2023年深化税收体制改革

制

2013年十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出深化财税体制改革,并首次明确“财政是国家治理的基础和重要支柱”。2014年6月发布的《深化财税体制改革总体方案》是这一阶段改革的路线图,主要措施包括:

-

个人所得税:建立综合与分类相结合的税制。

2018年8月个税改革主要分两步走:1)自2018年10月起,将个税起征点(即基本减除费用标准)从3,500元/月提高到5,000元/月,同时将工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得等劳动性所得归并为“综合所得”,适用统一的超额累进税率,并优化调整综合所得的税率结构,扩大3%、10%、20%三档低税率的级距,缩小25%税率的级距;2)2019年1月起,增加子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、以及赡养老人6项专项附加扣除。据国家税务总局统计,2019年实施个人所得税专项附加扣除政策,加上2018年10月1日提高个人所得税基本减除费用标准和优化税率结构翘尾因素,合计减税4,604亿元,使2.5亿纳税人直接受益,人均减税约1,842元。此外,近年来国务院持续优化个税专项扣除政策,如2022年新增3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除,2023年提高赡养老人、子女教育、3岁以下婴幼儿照护三项专项附加扣除的标准。

3.

“分税制”改革以来,税收占GDP比重“先上后下”

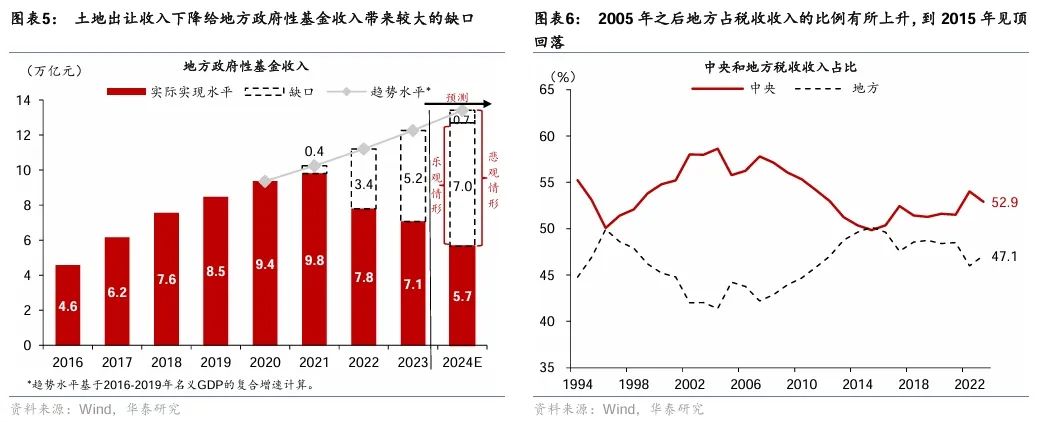

全国税收占GDP比重经历了“先上后下”两个阶段,尤其是2013年以来“营改增”改革叠加减税减费持续推进,税收占GDP比重和地方税收占比从2013年的18.6%、48.8%下行至2023年的14.4%、47.1%,叠加赤字约束,一定程度上制约财政支出增长。

2023年,我国税收占GDP比重基本回到2002年的水平,但考虑到20世纪初我国仍存在较大规模的非税收入,当前税收占比或低于20世纪初期(图表3)。横向对比来看,世行口径下,2022年中国中央政府税收占GDP比重为7.7%,低于美国的12.2%、德国的11.2%、也低于巴西的14.7%(图表4)。同时,近年来土地出让收入下降给地方政府性基金收入带来较大的收入缺口,可能是近期广义财政收支缺口快速扩大的更主要原因(图表5)。此外,地方政府税收主要来自于“生产性收入”,一定程度上导致地方侧重于通过补贴等方式激励产能扩张,不利于全国统一大市场及产能布局优化等中长期目标。

1994-2012年间全国税收收入占GDP的比例整体上行,尤其是随着2003年开始持续完善税制,税收收入占GDP比重在2003年-2012年稳步上升,其中地方占税收收入的比例亦有所上升。

具体看,

2013年以来,随着国家加大减税力度,全国税收收入占GDP比例持续下降,其中地方占全国税收收入的比例小幅下降。

具体看,

二、

税收体制的国际比较分析

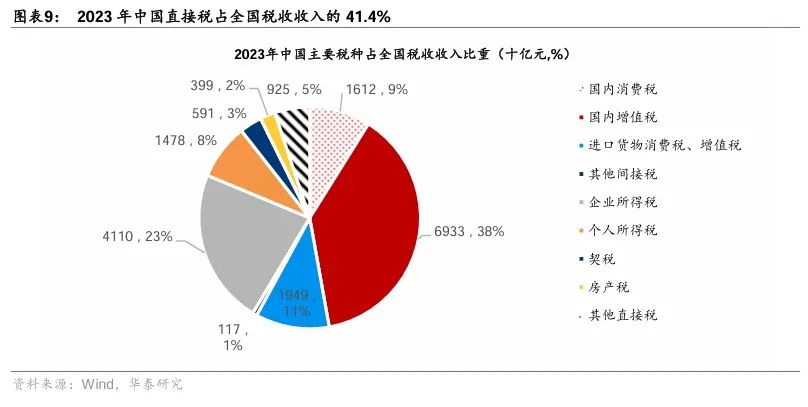

横向比较来看,中国直接税(包括企业所得税、个税等)占全国税收收入的比例偏低。

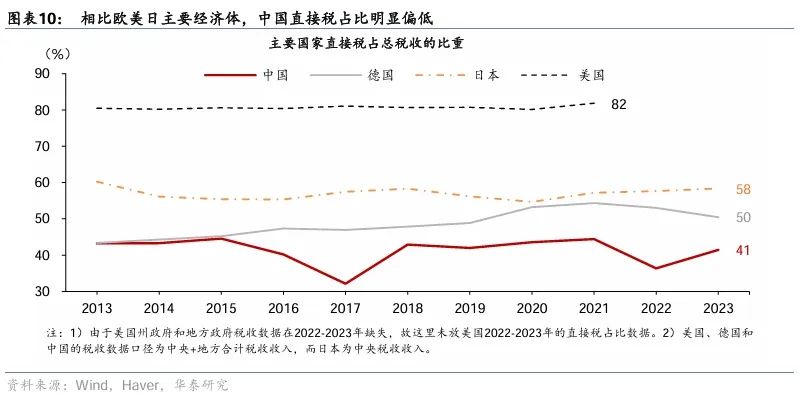

虽然中国已初步形成了流转税与所得税双主体的税制结构,且逐年来直接税占比也呈不断上升的趋势,但与欧美日主要经济体相比,中国直接税占比仍较低。我们将企业所得税、个人所得税、房产税、车船税、船舶吨税、契税、城镇土地使用税等归为直接税,2023年中国直接税占全国税收收入的比例为41.4%,明显低于美国的81.8%、日本的58.4%、以及德国的50.4%(图表9和10)。另一方面,中国侧重向企业征税,所以增值税、消费税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税等间接税占比偏高。

在直接税中,中国与居民相关的直接税占比明显偏低,而企业相关的直接税占比偏高。

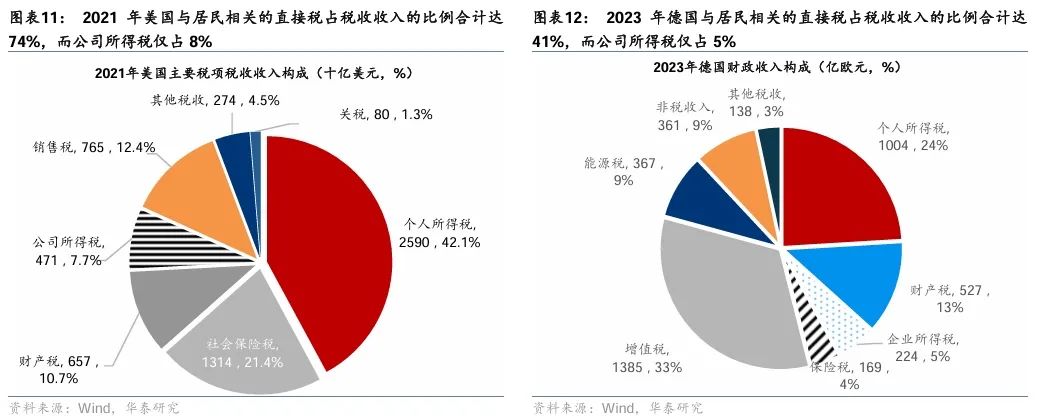

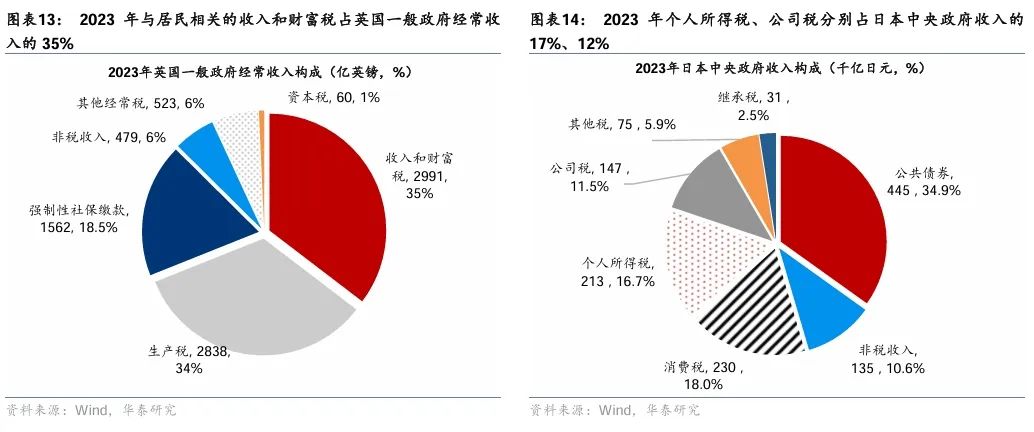

在海外主要经济体中,包括个人所得税、财产税等与居民相关的直接税占其政府税收收入的比例均高于中国,而企业所得税占比不及中国。具体看,2021年美国与居民相关的直接税个人所得税、社会保险税、财产税占美国联邦+地方政府税收收入的比例分别达42%、21%、11%,合计达74%,而公司所得税仅占8%;2023年德国与居民相关的直接税个人所得税、财产税、保险税分别占德国中央+地方政府财政收入的24%、13%、4%,合计达41%,而企业所得税仅占5%;2023年与居民相关的收入和财富税占英国一般政府经常收入的35%;2023年个人所得税、公司税分别占日本中央政府收入的17%、12%;而2023年中国与居民相关的直接税个人所得税、契税、房产税占中国中央+地方税收收入的比例分别仅为8%、3%、2%,合计仅为13%,而企业所得税占比则达23%(图表11-14)。

除了中国侧重向企业征税之外,中国与海外主要经济体在主要税种的制度方面也有较大差异,也可能导致直接税占比偏低。

此外,虽然短期条件尚不成熟,但中长期看中国需增加财产性征税、建立健全财产性税收制度。

提高直接税比重,需健全以所得税和财产税为主体的直接税体系,而目前中国尚未设立资本利得税、遗产税、房地产税等财产性税种,可以参照海外经验推进相关立法工作。

房产税是欧美国家相当重要的税收来源。

2021年,英美房产税占总税收比例约达10%。较为特殊的是德国,德国首套自住房不收房产税,只有在使用第二套及以上住房时缴纳二套住房税,二套住房税是否征收,取决于房屋使用目的和使用者收入情况。通常情况下,居民由于工作调动等原因而必须使用第二套住房,或是二套住房使用者无收入,则可免税。由此,德国的房产税占总税收比例较低,为2.8%

目前,中国的房地产税改革试点正在稳步推进中,但立法进程可能放缓。

2011年1月,上海、重庆开始试点房地产税,上海只对新购住房征税,不涉及存量住房,重庆只对独栋别墅、高档住房和多套房征税,两地税率均不高。2013年11月,十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“加快房地产税立法并适时推进改革”,此后房地产税立法被提上日程;2018年房地产税立法工作被列入五年立法规划。2021年5月,房地产税试点工作座谈会召开,为期五年的房地产税试点工作正式展开,上海采用0.4%、0.6%两档税率,仅对新购住宅征税;重庆采用0.5%、1%、1.2%三档,仅对高端住宅征税。然而,随着国内地产周期走弱,房地产税的立法进程可能放缓。

三、

新一轮税收体制改革的潜在方向

短期内,消费税和增值税可能是新一轮税收体制改革的主要看点,结合目前的宏观环境,加征个人财产性税收的时机尚不成熟。

继2023年中央经济工作会议提出要谋划新一轮财税体制改革之后,今年3月财政部公布的财政预算草案中,明确表示要“推动消费税改革,完善增值税制度”。虽然房产税立法被提上日程,但随着地产周期走弱,短期内房产税立法可能不具备推进的条件,或仍处于早期阶段。考虑到目前的宏观环境以及短期到中期的压力,遗产税和资本利得税的立法和征收可能尚待时日。由此,消费税和增值税或是短期内最可能调整的税种。

1.

消费税的潜在改革方向

消费税改革可能是健全地方税的主要发力方向。

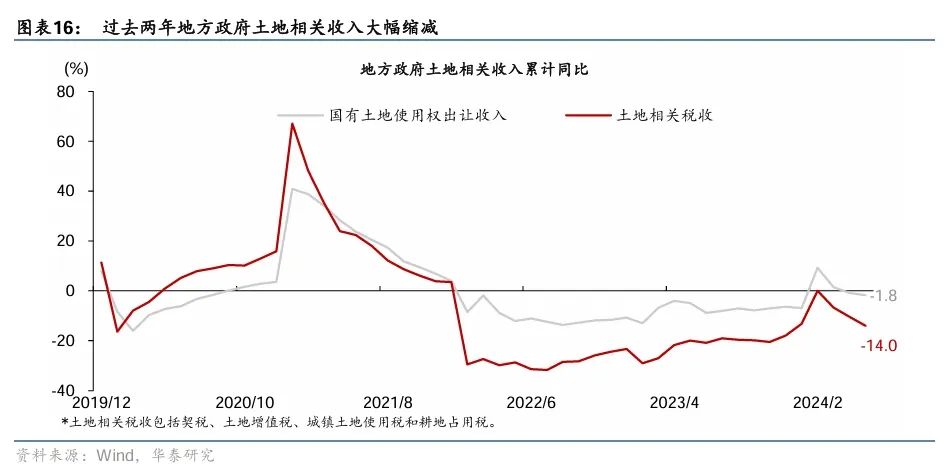

营业税曾是许多地方政府税收收入的主要来源,而营改增之后,地方税主体税种缺失的问题有所加剧。在房地产市场快速发展时期,土地相关收入、尤其是土地出让金收入成为地方政府收入的重要补充。而随着地产周期走弱,过去两年地方政府土地相关收入大幅缩减,如2023年国有土地出让收入相较2021年下降33.4%,土地相关税收收入相较2021年下降17%(图表16)。在此背景下,培育新的地方税源或是此轮财税改革的重点之一。而在前四大税种中,增值税、企业所得税和个人所得税均为央地共享税,仅消费税全部归中央,由此,目前推进消费税改革可能更多着眼于重构地方主体税种,为地方政府提供可持续的税收收入,从而在一定程度上对冲“土地财政”式微带来的地方收支压力。

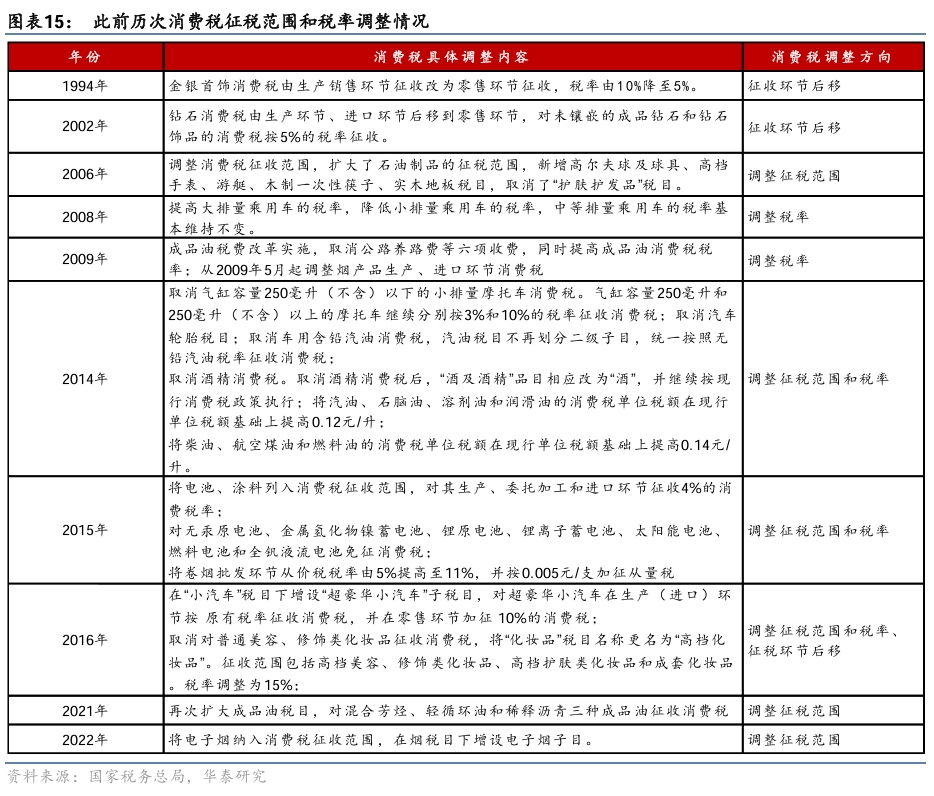

此前消费税也经历了多次调整,包括调整征税范围和税率、后移征税环节。

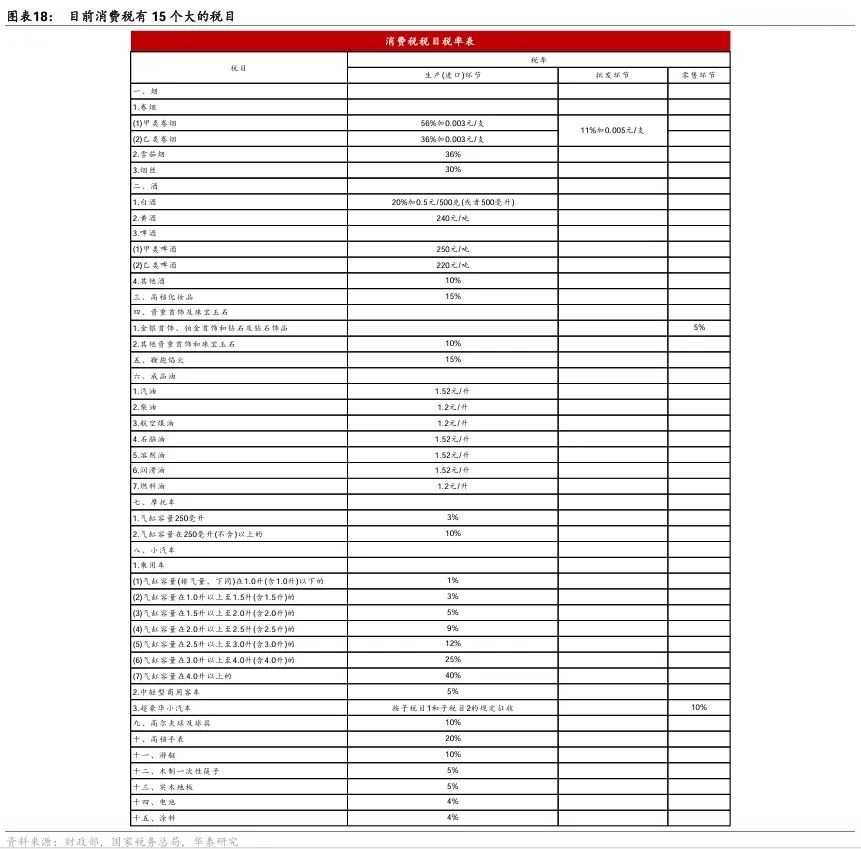

如上所述,中国消费税属于狭义消费税,仅针对特定的产品和消费行为征收,征收对象的设定主要考虑到保护环境、调节收入分配和引导合理消费。从1994年开始征收消费税以来,消费税征税范围已经历了多次调整,移入征税范围的主要是成品油、电池等高污染产品、以及高档手表、游艇等奢侈品,移出征税范围的主要是普通化妆品等已成为大众消费品的品类。同时,税率以上调为主,且主要针对成品油、卷烟等高污染和危害健康的产品。此外,金银首饰和钻石消费税分别在1994和2002年后移至零售环节征收;值得注意的是,两者在消费税后移的同时调降了消费税税率,均从10%下调至5%,从而降低征收环节变化对整体税负的影响。

消费税改革已酝酿多年,未来改革方向或已相对明确。

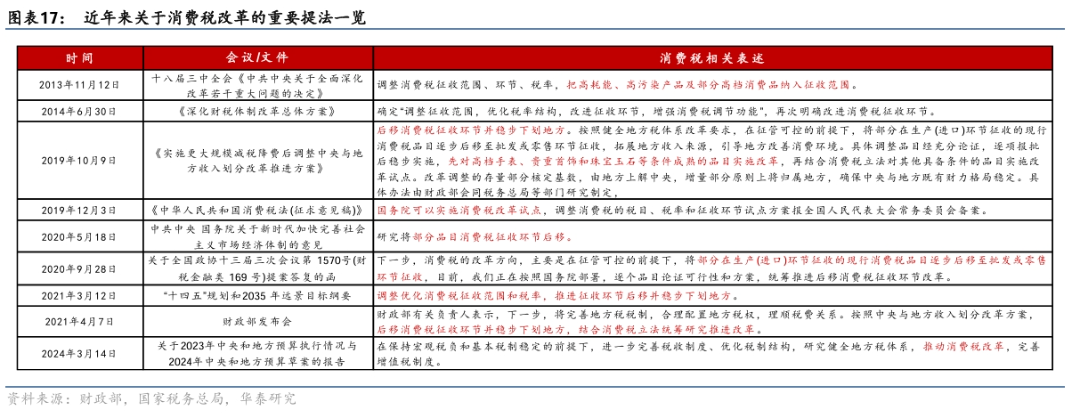

早在2013年,《关于全面深化改革若干重大问题的决定》就已提出要调整消费税征收范围、环节、税率;2019年《消费税法》征求意见稿出台,明确了国务院调整税率和税目的授权条款,为后续改革留出空间(图表17)。从近年来关于消费税改革的提法来看,未来改革或将聚焦于调整征税范围和税率、适度后移征税环节、收入逐步下移地方三个方向。

(1)消费税范围“有进有出” 、税率或继续调整

此轮消费税改革可能调入更多高污染产品、高档消费品,同时一些不再属于高档消费品的税目或将陆续移除。

2006年,消费税税目新增了高尔夫球及球具、高档手表、木制一次性筷子和实木地板;2016年,则开始对超豪华小汽车加征消费税。从这两次消费税目的调整来看,调整的税目集中在环保和高档消费品领域,其中前者主要体现对环保的日益重视,纠正消费的外部性,后者则出于增加税收的考虑,将更多高档消费品纳入消费税税目。另一方面,一些消费品随着经济的发展已不再是高档消费品,可能会被剔除出税目,例如2016年取消了对普通美容、修饰类化妆品征收消费税,同时将“消费税”税目名称更名为“高档消费品”。

税率方面,刚性消费品和高污染产品的税率可能继续调整。

过去刚性消费品和高污染产品的税率经历了多次提升,2015年卷烟批发环节税率从5%提高至11%;2009年成品油改革提高了成品油税率,2014年成品油税率再次提高。整体来看,税率调整主要聚焦于烟草和成品油,且鉴于目前中国相关产品税率多低于海外主要国家,未来税率或将进一步上升。

(2)

消费税收入逐步下划至地方

消费税收入逐步下划至地方已正在筹划推进之中。

2019年,政府发布了《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》(以下简称“调整中央与地方收入划分改革方案”),提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”,可能首先将高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革,再结合消费税立法对其他具备条件的品目实施改革。金银首饰目前在零售环节征收,烟草和汽车也已有部分在批发零售环节征收,均已具备征收环节下划到地方的条件;成品油相关的消费税收入则为“专款专用”,或不再涉及央地分成问题,如2008年《关于实施成品油价格和税费改革的通知》明确成品油相关税收收入用于航道养护和转移地方。在中央和地方对消费税的分成方面,《调整中央与地方收入划分改革方案》明确提出,“改革调整的存量部分核定基数,由地方上解中央,增量部分原则上将归属地方”,未来不排除将更大比例的消费税下划给地方的可能性。

(3)

适度后移消费税征收环节

消费税稳步下划到地方意味着有必要将消费税的征收环节由生产环节改为批发零售环节。

目前金银首饰和超豪华小汽车在零售环节征收,卷烟则在批发环节加征从价和从量税。但征税环节的调整必然要综合考虑税源的控制、征税的成本等。从征收成本和收益的角度分析,当前消费税税目中的木制一次性筷子、实木地板和涂料等消费品的批发和零售环节十分分散,不便后移征收环节,此外这些产品在消费税中的占比非常有限,后移征收环节带来的税收增幅有限;烟、酒、油、车四类消费税的主要收入来源均具备后移征收环节的基础,其中卷烟已实现在批发环节加征消费税,未来可能将更多烟类改至批发环节征收,酒类(尤其是高端白酒)也可以在批发环节征收;汽车零售环节相对易于把控,且超豪华小汽车已在零售环节加征10%的关税;随着税收基础设施的完善,成品油可能也逐步具备在零售环节征收的条件。

消费税征收环节的改变或将遵循循序渐进的原则,分行业、分步骤逐步推进。

从消费税调整的经验来看,征收环节后移或将从易于调整的小税目逐步推广至“烟酒油车”这些大税目。当前已在批发零售环节征收的有卷烟、金银首饰和超豪华小汽车,《调整中央与地方收入划分改革方案》明确高档手表、贵重首饰和珠宝玉石的消费税征收环节将后移,未来有望和金银首饰一同移至零售环节。

征税环节的调整或将伴随着税率的调整。

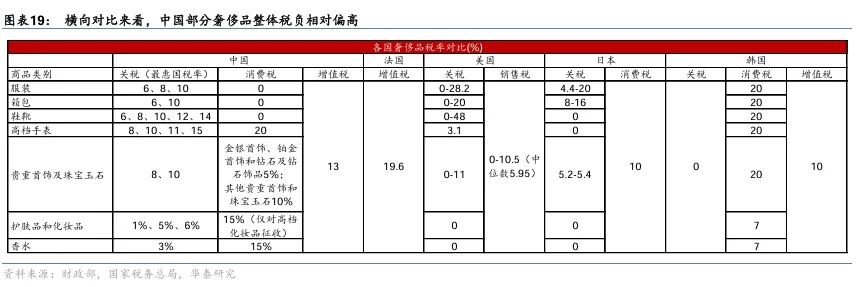

对于消费弹性较大的一些消费品而言,后移征收环节可能将导致价格上涨、需求下降,并且横向对比来看,中国部分奢侈品整体税负相对偏高(图表19)。因此后续在调整高档手表、贵重首饰和珠宝玉石的征收环节时,可能同时下调税率。1994年,金银首饰消费税纳税环节由生产改为零售环节,同时消费税税率由10%下降至5%。

2.

增值税的潜在改革方向

增值税长期以来都是中国第一大税种,新一轮财税改革中增值税改革或将同样扮演重要的角色。

相比消费税,增值税征税范围更广,涵盖各产业的上、中、下游,而消费税则集中在生产或者批发零售环节;增值税在企业流转环节征收,征收难度相对较低,而消费税征收则在辨别和计量“终端销售”方面难度较大;但消费税波动相对较小,而增值税顺周期特征显著、且减税的直接效应相对有限,增值税具有“环环征税,道道抵扣”的特点,因此一个环节的税收减免可能意味着后续环节的税收增加。

(1)继续实施增值税留抵退税

近年来中国实施了大规模留抵退税,未来存量留抵部分或将全部退还,并继续推进增量留抵

退

还

。

为了缓解企业资金压力,中国从2019年开始试行增值税期末留抵退税,主要集中在退还2019年4月以来的增量部分;2022年留抵

退税的范围和力度进一步扩大,小微企业、制造业等行业企业存量留抵税额一次性退还,2022年全年退还留底退税2.46万亿元,2021-2023年累计退还3.76万亿

元。目前增值税存量留抵部分或已基本退还,剩余存量部分和增量留抵退税有望继续推进。

(2)税率三档变两档

增值税税率或将从三档简并为两档。

中国增值税税率档次曾经过多次调整,营改增试点之前,中国增值税实施17%和13%两档税率;2011年营改增试点后,为了与原先营业税税率衔接,增值税新增了11%和6%两个税率,变为四档税率;2017年增值税税率简并,从四档变为三档,取消了13%这档税率;2018年深化增值税改革,将17%和11%两档税率均下降一个百分点分别指16%和10%;2019年将制造业等行业从16%降至13%,交通运输等行业税率从10%降至9%,即增值税实施13%、9%和6%三档税率。2019年时任财政部长刘昆在两会上提到将推进增值税税率三档变两档,此后关于增值税三档变两档的呼声较高,简并增值税税率有助于简化增值税征收、实现增值税中性税制的特征。

然而,考虑到近年来宏观税负已持续下降,增值税三档变两档可能将适时推进。

从增值税税率简化的经验来看,简化后税率持续下调,叠加近年来大规模减税降费和留抵退税(图表20),中国宏观税负持续下降,广义宏观税负从2012年的29.7%降至2023年28.3%,狭义宏观税负更是从2012年18.7%降至2023年14.4%(图表21),在此背景下,增值税三档变两档可能根据经济变化情况和财政承受能力适时稳步推进。

(3)继续增加增值税进项抵扣

进一步完善增值税抵扣链条,利息支出等有望纳入增值税进项税抵扣范围。

营改增之后,中国先后将不动产、国内旅客服务纳入抵扣范围,但目前仍有一些与生产经营相关的增值税进项未纳入抵扣范围,其中规模最大的是银行利息支出,这一定程度上增加了纳税人的借贷成本和税负压力。不过考虑到对财政收入的影响,新增抵扣进项或将适时、稳步推进。