一

我要讲述那些来自世界各地无国可归者的故事,他们的的焦虑、期翼、绝望和痛苦,都是值得记录的一份精神档案。很多来自世界各地寻求避难的人,他们的避难申请大都遭到拒绝。根据日本政府发表的数据,2016年,10901个申请者,日本政府只接受了28人。这个数字意味着,在日本,避难申请的通过率仅为0.26%。西方媒体批评日本人顽固地保守着他们世代居住的岛屿,即使人口缩减和老龄化正在威胁他们经济停滞却又提振乏力的窘境。部分国会议员提出,大概需要一千万移民,才能维持日本高度发达的资本主义经济活动。

最先愿意为我推荐拍摄对象的是森惠子。这是一位身高大概不超过1.5米的六十多岁的中国女人。三十年前,森惠子随着作为日本遗孤的婆婆,从哈尔滨来到日本,就职于一所老人介护医院。

我们相约在八尾市Ario商场的一个咖啡厅见面。她似乎理解我身在异国的焦虑,于是送我一个信封。那天下午,回家以后,我打开信封,里面装着一万日元。森惠子为我推荐的第一位拍摄对象,是位九十三岁的老太太。夏天的午后,我乘坐电车到达八尾市,然后换乘公交巴士。巴士驶过城市的郊区,穿过一片两层楼的雅致一户建中间狭窄的街道,十五分钟后停在了几栋集合住宅楼的下面。这些公寓楼全都是政府免费提供给穷人的住房。整个小区优美宁静。没有流浪猫钻出钻进的垃圾箱散发阵阵恶臭,没有光着膀子的壮汉在树荫里下棋,没有广场舞大妈的礼拜仪式那样跳动简单粗暴的舞蹈,也没有穿着睡衣睡裤的家庭妇女聚成一堆打麻将,更没有举办丧事的家属找一块空地搭起帐篷请来和尚念经或是雇佣业余歌手用震耳欲聋的扩音器歇斯底里地卡拉OK。日本的宁静就是宁静,像水洗过一样,即使在这个中国人聚集的小区。我们走进一栋住宅楼的楼洞。楼梯洁净,白色涂料粉刷过的墙壁纤尘不染。这里没有防盗大铁门,没有物业公司雇佣的保安人员,也没有人在楼梯两边的墙壁上贴满丑陋的小广告;当然,更不像五年前我在印度新德里漫步而入的那个到处都是臭烘烘垃圾堆的居民小区。一位略显肥胖的老太太探出身子。她苍老的面相显出从来不曾漂亮过的脸庞,但她的性格颇为爽朗。她的东北汉语夹杂着日语。这是一间八十平米的两居室住宅。室内整洁。从门口到客厅,老太太一瘸一拐地挪动,不时地手扶墙壁。“日本快要战败投降的时候,整个东北一片混乱。军人在撤离。我们这些被政府从日本移民到‘满洲国’去垦殖的平民,突然被遗弃了。我的妈妈带着我妹妹和我,在卡车后面掀起的尘土中一边奔跑,一边向那些卡车上的士兵呼喊,希望能把我们一起带走。”

二

日本学者小熊英二著作《活着回来的男人——一个普通日本士兵的二战及战后生命史》,藉由他那位在战败投降中幸存下来的父亲小熊谦二的日记和访谈,为我们保存了那个动乱年代的特殊背景和平民百姓的日常生活。战前的日本,因为过度劳动和营养不良,致使肺结核流行,很多人年纪轻轻就因病不治而亡。因为农村普遍贫困,青壮年劳动力要么奔赴北海道拓殖,要么挤入东京经营杂货铺和小食品店。

东京的中产阶级正在壮大。爱国教育不断强化。天皇崇拜普及小学。军需景气和物资不足造成通货膨胀。以“闇值”这个日语词所特指的黑市买卖开始出现。战争时期——思想家鹤见俊辅命名为“十五年战争”——则是店铺接连倒闭,生活必需品实行供应制,面向天皇的“宫城遥拜”,永远是日军战胜的新闻灌输,到处弥漫空洞的口号和精神主义,模仿军装的整齐划一的卡其色国民服,东京空袭,“玉碎”思想,越来越多的女人收到丈夫的骨灰盒……

苏联结束了欧洲战场上对纳粹德国的作战,遽然转入亚洲战场,展开“八月风暴行动”,并迅速攻入中国东北。驻扎在此的日本关东军猝不及防,只好计划一边撤退一边在朝鲜半岛前,进行防卫作战。为防止因通知平民撤退而导致秘密撤退计划泄漏,随军人离开的,也就只限于军人和官僚家属。为了补充关东军军力,移民中所有十八岁到四十五岁的男性,全被征召入伍,只留下妇孺老弱。

当时,日本扶持的满清末代皇帝溥仪统治的“满洲国”,约有一百五十万日本人,仅牡丹江就有六万日本人居住。

小熊谦二在日记中描述了抛弃同胞的残忍。地方人——日本军方对民间拓殖者的称谓——带着家眷挤到火车站,想要搭载火车回到日本。但是,一列列载满军人和军官家属的火车开走了,平民却留给了正在消失的“满洲国”。 作家严歌苓小说《小姨多鹤》,就以被抛弃的日本孤儿为主角

作家严歌苓小说《小姨多鹤》,就以被抛弃的日本孤儿为主角

三

老太太接着说:“没有人搭理我们。我们只好和那些被遗弃的日本平民一起,到处流浪。妈妈病逝前,为我在东北农村找了一个丈夫,姓李。那时候我不会说中国话。

“我和老李生了两个儿子一个女儿。我们在中国农村生活一直很艰辛。1985年,日本厚生劳动省制定了一套针对残留日本人的返国制度。那时候,我就想回到日本,但老李不愿意。一直到1990年,老李病逝,我才带着儿女返回日本。

“虽然有政府的补偿和救济,但我们刚到日本的生活仍然艰辛。我们住在免费的小平房里,冬天的狂风一吹,破旧的房门就敞开。

“我们一直没有适应日本的生活。有些从中国东北来的遗华日侨的孩子,加入了黑帮暴力团。我的几个子女都比较老实。长子现在鹿儿岛当工人,长女就住在这附近,和我一样,住在政府提供的免费公寓。她有病,前天下楼不小心摔折了腿。我的次子生活一直不顺。他和一个从台湾来留学的姑娘结了婚。估计那姑娘当时是想通过婚姻获得日本国籍。

“结婚不久,那姑娘就开始酗酒。她的女儿都是我一手带大的。“她和我的次子离婚后,酒喝得更凶了。有一天,她打电话给我孙女。我就和孙女去她租住的房子。房子地板上全是血。她割了自己的手腕。我和孙女清洁了地板。“过了半年,有一天,警察通知我们去河边认尸。她把自己淹死了。那么年轻,她就舍弃了一切。一想到她,我就总是失眠。最近更是睡不好。我感觉刚刚睡着,就看见老李,站在我身边。怪吓人的。”

四

“我们有啥罪啊?”老太太沉思了一会儿,接着说。“我不信神。谁见过神啊?鬼可是有的,我见过。我们家老李死了,他就变成了鬼,常来找我。去年,我女儿加入了创价学会,卖了一个佛龛,放在客厅。老李的鬼魂就不见了。可他们创价学会的人想着法子在我女儿身上弄钱。我就劝我女儿退出了创价学会。那个佛龛,也被我扔了。结果,老李的鬼魂又来了。前年吧,我们亲戚家有人去世了。那人的鬼魂就赖在家里愣是不走。大白天的,我就看得见。请了和尚念了经,还用米打了房子,那鬼就走了。在东北农村,中国人赶鬼用的是五谷。”

创价学会是脱胎于佛教日莲宗的一个新兴宗教团体,在日本的政治、经济和文艺界人脉深广,并且具有重要的影响力。日本第三大党——公明党——其主要支持者,就是创价学会。创价学会的第三任会长池田大作,既像一个社团的大佬,牢牢控制着这个等级森严、组织严密的团体,又像一个文化明星,与世界各国政要合影,并且获颁各个名牌大学的荣誉教授头衔。

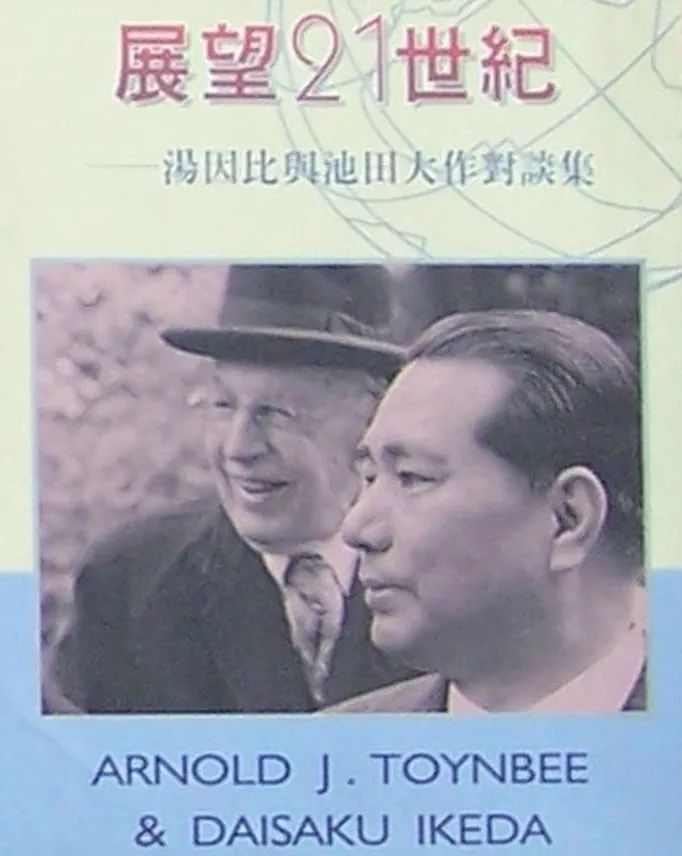

很多中国人知道池田大作,大概源于他和英国著名历史哲学家阿诺德·汤因比(Arnold Joseph Toynbee,1889-1975年)的那本访谈录《展望二十一世纪》。相比经典的《人类与大地母亲》和十卷本《历史研究》,用其孙女、《卫报》专栏作家波莉·汤因比(Polly Toynbee, 1946-)的话说,祖父与池田大作的这本访谈录“可能是他的著作中最能被人忘却的——两个人之间冗长散漫的瞎侃,从性教育聊到污染和战争。”

这本《展望二十一世纪:汤因比与池田大作对谈集》因其信息量之大,不乏读者追捧

1980年代,波莉·汤因比受到池田大作的邀请,来到日本。花束,宴会,加长型轿车,设有三十六间餐厅的豪华酒店,诚惶诚恐、鞠躬哈腰的信徒,专门配备的口译员,未经同意就被发表的来访新闻……

行将离开日本时,波莉终于明白自己被狠狠地利用了一把,就像她那年迈到几近昏聩的、天生又容易轻信别人的祖父一样。波莉看到了东方人特有的成功学。