根据克而瑞的数据,今年1~8月,销售额上千亿的房企已达8家。可以预见,到年底会有15家左右的房企进入千亿军团。

这还不算什么。据不完全统计,截止目前,已经有上百家房企宣布要在未来的三五年内冲千亿,让人觉得中国的房地产市场都不够用了。

显然,不是每一家雄心勃勃冲千亿的房企都会成功。明源君与不少准千亿房企(已经逼近千亿或准备冲千亿的房企)的中高管聊,他们多数认为,一支匹配的人才队伍尤其重要。甚至很有可能是制胜的关键。

可是,现在大家都在疯狂挖角,人才也显得很不够用。雄心勃勃的准千亿房企们,要怎样才能打造一支千亿军团?

500亿之下是量变,之上要质变

想要冲千亿,先要做好人才储备

▿

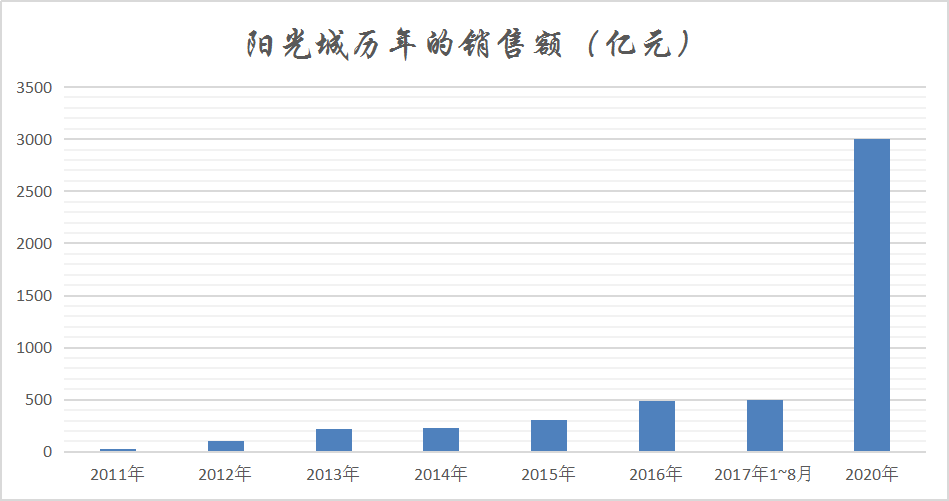

说起房企中的黑马,阳光城无疑是非常耀眼的一匹。陈凯时代的阳光城,创造了3年10倍的神话,刺激了一大票闽系房企的神经,以及随后的强势崛起。

▲来源:公开资料、明源地产研究院(注:2020年为预测值)

最近,阳光城再次备受行业瞩目是因为「双斌」的陆续加入,以及3年冲3000亿的雄心壮志。

当年,陈凯加盟阳光城的“条件”之一就是要将阳光城的总部从福州搬到上海,因为上海是人才高地。前不久,「双斌」入职阳光城后的「首秀」上,谈及阳光城掌门人林腾蛟对自己的期许,朱荣斌说,林腾蛟希望他在阳光城办一个最好的食堂,搭建一个最优秀的人才团队……

理由很简单,抢到了行业稀缺的优秀人才,就等于抢到了地和钱。之所以要办好食堂,是因为管住胃,食堂就已经不是食堂,而是老板对员工的爱和尊重!这有助于留住千辛万苦挖来的优秀人才。

这毫无疑问是冲千亿的正确姿势。包括万科在内的不少房企都经历过“500亿魔咒”,有些之后突破了,有些现在还趴着。

因为500亿之下的增长,靠量的积累和成长惯性,但500亿之上却是一个从量变到质变的过程,非简单地扩大规模就能行。

过去两年在市场上狂飙突进的准千亿房企,往大里说,无疑都源自于战略(扩张的逻辑大体类似)的成功。但战略是什么?是正确的城市布局?还是拿到了便宜的地和钱?还是兼而有之。

管理学大师彼得·德鲁克提出,战略就是通过最有效的管理,用最小的资源取得最大回报的过程。

再好的战略也需要人去执行,制定战略,组织执行的人是战略和执行的连接点,是战略成败的关键。所以,企业的“企”字,是“人在上,人不行则止”。

同样的市场环境、战略选择及定位、资源投入,团队、组织方式等不一样。最终结果却大不相同。一流的战略三流的执行,不如二流的战略一流的执行。

最典型的例子是香港的记黄埔和新世界,业务一样,市场环境一样,可是差距却很大。之前有人问过李嘉诚原因,他开玩笑说,主要是他会说英语,所以不怕外国人,请了一堆外国人给他工作,外国人的眼界超出香港人,看到的是全球的机会。其他公司格局不够,发展的局限性自然很大……

王石在其著作《道路与梦想》中曾这样阐述人才的重要性:“人才是万科的资本,这是万科核心价值观中的一句话,对优秀人才的需求不会只是我们的一日之渴,它事关公司的长远战略,百年基业。”

良好的开始是成功的一大半

30%靠培养,70%靠选拔

阳光城朱荣斌每天都在面试

▿

按照通常的解释,企业以追求利润最大化为目标。对于人才,无非是选用育留。每一项都很重要,但最重要的是选。因为,好的开始是成功的一半!

曾执掌中粮的宁高宁认为,企业经理人70%是天生,30%是培养出来的。只有一个有某些特质的人才能被培养出来。

明源君接触的准千亿房企,几乎都强调自身培养人才的重要性,但无论是直接挖角,还是从一张白纸开始培养,对人的判断和选择都是至关重要的事。

一、要坚持不懈,不断快速猎取标杆房企人才,因为留给你的时间不多了

直接从标杆房企挖人,是短平快的方式,也是准千亿房企们正在干的事,因为规模膨胀太快了,光靠自己培养,根本不够用!

2007年,万科成为千亿级企业指日可待,但管理层只管理、或见识过几十亿、几百亿的企业,当万科到达千亿级时,面临着谁来管理这家企业,谁来把握这家企业的人才管理、竞争策略、战略等问题。

对此,万科采取了走出去的策略,去寻找那些“既见过猪跑、又吃过猪肉”的人。一些在宝洁、百安居、麦肯锡等千亿企业中工作过的优秀人才陆续被挖角进入万科,这为后续万科冲刺千亿做好了人才准备。

陈凯时代的阳光城,总部搬迁到上海之后,即迅速招揽了来自华润、中海等名企的“八国联军”精英人才。选人上,阳光城大力招聘“青年近卫军”,优先选择靠近35岁左右的人——只要能力素质合适。

朱荣斌也认为,一个地产公司想要获得长远发展,无外乎人才、土地、资金这三个要素,其中,人才是最基本的要素。为此,阳光城广招各方精英。

其对媒体介绍,加入阳光城之后,他每天都在不断面试,「一口气」招聘了20个新建区域的负责人,因为阳光城计划新进入20个区域。真可谓兵马未动粮草先行!对于阳光城的人才体系,朱荣斌表示,不管今年阳光城年底业绩做多少亿,但人力资源团队,管控体系要符合一个千亿企业的标准!

另一匹黑马旭辉采取的也是“外部招聘为主,内部培养为辅”的策略。为了满足业务快速发展需要,旭辉围绕行业精英推出了“猎鹰计划”以及“摘星计划”。其中“猎鹰计划”重点针对行业的高层,解决区域总经理和集团总部高管的人才需求,“摘星计划”重点针对标杆企业4~8年的MT,解决中层管理人员的需求。

对不少房企来说,这个过程中,会出现反复的折腾。不少标杆房企的中高管就向明源君吐槽过,自己被一些雄心万丈的房企老板挖去为千亿目标奋斗,刚进去时,自己也干劲十足。可是,一段时间之后,发现还是不行。显然,这不仅让被挖者受挫,空降兵伤亡率太高了,这些公司的老板都会丧气。

但是,这几乎是一个必然要经历的过程,即空降兵和老板之间相互“洗脑”、磨合,前期的伤亡率一定很高。到后面,存活率一般会慢慢提高。所以,有这种雄心的公司和老板,要坚持不懈的挖,猎取标杆房企的合适人才,为千亿事业加砖添瓦。因为,剩下给你冲千亿的时间已经不多了。

二、高标准挑选“子弟兵”的苗子,快速培养、提拔,避免为他人做嫁衣

找到经验丰富、能力强,而且认同企业文化和价值观的人才,拿来就马上能够用,自然是最好不过的。不过,这只是最理想的状态。现实中,花了高价挖来的“空降兵”多半存活率不高。

现实中,不少快速扩张的房企,体系、制度、文化的建设是滞后的,一30强房企的总裁就告诉明源君,因为公司规模扩张太快,从万科挖过来的人,到了他们公司很不适应,觉得公司什么制度都不健全,没有办法做事……这自然呆不久。

上述这家30强房企也在快速补足短板,但需要一定时间。因此,要打造一支能征善战的队伍,还要有自己的“子弟兵”才行。

早在1999年底,万科就提出“新动力”计划,开启校园招聘,培养学生作为新生力量,以此补充万科因规模发展而出现的人才需求。2000年只招了36人,2014年313人,15年共招了1700多人,当年底留在公司的1280多名。

相比2014年末万科的总员工数40647人,新动力员工的占比只有3%,有点微不足道。可是,当时万科一线地产公司的总经理中,新动力出身的接近30%!无疑又是万科最中坚、最核心的一股力量!可见其提拔的速度很快。

刚毕业的人才,年轻、精力充沛、有冲劲,也肯吃苦,如果长期没有得到提升,很容易为他人做嫁衣。

阳光城制定了双向人才机制——除了广招精英,还通过内部的「光之子」、「光之翼」一系列人才培养计划大胆使用有能力的新人。

旭辉在人才层面也是子弟兵+行业精英模式。2012年,旭辉建立了自己的素质模型,明确人才标准,建立和完善了人才招聘、评价、盘点、发展和选拔的体系。同时,正式推出“旭日生”项目,并且坚持高标准选择人才,以培养旭辉未来的中高层后备。

坚持高标准的结果是,2013年的“旭日生”,目前已经有一批当上了部门负责人。其他房企里面,一个人从入职到成为部门负责人,一般需要五六年甚至更长的时间,但旭辉只需要四年时间,高效人才供应链有利的支撑了旭辉过去五年的快速增长,并为冲千亿,三千亿奠定了坚实基础。

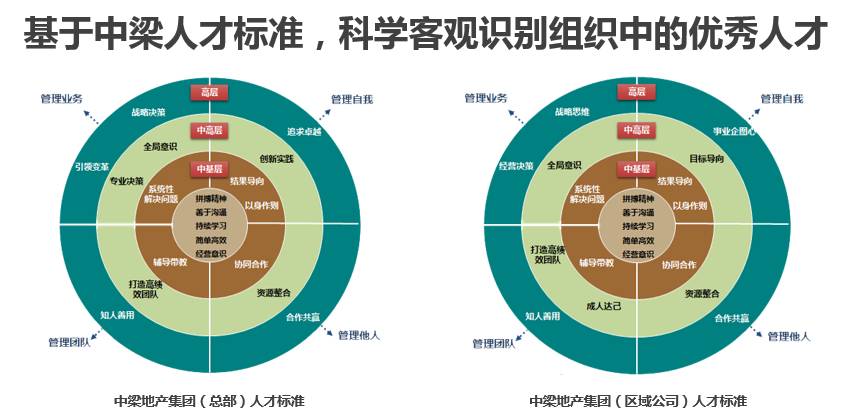

这方面,中梁地产也是一个非常典型的例子。无论是猎取行业内前30强标杆房企中层以上人才的“猎鹰计划”,还是校招“栋梁”,都有一套识别优秀的人才标准。这使得其过去3年员工数涨了接近十倍,却似乎还显得游刃有余。

▲中梁人才标准

用高激励将团队绑上战车

平衡授权和风险

让精英们既加油干又不瞎干

▿

一群能力强的人在一起,未必能成为虎狼之师。因为,一群人在一起不一定是团队,可能只是团伙,心在一起才叫团队!

那么,心怎么才能在一起呢?

谈到员工离职的原因,马云说过两条为人熟知的原因:1、心委屈了;2、钱没给到位。其实核心是心受委屈了,因为人家值2万,你给1万,心里肯定很委屈。相反,钱给得到位,一般的委屈还是可以忍受的。

快速扩张的企业里,有大量年轻的中高管,这些人有些是从内部提拔起来的,更多的是从外面高薪挖过来的——这几乎是不可避免的,组织规模快速膨胀的时候,首先要满足外部竞争性引进优秀的人才。

然而,如果内部有能力的老员工得不到重用、薪酬少,就会有问题。更甚者,工作三五年的员工,薪水还没有刚毕业的管培生多,使得老员工很受伤。

对此,旭辉采取的措施是,机制层面优先满足外部竞争性、逐步解决内部公平性,建立分层分类短中长期相结合的激励机制。分配方面充分体现高绩效,奖优罚劣,拉开差距!表现优秀的,给予高激励,迅速提拔,并且逐年加大内部提升的比例,不合格的迅速淘汰,旭辉每年的淘汰率高达8~10%!

阳光城在治理上是将「三权分立」做得极为彻底的企业。这种敢于放权的企业作风,给职业经理人提供了极大的施展空间,这也是吸引「双斌」重要因素。

授权是非常艰难的事。300或500亿之后,每个区域甚至城市公司就是一个小王国,比如中梁的区域集团目标是做成200~300亿规模的“小中梁”。如何确保“天高皇帝远”的区域公司既加油干,又不瞎搞?甚至很多部门和层级显然不行,这会造成效率低下。解决的办法就是将员工绑上战车。

有效的激励制度既能激发员工干劲,又能解决管控难的问题。2012年,碧桂园推出“成就共享”激励计划,次年,公司业绩就翻番。

碧桂园出来的朱荣斌当然深谙此道。履新阳光城之后,朱荣斌即将碧桂园的激励机制带到了阳光城,并做了本土化改造。其制定的阳光城「双赢」制度可谓升级版的碧桂园「双享」制度,在未来拿地、开发、管理和利益等的融合都做出了调整。

未来,所有新项目均将纳入「双赢」体系,现金流回正即可分钱。就是为了将公司利益和员工利益紧密捆绑在一起,实现利益共享,责任共担,提升企业发展质量——既要撸起袖子加油干,又不瞎搞蛮干。

中梁在充分授权区域和高度透明的自动核算系统基础上,形成自己独特的激励机制,提出了“事业合伙”、“费用包干”、“成就共享”、“项目跟投”和“专项激励”等多层级激励体系。

据明源君了解,不少准千亿房企近年来的薪酬调整幅度不是很大,收入更多的来自于跟投的收益。如果区域蛮干,亏的是自己的钱。这样一来,不仅本项目的人不答应,有些公司还允许跨项目跨区域跟投,如果一个团队把某个项目干亏损了,在公司都混不下去,因为你既亏了自己的钱,也亏了公司其他兄弟们的钱。

就明源君了解,大部分准备冲千亿的房企都已经或者在着手推进跟投等激励机制,但也还有部分舍不得分钱给员工,这类企业在通往千亿的道路上,摔跟头的可能性很大。

作者:明源地产研究院副主编 艾振强,ID:

arunme

。部分图片来自网络,对原作者表示感谢。

点击【阅读原文】,立即体验金地集团、鲁能、禹洲都在用的工程管理神器↓↓

↓