就像前文所言,新疆长期治理最大的难题就在于如何降低治理的成本。这不但是历代治理西域的瓶颈,也是西方大国被迫抛弃殖民地的主要原因。因此,当前对于新疆长期治理的理解,恰恰应该集中在治理的成本问题上。

要想降低新疆治理的成本,必须在现实的基础上,解读新疆的治理。

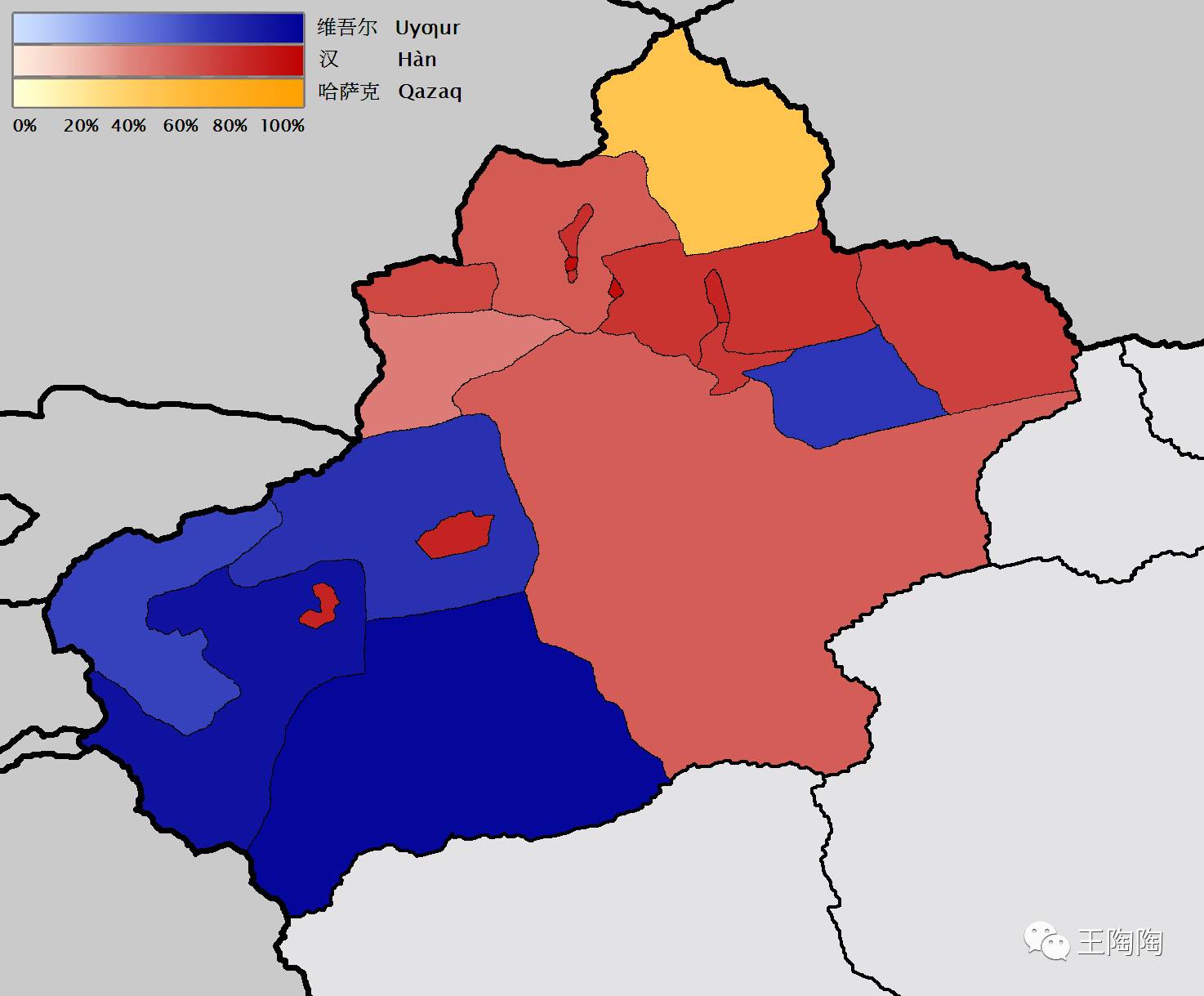

新疆人口大致分布图

新疆人口大致分布图

新疆地区的最重要的政治现实就是:族群的驳杂——该地区各个民族的世界观、道德观和习俗有着极大的差异。有的生活方式已经完全西方化,崇尚世俗成功;有的则身处浓郁的宗教氛围中,并把宗教世界观当做人生价值的根本;有的喜好现世享乐,接受了西方式的法律观念,有的则向往来世,并将某些享乐行为视为不可容忍的堕落;有的生活中百无禁忌,有的忌讳颇多;有的社会结构相当松散,以沙化个体单位存在,易于管理,有的宗教宗族组织结构极其严密,以团体共进退,地方政府亦深畏之。

在这种现实情况下,试图以同一种意识形态、同一种法律、同一种管理队伍,实现新疆地区的有效秩序,从某种程度上来看,显然是不切实际的,即便强行推行,也需要执政者付出极大的成本。

这种成本,既体现在意识形态的错位,也展现在现有管理模式难以适应社会结构带来的挑战。

一方面,从意识形态来看,对于一个虔诚的穆斯林来说,他的世界观和道德标准很大程度上基于《古兰经》,世俗道德不能完全体现他的价值观,这就意味着世俗世界很难带给他归属感(无论一个穆斯林私下是否饮酒或者祭拜偶像,这都不妨碍他的道德观将这些行为视为罪恶,考虑到世俗民众百无禁忌的行为方式,这极易造就双方潜在的文化轻蔑)。况且,世俗世界的穆斯林,大多经济境况并不令人满意,这极易驱使其将现实痛苦转化为追寻内心本能价值观的动力——宗教热忱和圣战出现的文化内因即是源于此。

对于一个虔诚的穆斯林来说,他所处世界的价值观只有与《古兰经》产生共振,他的人生才能获得安宁

对于一个虔诚的穆斯林来说,他所处世界的价值观只有与《古兰经》产生共振,他的人生才能获得安宁

穆斯林聚居区,罩袍和大胡子大量涌现的原因,就在于某些穆斯林难以适应世俗世界的竞争,试图通过自身的本能价值观来体现其存在意义——这本质上是一种个体自我存在感缺失的痛苦和对世俗法规道德的厌憎;ISIS圣战者的政治目标就在于追寻一个完全符合穆斯林价值观的理想国,即一片完全按照《古兰经》治理的土地,大量的世俗国家穆斯林之所以不远万里投奔ISIS,动力即是基于此。英国大阿訇anjem choudary认为,“穆斯林永远不可能真正认可世俗法律的合理性,只有在沙利亚法统治下才能获得真正的安宁”,他的这一认知,无论对于世俗人士如何难以理解,但在政治上是有其价值的。

因此,强行以世俗化的意识形态和法律,将截然不同的人群置于一种政治框架下,无疑将要付出巨大的代价。世俗权力在穆斯林居住区无法获得真正的道德认可,他的行政权威无法依靠当地文化中无处不在的道德本能力量,不得不借力于无穷无尽的武力威慑和财货笼络,最终形成了巨大的负担;另外,为了迁就穆斯林的习俗,对世俗人群进行不必要的额外困扰,加大其经济道德负担,也会刺激世俗者的民族主义激进情绪,并最终危及统治者自身的政治合理性。

历代帝王治理不同文化的边疆民族,有一条百代不易的事实真理:就是不变其俗,不更其律,以其习惯和本能道德管理其民,就能够极大程度地降低法律施行的阻力,并降低管制成本。这是用无数鲜血编制出来的教训,也是任何时代都适用的政治法则——可惜的是,现代精英们的傲慢和无知,使其完全忽视了这一点。

因此,从文化的角度看,新疆只有分区治理,才能在较低政治成本的条件下实现有效秩序。

“在我看来,我国在该地区(阿尔及利亚)的统治,只有当信仰天主教的欧洲族裔和信仰伊斯兰教的当地土著,实现隔离分区,以各自的习惯法进行管理,才有可能实现政治稳定。”——托克维尔《阿尔及利亚考察报告》

“伦敦的知识分子们对旁遮普(印度殖民地省份)现代化改造的冲动是危险的,他不仅仅会摧毁旁遮普,也将摧毁帝国自己。”

另一方面,单一的垂直行政体系,难以有效适应新疆地区两种完全不同的社会结构。

对于新疆地区的世俗化民族来说,随着儒家宗族文化的崩溃,其社会结构是相当松散的。这种以小家庭为单位的社会个体,对于地方小型警务机构来说,管理起来相当轻松。在这种族群社会中,政府权威的贯彻和法令的施行也就极为容易。

然而,对于新疆的穆斯林聚居区来说,其组织结构极为严密,且具有相当强悍的政治动员力。如果政府试图实现类似内地的垂直统治,那么将面临严重阻力。世俗法律和权威对于他们来说,不但缺乏天然道德合理性,在面对政府执法之时,他们也能够通过组织动员,实现对政府机构的架空或者裹挟。

普通县乡的派出所,只有寥寥数名警务人员;地方乡镇政府,也只有不足百名的编制,面对当地随时可以通过宗教抱团成千上万的穆斯林民众,根本就不可能具备执法和管理能力,也无法建立政府的有效权威。这种政治现实,实际上使得“垂直政府”沦为某种程度上的“无政府”,秩序恶化也就理所当然了。

在这种情况下,要想保证垂直政府的权威,就必须派遣军事力量下乡,或者通过物资馈赠笼络人心,但这种成本是惊人的,在当前的财政困境下,其执行和效果也不可能持久。而南疆地区的恐怖频发和大量人口举家偷渡,竟然能够无数次地瞒过当地政府,显然也表明了其政治上的无力。

还要注意的是,在穆斯林和世俗人群的混居区,由于穆斯林的动员力,使得政府对其执法成本极其高昂(任何政府都无法为了一起纠纷去承受一场暴乱),导致穆斯林相比世俗族群成为事实上的法律豁免者。在这种情况下,就像水往底处流一般,不法分子必然会借机逞凶,这极易加剧民族矛盾和隔阂,甚至危及对政府的认同,进一步推高政府的政治成本。

从政府有效管理的角度来看,实现宗教分区治理是极有必要的。

清朝政府对新疆民政事务的治理成本是极低的,根据不同地区的特点采用不同的方式。在维吾尔族聚居的南疆等地由各级伯克自行治理;但伯克的任免报请朝廷决定。在蒙古、哈萨克等游牧民族地区和哈密、吐鲁番两地实行扎萨克制度,任用世袭的王公、贝勒、贝子等贵族管理游牧部落和各部民政事务;在汉族比较集中的乌鲁木齐、昌吉、奇台、巴里坤地区则按内地的建制设镇迪道,下设府、厅、州、县,实行郡县制统治。

因此,新疆要想在低成本下实现长治久安,就应该努力实现分区治理。不过,如同任何改革一样,必须仔细权衡其中的具体情况,针对不同县市做出不同安排。

毕竟,新疆的长治久安,在人口结构形势不变的情况下,永远任重道远。

(我为何反对单纯依靠外来移民改变人口结构,因为新疆的自然环境,根本无法容纳过多的人口。单纯的激进措施虽然听起来很爽,但必将加剧动荡,任何改革,都必须首先考虑稳定秩序。后面将不断就此进行累述)

下一章:《现代分治的权谋》