昨天,刚刚体又重出江湖了,可内容却很长。

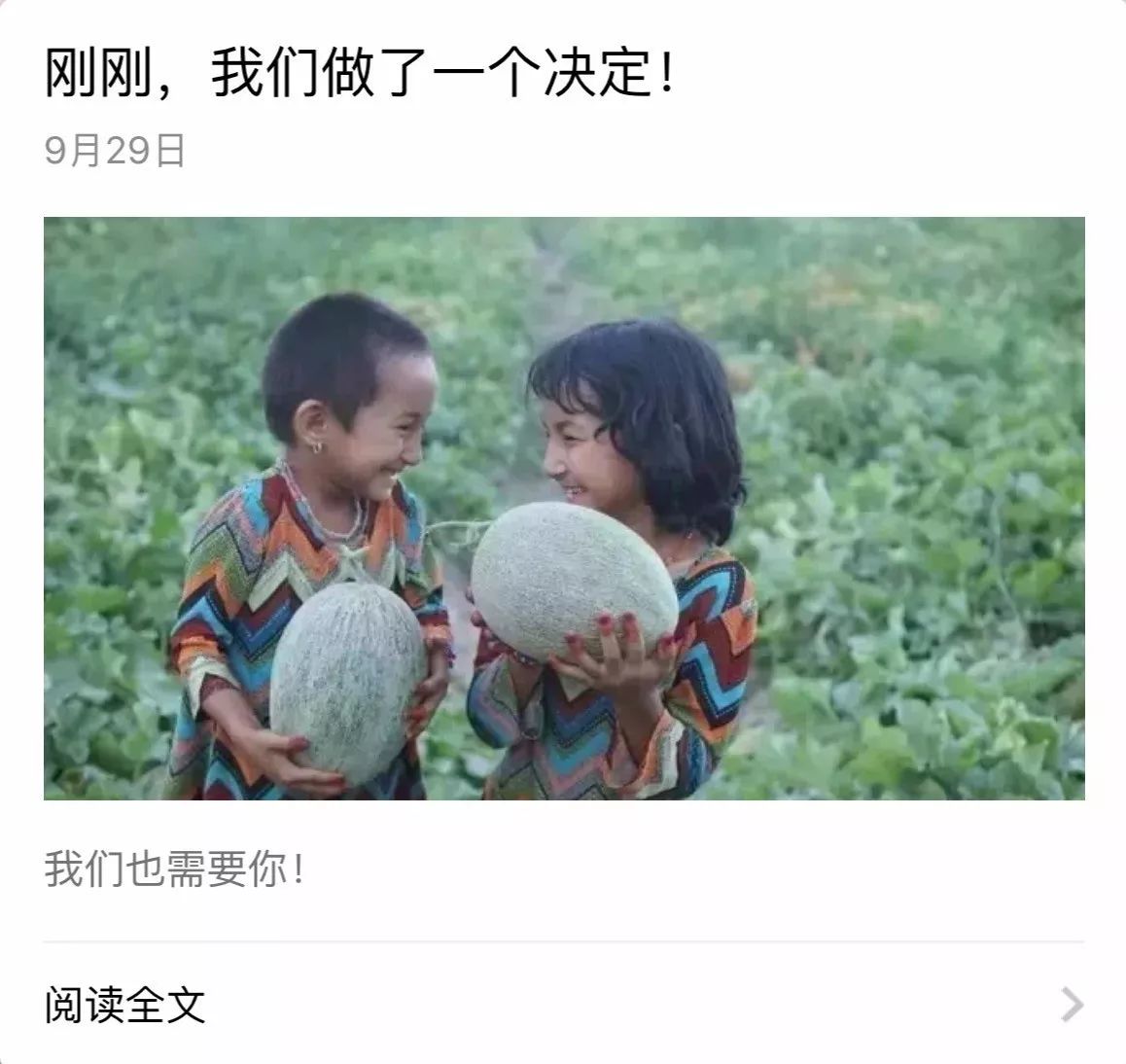

9月29日一早,新华社微信推送了一篇文章《刚刚,我们做了一个决定》,吃瓜群众纷纷围观。这次,标题依旧很短,摘要也够简洁,署名阵容还是很强大,主旨却只有四个字——精准扶贫。

文章推送15分钟后,阅读量就达到10万加。据最新数据,该文章阅读量近100万次,点赞1万次,留言3800余条。在朋友圈引发刷屏之效,网友反响热烈。很多人说,这条“广告”打得理直气壮,打得温暖人心,看完想哭。

据了解,这也是全国第一个在微信平台中发起精准扶贫的活动。新华社微信为什么动用了刚刚体和这么长的篇幅,讲了精准扶贫,又突如其来地宣布做了一个决定?我们特地采访了新华社微信团队,一探究竟。

Q:一看到刚刚两个字,很多网友表示虎躯一震,标题越短事越大,这次是什么大事?

A:

首先我们要声明一件事,刚刚体既是新华社的,也是大家的,不管什么标题,能传播好内容就是好标题,也欢迎大家广泛使用,不断创新。

有关这次推送,我们其实只围绕四个字在做——精准扶贫。就像文章里说的,很多人在各种场合各种媒介上都听说过精准扶贫,但可能一些人不知道自己能能做什么。用一句来说就是:这篇文章讲清楚了。

我们是全国第一家在微信平台中发起精准扶贫活动的微信公众号。我们用了一星期的时间,走访了新疆巴楚县和喀什地区的阿瓦提乡,这些地方虽然是国家连片特困地区,但特色农产品很丰富。受制于交通、语言、物流等方面,很多当地的特色农产品只增产,不增收。真的是酒香也怕巷子深。

我们想帮一帮农民,让他们的劳动与付出,真正与市场对接,换得相应的收入。我们不想再让他们含着泪水看着瓜烂掉,不想再让满树的红枣掉在地上无人问津。这也是我们作为一个媒体人的责任和担当。

Q:到底什么是精准扶贫?这次在微信发起的精准扶贫,跟以往的扶贫有什么不同?

A:

2013年11月,习近平总书记在湖南湘西考察时首次提出了精准扶贫,后来又在多种场合进一步阐述并丰富了这一概念的内涵。

精准扶贫是粗放扶贫的对称,是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。一句话,就是谁贫困就扶持谁。

跟以往简单的捐钱捐物式的扶贫不同,我们更想是授之以渔,让农民有尊严地脱贫,用自己的劳动果实获取收入。我们与当地政府、电商平台、援疆干部联合宣传当地特色农产品,打通销售渠道,物流等产业配套,建立订单化、契约化的农业生产模式,摆脱以往不了解市场需求,盲目的种植。

Q:网友能在这其中做些什么呢?会不会有陌生感?

A:

一定要清楚,我们不是只介绍产品,我们发起这个活动的一个主要目的,就是让大家认识到,精准扶贫其实离大家并不远,我们每一个人都能加入其中。

如果大家喜欢某个特色农产品,就可以动手买一些。不过一定要注意,我们不赚取一分钱的利益,也不鼓励大家多买,只是想通过这种方式,唤起大家对精准扶贫的关注,也关注更多需要帮助的人。

有数据显示,2017年,仅在新疆巴楚县尚有55个贫困村、2.4万贫困人口。我们最大的愿望,就是帮助更多的像巴楚县这样的国家连片贫困地区。让每一个心中有爱的人,都能为精准扶贫贡献一份力量!

Q:文章中讲的两个故事很感人,还有什么让人印象深刻的细节吗?

我们在当地走访时,有很多细节让人感慨、感动。

在巴楚县,当地的沙壤土质、220天的无霜期和昼夜温差大等特点,非常适宜巴楚留香瓜的生长。这种瓜口感清脆,有一种特别的奶油香味。以前,在丰收之后,由于销路不畅,农民只能把瓜放进地窖里保存。等来年取出来的时候,瓜已经烂了一半。听了让人很是心痛。

在阿瓦提乡,有一片枣林养育了那里世世代代的农民。在最困难的时候,五棵枣树就可以养活一家人。同时,这片枣林也是当地孩子玩乐的天堂,在里面荡秋千,踢足球。守护好这片枣林,不仅是守护生活的希望,也是守护孩子们的未来。

Q:这个活动会继续做下去吗?

目前,新华社微信的粉丝数量已经突破1200万,我们在继续做好报道,进行品牌推广的同时,也希望借助微信平台多做一些有责任、有担当的公益性活动。

对于这次微信发起精准扶贫的成果,我们将持续跟进做后续报道,争取让这种“互联网+精准扶贫”的模式可复制、可推广,在全国范围内产生更大的影响力,真正助力精准扶贫,让更多的网友,用实际行动,参与到这项伟大而又艰巨的事业。

也欢迎大家提供更多的创意,让我们共同把新媒体做好,关注新华社微信,就是在关注这个精彩的世界。