▲计划经济时代的苏联女工(左),市场经济下自由选择的求职者们(右)

真正的剥削来自强制

而非自由市场

最近,“996”成为大众媒体关注的焦点。

所谓“996”就是朝九晚九,每周上班六天,部分公司甚至没有补贴的工作制。

早在刘强东、马云等企业家发声之前,就有公司因公开倡导“996”,遭到员工集体抗议的消息。

随着争论的愈演愈烈,劳资博弈问题竟变成了关于“阶级矛盾”的大讨论,许多人用“周扒皮”“杨白劳”等故事来类比,这不仅无助于矛盾化解,反而会回到五六十年前的历史叙事中。

华人经济学家杨小凯,

在《发展经济学》第七章中,分析了“雇员与雇主关系”的底层逻辑。限于篇幅,本文删减了原文中大量的数理分析和论证过程。(了解杨小凯及其思想,请阅读九卷本

《杨小凯学术文库》。

)

『

自由市场下

雇主与雇员不是剥削关系

』

人类社会一直在为雇主和雇员之间,存在的不对称关系是否公平这一问题所困扰,大部分的讨论都流于情绪,却没有看到这一问题的本质——它是企业制度的基本要素,而企业制度又是基于分工的一种交易结构。

所以,它必须同时满足三个条件:

1.雇主和雇员之间,存在“剩余控制权”或“权威的不对称分布”。

简单的讲,雇员必须做雇主要求他做的事。

在雇员有辞职的自由和服从其他一些劳动合约条款的前提下,雇主对雇员的劳动有最终使用权。

2.雇主和雇员之间的合约,只设定雇员能从雇主哪里拿多少,从不设定雇主应该得多少。

雇主著有剩余收益得索取权——即企业所得减去工资和其他开支,以及给政府缴纳税收后得净余额。

3.企业必须要完成这样一个过程:

即雇主必须将雇员的劳动成果,转换成能在市场上出售的东西。

即不仅要组织生产,还要再次售卖。

这是企业制度和简单出卖劳动或服务的合作关系最大的不同。

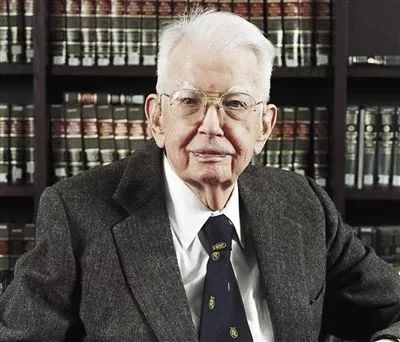

▲经济学家科斯,关于企业性质的研究与杨小凯不谋而合

(点击图片,进一步了解二人思想

)

比如,保姆向雇主提供服务后,服务就结束了,雇主不需要,也不可能转卖给第三方。

但如果是一个专门向社会提供保姆服务的中介公司,那就是企业制度了。

『雇主与雇员关系的本质:

分工协作,而非强制

』

在一个有自由企业制度的社会中,雇员有辞职的自由,也可以利用保护自由结社的法律制度来维护自己权益,当然,也可以利用自由资本市场从雇员变成新的雇主,

等等。

因此,在自由市场制度下,雇主和雇员之间的不对称关系,不同于主人与奴仆的关系,也不等同于封建主与农奴之间的关系。

这种不对称关系,不是基于垄断或者强制的剥削关系,而是基于不同分工的合作关系。

尽管如此,很多人仍然关注下面一些问题:

为什么雇员必须做他被命令去做的事,而不是他喜欢的事?

为什么雇员被要求在工作时间之外还要增加劳动时间?

(编者注:

即加班,比如,最近被讨论最多的“996工作制”)

为什么雇员没有雇主拥有的,对企业剩余的收益权?

他们对这类问题的回答,至少部分的导致1917年的俄国革命——以保护劳动者权益为旗帜,采取暴力手段消灭了私营企业制度,将经济活动的主体,从企业家手中收归政府,30年后同样的冲突在中国爆发,并影响至今。

▲苏联计划经济时代宣传画

(

点击图片,了解苏联崩溃的真正原因

)

这些革命,改变了20世纪大部分时间里亿万人的命运。

而其思想源头,在于对社会发展与企业制度,以及劳动者权益与企业家精神之间关系完全错误的认识。

『真正的剥削来自强制

』

直观上讲,当一个人有了赚钱的念头后,有两种方法来做生意:

第一种.将他的思想直接卖给市场,这就为其他人偷窃企业家思想和拒绝付钱提供了可能。

第二种.将这种想法当成商业秘密,同时雇人来实现这种想法。

这样他的想法就可以通过企业剩余收益的方式得到报偿。

如果想法确实很好,企业就会赚钱,如果想法不好,企业就会破产。

剩余收益,是对雇主想法(被常常解读为企业家才能和企业家精神)的一种准确定价。

运用这一理论,不难理解企业制度在经济发展中扮演的角色。