恙虫病是一种急性发热性疾病,因感染东方恙虫(Orientis tsutsugamushi)引起。主要病理改变为内皮细胞破坏和血管周围白细胞浸润引起的局灶性或弥散性血管炎。恙虫病的确诊主要靠病人的接触史、临床特征和血清学检查。最常见的表现为局部或全身性淋巴结肿大。在肺部,表现为间质性肺炎、间质性水肿和血管炎引起的出血。在腹部表现为脾大、门静脉周围水肿、胆囊壁增厚和淋巴结肿大。恙虫病的病情轻重程度不一,但几乎所有病例均累及中枢神经系统,引起脑膜脑炎。熟悉恙虫病的各种影像学表现,有助于对疑似患者进行早期诊断,并且尽早进行治疗,从而减少发病率。

引 言

恙虫病是一种急性发热性疾病,因感染东方恙虫引起。,主要表现为局部或弥散性血管炎和血管周围炎,主要累及肺、心脏、肝、脾和中枢神经系统。恙虫病主要流行于亚洲,每年大约有10,000新增病例,并且有1,000,000人面临患此病的危险。据报道,从亚洲旅游回乡的人群中,有越来越多的人感染了恙虫病。

恙虫病临床表现较缓和,有自限的倾向,几天后能自愈。有些病例病情严重,持续时间长,可引起死亡。恙虫病的诊断主要依赖于接触史、临床表现和血清学检查。其影像学表现无特异性。但是,熟悉其影像学表现,尤其是CT表现,有助于临床作出正确诊断。

本文回顾性复习了恙虫病的流行病学、临床表现、病理和影像学表现特点。最重要的是,作者总结了恙虫病的CT增强表现。

流行病学和临床表现

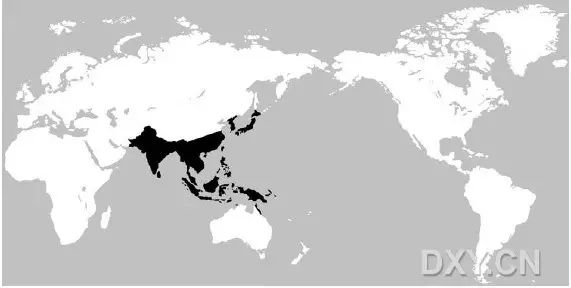

恙虫病广泛地流行于东亚和西太平洋地区(图1)。病原体为东方恙虫,是一种专性的细胞内菌。“恙虫”一词来源于两个日语单词“tsutsuga”和“mushi”,分别表示“小而危险的东西”和“生物”。这种微生物原来叫做“恙虫热立克次体”,但自从发现其基因组成和细胞结构与立克次体不同之后,又重新命名为“东方恙虫”。

图1.恙虫病流行地区分布图

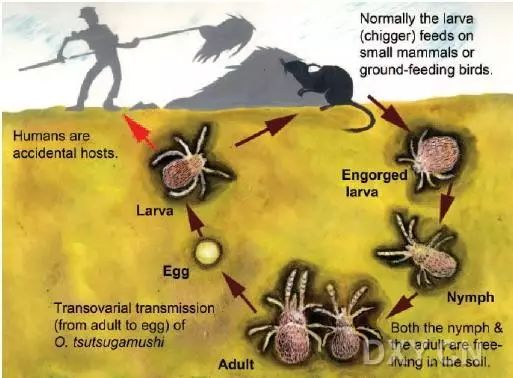

沙螨的蚴虫叮咬人的皮肤后,便可使人感染恙虫病。若人进入沙螨的活动场所,如树木丛和草地,则容易患上恙虫病。沙螨的一生分为卵、蚴虫、蛹和成虫四个阶段(图2)。蚴虫只吸一次脊椎动物的体液。吸食血液后,蚴虫依次进化成蛹和成虫。蛹和成虫生活在泥土里。一般情况下,蚴虫叮咬小的哺乳动物和小鸟。人类偶尔也会被感染,但未见有人与人之间传播的报道。恙虫病流行周期取决于沙螨的活动行为,因此受温度和湿度的影响。在热带地区,恙虫病在各个季节均可流行;但在温带地区,如朝鲜,其流行常有季节性,流行高峰在十月和十一月。

沙螨的蚴虫叮咬人的皮肤后,便可使人感染恙虫病。若人进入沙螨的活动场所,如树木丛和草地,则容易患上恙虫病。沙螨的一生分为卵、蚴虫、蛹和成虫四个阶段(图2)。蚴虫只吸一次脊椎动物的体液。吸食血液后,蚴虫依次进化成蛹和成虫。蛹和成虫生活在泥土里。一般情况下,蚴虫叮咬小的哺乳动物和小鸟。人类偶尔也会被感染,但未见有人与人之间传播的报道。恙虫病流行周期取决于沙螨的活动行为,因此受温度和湿度的影响。在热带地区,恙虫病在各个季节均可流行;但在温带地区,如朝鲜,其流行常有季节性,流行高峰在十月和十一月。

经过6~21天(通常为10~12天)的潜伏期后,临床上开始出现发热、头痛、肌痛、咳嗽和胃肠道症状。症状轻重不一,取决于宿主的易感性和感染菌群的毒性。

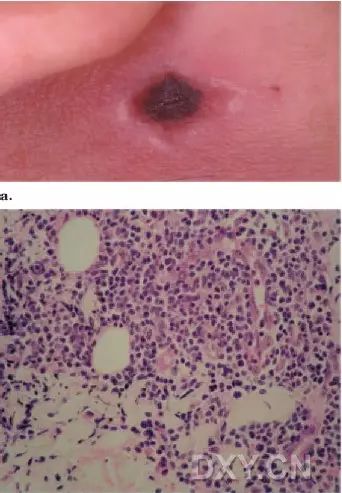

临床的典型表现为叮咬部位出现焦痂,局部淋巴结肿大和斑丘疹。发热5~8天后,躯干可出现斑疹或斑丘疹,渐渐向胳膊和腿部延伸。叮咬处或焦痂区的肿大淋巴结可有触痛。叮咬处的焦痂是重要的诊断依据(图3),常发生于皮肤皱褶或被压迫的部位,如腹股沟区、颈部、腰部等。焦痂常见于白种人和东亚人,而南亚等皮肤较黑的人不常出现。焦痂一开始为小丘疹,逐渐扩大,并见中央坏死,最后形成一个黑痂,周围可见红色的晕圈,看起来就像烟头灼烧过一样,其周围的皮肤发红。体检可见淋巴结肿大和脾大。有一小部分病人在发病的第二周可出现震颤、谵妄、紧张或颈项强直。若病人有恙虫接触史,并见焦痂、皮疹和全身性或局部淋巴结肿大,应该考虑到恙虫病的诊断,同时需与立克次体病、地中海热、登革热、斑疹等疾病相鉴别。

临床的典型表现为叮咬部位出现焦痂,局部淋巴结肿大和斑丘疹。发热5~8天后,躯干可出现斑疹或斑丘疹,渐渐向胳膊和腿部延伸。叮咬处或焦痂区的肿大淋巴结可有触痛。叮咬处的焦痂是重要的诊断依据(图3),常发生于皮肤皱褶或被压迫的部位,如腹股沟区、颈部、腰部等。焦痂常见于白种人和东亚人,而南亚等皮肤较黑的人不常出现。焦痂一开始为小丘疹,逐渐扩大,并见中央坏死,最后形成一个黑痂,周围可见红色的晕圈,看起来就像烟头灼烧过一样,其周围的皮肤发红。体检可见淋巴结肿大和脾大。有一小部分病人在发病的第二周可出现震颤、谵妄、紧张或颈项强直。若病人有恙虫接触史,并见焦痂、皮疹和全身性或局部淋巴结肿大,应该考虑到恙虫病的诊断,同时需与立克次体病、地中海热、登革热、斑疹等疾病相鉴别。

常规实验室检查无诊断价值。但恙虫病病人常可有天门冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶等的升高。

用外斐凝集反应或间接免疫荧光法检测血清抗体滴度,若明显升高,则可诊断为恙虫病。免疫荧光法检测时,抗体滴度为1:400以上,或上升至1:200以上,则可诊断为阳性。依靠血清学结果作诊断有不利之处,因为在疾病的最初4~5天,抗体滴度常常较低。对流行地区高危人群进行血清学筛查发现,东方恙虫抗体阳性率高达77%。Kawamura等报道,大部分抗体阳性患者只是感染了无毒力的东方恙虫。免疫过氧化酶实验或PCR可有效地诊断急性东方恙虫感染。

口服或静脉注射四环素和氯霉素可有效地治疗恙虫病,大多数病人在用药24小时内退热。目前尚无恙虫病疫苗,因此,最主要地预防措施为避免恙虫叮咬。

图3. 纤沙螨螨虫叮咬后引起焦痂。图a示表皮溃疡,覆盖黑色的痂,周围环绕红色晕圈。图b为高倍镜下所见(HE染色,×400),示皮肤血管炎,血管周围淋巴细胞和巨核细胞浸润。

病理和影像学表现

肺部改变

关于恙虫病的肺部改变报道较多。尸检发现,几乎所有的恙虫病患者均有间质性肺炎。病理上主要表现为间质性肺炎,可合并血管炎。镜下所见:小叶间隔和肺泡壁内的血管充血,周围见单核细胞浸润;其内的非血管组织也出现水肿,并见单核细胞浸润。

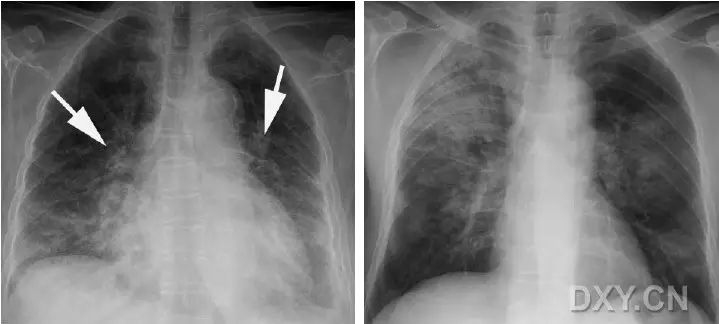

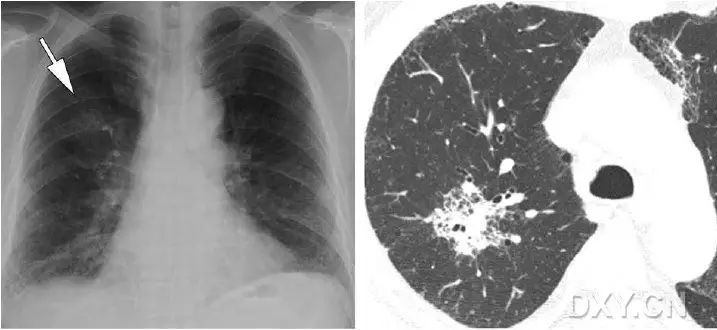

有59%~72%的恙虫病病人可有肺部表现,主要表现为双肺弥漫的网状结节影,肺门淋巴结肿大和小叶间隔线(图4,5)。很少情况下可有肺实变,主要见于双肺下野。

图4,5.恙虫病胸部平片表现。图4为75岁女性恙虫病病人的初诊胸片,可见间隔线、磨玻璃影、支气管“套袖征”(箭)、肺血管再分布、心胸比例增大和双侧胸腔积液。治疗4天后平片复查(未显示),磨玻璃影范围减小。图5为66岁男性病人的初诊胸片,双肺内可见多发小结节、网状影和斑片状影。治疗5月后复查(未显示),胸片显示正常。

另外可见双侧或单侧肺门增大和胸腔积液,分别见于25%~27%、12%~43%的病人。

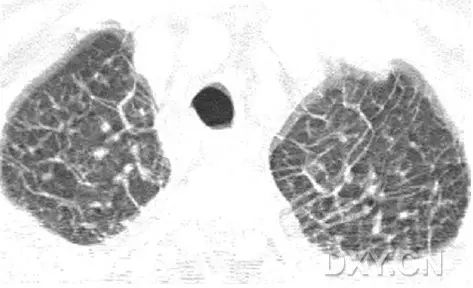

HRCT上也可见到双肺异常,主要位于肺下部。主要表现为小叶间隔增厚、磨玻璃阴影和小叶中心性结节(图6-8)。另外还可见肺实变及较大结节。恙虫病的CT表现反映了细胞浸润、水肿、血管炎或心源性间质性肺水肿所引起的出血。

心脏的改变主要表现为心影增大,肺血管增粗。

2000年8月~2005年9月期间,我院共收治106例恙虫病病人,其中11例进行了CT增强扫描。男8例,女3例,年龄49~78岁,平均年龄67岁。所使用机器为4排螺旋CT。CT表现见表1。

表1 11例恙虫病病人的CT表现

CT表现 例数

磨玻璃影 10(91)

纵隔淋巴结肿大 10(91)

小叶间隔增厚 9(82)

腋窝淋巴结肿大 8(73)

胸腔积液 6(55)

肺门淋巴结肿大 5(45)

间质增厚 4(36)

实变 4(36)

小叶中心性结节 3(27)

注:括号里的数字为百分数

图6.男,68岁,曾诊断为间质性肺炎。图a为初诊胸片,示右肺上叶斑片状影(箭),双肺下部网格状、磨玻璃影,提示未间质性肺炎。图b为轴位薄层CT图像(准直厚度1mm),右肺上叶见磨玻璃影。2周及17个月后复查(未显示)病变消失。

图7. 女,70岁,轴位薄层(准直厚度1mm)CT示小叶间隔增厚。

图8. 女,67岁。薄层CT(准直厚度1mm)示左肺(图a)和右肺(图b)内小叶中心型结节(图b,箭),双下肺小叶间隔增厚。

图7. 女,70岁,轴位薄层(准直厚度1mm)CT示小叶间隔增厚。

图8. 女,67岁。薄层CT(准直厚度1mm)示左肺(图a)和右肺(图b)内小叶中心型结节(图b,箭),双下肺小叶间隔增厚。

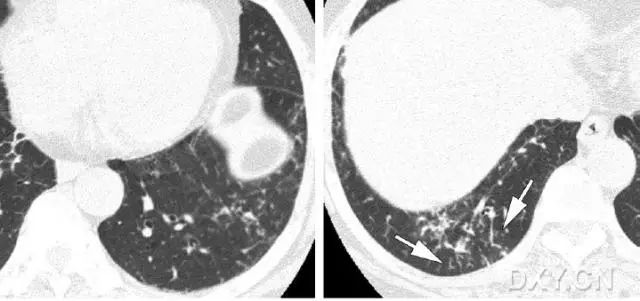

薄层CT上,恙虫病常表现为磨玻璃影、小叶间隔增厚,还可表现为小叶中心性结节、间质增厚,这与文献报道相一致(表1)。6/11(55%)的病人可有胸腔积液。胸部CT增强扫描图像上,大部分病例可见纵隔或腋窝淋巴结肿大,一个或多个,短径大于10mm。10/11(91%)的病人可见纵隔淋巴结肿大,8/11(73%)的病人可见腋窝淋巴结肿大(图9),肺门淋巴结肿大也较常见(5/11,45%)。肿大淋巴结内很少有坏死。这些表现与尸检报道相一致。据我们所知,目前还未见恙虫病CT增强表现的报道。需有更多的研究来证实这些初次发现。

图9. 女,76岁。轴位CT增强扫描,纵隔窗。图b为a下方层面。双侧肺门增大,纵隔(图a,箭)和腋窝(图,箭头)淋巴结肿大,双侧胸腔积液。

恙虫病可伴有急性呼吸窘迫综合征(图10),是一种非常罕见但很严重的并发症。年龄大、血小板减少、早期肺炎(出现呼吸窘迫前2天,胸片上出现浸润征象)均是急性呼吸窘迫综合征的诱发因素。经过适当治疗,病人可痊愈而无后遗症。引起病人死亡的主要原因是延误了诊断。

图10. 女,47岁。恙虫病引起的急性呼吸窘迫综合征表现。图a为初诊前后位胸片,右肺及左肺下部弥漫型磨玻璃影,双侧少量胸腔积液。图b为6天后胸部平片,双肺广泛实变,提示急性呼吸窘迫综合征。

心脏改变

尸检发现80%的恙虫病病人可见心肌病变。心内膜和心包内可见细胞浸润,心肌内血管炎和血管周围炎引起细胞浸润、出血和间质水肿。心肌或心包感染引起的心脏增大,常为可逆性(图11)。

图11. 女,47岁。初诊胸片示心胸比例增大,治疗15天后胸片复查,心影变小。

腹部盆腔表现

恙虫病很少累及腹部。据我们所知,目前尚无关于恙虫病腹部CT表现的报道。

我们回顾性复习了19例恙虫病病人的腹部和盆腔CT资料。男7例,女12例,年龄35~77岁,,平均年龄62岁,所有病人均在症状出现1周后进行CT检查。阅片时我们注重观察脾脏、肝脏、淋巴结、胆囊和胃肠道有无异常。恙虫病的腹部和盆腔CT表现见表2。从表2可以看出,恙虫病在腹部最主要的表现是脾大,另可见脾梗塞和腹水。

表2. 19例恙虫病病人的腹部盆腔CT表现

CT表现 病例数

脾大 15(79)

门脉周围低密度区 9(47)

肝脏不均匀强化 9(47)

胆囊壁增厚 9(47)

淋巴结肿大* 9(47)

脾梗塞 3(16)

腹水 2(11)

注:括号里的数字为百分数

* 淋巴结肿大标准为短径大于10mm。

据尸检报道,恙虫病累及肝脏在病理上主要表现为肝充血、门脉周围炎症和peripheral坏死。肝脏充血可能由心肌炎所致的心衰和/或门脉周围炎症引起。

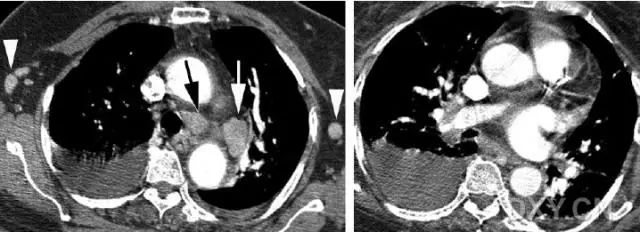

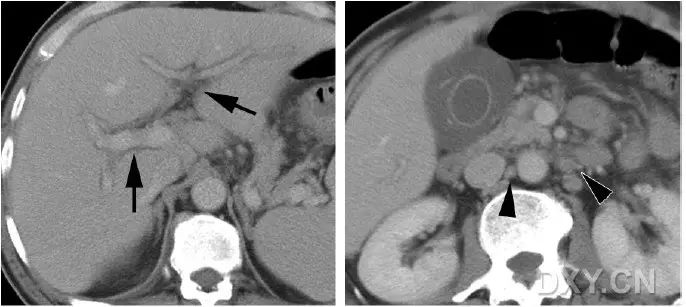

本组19例恙虫病病人中,有9例(47%)可见门脉周围低密度区,同时伴有心肌炎和门脉周围淋巴水肿(图12)。

图12. 男,58岁。腹痛、发热。CT增强扫描示肝门周围低密度影(图a,箭)、胆囊周围水肿、门腔淋巴结和主动脉旁淋巴结增大(图b,箭头)。

CT增强扫描(9例,47%)可见肝实质轻度不均匀增强(图13)。

图13. 男,50岁。图b为a下方层面。CT增强扫描动脉期示肝实质内呈轻度不均匀强化,脾大。

据报道,肝脏早期不均匀增强可见于许多疾病,如肝硬化、布-查氏综合征、肝充血、急性胆管炎、急性胆囊炎和脓肿。恙虫病在CT动态增强扫描时,肝脏实质呈不均匀增强,这与其他肝病的强化类型相类似。恙虫病病人常发生肝充血和门脉周围炎症,可引起肝静脉血流的堵塞,以及门脉受压、胆管周围静脉丛扩张。这一系列血液动力学的改变,可导致肝动脉血流增加,因此在增强的早期可呈现不均匀强化。

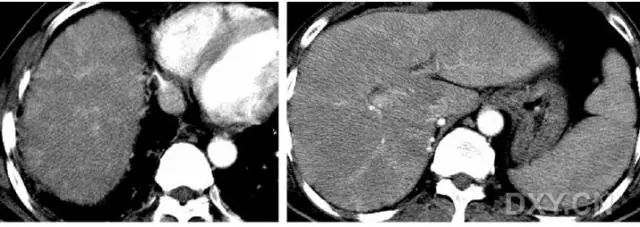

恙虫病病人的胆囊壁增厚可能因为急性血管炎和血管周围炎引起,与肝脏等其他受累器官相类似。19例病人中有9例(47%)进行了CT增强扫描或B超检查,可见胆囊壁增厚超过3mm(图14)。恙虫病引起的胆囊壁增厚可能与急性胆囊炎引起的胆囊壁增厚相混淆,但前者为浆膜下水肿,胆囊张力不高,有助于二者的鉴别。

图14. 男,52岁。图a为超声纵切面图,示胆囊壁增厚,胆囊扩张。图b为横切面图,为图a正规治疗2周后复查,示胆囊壁增厚程度减轻。