-

作者:

咔嚓

-

来源:

蓝血研究

-

咔嚓院长私人微信:

lanxueziben

-

蓝血研究文章,如需转载请通过向公众号后台申请

一

最近,有华为员工吐槽,说自己电脑里已存了6000多套胶片。有人算了一笔帐,每份胶片的人工成本高达6万元(也有人说不贵!)。恭喜这位哥们,你不小心拥有了3.6 亿的资产。

更有好事者算出这么一个数据:

假设华为公司有8万人每年需要写12份胶片,每份需要花费30小时,每份参与人数(含评审)8人,人均年薪60万,华为一年则花在胶片上的费用是

20亿

(看到这数字,差点从小板凳上摔下来!)。

(20亿嘞!我找谁要去?)

难怪有员工戏称华为公司为“华为胶片公司”。华为内部已经没有人能说清楚,为什么把PPT称为胶片。那种曾经用于投影的透明塑料片早已落入历史的尘埃,但取而代之的PPT在华为大行其道,只不过——仍然称之为“胶片”。

在华为,哪些工作需要写胶片呢?周报、双周报、月报、月度汇报、临时汇报、重点工作进展、各种述职,当然还有客户文档。

写给谁看,说给谁听呢? 随便列吧,PDT、SPDT、BMT、IPMT、HRC、ESC、SDC、FC、ESC,甚至董事会、轮值CEO,直至任老板。

“你们部门的主业是什么?”“写胶片(

微软笑了!

)。”甚至,夸张到一个10人的团队,一年从头到尾经常有4个人在负责写胶片。

胶片(PPT)只不过是一个工具,好处显而易见,比如:写胶片是一个整理思路、深入思考、归纳总结的过程;图文并茂,直观易懂;便于汇报人汇报,也利于参会人理解……

这么好的工具,当然是人见人爱花见花开了。

但这些年,华为从上到上开始为胶片所累,一方面出文件要求减少胶片,比如:《

聚焦价值创造,减少会议,减少胶片

(2012.7)》、《

关于减少会议、减少胶片汇报的决议

(2012.11)》、《

华为公司改进作风的八条要求

(2013.11)》(提高会议效率,能不开的会议尽量不开,少开会、开短会、讲短话,能够口头汇报清楚,就不要用胶片);

另一方面,写起胶片来,丝毫不怠慢,字斟句酌,力求完美,轰轰烈烈,甚至不惜为此大动干戈……

说大动干戈一点也不为过,有员工吐槽过这样的事:“因为部长要给一级领导汇报,为了这个汇报胶片,我们一个多月啥事也没干,写了20多个版本。多次去机房调研,还飞机出差几次外地,测试机房实际掉包堵塞等数据。……在改动过程中,领导不会直接赤裸裸地说,你该修饰哪个数据,而是通过表达不满,牵引我们去做假,引导我们去美化。不幸的是,当我们最终定稿时,大领导换人,不用汇报了。”

为什么大家如此看重胶片?简单一点说,事关相关人员的利益和前途。

为什么胶片那么多呢?因为会议多。

为什么会议多呢?因为领导多。

就这样,胶片由一个简单的会议工具,逐步演化为既形而上学,又众生百态的荒唐剧。

问题是,荒唐剧大家都觉得很可笑(微软除外),但为什么这胶片就象穿上了红舞鞋,停不下来了呢?

二

1、“拧麻花”的组织结构

华为的组织机构是随技术和产品创新而变的矩阵结构,虽然具有一定的稳定性,但其更大的特点是要求灵活。华为每3个月就会发生一次大的技术创新,所以组织阵形经常要变一变,内部称之为“拧麻花”。

“麻花”的两个主维度,一个是销售体系,另一个是研发体系,这既是两大组织体系,也是两大利润责任体系。由于华为不是采用事业部的封闭运作方式,两者没有一一对应关系,因此,各经营单位是基于客户、产品和区域三个纬度构建的,既不是简单地按产品划分,也不是简单地按区域或客户划分,但它又同时需要兼顾,从端到端的角度来看,同时打通这两个维度的难度相对较大,又因为利润的核算等敏感问题,给管理控制和激励机制提出了很高的要求。这无形中会增加很多的沟通成本。

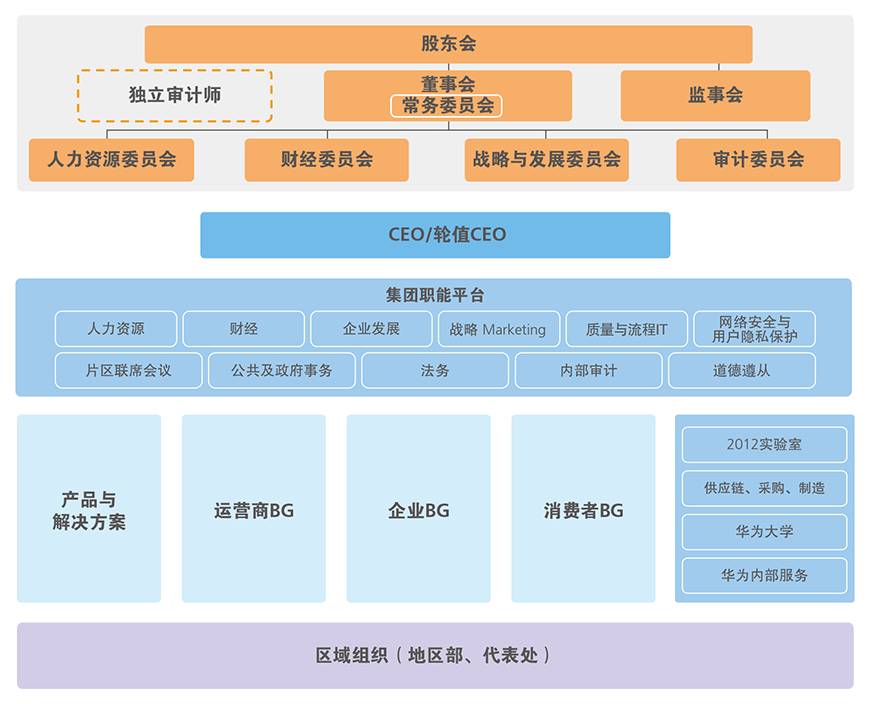

从组织的“金字塔”结构来看,从股东会到董事会(还下设四大委员会),到轮值CEO,再到集团的职能平台,职能平台又包括:人力资源、财经、企业发展、战略Marketing、质量与流程IT、公共及政府事务、法务、审计、道德遵从等等诸多部门;根据产品和市场特性又设有运营商BG、企业BG、消费者BG;另外还有很多支撑模块,如2012实验室、供应链、华为大学等。

在金字塔底部的是全球各类区域组织,当然又分地区部、代表处等很多层级。

(华为治理及组织结构)

这无疑是一个结构相对稳固的官僚体系。这种体系的最大特点是:官多。

当然,官僚组织其实具有“技术上的优越性”,即自上而下的下达和执行命令是非常高效率的。但反过来自下而上做决策或传递信息就很难了,因为下级没办法管控上级。即便信息传递上去,也基于信息筛选和简化机制,以及各层人员的理解水平,最终也会大幅度失真。华为“马电事件”,在马来西亚电信CEO给华为董事长孙亚芳写信之前,问题已经充分暴露,相关各层组织的人员也有密集做沟通,讨论解决方案,但由于是自下而上,加之复杂的矩阵关系,最终陷入无人决策、无人负责的境地,但沟通邮件和分析胶片却一直在你来我往。

华为目前的组织体系,谁能一口气说清楚分布在全球有多少机构,包括多少子公司、多少分公司、多少合作机构?因为对外公布的数据不统一,咔嚓曾经咨询过一个问题:华为现在究竟有多少个研究所?多少个创新中心?这个问题好象并不复杂,但没有一个人能给出肯定答复。

华为这些年正在借用美军“军政(资源平台)+军令(作战平台)”的组织运作方式,以及用“班长的战争”来减少金字塔的层级,但华为产品大多是面向运营商和企业市场的解决方案,决策难度和风险系数都很大,还暂时做不到完全授权“听得见炮声的人”来“呼唤炮火”,何况职能和平台部门也并不甘愿放弃自己的权力。没有权力的职位怎么找存在感啊!

2、“不踩别人脚”的聚焦战略

华为的新年献词,2012年是“聚焦战略,简化管理,提高效益”,2013年是“力出一孔,利出一孔”,华为信奉“针尖战略”,不在非战略机会点上消耗战略竞争力。所有的资源,所有的人,都被推入到火箭的拉法尔喷管,但是,在这喷管里,每个人要面临怎样的挤压呢?又如何保证自己不被挤没了呢?

华为同时在突进战略的“无人区”,希望以此来提高产品的议价权,改善商业生态环境,踩不到别人的脚。但是,华为的产品已从原来的单核架构调整为多核架构,原来的单核业务都是在运营商网络这一个体系下,后来陆续分出了企业业务、终端业务、能源业务、芯片业务,甚至还有互联网业务(互联网BG,运行一年被砍掉)。一些业务中间经历过独立与不独立运作的交替变化,如:消费者业务在母体运作七八年后才分离出来,独立品牌运作,但目前很多国家的终端销售又并不独立(销售规模低于5亿美元的国家);而企业业务独立出来2年后又回归母体。这其中的变化,市场布局、管理流程、IT体系,适应起来都是需要时间的。

战略和业务一动,都得全身动,这需要消耗掉多少内部资源!在这当中,胶片又算得了什么呢!

3、“妥协灰度”的企业文化

华为的执行力是很强大的,这跟文化有很大关系。“以奋斗者为本”、“胜而举杯相庆,败则拼死相救”,大军向前,铁流滚滚,不行的人很容易被拿下,在华为,有“双负下课”的说法(即利润和现金流都为负)。其实,不行的人担心被拿下,行的人同样担心被拿下,所以,每个人都希望象变色龙那样披上一层保护色,胶片并是变色魔方。

“妥协”、“灰度”,则提供了另一种可能,灰度就是审时度势,因势利导,对业务和客户的判断是如此,对自己生存法则的判断也是如此。一旦发现灰度、妥协更游刃有余时,二分法就见鬼去吧,只要能保护自己,有什么不能投降的。

价值呈现,不知道算不算一种文化?如果算的话,这可是胶片命题的主题思想。

4、“从创业到执业”的管理者

华为创业初期,任老板都在站台吆喝,你敢在屋檐下躲雨吗?!任正非的危机意识造就了今天一个伟大的华为,但随着华为站上全球之巅,很多华为人的创业心态快速散失,在享受鲜花和掌声的同时,多了一份傲慢,多了一份怠惰。

曾经蓝血研究的一篇文章被转入华为内部平台,任正非做了这么一个按语:

要相信真实的自己别听社会评价找心灵安慰。想听好话的干部,迟早会听到华为的丧钟的。

随着企业的发展,管理干部从创业者,变成了执业者,执一份业而已。并且组织机构在膨胀,人员分工在细化,管理干部离业务越来越远,相反,会议却越来越多,自己一方面听着别人的汇报,一方面想着自己如何汇报。

“你写个胶片,咱们过一下。”这似乎成了管理者很重要、使用频率奇高的一个工作方法。

管理者当然还是有权力的,但此时的权力只不过依附于职位,而非个人。但这个职位的权力还是好用的,不管写胶片用多少人力用多少时间,不管是花费6万,还是花费60万,并不需要自己去背负这种压力和成本。相反,做好了胶片,说不定自己就升官发财了呢。

当然,胶片虽然不是自己亲自撰写,但还是要保证胶片的高质量。有某主管就这么分享过他的胶片经验,他说:

“我要求下属写材料通常是:1)不能让我先给意见,你们要先写;2)写完了先给周边主管沟通沟通,没问题了再找我;3)找我不能单独沟通,开个会,拉上相关主管一起评审;4)看了后觉得思路完全不对,重新改;5)再次评审时通常不会让下属直接通过,会让下属再仔细确认是否都是最新的数据;6)下属说好了,我会再告诉他,还可以再优化下,具体哪里有问题我也说不上来;7)要到汇报日了,我才会放过下属。”

而下属呢,写胶片无疑是巴结领导的最好方法,这比送礼风险小多了,礼物买得不好上级还不一定收呢。因此,尽管有人嘴上会抱怨几句,但还是屁颠屁颠忙活去了。“我们都爱PPT,咿—呀—咿—呀—哟……”

你以为任正非不知道这么回事嘛!早在2011年初的市场大会上,任正非就说:

“要让基层部门把精力聚焦在工作上,聚焦在客户上,要减少不必要的为领导做胶片,为机关填表格。我们公司做胶片,像疯子一样,从上到下忙着做胶片,活也不干。为什么?领导要来了。胶片要多姿多彩,从而领导喜欢你就升官了。”

老板一语点破!

任老板还说:“这样下去我们的战斗力要削弱的。我们要清理那些特别会迎合上级,善于美化部分下级的人,免除他们的行政管理职务,让去做他能力所及的事去。当下属给你送礼的时候,其实你已清楚谁是黄鼠狼,要谨防你家的鸡。”

可是,我们家没有鸡!

三

打个比方说吧。胶片,其实就象一串糖葫芦,靓丽又可口。

糖葫芦的制作方法是:

挑选新鲜饱满、大小均匀的山楂,用竹签串起来;将串好的山楂贴着熬好的糖浆泛起的泡沫上轻轻转动,裹上薄薄一层,如果糖裹得太厚,吃下去一口咬不着果,就不好了。成功的糖葫芦,出锅后外面的裹糖会迅速冷却,咬起来是咯嘣脆,完全不粘牙的。因此,熬糖最为关键,火候不到容易发粘,火候太大吃起来发苦,熬稀了挂不住,稠了蘸不起来。也不能贪图方便把糖葫芦扔锅里,不然果子就酥了。

山楂,就是业务亮点、价值呈现。里面的果核,就是困难,就是硬骨头,不能没有,且要藏得恰如其分。没有的话,体现不出你的价值,藏得过浅或过多的话,又会让人感觉你在邀功叫屈。

裹糖,就是修饰、美化、打磨,评审,再精益求精。这个度很难把握,所以也最花时间。这过程,最需要发扬工匠精神!

而竹签呢,一条绳上的蚂蚱,大家的利益来自一个窝里,谁也别跑,还得腰杆挺直了。一竹横贯千秋过,再塑冰身惹梦驰!

四

本文并不是在批判华为的战略、组织、文化和管理 ,但再好的战略再好的管理,其背后都隐藏着某种人性的弱点,胶片,就是人性的弱点在秋雨拍窗。

在华为,除了老板做思想宣导,公司发文,发布胶片模板,还强制规定PPT必须在多少页以内,甚至在《华为公司改进作风八条》规定:“反对文山会海,反对繁文缛节。学会复杂问题简单化,六百字以内说清一个重大问题。“

可是,胶片,仍然不死不僵!

理论上,企业所有的人都应该关注业务、关注客户、关注管理的本质,但人性的小心思,喜欢走捷径,喜欢安逸,喜欢浮华和虚荣,当把业务做好不如把业务说好,把客户服务好不如把领导侍候好(有人说领导即客户),把工作价值挖掘好不如PPT修饰得好的时候,心中仅存的那点人性光辉也瞬间熄灭了。

胶片,由于承载了每个人的小心思,一直是受欢迎的“糖葫芦”!

管理最终会落到人性的泥潭里,“万法归一”,但“一”归何处呢?

如何抑制人性的弱点发扬人性的光辉,每个企业都得自己去找答案,华为也是如此。