摘 要:

甘草在中药复方中应用广泛,能够解毒、调和诸药,被称为药中“国老”。甘草活性成分在现代临床中也可与各种化学药物或天然产物单体联合用药。甘草及其活性成分的配伍用药作用机制可能与其改变药物的溶解度或体内代谢过程等生物药剂学特性有关。综合国内外相关研究表明,甘草酸在甘草体外增溶方面起主要作用;药物跨膜转运能力的改变也多与甘草酸及其苷元甘草次酸有关;而甘草黄酮类成分则在影响药物的体内代谢方面发挥了重要作用。

甘草为豆科植物甘草

Glycyrrhiza uralensis

Fisch.

、胀果甘草

G. inflata

Bat.

或光果甘草

G. glabra

L.

的干燥根和根茎,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药等功效。其味甘性平,药性缓和,常作为“使药”在方中与各类寒热补泻药物同用,以协调寒热,平调升降,缓和药物烈性,减轻不良反应,并改善组方的疗效。南朝梁代陶弘景《本草经集注》言甘草“解百药毒,为九土之精,安和七十二种石,一千二百种草”,且将其“和诸药”的作用比喻为药中“国老”;明代李时珍《本草纲目》也认为,甘草“协和群品,有元老之功”,是“药中之良相”。这种解百药毒、调和诸药的作用,使甘草成为中药方剂中最常见的药物之一,甚至产生了“十方九草”的说法。据统计,《伤寒论》

111

首内服方

剂中,有

70

首都使用了甘草,比例高达六成;《金匮要略》

205

首方中,也有超四成使用了甘草

[1]

。这催生了诸如甘草

-

芍

药、桔梗

-

甘草、人参

-

甘草、茯苓

-

甘草等经典药对

[2]

。

除中药间的配伍外,临床上也有将甘草活性成分与化学药物联用的报道

[3-4]

。现代研究表明,甘草与药物的相互作用和配伍机制主要体现在

2

个方面,一方面与其活性成分的药理作用有关,如甘草酸通过肾上腺素能

β

2

受体抗哮喘的作用可与沙丁胺醇协同

[5]

;另一方面则与生物药剂学特性有关,如联用甘草可改变芍药苷

[6]

、桔梗皂苷

[7]

、瑞香素

[8]

、辛伐他汀

[9]

等中药活性成分或化学药物的生物利用度。本文根据配伍甘草及其活性成分后药物溶解度、跨膜转运和肝脏代谢等发生的变化,从生物药剂学视角为甘草“调和诸药”的作用机制提供科学依据。

1

甘草活性成分的体内代谢过程

1.1

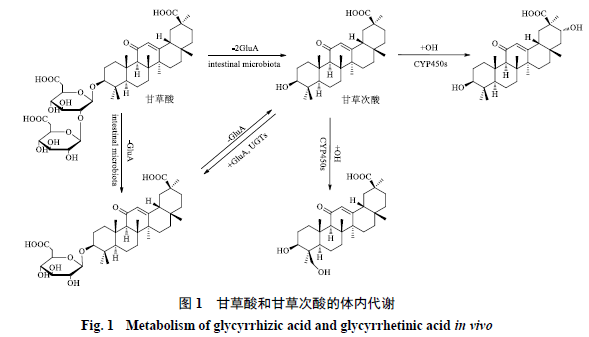

三萜类成分

三萜皂苷是甘草中最主要的活性部位,甘草酸是其代表。甘草酸又名甘草皂苷,在植物体内主要以盐的形式存在,被称为甘草甜素。研究表明,甘草酸的口服生物利用度仅

4.0%

,主要经肠道微生物水解直接或分步脱去两分子葡萄糖醛酸(

glucuronic acid

,

GluA

)生成皂苷元甘草次酸后被吸收

[10]

。甘草次酸进入血液后在肝脏细胞色素

P450

同工酶(

cytochromeP450 isoenzyme

,

CYP450s

)、

UDP- GluA

转移酶(

UDP-glucuronyl transferases

,

UGTs

)等代谢酶的作用下发生羟化(

+

OH

)或

GluA

化(

+

GluA

),生成相应的代谢产物

[10-11]

。甘草酸和甘草次酸的体内代谢过程见图

1

。

1.2

黄酮类成分

甘草苷和异甘草苷是甘草中最常见的黄酮苷类成分。甘草苷可经消化道微生物作用,脱葡萄糖(

glucose

,

Glc

)为苷元甘草素后被吸收入血

[12]

,后者则被肝脏

CYP450s

、

UGTs

羟化或

GluA

化生成相应的代谢产物

[13-14]

。异甘草苷的体内过程与之类似

[14]

,甘草苷和甘草素的体内代谢途径见图

2

。

甘草查尔酮

A

是胀果甘草中一种特有的黄酮类成分,近年国内外也对其活性及体内代谢过程展开了研究,发现其被吸收入血后

2

个酚羟基位点可能分别发生

GluA

化,推测与

UGTs

的作用有关

[15]

。

2

甘草及其活性成分的增溶作用

近年来,随着中药超分子化学理论的提出和发展,中药水煎液各成分分子间的非共价键相互作用日益受到关注,煎液中一些具有特殊结构的成分分子,可能通过络合、包合等作用,以自组装等形式与其他成分分子形成超分子复合物,影响后者在煎液中的溶解性能

[16]

。陶叶琴等

[17]

基于超分子“印迹模板”理论研究了甘草的增溶特征,发现甘草对升麻葛根汤等

7

种中药复方汤剂有增溶作用,提示了从增溶角度认识甘草配伍用药作用机制的可能性。目前,对于甘草增溶作用的机制研究主要集中于其三萜皂苷类化学成分甘草酸的超分子自组装特性。

甘草酸分子由疏水的三萜烯和亲水的糖链

2

部分组成,具有两亲性,可通过疏水相互作用自组装形成非共价复合物

[18]

。有报道称,当甘草酸的浓度在

0.01

~

1 mmol/L

时,溶液中可以观察到甘草酸的二聚体复合物;而当浓度大于

1 mmol/L

时,则能形成大的胶束样聚集体

[19]

。低浓度条件下生成的甘草酸二聚体可将疏水分子结合于其环面内,形成“主

-

客复合物”以增加后者的溶解度;且这种复合物结构与环糊精的刚性固定结构相比,更利于与相对分子质量过大或过小的疏水分子结合

[20]

。而甘草酸胶束样聚集体则一般在高浓度条件下形成,且在中低

pH

值条件下稳定性高

[19]

,

Matsuoka

等

[21]

也利用小角度

X

射线散射法印证了这一点,

pH

值为

5

或

6

时甘草酸的临界胶束浓度分别为

2.9

、

5.3 mmol/L

,而

pH

值大于

7

时则无法得到确切的临界胶束浓度。这种由两亲性分子在水中形成的胶束被认为具有亲水性的外壳和亲脂性的内核,可用于负载疏水性药物

[22]

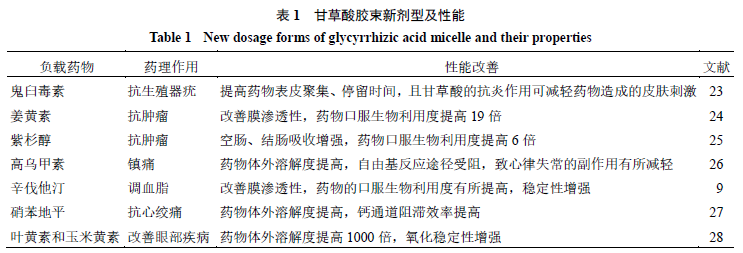

。已有许多研究利用甘草酸的这种超分子自组装行为,开发出新型递药系统,提高疏水药物溶解性能的同时,也能利用甘草酸的药理特性发挥一些作用

[21-27]

。甘草酸胶束新剂型及性能见表

1

。

甘草酸的超分子自组装特性可解释其对一些疏水性中药活性成分或化学药的增溶机制,并借此开发一些新型递药系统,但尚无法诠释甘草在复方煎液中的增溶机制。原因如下:(

1

)甘草酸在复方煎液中的浓度有限,是否能形成二聚体或更大的聚集

体需要进一步证实;(

2

)甘草中并非只有甘草酸具有超分子自组装特性,报道称甘草蛋白也有此作用

[29]

;

(

3

)复方煎液中成分分子的非共价结合方式很多,中药超分子复合物的形成方式也并不限于包合,甘草活性成分在复方煎液中与其他药物成分的作用方式可能是多样化的,需深入探究。

3

甘草及其活性成分在跨膜转运方面的作用

跨膜转运影响药物的吸收、分布等体内过程。外排转运体的表达和活性、膜渗透性的强弱和细胞间紧密连接的状态是影响药物跨膜转运的重要因素。许多学者认为甘草及其活性成分可能通过作用于这些环节,改变中药组分或化学药物的跨膜转运能力,以改变药物的吸收和体内分布,从而发挥调和诸药的作用。

3.1

对外排转运体的作用

外排转运体是一类将物质从细胞内泵出细胞外的蛋白质,包括

P-

糖蛋白(

P-gp

)、多药耐药相关蛋白(

multidrugresistance-associated protein

,

MRP

)、乳腺癌耐药蛋白(

breastcancer resistant protein

,

BCRP

)等。它们可保护细胞免受一些外源性物质的侵害,但同时也导致药物的吸收不良或耐药性。一些中药活性成分和化学药物是外排转运体的底物,甘草活性成分可能通过影响外排转运体的功能(增强或抑制)或表达(上调或下调)以改变药物的跨膜转运能力

[30-31]

。

3.1.1

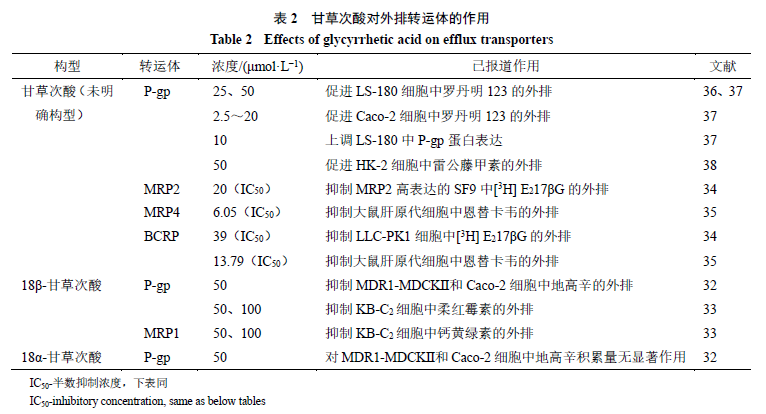

甘草次酸对外排转运体的作用

有关甘草次酸对外排转运体的作用的研究最多。

Li

等

[32]

发现,

50 μmol/L 18β-

甘草次酸可抑制

MDR1-MDCKⅡ

和

Caco-2

细胞中

P-gp

介导的特异性底物地高辛的外排,且对前者的抑制率高达

83.89%

,而

18α-

甘草次酸、甘草苷和甘草酸则无显著作用,甘草苷和甘草酸甚至一定程度上降低细胞中地高辛浓度,但无统计学差异。

Nabekura

等

[33]

也发现,

18β-

甘草次酸可在

KB-C2

细胞中抑制

P-gp

介导的柔红霉素和

MRP1

介导的钙黄绿素外排,同等浓度的甘草酸、甘草素和异甘草素则无显著作用。除

P-gp

外,

Yoshida

等

[34]

还发现,甘草次酸可显著抑制

Sf9

细胞中

MRP2

和

LLC-PK1

和

BCRP

介导的

[

3

H] E

2

17βG

外排;而

Chen

等

[35]

的研究则表明,甘草次酸可抑制大鼠肝原代细胞中的

MRP4

和

BCRP

,提高抗乙肝病毒药物恩替卡韦的细胞内积累,从而增强其疗效,甘草酸则无显著作用。这些结果提示甘草次酸可能通过抑制

P-gp

、

MRP

和

BCRP

等外排转运体,来促进药物在胃肠道内的吸收或降低某些靶细胞的耐药性。

然而,当

Hou

等

[36]

用甘草次酸处理

LS-180

细胞时,却发现其显著促进

P-gp

介导的罗丹明

123

外排;而

He

等

[37]

也得到了类似的结果,且进一步发现用甘草次酸处理

3

、

7

、

10 d

可显著上调

P-gp

蛋白的

mRNA

表达;另外,在人肾小管上皮

HK-2

细胞模型中,甘草次酸也被发现可显著降低细胞中雷公藤甲素的浓度,且此作用可被

P-gp

抑制剂维拉

帕米逆转,表明甘草次酸对

P-gp

介导的雷公藤甲素外排具有促进作用,提示其或可降低后者的肾毒性

[38]

。

甘草酸对外排转运体的作用见表

2

。

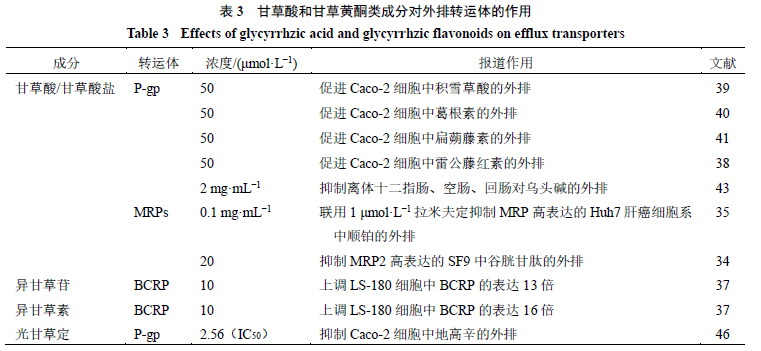

3.1.2

甘草酸对外排转运体的作用

与甘草次酸的争议性不同,甘草酸及其盐对

P-gp

的增强作用报道较多。

Guo

等

[39]

报道,甘草酸通过增强

P-gp

活性,增强

Caco-2

细胞对积雪草酸的外排作用,并在大鼠体内药动学实验中得到了验证。其他药物或天然产物,如葛根素

[40]

、扁蒴藤素

[41]

、雷公藤红素

[42]

等均有被甘草酸促进

P-gp

外排的报道。这些发现暗示了甘草酸或可降低一些药物的胃肠道吸收或进入肝肾

细胞的能力,以减小毒性。不过也有少数报道认为甘草酸及其盐会抑制

P-gp

的外排作用,如甘草酸二铵对乌头碱在肠道中的吸收促进作用就被归因于此

[43]

。

甘草酸及其盐对其他外排转运体的作用报道则相对较少。就

MRP

而言,报道发现甘草酸及其盐对

MRP4

无显著作用

[35]

,但作为竞争性底物一定程度上可抑制

MRP2

和

MRP3

对其他药物的外排,在逆转肝癌细胞的顺铂耐药性

[44]

、减少谷胱甘肽的胆汁排泄

[45]

等方面可能有一定贡献。甘草酸对外排转运体作用见表

3

。

3.1.3

甘草黄酮类成分对外排转运体的作用

研究

发现,

10 μmol/L

异甘草苷、异甘草素、甘草苷、甘草素和甘草查尔酮

A

处理

3

、

7

、

10 d

均能显著上调

P-gp

、

BCRP

和

MRP2 3

种外排转运蛋白的表达,尤以异甘草苷和异甘草素对

BCRP

的作用最明显;且这些成分在

5

~

25 μ

mol/L

均显示出对

LS-180

细胞中罗丹明

123

的外排增强作用

[37]

。此外,光果甘草中的黄酮类成分光甘草定作为

P-gp

的底物,则被发现能强烈抑制

Caco-2

细胞中

P-gp

介导的地高辛外排,可能对药物的肠道吸收有一定积极意义

[46]

。甘草黄酮类成分对外排转运体作用见表

3

。

综合国内外学者对甘草活性成分在外排转运体方面的作用研究,可以发现,开展的工作虽多,但

尚难以得出系统性结论,主要存在以下问题:(

1

)甘

草不同活性成分对外排转运体的作用不尽相同,如甘草次酸多被报道抑制外排,而甘草酸多被报道能促进外排;

(

2

)

同一活性物质的不同构型对外排转运体作用不同,如分子对接模拟和实验均表明

18α-

甘草次酸对

P-gp

的作用不如

18β-

甘草次酸显著

[32]

;

(

3

)

同一活性物质对不同外排转运体的作用亦不尽相同,如甘草酸对

P-gp

和

MRPs

的作用可能相反;

(

4

)

口服的甘草提取物是这些活性成分的混合物,且这些活性成分到达靶部位后结构可能发生变化,使得甘草对药物吸收或耐药性综合影响变得更加难以预测。对此,建议综合多种模型来考察甘草对外排转运体的作用机制。一方面,不同的细胞转运模型特点各不相同,

LS-180

与

Caco-2

细胞相比具有更高的

P-gp

表达水平

[37]

,适用于甘草对药物小肠吸收的作用研究;

Sf9

、

MDCK

则可建立

MRP

高表达的细胞模型,适用于研究甘草抗耐药作用。另一方面,体外细胞转运模型、小肠离体转运模型(肠襻法、外翻肠囊法等)、在体肠灌流模型、体内药动学模型各有优劣,体内外多模型联合更利于阐释甘草及其活性成分对药物肠道吸收的影响。此外,给药浓度、作用时间、蛋白表达量的改变均会影响体外模型结果

[47]

,应纳入综合分析。

3.2

对细胞膜渗透性的作用

近年来,有研究开始从改善细胞膜渗透性的角度探讨甘草活性成分对药物跨膜转运的影响,其主要研究对象是甘草酸及其盐。该研究以人红细胞为模型,发现甘草酸盐可以降低细胞膜的弹性模量并增加甲酸钠的膜渗透性,提示其对细胞膜弹性和通透性可能有提高作用

[48]

。进一步选择人工双层脂质分子膜二棕榈酰磷脂酰胆碱(

dipalmitoyl phosphatidylcholine

,

DPPC

)、棕榈酰油酰磷脂酰胆碱和二油酰磷脂酰胆碱为模型,使用动态

NMR

和分子动力学技术,考察甘草酸对脂质双分子层的影响,结果发现

90%

甘草酸会沉降于膜表面,其中

80%

又能嵌入脂质双分子层,并长期停留于脂质双层的外半层亲水头部和疏水尾部之间,甚至在刚性最强的

DPPC

膜中可以到达内半层,使膜变薄,通透性增强

[49]

。这一发现或能解释甘草酸提高细胞膜渗透性的作用机制,且已被用来解释甘草酸促进甲酸钠的红细胞渗透

[48]

、辛伐他汀的胃肠道吸收

[9]

等现象。研究显示,作为一种以被动扩散方式跨膜转运的药物,驱虫药吡喹酮与甘草酸二钠配伍后在人工膜和单层

Caco-2

细胞上的渗透速率均显著提高,证实了甘草酸及其盐的促渗作用

[50]

。考虑到甘草酸能增加疏水中药成分或化学药分子的溶解度,将促进细胞膜渗透与增加体外溶解度结合起来,或可更全面的解释甘草与疏水药物的配伍用药机制

[51]

。

3.3

对细胞旁路途径的作用

细胞旁路途径转运也是药物跨膜转运的方式之一,药物分子直接通过上皮细胞之间的紧密连接进入细胞间隙,从而跨过生物膜。细胞旁路途径吸收主要受细胞间紧密连接调控,一些口服吸收促进剂可打开紧密连接,促进药物的胃肠道吸收。研究表明,甘草的活性成分或有一定调控胃肠道细胞紧密连接的作用。

Imai

等

[52]

以甘草酸二钾为对象展开了研究,发现单独给予甘草酸二钾不能降低

Caco-2

细胞的跨膜电阻值,而与另一种吸收促进剂癸酸钠联用则能快速且持久的降低跨膜电阻值,打开细胞间紧密连接,促进降钙素的结肠吸收。而

18β-

甘草次酸则被报道能促进肝素的肠道吸收,具体机制尚不明确,推测与细胞旁路途径有关

[53-54]

。

4

甘草及其活性成分在肝脏代谢方面作用

肝脏是药物代谢的主要器官,药物在肝脏内主要有

Ⅰ

相反应和

Ⅱ

相反应,前者使药物分子发生氧化、水解或异构化,极性增大,水溶性增强,易于排泄,又称官能团反应;后者则可使药物及其

Ⅰ

相代谢产物与一些内源性物质(如

GluA

)结合,进一步增强水溶性,因而又称结合反应。肝脏对药物的代谢可使药物失活或活性增强,也可能将药物转化为一些对机体有害的代谢物。传统认为甘草有解百药毒的作用,其极有可能通过诱导肝脏的代谢以降低某些有毒药物的毒性,或抑制肝脏的代谢以减少某些药物生成的肝毒性亲电子代谢物。因此已有相当多的研究致力于从肝脏代谢角度解释甘草及其活性成分的配伍用药机制。

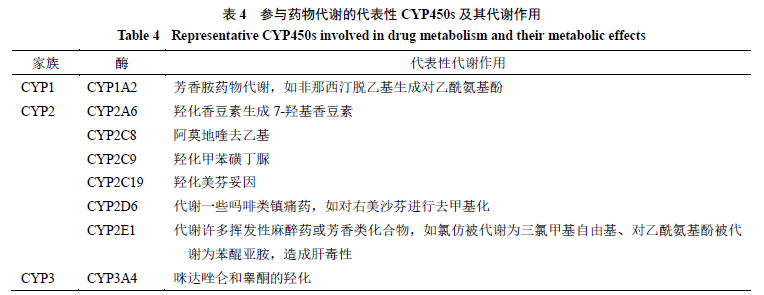

4.1

对

CYP450s

的作用

CYP450s

是催化一相代谢的关键酶,其主要有

CYP1

、

2

、

3

这

3

个家族,均在药物的肝脏代谢中扮演了重要的角色

[55]

,见表

4

。甘草及其活性成分可能通过诱导或抑制

CYP450s

以影响其他药物或中药成分的体内代谢。

4.1.1

甘草酸和甘草次酸对

CYP450s

的作用

甘

草酸对

CYP1

和

CYP2

亚家族的作用不是很显著

[56]

,

但对

CYP3

亚家族有显著抑制作用。甘草酸可在

50

~

500 μmol/L

剂量相关性活化孕烷

X

受体以提高

HepG2

细胞中

CYP3A4

的蛋白表达

[57]

,表明甘草酸对

CYP3A4

具有一定的诱导作用;而每日

ig

大鼠

100 mg/kg

甘草酸也能显著增加

CYP3A4

的体内代谢能力,这或可解释甘草酸促进雷公藤内酯代谢的作用