一部出色的「电影」(

「你对共产党人一无所知」

)要「拍」续集了。六十年代,斯诺又来到了中国。那么这次会呈现什么样的故事呢?这就是《漫长的革命》。

从整本书的架构来看,其实和《西行漫记》是一致的。

《西行漫记》是身处国统区的斯诺冲破障碍,来到被国统区从地理和舆论上双重包围的苏区,并在这个过程中接连认识了周恩来和毛泽东,最终以张学良发动的西安事变为结局,某种意义上打破了国统区和苏区之间的壁垒。

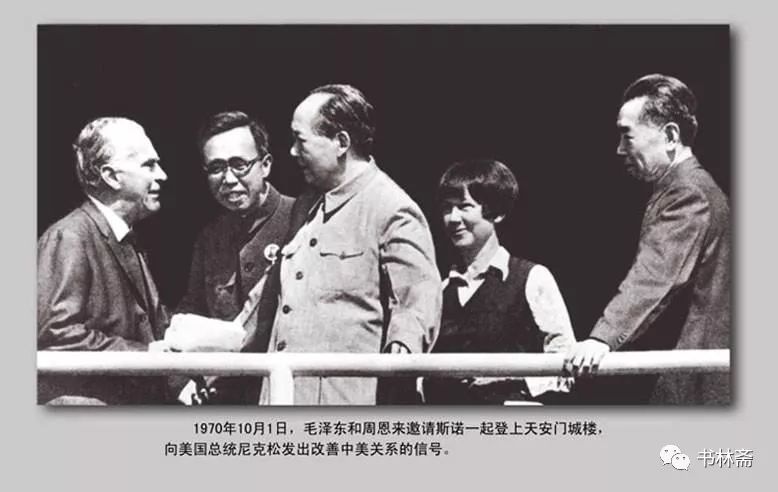

《漫长的革命》恰恰也是这样,身处「敌对阵营」美国的斯诺,在各种阻扰中依然来到了中国,来到了这个与西方世界几十年没有联系、只能通过各种小道消息揣测的中国,并且和当年的老友们再会,在这个过程中有对时光流逝的感慨,有对中国现状的观察,也有对国际局势的观望,因此这本书的结局是尼克松访华——一次中美领导人见面,某种意义上暗示着冰消。

架构很像,但从戏剧性看,《漫长的革命》比《西行漫记》困难得多。《西行漫记》是公路片动作戏,《漫长的革命》则是一部文艺片(当然如果说纪录片的话一定会有很多朋友不满)。在《西行漫记》里,周恩来是过了很久才闪亮登场,在《漫长的革命》里,周恩来是一开始就登场的:「

我安祥地坐在挤满了人的天安门城楼上,忽然觉得有人拉了一下我的衣袖,转过身来,看见了周恩来总理。

」

和《西行漫记》里实则上并未参与西安事变的斯诺不同,《漫长的革命》里斯诺是带着问题来的。一上来他就问了周恩来中美谈判的可能,周恩来谨慎地回答说:「

我也一直在向自己问这个问题。

」这本书里的周恩来工作繁忙,一个人要处理三四个人的事情,每天只睡很少的一点觉,有一次斯诺和周恩来从傍晚吃晚饭聊到次日早上六点,斯诺已经精疲力竭了,但周恩来依旧精神旺盛,斯诺问他为什么不睡时他说他晚餐前打了个盹就够了。

然后斯诺就聊到了他对毛周的不同看法。周在斯诺看来,会很细致地执行一项计划,而毛则会感到厌烦:「

毛是活动家、是原动力、是创始者。

」

因此毛泽东在讨论问题时是不忌讳的,正如我们跟随斯诺的视角从周恩来转向毛泽东后,斯诺向毛泽东询问关于美国的态度时,毛泽东说:「

美国人民是我们的朋友!

」在毛泽东看来,各国人民同政府及其政策是要区分看的,因此他会热情地赞扬美国人民以至于全世界的人民。

然后毛泽东面对着中国的人民。斯诺同他一起站在天安门广场上,队伍里的人们在喊「

万岁

」,斯诺注意到毛泽东不耐烦地挥了挥手、皱了皱眉,很多天后斯诺和毛泽东聊起时,毛泽东说了一句,这种行为真讨厌。

这让斯诺感到吃惊,这和西方世界一直提及的「个人崇拜」矛盾,当然也和今天的读者认知矛盾。斯诺很感兴趣,于是很认真地和毛泽东继续就这一话题聊。

毛泽东不否认有,并且告知斯诺可以放心大胆写出来,有就可以写。(「

是有这样的事嘛,为什么不可以写呢?

」)

但毛泽东也回答说:「

它(崇拜)搞得已经过火了,有许多是形式主义。例如,所谓四个伟大,多么讨厌!早晚总有一天要统统去掉。只留下TEACHER(导师)这个词,那也就是教员。我历来是当教员的,现在还是一个教员。其余的要一概辞去。

」

但与此同时,也有人对此表示理解,龚澎就对斯诺解释说,当农民来参加10月纪念日走过检阅台时,许多人都向毛泽东叩头。于是他们不得不派人在那里看守,以防止他们跪倒下来。要使人民明白毛泽东不是皇帝或神仙,而是一个希望农民像人一样地站起来的普通人,这是需要时间的。

斯诺和读者(观众)们最关心的,其实还是那个时期中国的现状究竟如何。于是视角转向类似纪录片的画面,不再是高层的谈话,而是聊了医疗、人口、军队和公社,在斯诺的眼中,物质有了大大的丰富,暗杀、投机、卖淫、离婚、种族、毒品、贪污等问题都几乎没有出现,这和他三十年前看到的截然不同,女性地位得到上升(但毛仍然对斯诺说中国人依旧重男轻女)。

关于这一段有大量的零碎描述,不像《西行漫记》里将目光聚焦在某些特定的人身上,《漫长的革命》中间这一块列举了许多人,还包括在五七干校里脱离劳动的干部和学者们。

最后,跟着尼克松将要访华的消息,斯诺的目光重新回到了周恩来和毛泽东身上,尤其是后者,对于一个不相信上帝却经常感慨自己马上就要去见上帝的人来说,毛的一些话时常流露出对人生的虚无感。

当他回忆起自己的亲人时,他说他的弟弟、妹妹、妻子、儿子都死于革命了,甚至有时他的警卫员会被打死,但他自己一直毫发无伤,这让他感到意外,夜郎他有些感慨。

感慨之余,他说他对自己的人生感到奇怪,他经常会觉得自己只是一个小学教员,没有想过打仗,也没 想过成为共产党人,但事物的发展是不以个人意志为转移的。那时毛的思维很跳跃,一会儿说要把自己的政治遗产留给后人评价,一会儿说一千年后的人会觉得他们这一批人做过的所有人都显得可笑吧。

然后毛泽东就不开口了,他把斯诺送到门口,在零度以下的北京冬夜,一个人站了一会,挥手告别。

阅读原文处可查看文章集锦。

来公众号「书林斋」(Kongli1996)、微博「孔鲤」及豆瓣「孔鲤」。

我写,你看。