来源丨谈心社(ID:txs163)

最近三档喜剧节目回归,追综艺的观众们忙得堪比加班。

但万万没想到,其中杀出的黑马,竟是鲁豫。

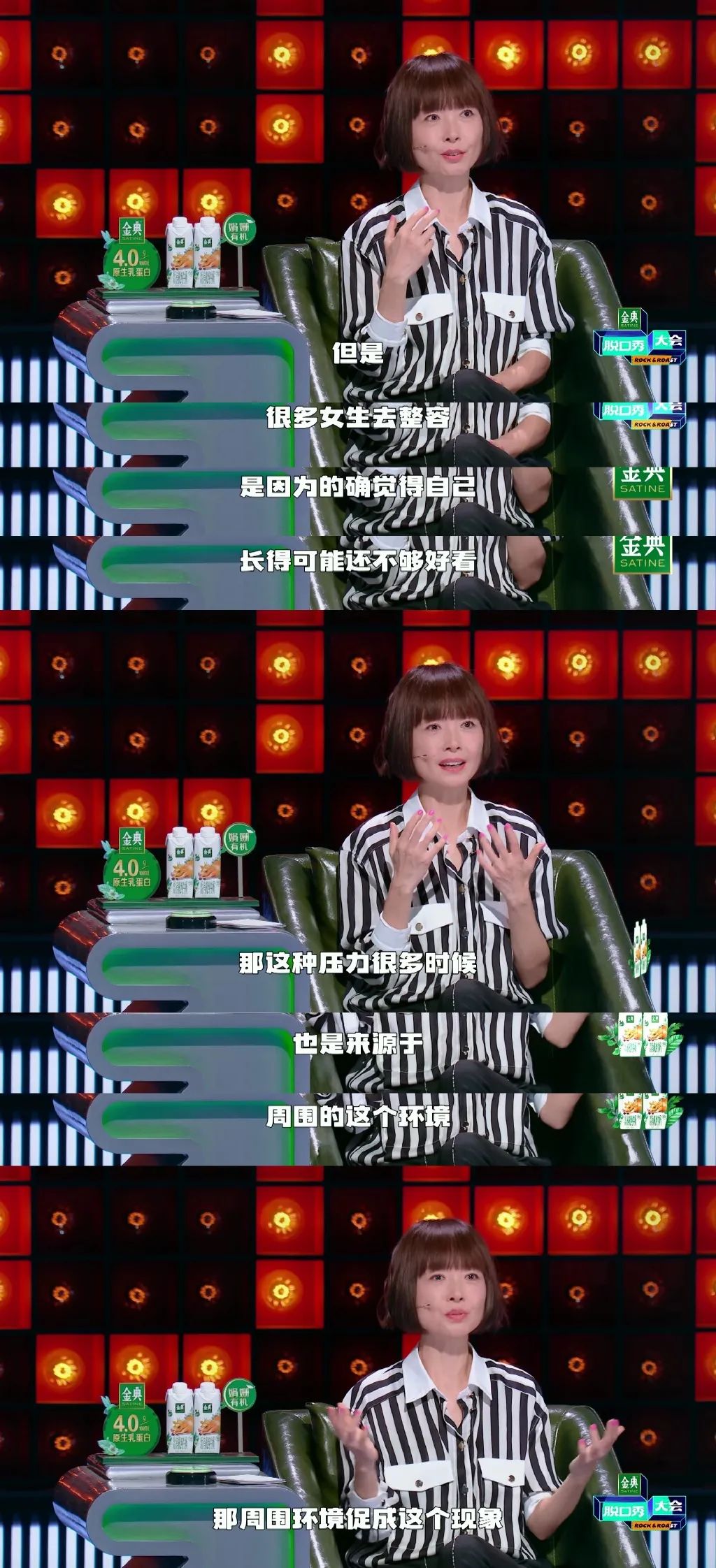

在《脱口秀和Ta的朋友们》中,鲁豫时隔两年坐到评委席上,她的点评依然有深度,也有温度。

她会在女选手菜菜讲月经羞耻时,分享自己小时候把来月经叫“倒霉了”的经历,呼吁语言改变行动,改变大家的思维方式,会建议“公共场合应该向有需要的女性免费提供卫生巾”。

会在观众惊讶英国演员的伦敦腔时吐槽,“这是他的母语啊”。

也能宽慰广智不用眼红志胜,因为“志胜根本看不出什么颜色”,恰到好处调侃志胜的红绿色盲症。

自己上台讲脱口秀,也有种冷静犀利的幽默。

聊女性做喜剧,她提出观点:幽默的女性在过去不被认为有魅力。

“很多人会觉得,女性喜剧演员必须是要扮丑的,所以一旦女孩好看了以后,有人说连贾玲都不好笑了。“

再补刀一句“论比丑还是比不过各位男演员”,建议脱口秀的女演员们,先把数量搞起来。

她有内涵、懂笑点、会共情,也会提前做功课去了解脱口秀演员们,并给出精准的点评。

网友评价,“鲁豫承担了这一季节目的大局观”。

参赛的脱口秀演员张骏也发文说,“鲁豫老师的点评精准到可以帮我改稿。”

但在两年前,提起鲁豫,网友们的第一反应还是那些被玩烂了的采访梗——

访问山区小孩:“为什么不吃肉呢?”

回应黄晓明人生感慨:“哇哦。”

日常反问句:“真的吗?我不信。”

……

在鲁豫用自己的专业能力折服观众前,对她几乎是刷屏式群嘲,“把天聊死”是大部分人对鲁豫主持能力的印象。

转变始于《脱口秀大会第五季》。

在庞博讲完听到十八岁的自己,说想要去上海时,她几乎是瞬间就理解了这种年轻时离开小城奔向未来的心境,眼含热泪;

在Rock讲完容貌焦虑的话题之后,她又诚恳解释了自己没有拍灯的原因,说到不少观众的心里。

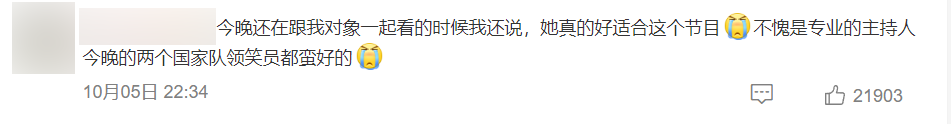

当时节目播出后,不少网友都在呼唤鲁豫常驻《脱口秀大会》,感叹她的表达能力。

几乎是一夜之间,鲁豫的人设标签,就从“尬聊者”变成“互联网嘴替”。

如今,她坐在同样的位置上又消除了一批误解。

也让人不禁发问,鲁豫的变“好”,是这两年突然到来的吗?

01

“尬聊女王”陈鲁豫

在很长一段时间里,鲁豫曾是不少人心目中的“尬聊女王”。

回顾那些广为流传的采访名场面,网友们的评价也不是空穴来风。

采访姚明的时候,对方正兴致勃勃地回忆着自己一个人在上海生活时“扫地洗碗、洗衣服叠衣服”的日常时,她突然打断:

“(你)洗衣服?我不信。”

周迅正在投入地回忆自己和各大导演、著名演员合作时的激动心情,问鲁豫:

“你能想象我的那种开心吗?”

鲁豫表情犹豫一瞬,随即耿直回答:“我不能想象。”

直接把周迅逼得“扶椅爬走”。

面对黄晓明的深沉感慨“我这辈子,除了幸福什么都有。”

一声单薄的“哇哦”,让俩人陷入四目相对、相顾无言的尴尬。

最后还是实在忍不住的黄晓明,努力打破沉默:“好难过你知道吗?”

在很多年里,这些段子作为互联网笑料,几经加工,越传越广。

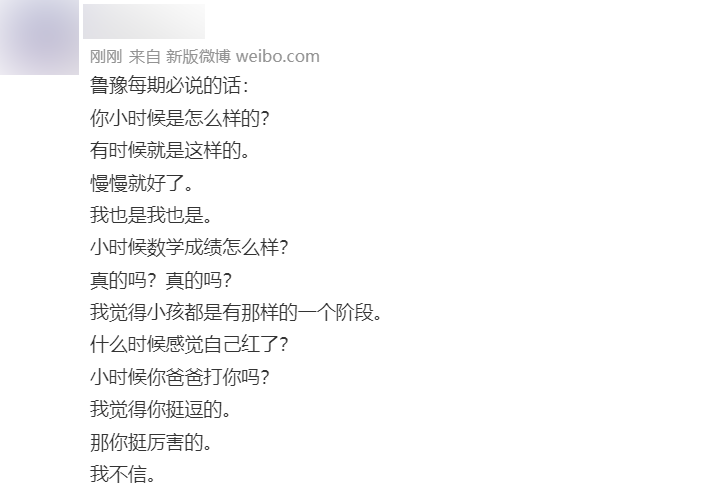

以至于一提起鲁豫,网友的反应通常是“真的吗?我不信”,或是“小时候你爸爸打你吗?”

甚至还有人总结出了鲁豫常问问题的公式和套路,作为她能力不佳的佐证:

也因此,尬聊、不会主持,一度成为鲁豫抹不去的标签印象。

02

“标签化”的可怕

如今再回看这些嘲点,大都来自于节目中某一片段或某一画面。

固然是少了一些人情世故的“默契”,也少了一些顺着嘉宾说的“懂事”。

但这真的能证明鲁豫作为主持人的能力不佳吗?

事实上,只要了解过她的职业生涯,这一问题便有了答案。

鲁豫23岁大学毕业,就进入中央电视台《艺苑风景线》栏目成为主持人。

这档节目的面试考题是对张晓海导演进行采访。

当别的面试者还在进行套路化的提问时,鲁豫的提问就已经犀利而直接:

“你们节目的三位导演为什么都留着大胡子?你们三人之间的竞争是否激烈?”

张晓海导演在后来回忆起这一片段,直言:“实在是非常的难以回答,不知道从何答起。”

虽然听起来确实直接又犀利,甚至可能会让受访者不舒服,但是鲁豫这种提问的方式一直贯穿于她的采访生涯——

即站在观众的角度去提问。

须知,当时新闻行业的访谈气质偏“正统”,像鲁豫这样“跳脱”的实在少见。

回看当年鲁豫采访的视频,还能感觉到她二十出头的青春活力。

她曾回忆,自己当时体内蕴含着一股力量,但央媒的节目性质注定她需要“收着”,这也驱使她去寻找下一个舞台。

三年后,鲁豫从央视离职,加盟凤凰卫视,担任资讯节目《凤凰早班车》的主持人。

此前,别的新闻是“播报”出来的,但鲁豫主持新闻的方式却偏向“闲聊”。

观众从没看过这样的节目。

一时间,播出时间并非黄金时段的《凤凰早班车》,竟成为了凤凰卫视广告价格最昂贵的节目之一。

2001年,一代人心目中电视访谈的标杆节目《鲁豫有约》开播。

在鲁豫被嘲的那些年里,许多观众总是认为鲁豫对嘉宾的了解不够,但他们忽略了这档节目的强度——

在那个没有自媒体、没有微博的年代,公众人物在渴求一个能深度表达自我的平台,同时观众也在期待了解公众人物背后的故事。

于是自2004年,这档节目开始日播。

节目一周五期,导演最多时近百名,每一期的幕后工作都要将近一个月才能完成,工作内容包括选题敲定、资料收集、周边人物采访……

不同的导演负责不同的嘉宾,但站到台前的人,自始至终只有鲁豫一个人。

入行30年,鲁豫采访过上万名来自各行各业的人。

之所以网上流传的名场面,都是鲁豫在不停地输出问题,是因为鲁豫一直坚持的采访理念是:

“对人、对故事比较感兴趣,对讲道理半点兴趣都没有。”

于是,《鲁豫有约》记录了太多名人的“掏心时刻”,还有明星多次到访,在这档节目里记录下自己职业生涯的不同节点。

系列节目总制片人许小浒曾将此节目比喻为“人物资料库”。

2007年,CNN报道鲁豫,称赞她不输世界级名嘴奥普拉。

除了同行的赞誉,鲁豫也获得了许多采访对象的认可。

采访赌王四太梁安琪时,鲁豫直截了当地问:“你真的可以忍受四女共侍一夫吗?难道你不会吃醋吗?”

面对这种“毫不在乎对方感受”的提问,梁安琪却说:“我觉得你很真诚。”

采访胡歌时,鲁豫又毫不避讳地提及他和初恋女友的感情,直言:“你让一个靠谱的人错过了。”

胡歌低下头,哽咽道:“她是,她是真的很好。”

“单刀直入”的采访方式,其实并没有影响鲁豫采访的深度。

白岩松也曾评价鲁豫看似“装傻”的风格:专业基础好,无招胜有招。

然而,随着互联网时代的到来,人们似乎只能记得那些“尬聊”和“翻车片段”,对她3000多场采访中的精华内容视而不见。

03

反转,还是另一个极端?

社会心理学著作《乌合之众》中有这样一句话:

影响大众想象力的,并不是事实本身,而是它扩散和传播的方式。

这段话所描述的,绝非鲁豫一个人这些年的经历。

无论是短视频还是微博,内容轻量、以流量为先的特性,注定会过分扩散一个人的片面,并引导众人只关注某个特定的、吸睛的方向。

这种“误解”不止发生在名人身上,普通人一旦站到聚光灯下,也难逃这样的审视。

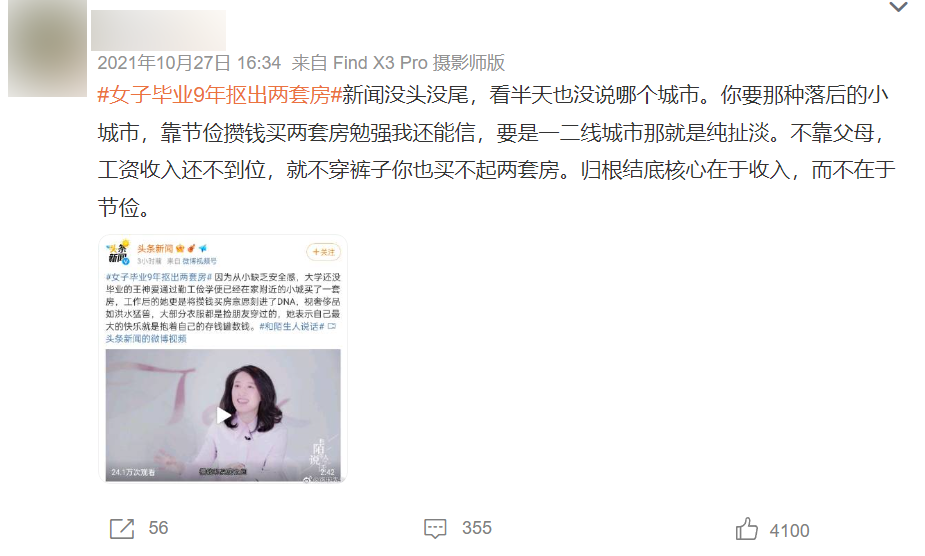

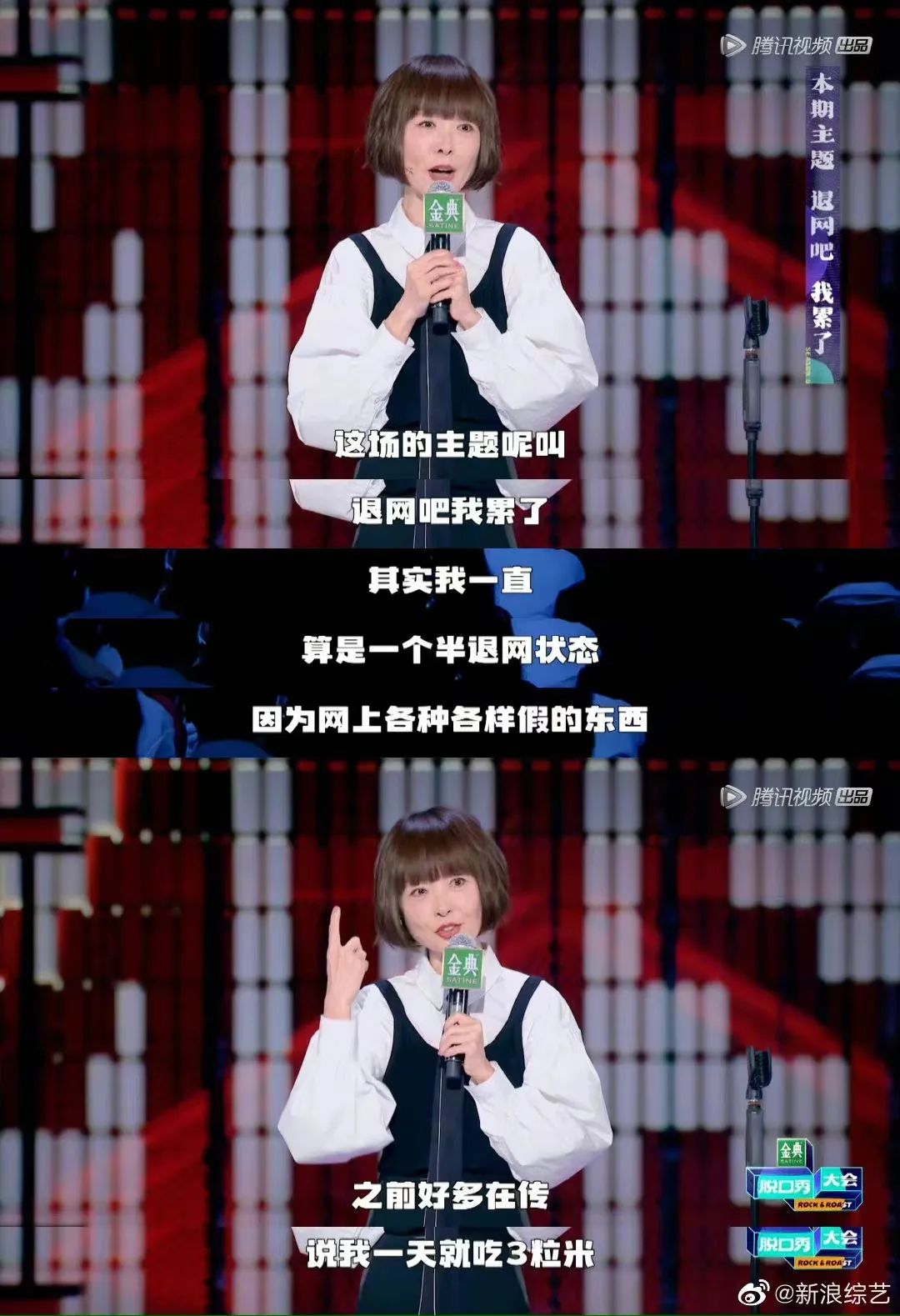

2021年,“豆瓣抠组”的一位豆友接受了《和陌生人说话》这档节目的采访。

采访中,她反思了当下社会超前消费的现象,并表示抠组里的年轻人“不是抠的人,是认真生活的人”。

整期节目的对话内容,涉及到很多极简生活的理念以及对消费社会的反思。

但在传播时,这些内容变得支离破碎。

不但只留下“女子毕业9年抠出两套房”的标签;

她的抠门行为也被概括为:衣服捡朋友穿过的,最大的快乐就是抱着存钱罐数钱……

这些碎片化且不客观的描述,使这位普通人遭受了大量攻击,她也不得不公开发声表示这些概括都有失公允。

同样地,从“最低情商主持人”到“全网嘴替”,鲁豫还是那个鲁豫,变化的只是网上传播的内容和看法。

因为担任领笑员的几句发言对她“封神”,和因为几张截图就对她“转黑”,本质其实是一样的——

仅凭碎片化的信息便将人定性。

所谓的反转,也不过是从一个极端走向另一个极端。

这样的“审判规则”对公众人物的影响尤其强烈。

国家博物馆讲解员河森堡曾在一次采访中提到,作为一个拥有六百多万粉丝的微博大V,他的评论区有不少误解。

为了避免这种误解,他不得不在讲话时尽量把话说周全,挑选最准确的词汇。

并在表达中夹杂大量“我个人认为”、“一定程度上”、“至少有一部分”这种限定词,甚至考虑“是否要列出参考书目”。

在反思一些现象时,也强调是给自己提要求,没有要求别人的意思

在反思一些现象时,也强调是给自己提要求,没有要求别人的意思

不止河森堡,试图通过这种方式来避免网友的片面评论,已经成为了现下大部分公众人物的共识。

毕竟,一句话没说对,可能会立刻全网热转,解释都来不及,即便删了也到处是截图。

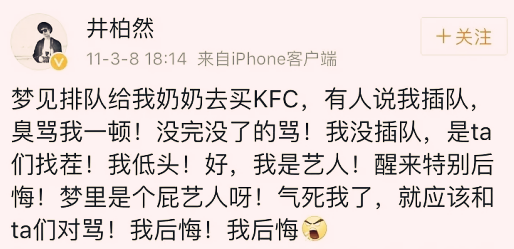

于是我们可以看到,早些年里明星的微博有个人生活、有感想抒发、有各种各样生动真实的一面。

不但能公然调侃别人的CP;

而且白天光鲜亮丽的大明星,夜晚也会和普通人一样emo;

被压抑的情绪,也可以在公众面前随意抒发。

但数年过去,如今这些账号,大都成为人设工具、广告机器,微博内容也设置了仅半年可见。

虽然这种现状和明星定位的变化也有关系,但也逃不过另一个重要因素的影响——

网络对公众人物的评判更片面、更偏激了。

公众人物在表达之前需要考虑得更多了,唯恐一句话说错便“人设崩塌”、“全网翻车”。

然而公众人物也是人,是人就有多面,复杂且易变。

没有人可以被一段视频或者一段文字定义,谁也都没有审判他人的权利。

当我们过分关注某一面时,某种意义上也是在放弃被评价者作为人的权利,而将活生生的人看作简单的符号。

鲁豫自己曾说过:

“人见人爱的人多半没有那么好,而那些被群嘲、被狂踩的人,似乎也没有那么糟。

这个时代,是造神毁神的时代。”

现在,鲁豫的口碑反转了,继续下去,或许喧嚣散去,或许被捧上神坛。

但不知道,她还会面临怎样的“下一个标签”。

本文转自网易文创旗下公众号“谈心社”,关注谈心社寻找共鸣。公众号:“谈心社”(ID:txs163)微博@谈心社社长。

-完-

推荐更多阅读:

省级

广电

台长总编在忙啥(8月12日-18日)