亚洲史·

阿富汗穆沙希班王朝的文化整合与族际关系

闫伟

内容提要

20世纪三十年代到七十年代初,阿富汗穆沙希班王朝力图在多元社会中整合国家认同。为此,穆沙希班王朝着力提升普什图语的地位,使之逐步取代波斯语(达里语)成为通用语言,同时以官方形式重新诠释阿富汗历史,塑造集体记忆。据此,现代阿富汗被视为上古雅利安文明的延续,普什图人则成为近现代阿富汗的历史主角。穆沙希班王朝试图以普什图文化强制同化多元族群文化,加强国家认同,削弱族群认同。但是,这一做法客观上却强化了族群边界与隔阂,引发了族际冲突,对当代阿富汗问题产生了严重影响。

关键词

穆沙希班王朝 文化整合 族际关系 普什图 阿富汗问题

阿富汗问题一直是国内外学界关注的重点。长期以来,相关研究侧重于阿富汗问题的演变、政治伊斯兰运动、大国干涉与博弈、阿富汗重建等方面,在一定程度上忽略了民族问题的重要性,一些西方学者甚至长期否认阿富汗存在族群冲突。事实上,阿富汗族群(nationality)达五十多个,其族群构成和族际关系是中东地区甚至世界范围内最复杂的国家之一。可以说,民族问题是影响阿富汗及中东地区稳定的重要因素。正如美国学者宾德所言,民族问题虽然没

有政治伊斯兰引人关注,但却是中东的核心问题之一。

近年来,国内外学界开始关注阿富汗民族问题,但主要侧重于族际关系变迁、民族主义,以及20世纪80年代以来的族际冲突等。事实上,阿富汗的民族问题很大程度上是民族构建(nation building)失败的产物。从历史上看,穆沙希班王朝致力于整合多元族群文化,即通过厘定官方语言、重新编撰历史和构建文化象征等方式,创造共同的文化与民族特质,从而强化国家认同。这在某种意义上奠定了阿富汗当代族际关系的基础,并对阿富汗问题产生重要影响。这一现象并非阿富汗独有,在中东地区也具有一定普遍性。

对于这一问题,国外存在大量相关文献尤其是一手资料。其中,代表性的文献资料主要有:波兰语言学家裴杜卡对阿富汗语言状况的田野调查;官方报纸《喀布尔时报》(Kabul Times)对当时文化政策的报道;阿富汗政府组织编写的《阿富汗文化政策》《阿富汗教育》对相关政策的介绍;官方支持出版的历史著作反映了当时的官方历史观念;英国出版的《阿富汗战略情报》对阿富汗族际关系也有一定记述。本文以此为基础,系统地探讨阿富汗穆沙希班王朝如何在多元和分裂社会中构建共同的文化观念、集体记忆,进而分析文化整合对于族际关系的影响,为重新审视阿富汗及中东问题提供新思路。

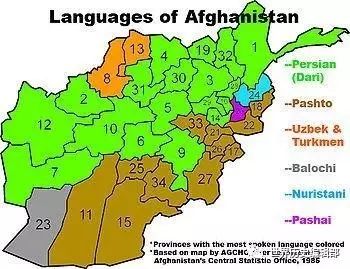

一、 语言改革与通用语言的构建

语言是民族认同最重要的象征。通用语言是社会交往的需要,也是影响国家认同的关键问题。阿富汗有40—50种语言,分属4大语系、7大语族。挪威语言学家摩根斯坦(Georg Mogenstierne)甚至认为,阿富汗在语言方面是世界上最复杂的国家。如何确立官方语言,进而推动通用语言的形成显得尤为重要。

波斯语和普什图语是阿富汗的主要语言,两者都属印欧语系。波斯语既是塔吉克人、哈扎拉人的母语,也是阿富汗不同族群交往的媒介。波斯语和波斯文化在阿富汗经贸、文学、宗教和政治领域处于支配地位,“波斯语几乎遍及阿富汗所有地区”。8世纪以来,波斯语是波斯、阿富汗及中亚的通用语言。16世纪后,普什图人由苏莱曼山脉附近北迁至阿富汗,普什图语传入阿富汗,并逐渐定型。至此,波斯语和普什图语在阿富汗并存。波斯语主要在城市、宫廷、政府和文化等领域占主导,普什图语则在普什图部落和农村地区使用。

1747年,普什图人阿赫马德(Ahmad Shah)建立杜兰尼王朝,标志阿富汗国家形成,波斯语是当时的官方用语。19世纪之后,阿富汗开始提升普什图语的地位,进而强化普什图人统治。19世纪中期,国王希尔·阿里(Sher Ali)认为,波斯语并非本土语言,率先在政府和军队推广普什图语。他以普什图语发布政令与军令,规定军队教材、军衔、军事训练及政令的发布只能使用普什图语。20世纪初,普什图语报刊纷纷出现。但是,波斯语仍在行政与文化领域居主导地位,1923年宪法也未规定官方语言。

1929年,穆沙希班王朝建立后,逐步推动普什图语成为官方语言。20世纪30年代初,首相哈希姆(Mohammad Hashim)称,“忘掉波斯语吧,普什图语才是官方语言。让我们的传说和诗歌为世人知晓,从而激发对历史文化的自豪感,强化民族认同”。1931年,阿富汗政府设立“普什图语学会”(Anjoman-e-Pushtu),以便研究和推广普什图语。1936年,阿富汗首次将普什图语设为官方语言,同时编撰普什图语词典,推动普什图语法、拼写和发音标准化。1937年,阿富汗政府规定:(1)普什图语是初级学校的教学语言,所有学校必须配备普什图语教师;(2)行政、军事命令必须用阿富汗语(普什图语)发布;(3)行政人员与军官必须学习普什图语,如三年内未通过普什图语考试将被解职。为此,阿富汗教育部开设了约450门普什图语课程,官方编撰的《喀布尔年鉴》也由普什图语出版。时任出版部部长李斯特亚(Sayyid Rishtya)指出:“语言改革是为了构建单一的国语,加强民族统一,创建强有力的民族认同。”但是,普什图语在教育中处于弱势地位,也缺乏充足的师资,语言改革致使社会紊乱。1946年,阿富汗被迫废除普什图语的官方语言地位。

1953年,达乌德(Mohammed Daoud)任首相后继续推进语言改革。他认为,以普什图文化为基础构建统一的民族文化是阿富汗现代化的前提。故此,全面推广普什图语,以瓦解波斯语的社会基础。在政府授意下,“普什图语学会”以普什图语取代波斯语、阿拉伯语中的官衔和其他头衔,增加普什图语词汇、广播和电视节目。据统计,1956年,以波斯语为母语的地区,中学、预科学校中波斯语与普什图语的课时比重为4∶3,师范学校为1∶1。

1963年,达乌德下台,阿富汗进入“十年宪政”(1963—1973)时期。语言问题在制宪中再次凸显。普什图代表认为,现代阿富汗由普什图人建立,普什图族是主体民族。相较于波斯语,普什图语是本土语言,应将其设为官方语言。其他族群代表指出,10世纪以来,波斯语是阿富汗最重要的语言,阿富汗的波斯语与伊朗不同,波斯语应成为官方语言。最终,双方妥协。1964年宪法规定,阿富汗实行“双语制”。(1)普什图语是阿富汗国语(national language);(2)普什图语与波斯语皆为官方语言(official language);(3)将波斯语更名为达里语一些伊朗祆教徒也将自己的语言称为“达里语”,与其他国家的波斯语区别,突出本土性;(4)政府逐步提高普什图语的地位和普及程度。这在形式上确立了普什图语的国语地位,但现实中两者基本对等。同时,这标志着穆沙希班王朝放弃了一步到位的语言改革,转而以渐进的手段逐步强化普什图语的地位,使之成为最重要的通用语言。

首先,重新划定语言区域,加强普什图语在政府和军队的地位。1967年,阿富汗政府创设“特别委员会”,负责普及普什图语。该委员会将阿富汗分为三个语区:普什图语区、达里语区和双语区。在普什图语区,所有语言和文字必须使用普什图语,军人必须讲普什图语;在双语区,普什图语应逐渐成为首要语言,最终过渡为普什图语区;在达里语区,普什图语保持应有地位。在普什图语区、双语区及喀布尔,普什图语是唯一的行政语言。1973年,阿富汗政府规定,缔结国际条约必须使用普什图语;行政人员必须接受普什图语培训,考试通过者方具备晋升资格。

其次,强化普什图语在经济、社会和文化中的影响。阿富汗政府着力强调普什图语的历史传统。普什图文学史专家、前阿富汗教育部顾问哈亚·哈比比(Hayy Habibi)声称,发现了8世纪的普什图语诗歌与传记手稿,证明普什图文学早于波斯文学。这种说法在阿富汗学界和社会中产生重大影响。1973年,在联合国教科文组织协助下,阿富汗设立“普什图语国际研究中心”,以推动普什图语标准化和普及,鼓励使用普什图语进行学术研究。政府还规定,普什图语是发行货币和打印银行账单的唯一语言;具备普什图语读写能力成为出国留学的基本条件,国外电影必须译为普什图语放映等。在政府支持下,阿富汗出版了大量普什图语文学经典、少儿读物和词典。一些学者收集、整理普什图民间传说,将国外的科学、人文著作翻译为普什图语,并研究普什图社会尤其是部落社会。

穆沙希班王朝极大地提高了普什图语的规范化、标准化和普及程度,客观上强化了普什图语的影响。一些少数民族学者甚至使用普什图语进行学术研究。据统计,从1965年到1972年,阿富汗30种民办报刊中,仅一种单独以达里语出版,其他均以普什图语或双语出版。20世纪70年代初,官方主办的20种主要刊物中,有4种以普什图语单独出版,但却没有一种以达里语单独出版。20世纪70年代末,普什图语和达里语在中小学教育的课时量相同,但开设普什图语的地区更广泛。波斯语课程只集中于哈扎拉和塔吉克等少数民族地区,普什图语也是这些地区的必修课程。在东部普什图语区,波斯语已经绝迹。

从形式上看,普什图语成了国语和官方语言,使用范围急遽扩大。但是,它却并未成为真正的通用语言,穆沙希班王朝的语言改革也未取得成功。政府文官以塔吉克人居多,他们仍讲达里语,政令传达不得不在两种语言中不断翻译,导致政令错漏百出、行政效率低下,政府运行混乱。同时,由于政府对地方缺乏有效控制,达里语在少数民族地区仍是最重要的语言。据统计,1979年,仅46%的阿富汗人讲普什图语,根据美国中央情报局的数据,如今阿富汗仅有35%的人讲普什图语,少数民族仍十分抵触普什图语。

穆沙希班王朝语言改革失败首先源于普什图语的特点。一般说来,通用语言具备超越特定民族、地域、宗教和文化等特点。普什图语适用范围较小,仅限于普什图人。而且,普什图方言有40—50种,一些语言学家甚至认为这些方言就是独立的语言,不同地区的普什图人沟通也存在问题。例如,帕克蒂亚省和尼姆鲁兹省的普什图人交流就非常困难,双方只能听懂约40%的内容。此外,普什图语语法复杂,不易掌握。相较而言,达里语简单易学,历史上长期是阿富汗、中亚、南亚和中东部分地区的通用语言,与阿富汗城市文化契合。尽管波斯语也存在方言,但不影响交流。普什图语作为通用语言,本身就存在缺陷。

更重要的是,穆沙希班王朝的语言改革存在悖论。1747年以来,普什图人始终处于主导地位。对于统治者而言,只有强化普什图语的地位才能获取普什图人的支持。但作为人口最多的族群,普什图人却占不到人口的绝对多数。少数民族反而占据半数以上,其语言及文化传统也一直处于支配地位。阿富汗的语言结构与族际权力分布存在错位现象,即普什图人长期居于统治地位,但其语言和文化不占优势。语言是民族认同和民族权利的象征,语言问题也是族际政治的核心内容之一。穆沙希班王朝试图以弱势的普什图语构建通用语言,势必引发少数民族的强烈抵制,难以取得成功。

二、 再造历史与集体记忆的重塑

阿富汗是古丝绸之路的枢纽,亦是历史上亚欧大陆民族迁徙的通道,其文化呈现多样性。拉赫尔对此评论道:“阿富汗是文明的十字路口,它融汇了一些文化,创造了另一些文化,保存了其余文化。”在阿富汗,文化多样性外化为历史发展的不连续性。现代阿富汗民族结构于16世纪定型,不同族群历史联系不强,也缺乏共同的历史际遇。1747年,杜兰尼王朝的建立标志阿富汗立国,但它与古代阿富汗文明基本没有直接联系。如何在断裂的历史中塑造集体记忆和历史认同,成为阿富汗面临的重要挑战,而塑造共同的历史观念则成为社会文化整合的关键。正如伊格尔斯所言,“从未作为一个民族而存在过的民族……用历史来发明自己,而且往往使用有关于他们过去的想象和传说的图景来证明他们现在的合理性”,历史“实际上是利用它的研究技术去支撑民族的神话”。换言之,历史是以“过去时代的合法性来创造一种现代的政治合法性和文化认同感”。

穆沙希班王朝正是通过重新编撰、诠释历史塑造集体记忆。阿富汗官方报纸《喀布尔时报》刊文指出,“历史的荣光是构建民族认同最重要的资源”。1966年,首相梅文瓦(Hashim Maiwandwal)指出,阿富汗人尤其青年人必须认识阿富汗历史文化,并为此骄傲。类似于中东其他国家,阿富汗传统史学以宫廷编年史、圣徒传为主,其历史编撰的主要目的是颂扬国王或圣徒的功绩。19世纪末,被誉为阿富汗“史学之父”的法伊兹在其名著《阿富汗史》中写道,该书是记述统治者流芳百世的著作。阿富汗传统史学实质上是精英的历史,仅限于伊斯兰时代,伊斯兰教传入前被视为“蒙昧时代”。农村地区则以诗歌、神话、传说为主,关注地方的文化与历史传承。阿富汗人对本国历史的整体演变缺乏客观认知。

20世纪,阿富汗开始转向民族主义史学,以西方民族国家观念“塑造伊斯兰社会和想象伊斯兰共同体。穆沙希班王朝建立后,现代历史编撰学逐渐形成。1931年,纳第尔国王以“法兰西学术院”为模板创建包括“历史学部”在内的“文学学会”(Anjoman-i Adabi)。1941年,阿富汗将“历史学部”改组为“历史学会”(Anjoman-i Tarikh),负责研究阿富汗历史,整理和出版原始文献、政府档案等。“历史学会”是阿富汗最重要的官方历史编撰机构,它创办了《阿里亚纳》(Aryan)和《阿富汗》(Afghanistan)两本历史期刊,并组织出版了许多历史著作。到1975年,“历史学会”共出版107部历史著作,涉及阿富汗通史、古代中世纪史、现代史、文化习俗和国王传记等。穆沙希班王朝通过设立“历史学会”,以及在高校建立历史系的方式,将历史编撰纳入国家控制。

文化遗产是发现历史,激发民族认同的重要资源。20世纪初,阿富汗开始收集历史手稿、徽章、细密画等。但是,阿富汗考古长期依赖西方国家。1922年,阿富汗与法国签署协议,由法国帮助阿富汗进行考古发掘。1952年,意大利、美国、日本也加入其中。1965年,阿富汗建立“考古中心”。20世纪70年代,阿富汗已有能力进行基本的考古发掘和文物保护,这些考古活动推动了博物馆的发展。1931年,阿富汗建立了喀布尔博物馆和6个省级博物馆。20世纪70年代初,喀布尔博物馆馆藏达3.2万件,时间跨度达5000年,每年有20万人参观,被视为当时世界上馆藏最丰富的古代艺术博物馆之一。考古,特别是对前伊斯兰时代历史遗迹的发掘,推动了历史研究及阿富汗人对本国历史的认知。

史学和考古的发展不仅限于文化领域,还被赋予了新的族际政治内涵。

第一,宣传阿富汗辉煌的文明,激发民族自豪感。长期以来,阿富汗人对本国古代历史并不了解。一些人甚至认为,阿富汗在前伊斯兰时代没有文明,是“虚幻之地”(Country of Dream)。20世纪30年代,历史教育仅是介绍1747年建国以来的历史。如何叙说整个国家的历史演变,对于集体记忆至关重要。

20世纪以来,西方考古发现表明,阿富汗文明比文献记载更久远。阿富汗人也开始重新认识本国历史。在官方宣传中,阿富汗被视为雅利安文明、佛教文化、古代波斯文明的发祥地。佛教雕像不再是偶像崇拜,而是阿富汗文明的重要象征。阿富汗就曾发行巴米扬大佛的专题邮票。首任“历史学会”主席穆罕默德·阿里指出:“阿富汗有5000年的辉煌文明。阿富汗人以丰富的历史、文化遗存而骄傲。阿富汗是民主之母,雅利安人的故乡。而雅利安人是一切进步民族的先祖。”前文化信息部部长法希米称,不论历史上的名称如何,阿富汗是东方最古老的国家之一。这些观念不限于学术领域,还通过报纸、广播和博物馆向公众传播。官方报纸《喀布尔时报》几乎每期都有“历史回响”“解读阿富汗”或“阿富汗传统与文化”专栏,宣传阿富汗辉煌的文明。一些阿富汗人甚至称,“阿富汗拥有世界上最伟大、最丰富的文学传统,没有阿富汗也就没有欧洲文学的辉煌”。

第二,通过对历史的重新阐释,呈现阿富汗历史的连续性。现代阿富汗与该地区的古代诸文明大都缺乏直接的传承关系,如何构建两者的历史联系显得十分重要。

官方史学家对“阿里亚纳”(Aryana)和“呼罗珊”(Khurasan)这两个历史地理概念进行了重新解读。1931年,穆罕默德·古巴尔(Muhammad Ghubar)首次对“阿里亚纳”进行界定。他认为,该词指从里海到印度洋的广阔地区。穆罕默德·阿里进一步指出,上古雅利安国家与现代阿富汗疆域重合,应该用“阿里亚纳”指称古代阿富汗。官方史学家将阿富汗上古历史等同于雅利安人的历史,通过重新诠释“阿里亚纳”,重建对于上古历史的认知。官方史学家以“呼罗珊”重新诠释伊斯兰教传入后的中古历史。20世纪阿富汗最著名的中古史专家阿卜杜·哈亚·哈比比(Abd-al-ῌayy-ῌabibi)哈亚·哈比比在1966—1971年担任阿富汗历史学会主席。认为,中古时期的“大呼罗珊”包括阿富汗大部分领土。伊斯兰教传入后,呼罗珊在政治、文化上独立于波斯,也是最早从阿拉伯帝国独立的地区。呼罗珊孕育了独特的“呼罗珊—伊斯兰文化”,这也成为阿富汗中古历史的主要特征。通过对两个历史地理概念的解读,阿富汗构建起阿里亚纳—呼罗珊—阿富汗的历史谱系,并以此编撰阿富汗通史。据此,现代阿富汗也具有了历史空间,即为上古雅利安文明的延续。阿富汗人则成为雅利安人的后裔。

穆沙希班王朝通过强调“雅利安属性”强化历史认同。在官方话语中,无论上古波斯文明、印度文明,还是古希腊罗马文明都起源于雅利安文明。阿富汗以传说中雅利安首位国王亚玛(Yama)继位之日作为新年,将航空公司命名为“阿里亚纳航空公司”。“阿富汗体育代表队”和《阿富汗百科全书》分别更名为“阿里亚纳国家队”和《阿里亚纳百科全书》。在各种官方宣传中,给予与雅利安人具有联系的民族极高的评价。祆教、印度教和佛教文化都成为雅利安文明的延伸,而对于其他古代民族则一概否定。穆罕默德·阿里指出,突厥人和蒙古人是阿富汗文明的破坏者。穆沙希班王朝通过对历史空间有选择的想象,构建了统一和连续的历史观念。

第三,强调普什图人在阿富汗近现代历史的决定性影响。官方史学颂扬普什图人对阿富汗的贡献。阿卜杜·哈亚·哈比比指出,普什图人在公元前1700年已在阿富汗创造文明。同时,贬低少数民族的文化成就。哈扎拉人、艾马克、乌兹别克等源于古代蒙古—突厥的族群被视为阿富汗文明的破坏者。塔吉克学者沙赫拉尼称,在少数民族地区,中学所有历史教科书都强调普什图人在历史和现实的丰功伟绩,现代阿富汗由普什图人创造,其他民族的成就遭到忽视。

官方教科书中,普什图人的地位要高于其他族群,神化普什图历史名人。例如,17、18世纪反抗外部统治的普什图部落首领哈塔克和瓦伊斯被尊为民族英雄,杜兰尼王朝的建立者阿赫马德被视为阿富汗国父,穆沙希班王朝的建立者纳第尔获得“拯救者”的称号。然而,阿维森纳、贾拉鲁丁·鲁米和菲尔多西等少数民族的历史人物很少被提及。教科书将曾于1929年短暂统治阿富汗的塔吉克人哈比布拉(Habibullah Kalakani)蔑称为“巴恰·沙考”(Bachi-Saqaw),意为“挑水夫之子”。少数民族的历史被完全排拒于教科书之外。

第四,以普什图文化习俗定义阿富汗民族特性。阿富汗族群众多,社会习俗多样。在普什图社会,“普什图瓦利”(Pakhtunwali)即部落习惯法是最重要的行为规范,“任何人都熟知普什图瓦利的内涵”。受此影响,普什图社会具有平等性、分裂性和竞争性的特点。但是,这与少数民族的社会传统不符。塔吉克、乌兹别克和哈扎拉社会都以等级性著称。20世纪,少数民族的部落组织基本消亡。普什图习惯法在少数民族地区则并没有社会基础。

然而,阿富汗政府却以普什图社会传统塑造国家民族的特性。“历史学会”一直推广普什图社会风俗。例如,穆罕默德·阿里将阿富汗文化传统归纳为——自由与独立、普什图瓦利、勇敢的精神、部落与家族体系、支尔格大会(部落大会)以及独具特色的婚丧嫁娶和衣食住行等。他指出,普什图瓦利是阿富汗的习惯法,也是阿富汗人的荣誉与社会认同的来源。但是,这皆为普什图人所特有。教科书将普什图社会习俗作为阿富汗的民族特性。普什图诗歌、音乐、舞蹈和民俗等被视为国家的文化象征。同时,阿富汗政府在全国范围宣传和推广普什图文化习俗。

穆沙希班王朝力图在多元社会中构建共同的集体记忆,进而强化历史认同,但却存在曲解甚至杜撰历史的现象,将少数民族的历史基本排除于官方史学之外。阿明·塔尔齐评论道,阿富汗历史编撰的核心在于证实官方的历史观念,而非历史学家对事实的考证。本质上,官方史学是“以普什图民族主义整合非普什图人的文化和历史传统”,忽略社会文化的高度异质性,也未考虑少数民族的诉求。

少数民族并不认可官方的历史观念。少数民族学者法尔汗(Muhammad Siddiq Farhang)批评道,在学校推行普什图语,以雅利安主义解释阿富汗历史,强调雅利安文化的纯洁、高贵,实质上是种族民族主义(racist nationalism),将此灌输给青年百害而无一利。哈里里(Khalilullah Khalili)给予曾短暂统治阿富汗的塔吉克人哈比布拉极高的评价,并为之撰写《呼罗珊之王》。在少数民族地区,哈比布拉被认为是坚毅、勇敢、正义的国王,纳第尔国王则被形容为胆小懦弱、背信弃义、通敌卖国的狡诈之徒。

三、 文化整合的困境与族际冲突

穆沙希班王朝希望通过整合多元族群文化,进而塑造超越族群认同的国家认同。这在一定程度上强化了阿富汗人尤其是普什图人的国家认同,但却并未完全化解其中的深层矛盾,即如何处理国家认同与族群认同的关系,如何对待不同族群的文化差异。

阿富汗政府形式上赋予所有民众以平等的政治、文化权利。1964年宪法明确指出,阿富汗民族包括所有公民,阿富汗人在政治与文化上完全平等。阿富汗历史上也从未对族群进行认定和人口统计。从形式上看,阿富汗只有一个民族即阿富汗民族,没有族群差别。但实际上,这是以形式上的个人平等掩盖族群集体权利的不平等,以国家认同消除族群认同。这种看似平等的“共同文化观念”以普什图文化为核心,忽视了少数民族的集体权利诉求,具有强烈排他性。简言之,就是以普什图文化构建阿富汗认同,进而同化少数民族。正如美国学者安德森所言,“普什图化”以文化形式呈现,塑造族际关系,并将地方社会纳入更大范围的共同体。

事实上,即便少数民族接受普什图文化,也难以获得与普什图人平等的地位。穆沙希班王朝文化整合的根本目标是强化普什图人的统治。形式上的人人平等与现实中等级化的族际关系形成了强烈反差。加拿大学者加尔文指出,尽管在法律上没有族群差别,但现实中却到处都能感受到因族群不同而导致的社会地位差距。阿富汗建国后,普什图人牢牢把控政治权力。穆沙希班王朝时期,各级政权和军队要职几乎由普什图人垄断。据美国学者鲁宾统计,1963年,73.8%的政府要职由普什图人担任。20世纪60年代,阿富汗政府16名内阁成员中只有2人为少数民族。这与普什图族的人口比重不相称。英国外交官斯奎尔(G.F.Squire)发现,普什图官员在少数民族地区至高无上、鱼肉乡里,少数民族对普什图领主敢怒不敢言,还经常遭到领主的鞭打和强制劳动。

阿富汗具有金字塔形的族际关系。普什图人位于社会顶端;塔吉克人文化程度较高,被视为“半个阿富汗人”(普什图人),许多人进入官僚体系;乌兹别克人、土库曼人地位较低,普什图人称之为“狡诈的被统治者”;哈扎拉人处于社会最底层,在城市中沦为普什图人的家仆。少数民族学者穆萨维指出,普什图人杀死哈扎拉人的赔偿金仅相当1/6条骆驼腿的价值。

不难发现,穆沙希班王朝文化整合并未解决国家认同与族群认同问题,也无法化解不同族群文化的差异和矛盾,这反映出多元社会文化整合的困境。阿富汗族群构成十分复杂,在人口分布上没有真正意义的主体民族。一方面,普什图人虽长期掌控政权,但其民族文化和人口无法支撑统治地位;另一方面,穆沙希班王朝以普什图人为基础,只有满足普什图人的诉求才能够维持统治。普什图化的文化整合成为现实选择。

穆沙希班王朝的文化整合对族际关系产生了重要影响,客观上强化了族际边界和族群认同。历史上,阿富汗社会并不以族群为界,只存在十分松散的语言和文化习俗共同体,而且认同感不强。社会认同主要集中于家族、村庄、部落和宗教。穆沙希班王朝旨在削弱少数民族认同,强化国家认同。但事与愿违,少数民族并不认可具有浓厚“普什图色彩”的公共文化,对普什图人充满敌意。正如乌兹别克谚语所言:“宁可相信蛇也不能信任娼妓,宁可相信娼妓也不能信任普什图人。”一些塔吉克人说道:“普什图语是野蛮人的语言,听起来像猴子叫。达里语是文明人的语言,发音悦耳。”他们对于官方编撰的历史嗤之以鼻。一位乌兹别克人指出,每个族群都有自己的历史,官方历史学家都是骗子,他们为了自身利益篡改历史,官方历史都是杜撰的。一些少数民族不承认自己是阿富汗人,反对以具有普什图色彩的“阿富汗”(Afghanistan)作为国名。少数民族一般以地区指称生活的区域,如“突厥斯坦”“呼罗珊”“哈扎拉贾特”等。

少数民族抵触官方文化的做法,客观上激发了对本民族共同体的认知,使族群认同首次成为阿富汗政治的重要话题。诚如亨廷顿所言:“只有了解我们不是谁,并常常只有了解我们反对谁时,才了解我们是谁。”

族群认同客观上推动了族群的政治化,引发族际冲突,进而奠定了此后阿富汗族际关系的基调。历史上,阿富汗族群仅存在虚弱的文化认同,没有政治诉求。普什图人与少数民族维持权力平衡。普什图人掌控国家政权,少数民族地区处于自治状态。族际关系较为和谐,不存在严重冲突。但族群认同的强化,以及普什图人在政治与文化等领域对少数民族的全面压制,激发了后者的政治诉求。“十年宪政”时期,阿富汗主要政党大都具有族群背景。“伊斯兰促进会”以少数民族为主体,“穆斯林青年”主要由普什图人构成。人民民主党(PADA)的三个主要派别人民派、旗帜派和火焰派分别以普什图平民、少数民族和哈扎拉人为主。尽管这些党派局限于城市,但却成为20世纪后半期阿富汗政治动荡的关键因素。

20世纪70年代,沙赫拉尼发现“少数民族反抗普什图人的运动随时可能发生,基于族群划界的政治表达已经来临”。20世纪六七十年代,上述党派都反对普什图精英控制的政权,试图取而代之,不同党派冲突频发,这已具有族际冲突的色彩。阿富汗问题出现后,激烈的社会冲突加剧了族群对立。1978年,人民民主党政变上台后,以少数民族为基础,着力提升少数民族的权利,打压普什图人。抵抗苏联和人民民主党政权的圣战者(Mujahideen)以普什图人为主,其主力“七党联盟”苏联入侵阿富汗后,7个主要的抗苏运动派别在巴基斯坦成立了松散的“七党联盟”。有六个党派以普什图人为主。1989年,苏联撤军后,不同军阀的内战以及20世纪90年代反塔联盟与塔利班的争夺很大程度上就是族际冲突。族际冲突仍是影响当前阿富汗政治的深层问题。

总之,穆沙希班王朝的文化整合客观上强化了族群边界和认同。在剧烈的政治与社会变迁中,族群认同逐渐具有政治内涵,从而开启了族际冲突的时代,使之成为影响阿富汗问题的重要因素。

余论

阿富汗文化整合问题在中东地区具有一定的普遍性。20世纪以来,中东国家普遍存在社会文化构成复杂,国家认同虚弱的问题。可以说,“中东没有一个国家拥有均质社会”。因此,在多元族裔文化中构建共同的文化观念与历史认同,始终是中东地区政治发展的重要话题。

穆沙希班王朝的上述实践代表了中东地区文化整合的两条道路之一,即以世俗民族主义整合多元文化,构建国家认同。具体而言:(1)运用主体民族的历史、文化属性锻造国家民族的属性;(2)否认族群存在,以形式上的人人平等掩盖族群关系的不平等;(3)在政治与社会实践中,国家政权基于特定族群、教派、部落或家族,存在等级化的族际关系。实际上,就是以主体民族文化同化少数民族的道路。

19世纪末以来,中东国家受西方政治思潮影响,开始整合多元社会文化,进而构建国家认同。奥斯曼帝国晚期,以奥斯曼主义和泛突厥主义整合社会认同,挽救帝国危亡。凯末尔革命后,又以土耳其(突厥)的民族属性塑造国家认同,否认库尔德人、亚美尼亚人等少数民族的权利,致力于语言、文化的同化。在凯末尔主义影响下,巴列维王朝治下的伊朗以及新独立的阿拉伯国家采取类似策略。前者以雅利安文明和古代波斯文明继承者自居,在文化上推行波斯化,压制阿拉伯人、库尔德人、俾路支人的族群认同;阿拉伯国家则不承认库尔德人、柏柏尔人、亚述人的民族地位。这些国家的共同点在于,否认族际差异的存在,将主体民族的单一文化强加于多元社会。相较而言,阿富汗更加极端,在人口规模上缺乏真正意义上的主体民族,而少数民族文化在历史上居于主导地位。

同质化的文化整合在中东地区引发了严重问题。据统计,1945年以来,中东地区的人口占世界总人口的8%,但冲突却占世界的25%,其中大多数具有族际冲突背景。20世纪中期以来,长期影响中东地区稳定的库尔德问题、柏柏尔问题,乃至当前叙利亚、伊拉克的严重社会冲突,大都与强制同化的文化整合有关。这一模式是对西方政治经验的效仿,但结果却与西方国家南辕北辙。究其原因,近代欧洲以民族(nation)创造现代国家,族群边界与政治疆界基本吻合。但是,中东的民族国家体系却存在“先天不足”,大都由外部力量“创造”,并非历史发展的自然结果,存在多元的族群构成与文化。中东现代国家先于民族产生,因此,民族构建与文化整合成为这些国家面临的巨大挑战。

为何多数中东国家以强制同化的方式应对挑战?从历史上看,中东以宗教信仰而非族群差别划分社会。穆斯林属于一个民族,即“乌玛”(Ummah)。中东国家也没有解决族际关系的传统制度和经验。从现实来讲,中东国家独立后普遍存在民族主义、威权主义盛行,政治发展滞后的现象。当政者在族际关系复杂、国家认同虚弱的情况下,只有依赖特定的族群、教派、部落或家族才有可能在高度分裂的社会中维系统治。强制同化则成为构建国家认同和维系威权统治的现实选择。事实上,以同化方式整合多元族裔文化并不完全可行,其缺陷日益显现。这不仅在亚非国家引发严重问题,即便在西方国家,随着大量移民涌入也出现类似问题。如何在承认多元文化的基础上,构建统一、具有包容性的国家认同和平等的族际关系,仍然是阿富汗乃至中东文化整合与民族构建的关键问题。

本文作者闫伟,西北大学中东研究所副教授。

原文载《世界历史》2017年第3期。

因微信平台限制,注释从略。如需查阅或引用,请阅原文。

长按下方二维码

关注世界历史编辑部官方微信公众号