▲ 点击图片即可购书

▲ 点击图片即可购书

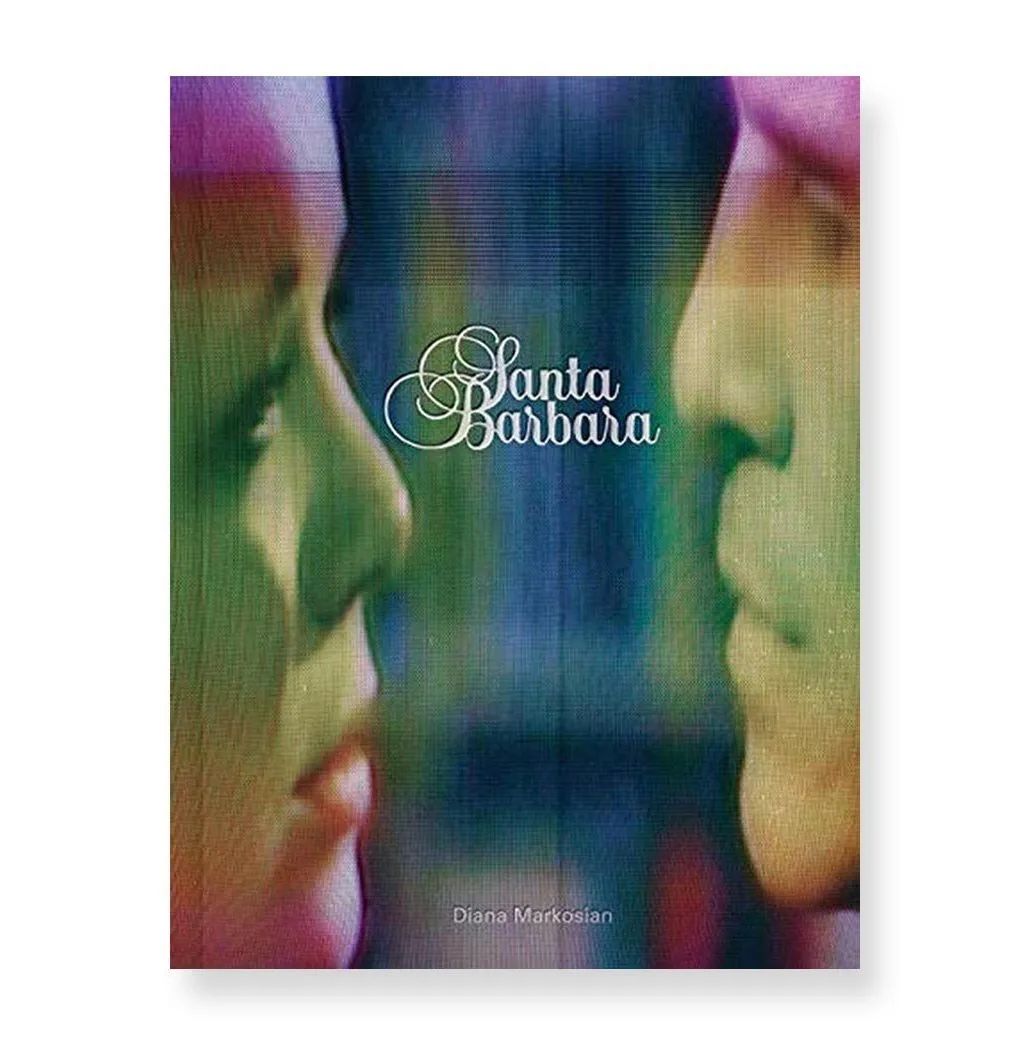

Diana Markosian:Santa Barbara

1996年的莫斯科深夜,7岁的Diana Markosian被母亲唤醒,他们与父亲不告而别,踏上了一场改变命运的逃亡——目的地是美国加州圣巴巴拉。

这场迁徙的动机,竟源于一部1980年代风靡俄罗斯的美国肥皂剧《圣巴巴拉》。

该剧作为冷战末期苏联引进的首部美剧,成为无数人对“美国梦”的幻想载体。

Markosian的母亲通过征婚广告,以“邮购新娘”的身份嫁给了一名美国男子,最终带着子女定居这座剧中的“乌托邦之城”。

成年后的Markosian以摄影为媒介,重新审视这段家族史。她邀请原剧编剧Lynda Myles撰写脚本,雇佣演员扮演家人,甚至重返莫斯科与圣巴巴拉的旧居进行场景复现,将个人记忆、肥皂剧的戏剧性与移民群体的集体叙事糅合为一部“超现实自传”。

摄影集以三重叙事维度展开:

1. 舞台化的记忆重构:通过演员演绎移民前夜的逃亡、机场告别等场景,Markosian以“导演”身份介入历史,模糊真实与表演的界限。例如,母亲在莫斯科公寓内凝视窗外的剧照,既是对现实的模仿,亦是对肥皂剧美学(如高饱和色调、戏剧性构图)的致敬。

2. 私密档案的拼贴:家庭相册中的快照、褪色宝丽来照片与苏联时期的证件照穿插其中,暴露了移民生活的裂痕——父亲被剪去的残影、加州阳光下疏离的童年,均成为“记忆创伤”的视觉隐喻。

3. 文本的互文性:书中嵌入的剧本片段与肥皂剧台词形成对话,如Lynda Myles所写:“童话在此结束,现实生活接管”——暗示移民神话的幻灭与重构。

解构纪录摄影的“真实性”

Markosian的创作颠覆了传统纪实摄影的客观性,转而探索主观叙事的可能性。

摄影集与同名短片互为注解,电影剧照、分镜脚本与静态图像形成时空交错的蒙太奇。

通过母亲视角的叙事转换(从“女儿”到“女性”),Markosian揭示了移民决策背后的复杂动机——不仅是生存需求,更包含对自我身份的重塑渴望。

肥皂剧的金色滤镜、美式郊区的景观符号(如泳池、快餐店)被转化为“美国梦”的批判性载体,质问理想化叙事的真实性。

冷调的莫斯科场景与加州炽烈的橙黄色形成对比,暗喻从压抑到虚幻希望的过渡。

大量采用车窗、镜面、电视屏幕作为构图框架,强化移民者“旁观者”的身份困境。

母

亲身着婚纱与陌生丈夫合影的僵硬姿态、子女在陌生环境中蜷缩的身影,均成为“身体作为迁徙容器”的无声控诉。

一部移民世代的集体记忆之书

《Santa Barbara》不仅入选《时代》杂志2021年最佳摄影书,更在阿尔勒国际摄影节等权威平台引发热议。评论人Hannah Abel Hirsch指出,它“以细节的深刻关注,传递了一种既具体又普遍的情感:理解与爱一个母亲的渴望”。

对摄影师与艺术从业者而言,此书的价值在于:

1. 叙事实验的范本:如何将私人记忆转化为公共议题,并挑战媒介的固有形式。

2. 文化批判的视觉化:通过流行文化符号的解构,揭示权力与身份的话语机制。

3. 档案的创造性使用:家庭照片、剧本、剧照的混合编排,为“记忆研究”提供了新的方法论。

Diana Markosian以《Santa Barbara》完成了一次对移民史的诗意重写。她拒绝将创伤简化为悲情符号,而是通过虚构与真实的博弈,让记忆在裂痕中焕发新生。正如书末一幅剧照所示:演员扮演的幼年Markosian站在加州海滩上,海浪冲刷着写有俄文字母的沙堡——这是对离散身份的终极隐喻:一切坚固的终将消逝,唯有叙事的浪花永不停歇。