常志平 | 文

车市至暗时刻,“西安事变”利星行奔驰消费者维权,打响了产业变局的第一枪。在事件中,谁受益了?经销商是否将被淘汰?未来汽车消费会走向何方?曾任中国经销商百强榜的某经销商集团前CTO,上海未儿智能科技有限公司CEO常志平晒出了他的观点。

他认为,这或许就是奔驰母公司巧妙设计的一个苦肉计,用短暂的销量停滞,重拳打击了利星行等拥兵自重的经销商集团。

当整车厂陷入产能过剩,进入淘汰倒计时。西安奔驰事件,可以视为在长期形成的厂商 —— 经销商之间不对等关系的传统基础上,有产品决定权、分配权的厂商向经销商集团抛出的一个下马威。

最终,妄图借《汽车销售管理办法》2017版向主机厂形成要价能力的经销商集团、新零售平台、成气候的二手车商,均会在厂方强大的产品制约力面前,毫无讨价的余地。

无论愿不愿意,经销商集团必须马上启动改革。

西安奔驰女车主坐在引擎盖上控诉维权,借助一根网线点燃车主情绪,矛头直指西安利之星奔驰4S店。

如今回首,短短三天,事件迅速发酵,央视、奔驰厂商、银保监会联袂出击,双方达成妥协。从一场战役的视角复盘,此事效率值得“漂亮”二字夸赞!

同时,也暴露出中国整个汽车消费市场的风雨飘摇。2018年底沃尔沃将最高端的 S90 轿车降价至 30万,凯迪拉克将最高级的 SUV XT5降价至32万嗜血地抢夺市场,引发整个豪华车市场的颤抖,中端车一片哀嚎。

在“西安事变”中,乍看之下,奔驰受制于利星行的股权及话语权,显得毫无市场反击能力。但拨开云雾细看,利星行与奔驰中国销售公司、奔驰德国母公司之间利益纠缠纷乱。有人需要摆脱利星行——这位开疆拓土的老功臣,以免成为BBA三大巨头中唯一销量裹足不前的品牌。

这么一看,西安利之星事件背后的重要推手呼之欲出。

这一事件有太多机缘巧合,难以复制。

稍后几天,甘肃兰州之星奔驰4S店也发生了相似维权事件,后续影响平平。

让人疑惑的是,谁教会西安这位女车主坐在引擎盖上维权,直呼出“我车子还没有开出门发动机就漏油了!”这一关键句?事实上,该车行驶了10公里,早出了4S店大门,才发现机油泄漏。到底是机油泄漏,发动机油底壳受损,还是泄油阀门螺丝没有拧紧?则始终未有定论。

抛开车子质量问题这一尚无定论的技术问题。第二回合,在4S店总的面谈会上,女车主打在了蛇的七寸。舆情聚焦于“被逼迫着收取了1.5万元金融服务费”这一敏感话题。其怀疑4S店偷税漏税,这让4S店如坐针毡。虽然,后续调查得知,该店收取的金融服务费由第三方出具了发票。

但经此一役,舆论焦点转换对象,聚焦于西安利之星4S店,紧接着奔驰中国、央视、税务、银保监会、市场监督管理等各方轮番上阵拷打的,据称还挖出了其曾坑骗顾客数千万元的历史旧账来。

至此,奔驰汽车的产品力,各位看官,您觉得受损没有?

锅,都将由此店来背。

最后,女车主仍选择奔驰 CLS 作为她的座驾,奔驰,即使经过了这么一番折腾,仍然是顾客的首选。女车主获得了奔驰的终身VIP和补办的生日,以及一趟欧洲豪华游。

最后的最后,尚有些许疑虑的看官们,看到了经典的桥段:女车主被证实在整个事件中完全以化名出现,则是早有预谋,而且曾在上海经营“竞集守艺人”,并涉嫌高达575万的负债。整个事件的焦点,又成功的从奔驰4S店,转移到这名车主身上。奔驰全身而退,毫发无伤。西安利之星4S店全面溃败,被取消了奔驰新车销售资格,最终则将避免不了退出奔驰汽车营销体系。

或许,这本来就是奔驰母公司巧妙设计的一个苦肉计,用短暂的销量停滞,重拳打击了利星行等拥兵自重的经销商集团?

如果真如本文所言,那么这将是百年奔驰发展历史上,中国市场上的致胜一役,其布局堪称现代市场博弈论的经典实战案例。

—— 自始自终,奔驰汽车的产品力,没有受到丝毫的损失。

—— 事件之后,各4S店丧失了额外进项“金融服务费”,受到金融普及教育的购车群体,必然会直接选择两年免息的奔驰金融,奔驰金融大获全胜。

—— 增强了对销售末端控制的奔驰中国销售公司,将拥有对经销商更强大的话语权。

中国汽车市场明显产能过剩。

自从2017年中国汽车产量达到2800万台后,整车制造及销量就开始下滑,2018年1-12月中国乘用车累计销量为2235.06万辆,同比下滑5.8%。进而将引发部分汽车制造商的倒闭,如纳智捷、海马、郑州日产等。同时,对比国际成熟市场,我们的汽车厂商数量,明显处在高度发展过后产能过剩的时期。正有待市场的进一步清洗。见下图一、二:

图一:燃油及混动车的国产/合资厂商数,数据来源:力洋汽车

图二:燃油及混动车的海外/进口厂商数统计,数据来源:力洋汽车

以美国为例,向来是几大巨头的刺刀见红的争夺及排位座次的更迭。未来的中国乘用车市场上,必然不可能容纳这么多的生产厂商,及如此令人眼花缭乱的品牌。现在的乘用车市场,已经不是十年、二十年前的跑马圈地的时代,而是保有量接近饱和时的市场份额的进一步深化竞争。

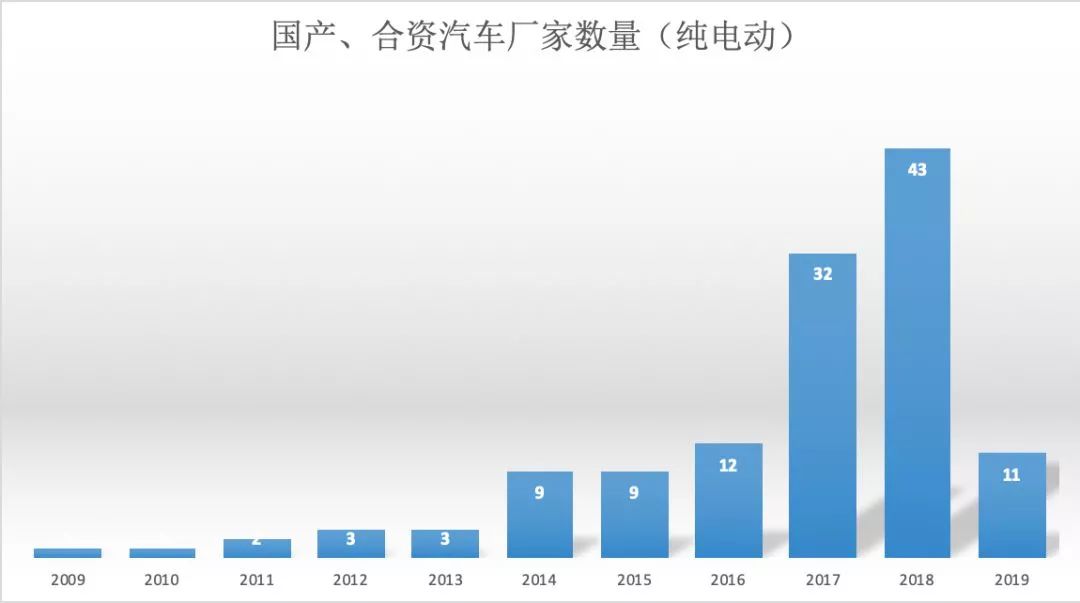

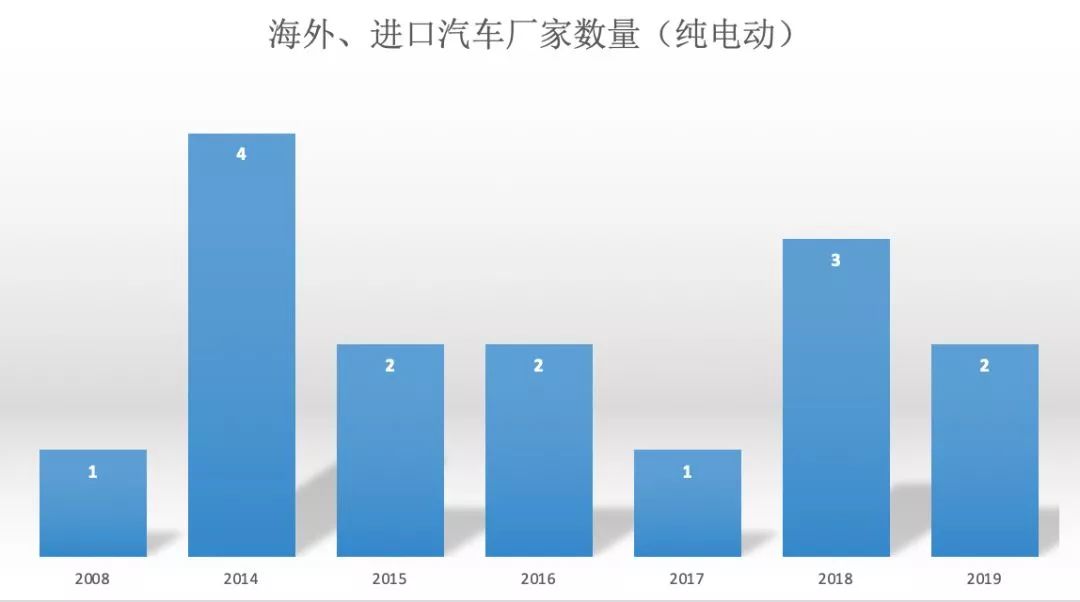

另一方面,随着国家新能源政策的推出,无论是有多年造车实力的厂商,还是PPT公司,都纷纷上马电动车项目,这中间究竟能存活几家,相信在2018年底工信部猛踩电动车的刹车之后,市场会立刻见到分晓。见下图三、四:

图三:纯电车国产/合资厂商数,数据来源:力洋汽车

图四:纯电车海外/进口厂商数统计,数据来源:力洋汽车

中国,欧洲乃至全世界的汽车生产商,都面临零件供应链、整车量产、政府政策节能减排政策,这三个重要的长期策略。

诚如美国肌肉车,在油价低迷时代,曾经统治了整个北美市场,而在新能源车初露苗头时代,丰田的不插电强混动力车,若不是受限于日本人控制专利的短视行为,完全有可能把控整个新能源汽车产业链的供应链。同时,欧美整车厂走向了一条不同的道路,发动机小型化,涡轮化,进一步深化了在整车及发动机、零配件领域的控制权。

而中国制造的汽车工业,在踉踉跄跄地跟着欧美诸强跑了一段路之后,蓦然发现自己完全依靠进口散件组装撑起来的“合资厂”,根本就不是亲儿子。所以在2015年痛下决心,希望借助电动车新政的搅局,真正实现国产化,掌握整个汽车产业的上游供应链。

宁德时代、比亚迪,应运而生。

电动车技术虽然并不足够完美,但它能搅局。

这一场大战,将决定中国汽车产业的深远格局,并将决定全球各大汽车生产商在国内的布局、乃至市场份额,甚至会直接导致一部分车厂的直接出局。

对整车而言,市场份额攸关生死,其正在重新厘定与经销商之间的关系。

在上述大命运,大格局下,各主机厂商的神经突的紧张起来。品牌的市场份额,高级职业经理人的职业生涯,就在须臾之间。

整车厂商的诉求清晰而明确:

总体目标:生存。

为了生存,战略优先顺序为:

① 保持产品力。

② 战略性的推出小排量发动机,配合零售渠道下沉(藉发动机小型化的借口,推出降价产品,同时保持高端车型的产品力)。

③ 藉《汽车销售管理办法》2017版的宽松政策,将不利因素变为提前布局的战略意图,向中小城市扩张,进一步发展销售网络。

④ 向潜在的竞争对手如途虎、米其林等发起挑战,扩张二、三、四线城市的快修店、乡村快修店等网络,并辅之以技术推广、培训认证等手段。

⑤ 打击尾大不掉,拥有向厂商讨价还价能力的经销商集团。

这次西安奔驰事件,可以视为在长期形成的厂商 —— 经销商之间不对等关系的传统基础上,有产品决定权、分配权的厂商向经销商集团抛出的一个下马威。

最终,妄图借《汽车销售管理办法》2017版向主机厂形成要价能力的经销商集团、新零售平台、成气候的二手车商,均会在厂方强大的产品制约力面前,毫无讨价的余地。

—— 厂商活,经销商才能活。

—— 如果要死,也是经销商先死。

湖北襄阳市一家二手车交易市场停满了等待出售的车辆。图/视觉中国

从2017年开始,4S店加价销售新车的情况已经极为罕见。而进入2018年,几乎所有品牌的新车都要降价销售,甚至完全依靠年底的冲量返利,甚至提前锁定2019年的订单数量,方可勉强存活。

以宝马4S店集团成名的润东汽车,则度过了一个永生难忘的年。经测算的年报业绩显示,2018年公司营收127.13亿元,同比下滑33.5%,归属母公司净利润亏损15.14亿元,同比由盈转亏,2017年同期公司盈利约2.53亿元。

与此同时,在仔细分析所有上市的汽车经销商集团的年报后可以发现,即使不公布单店的利润率、产值,但如果抛去新开店、并购4S店的业务扩展量,单店的盈利能力在2018~2019年间持续下降,均表现为销售净利润率的下降,及售后服务毛利率的下降。

因此,无论是单打独斗的4S店,还是靠抱团取暖的资金优势“做大做强”的经销商集团,都面临如下问题:

① 曾经奢靡的卖方市场已经不复存在,如今必须勒紧裤腰带过日子。自古由奢入俭难,4S店必须要有足够的勇气,面对这一现实。

②4S店的新车销售完全为负毛利,必须完全依靠厂商返利过日子。

③ 如广汇汽车等开创的汽车融资租赁业务,虽然在近几年取得了傲人的业绩 —— 汽车金融业务几乎产生了上市公司利润的50%。但是其背后的隐忧也非常明显:

融资租赁、售后回租业务的展开所需要的资金敞口及 IRR 会越来越大,如没有良好的费用控制、风险控制、巨量资金支持

,很容易失控;港股上市的易鑫汽车、先锋租赁等,就陷入了类似的麻烦之中。另外,类似金融租赁业务,依靠的是长期在二、三、四线城市的耕耘,凭借的是大量的信息不对等,及高额的年息(广汇汽车的部分产品年息达17%),随着金融管理的加强,类似“弹个车”等部分产品年息达到32%的业务,是否能够长久维系,风险是否能够平稳释放,值的考量。

④ 随着合资、国产厂商造车能力的提升,且在国家快速提升环保标准的大前提下,车辆使用年限缩短;带来的影响就是整车质量提高、故障率降低,售后服务量必然在5年内逐渐下滑。

⑤ 国产零配件制造标准的提升,伴随着整车制造零整比的下调,高频次的维修、保养逐渐向4S店以外的快修店、二级维修店分流,进一步压缩了4S店售后服务的业务承接量。

⑥ 二手车业务受到以技术流为代表的“爱车的诺诺”,以及以规模见效的“瓜子”等新电商的挤压。

⑦ 传统的汽车保养的蛋糕在变小,消费者的技术意识受到了广泛提升。甚至部分厂商(领克等)也开始建议用户在非4S店进行保养;二级维修站如途虎、米其林等专业快修店正在快速挤压这一市场;而乐车邦、保险公司送保养服务等也不断的将这一市场的蛋糕切分至毫无利润可言。

⑧ 传统的精品销售(座椅坐垫等)、贴膜、加装底盘护甲、电子导航等,正在日益丰富的出厂配置(通风座椅、隐私玻璃)、CarPlay 等技术的降维打击下,日益消失。

⑨ 延保等储值服务,看似肥水横流,但难以做大。

你的敌人,就是我的朋友。

这个话放在消费者身上,当然是开心的看到四儿子店都过的惨不忍睹,出一口购买车时遭受欺压的恶气了。

长期以来,受限于2005年版的《汽车品牌销售管理实施办法 》,二手车限迁等政策,部分4S店享受着订单排队,加价购车的大爷姿态,消费者为了买一辆车,可能还需要请税务、工商部门的人情出动,方可在加价之后,如获至宝的购得一台新潮车型。而有可能该车型在另一个城市,不仅不需要排队,甚至也不需要加价。

可以说,《汽车销售管理办法》2017版的出台,极大的释放了市场潜力。由于政策限制导致的整车价格信息不对称、购买歧视的现象正在,并已经迅速的消失。

过去十年由于造车厂、4S店与消费者之间的不对等地位,以及部分车型(甚至是豪华品牌车型)的低劣质量导致的维权难、换车难,正如春天的坚冰,逐渐融化。

西安奔驰事件的背后,有一个时间点特别引人注目,那就是国家市场监督管理总局在2019年3月14日发布的“市场监管总局关于《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告”,征求意见的截止时间是2019年4月13日。这一日期,恰好是西安奔驰事件爆发之日。

作为消费者,我们当然有理由相信,如此重大的公共事件,必然引发官方重视,并继而引发作为强势幕后部门的主机厂,作出让步。为何新车购买之后,不能像其他的工业消费品一样在指定日期之内自由退换?

现有的对于消费者过于苛刻的2013版《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,是时候要更新了。

解决了整车购买的退换保障障碍,剩下的就是整车质保所需的零配件、以及维修技术标准的公开、非厂商指定4S店维修保养的受限问题。

相信随着4S店体系的进一步走向专业化,服务项目及标准走向公开化,相关市场会越来越向消费者敞开胸怀,实现真正的买方市场的充分竞争交易。

值得注意的是,在大格局的形势下,消费者能赢得的,有可能只是战术上的回合制胜利。更多的选择,是在整体消费市场的格局下,消费者有可能作出并非完全理智的、被选择的消费行为。

如纯电动车等,在作者看来就完全属于一代试验品。

汽车工业一定是一个持续生产制造、不断试错的过程。唯有量化生产才能带来工业制造能力的提升。而这个过程,也促进了汽车召回制度的产生、完善。而真正为我国汽车工业作出贡献的,并不是制造出这些初级产品的厂商。

而是为这些初级产品买单的消费者们。

感谢你们!

在宏观政策指引下的汽车厂商 —— 作为厂商附庸的汽车经销商 —— 受益于汽车周边服务商而逐渐苏醒的消费者买方市场,三者共同构成了一个稳固的三角,并将在一个长时间内维持稳定的市场格局。

正如阿里集团耗资数十亿投资上汽集团,也并未能触动传统的汽车经销网络。先后试水的优信拍、瓜子、人人车、途虎等,均未能撬动新车销售资源。没有新车销售资源,就意味着没有客户来源,所有的二手车、售后保养等,就只能“吃4S店剩下的”,永远处于行业的下游地位。

这也是为何即使是新车销售一再亏损,汽车厂商和经销商也要拼命维持这一格局的根本原因之所在。

但是,作为源头的汽车厂商,如果不重视经销商的利益,类似如奇瑞、雪铁龙、BYD等厂商,将经销商视作可以随意剥削的4S店投资小白、随意压量新车的提款机,而丝毫不顾及品牌的声誉、产品力的可持续,那么最终损害的,也必然是厂商的利益。

为何举以上三个品牌,就在于网络上至今仍可以搜索到这方面的信息:

奇瑞每开发一个新车型,就要开设一个新的4S店体系,导致经销商的老4S店投资直接打了水漂;

雪铁龙自从C5、世嘉之后,迟迟没有新车发布,经销商期盼已久的 DS 完全抛弃了他们的念想,并在短暂使用雪铁龙的双人字标识后,迅速将其抛弃,意在打造全新的“豪华”品牌,而这直接导致了拥有良好的历史产品声誉的雪铁龙品牌在中国市场不可避免的最终走向消亡;

而BYD系列前期产品力之弱,在业内损害供应商利益之深,耳熟能详,后续产品完全依靠国家政策,豪赌电动车及动力电池。此类厂商如果如能长久发展,在其踏过的道路上,势必是友商的伤痕累累、同业内的积怨重重。

冷静分析我国当前汽车制造、销售格局的汽车经销商,应有以下应对措施:

① 正面应对形式,认清自己的市场地位。

②

加强单店、集团的管理,尤其是从业人员的管理

,例如:

- 对4S店售后维修质量、大事故车、喷漆等影响较大的技术工种,应考虑如何挽留这些人才,而不是在繁复的报表后面,看不到类似人员的大量流失。

- 重视二手车部门的业务、业绩、和员工分享市场利好,比如飞单一台车的个人收入是2000元,如果员工可以光明正大的从公司得到500元的奖励,飞单带来的离职惩罚与较高的稳定收入,自然会留住员工的工作热情。

③ 等级化的薪资层级、严苛的管理制度只能束缚人的创造力,压榨员工也不再是公司获利的源泉。经销商更应该考虑如何在不断壮大的汽车后市场,如二手车等领域牢牢占据自己的优势地位,从而做大蛋糕。例如,良好的车源从来就是来资源4S店。

④ 正视在激烈的市场竞争格局中,在部分地区、城市的同等级 4S店布局密度过大,前期开店费用过高的4S店,

在没有充足的存量客户的前提下,无法保持正常的盈亏平衡,这样的店,应尽早关门歇业

。

⑤

正视部分产品力较弱的品牌

,无法为消费者提供良好的购车体验、驾乘感受、无法应对购车经验日趋丰富的汽车消费者对诸如车辆环保指标、动力表现、能耗、安全、舒适度、数字化等需求,或在长期的大趋势下,无法降低产品销售价格,从而不可避免的要退出中国市场的趋势;这类4S店,也应早谋出路。

⑥

应正视在买方市场下,4S店公开、公正、公平交易的原则不可放弃

。否则,即便是产品力强如奔驰的西安利之星4S店,也避免不了被厂商勒令关门的命运!你不干,干不好,那么后面早有一大群竞争者等着要来分享你死后腾挪出来的市场、保有客群、潜在客群!

⑦ 应充分利用4S/5S店自身相对完整的体系,尤其是售后技术体系的优势,将周边业务做大做强,当然,这个做大做强,

不是仗着自己的这些优势向客户强买强卖,而是用明码标价、相对友商的技术 / 服务优势吸引客户到店享受服务

。如5.4%的低息金融政策 VS 友商11%~32%的利率; 如优质的补漆质量 VS 路边店的色差、颗粒感感人的补漆; 等等诸如此类可以提升毛利、客户满意度的产品、服务。再将其他原先捆绑销售的增值服务,进行明码标价公示,任顾客选择,同样能得到很高的售后毛利。如空调清洗、油液补充、节气门清洗等项目。其实,新零售的本质并不是单向式的推销,而是注重如何与顾客产生更多的交流。真正的销售,是服务于顾客内心需求,并自然而然产生的销售行为,而不是靠榨取最大客单价的的唯指标论。

⑧ 发挥经销商集团的品牌优势:如广汇汽车、中升汽车、永达汽车等,在利用自身品牌优势开展销售方面,所得并不相同。利用经销商自己的规模优势如:地域规模、近似品牌规模优势,进行全网、线上、线下的服务品质保障宣传,一如当年国美、永乐、苏宁三家进行家电争霸大战时,永乐家电推出的45天、90天、180天包退、包换、包修三包政策,令消费者眼前一亮,在一个夏天占领了上海90%的空调市场。可惜我们的汽车经销商始终没有类似的魄力,走在国家政策法规的前列。也就难以赢得消费者的口碑。自然,也就不可能有超乎寻常的市场表现力。

未来的汽车消费市场,归根到底,必将是服务商与消费者占据话语主导权的市场,而不是主机厂主导的市场。