2016年,英国首相潇洒哥卡梅伦脱欧公投一把玩脱,黯然下台,“英国脱欧”成为一个热点词汇。卡梅伦拍拍屁股走了倒是潇洒,后面梅姨和黄毛约翰逊前赴后继擦屁股,到了今年1月31日,脱欧协议终于正式生效,英国和欧盟一拍两散。

“脱欧入亚”是我生造的一个词。

大家熟悉的词是“脱亚入欧”,说的是一百多年前的日本。

一百年前日本要脱亚,如今英国要脱欧,两者之间有深刻的关联。本文就为你排疑解惑。

一、岛国的双重态

以欧亚大陆为中心,英国和日本这两个岛国一东一西,很有地缘上的相似性。

幅员辽阔,人口和资源丰富的大陆作为经济中心,岛国积极融入产业分工,成为经济体系中的一环,为大陆经济做配套。

罗马帝国巅峰时代的不列颠,如今的日本主要处于这种范式。

大陆或分裂、或动荡,或者出现强大到凌驾于政权之上的金融资本,金融资本大量外流,在岛国形成离岸金融中心。

已经形成的离岸金融中心为了维护自身的利益,又会刻意保持大陆的分裂动荡状态,以便从外部加以控制。

中世纪的威尼斯、十六至十七世纪的荷兰、“光荣革命”至十九世纪的英国,十九世纪后期到二战前的日本,主要处于这种范式。

比如日本当年的脱亚入欧,在产业分工上就要向欧洲融入,脱离亚洲的目的,则是对亚洲大陆实现离岸控制。

这是在当时欧洲压倒亚洲的情况下,对于岛国日本的最佳战略。

一个独立的金融中心,不可能脱离产业地位而存在。

实际的情况,往往是两种范式的叠加。

哪种范式占据主流,就决定了岛国到底是“脱”还是“入”。

一些小的国家或地区,例如新加坡、HK,由于自身体量太小,作为产业分工的成分更稀薄,离岸金融的成分更浓厚。

既然是离岸金融,就是要逃离监管成为法外之地,因此必然存在各种灰色甚至黑色的钱。

一些

小的离

岸金融中心例如冰岛、维京群岛,基本作为藏脏钱、洗黑钱的地方存在的。

欧洲中心的瑞士也可以看做离岸金融中心,因为多山地势,以及周围大国势力平衡,也使得瑞士成为藏钱洗钱的绝佳之地。企业在海外藏钱的太多,连美国自己都受不了,特朗普政府颁布各种政策法案,恩威并施让藏起来的钱流回来。

体量更大的海岛,比如美国,情况更复杂一些。

鼎盛时期,美国自身就是全球经济中心,其他国家围绕它做产业分工,但是当美国去工业化之后,美国作为全球离岸金融中心的作用就越来越凸显。

了解了基本概念后,对于英国脱欧这件事,我们要回答三个问题:

关于英国与欧洲的相爱相杀,具体内容可以看本公众号的英国史系列,这里不做赘述。

我们从二战后谈起。

虽然

英国地理上在欧洲,但是英国其实早就不算是一个纯粹的欧洲国家。

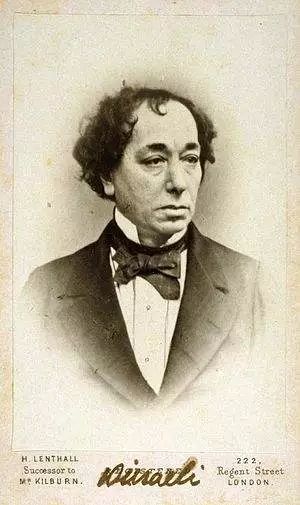

十九世纪的英国首相迪斯累利(Benjamin Disraeli),曾建议维多利亚女王迁都印度:“女王应该集中一支强大的舰队,并与她的全部王室成员和上流精英一起出发,把帝国的所在地从伦敦迁往德里。”

迪斯累利,英国首相中唯一的犹太人

迪斯累利,英国首相中唯一的犹太人

对此,德国宪法学家卡尔·施密特如此评论:“他预感到,英国这个岛屿不再是欧洲的一部分。它的命运不一定非得与欧洲联系在一起。它可以就此启程,改变其作为一个海洋性世界帝国的首都的位置。这艘船可以在这里起锚并在另一个地方抛锚。这条巨大的鲸鱼,利维坦,可以游动起来,找寻其他的海洋了。”

利益在哪里,英国就在哪里。

英国就像一条追逐血腥味的鲨鱼,需要时刻保持游动状态,以寻找更适合自己生存的海域。英国本土体量太小,如果不能从海外获利,凭什么成为一流强国?十八世纪英国的重心在美洲,十

九世纪英国的重心就在印度,后来又转移到了远东,建立了从苏伊士到孟买,从香港到上海的庞大海上金融帝国。

欧盟的前身叫做欧洲共同体简称欧共体,是包括欧洲煤钢联营、欧洲原子能联营和欧洲经济共同体(共同市场)。

如果说联合国是反法西斯联盟在战后的延续,欧共体则是反苏联盟的延续,这俩都是二战的遗产。

二战的结果,打垮了纵横四海的大英帝国,崛起了美苏两大势力,重创了传统欧陆强国法国,摧毁了纳粹德国。世界形势发生了天翻地覆的改变,欧洲各方各怀鬼胎,算计之后的局势。

二战打到后期,丘吉尔已经明白,美国的目的,就是摧毁大英帝国以便取而代之,因为两者都是海洋帝国,处于相同的生态位。

同类相残才是最致命的,美国可以把大英帝国的残留家当,吃到渣都不剩。

雅尔塔会议期间,罗斯福和斯大林进行多次密谈,都不带丘吉尔玩,丘吉尔自嘲:

“我的一边坐着巨大的俄国熊,另一边坐着巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴”。

从地缘上看,美国处于世界岛的外围,苏联位于世界岛中心,两者之间的欧洲和中国则是缓冲区。

美苏组成G2共治,利益冲突最小,是一种可能的战略平衡态势。

这种情况下,英国和欧洲一样只能在美苏夹缝中生存,当时的英国还具有广大海外利益,受损更大。

于是丘吉尔进行铁幕演说,千方百计挑动美苏对抗,这样处于欧洲边缘的英国就可以乱中取栗。

罗斯福死后上台的杜鲁门政府都是少壮派组成,美国朝野上下正处于怼天怼地怼空气的自信心爆棚状态,中了老奸巨猾的丘吉尔的“驱虎吞狼”之计。

于是,美苏双方的猜疑链不断延伸,对抗升级,欧洲分裂为华约北约,冷战开启。

由于两次世界大战都是德国发起,为了永绝后患,美国财长摩根索提出的战后处置计划,要将德国的工业潜力彻底摧毁,把德国变成一个农牧国。

但是这样一来,就等于把德国彻底推到苏联一方。

如果让苏联势力推进到莱茵河一线,光靠法国肯定挡不住苏联。

只有让德国复活,才能让德国成为阻挡苏联西进的肉盾。

但是,让德国再发展起来,再次挑起大战怎么办?

曾被德国反复蹂躏的法国更是心存恐惧。

思来想去,只有推动欧洲一体化,让欧洲的经贸关系融为一体,你中有我我中有你,

将德国欧洲化,从而避免欧洲德国化。

德国当年就是这样统一起来的,也算是有成功经验可以借鉴。

但是这帮欧洲政治家可能忘了,德国统一之前,各诸侯国虽然经贸相通,但是一有风吹草动就相互扯皮,很是蛋疼。

最后还是俾斯麦推行铁血政策,用武力才统一德意志。

后来欧盟的发展走向,其实就重演了当年德意志邦联的一幕,也为今天的事情种下了前因。

1815年成立的德意志邦联

至于英国,虽然自认实力已经赶不上美国了,但是心里还是觉得自己比这帮欧洲傻缺们要高级,因此倡导所谓的三环外交。

首先是英美特殊关系,然后是英联邦,最后才是联合起来的欧洲,英国作为这三环连接的焦点和纽带。

这种提法,就把英国置于跟欧共体平起平坐的地位。

美国倒是正需要把英国作为对欧洲施加影响的抓手,因此没有什么异议。

至于德国,已经被打得满头包了,能有啥意见?

至少比成为农业国强吧。

所以你们说的都对。

但是这让欧洲其他国家怎么想?

特别是法国,法国与英国缠斗几百年,相互底细摸得一清二楚,英国人撅起屁股,法国人就知道他要拉什么屎,戴高乐更是对于英国流氓的伎俩烦得透透的,将英国视作美国向欧洲金融渗透的特洛伊木马,因此说什么也不让英国加入欧共体,

所以,在美苏对抗的背景下,欧共体这个前所未有的事物登上了历史舞台。

法国为主导积极推进,德国没啥说的,跟着法国推进;

英国嘴上说要加入也不是真心想加入,法国则坚决抵制英国。

简而言之,欧共体的作用就是抵抗俄国人,压制德国人,排除英国人。美国和法国虽然是主导者,但是也各怀心思,法国希望通过欧洲一体化增强自身国际影响,美国则是希望对欧洲施加更多的影响。特别是戴高乐时期的法国,经常跟美国唱反调

欧洲这边形势在勾心斗角相互妥协中好不容易定下来了,欧亚大陆另一边的日本跟着躺赢。

因为美苏对抗,日本成为前沿阵地,必须像加强德国一样加强日本(比起分裂的德国,日本只是丢了北方四岛,基本还是完整的)。

再加上中国意外统一,日本地位和作用更得到加强。

战后二十年,德国和日本有外界助力,再加上原有的受过良好教育的人力资源基础,卯足力气发展,成为两个最耀眼的新兴工业国。

1973年1月1日,在外面蹭了好久的英国,终于加入了欧共体的大家庭,享受期待已久的鱼水之欢。

为啥折腾这么久,还是让英国进来了?

有两方面因素:

战后的英国还残留着海洋帝国的美梦,梦想把英联邦这个体系作为弱化版的大英帝国。

但是美国虽然中了英国圈套跟苏联全面对抗,但是仍然铁了心要肢解这些老牌殖民帝国。

因为美国作为全球的离岸金融中心,需要建立新型的金融殖民体系,把殖民帝国打散了才好金融渗透。而且这么做又可以站在道义高地。

所以战后民族独立运动风起云涌,海外殖民地日益成为英国的负资产。一顿操作猛如虎之后,海外领地还是纷纷脱离。

对比欧共体搞得有声有色,一帮欧洲国家在废墟上站立起来,经济发展迅猛,英国在战争中相对破坏不那么严重,但是经济发展速度还赶不上这些欧洲邻居。相对于迅猛发展的德国,更是相形见绌。

没有对比就没有伤害,英国老百姓怨声载道,执政党左右为难。

于是,英国迫切要加入欧洲,享受一体化红利。

上世纪六十年代末,全球经济发展到一个阶段性瓶颈,革命运动如火如荼。

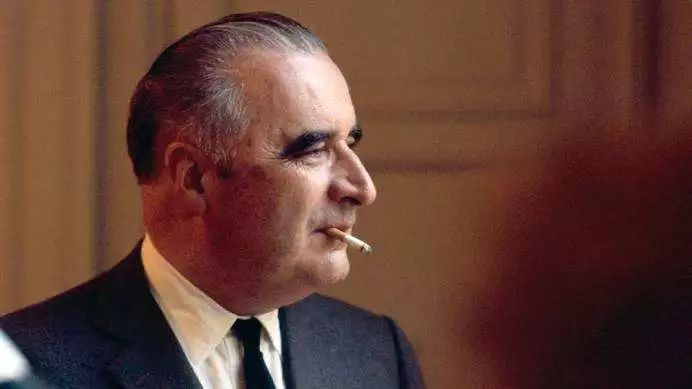

在法国,长期执政的戴高乐政府被当成独裁政府搞下台,蓬皮杜政府上台。

蓬皮杜就是国际金融资本的一个代理人,他刚上台不久就推出了新的银行法案,史称“蓬皮杜·罗斯柴尔德法案”。

从这部法律开始,法国国家的金融结构被改变了。

过去,国家可以向法国中央银行以低于1%的利率借款使用。

而这部法律通过之后,就变成“法国中央银行以1%的利率将钱借给私人银行,而私人银行再以4%的利率借钱给国家”。

从此法国的国债打着滚往上涨。

蓬皮杜

蓬皮杜

在蓬皮杜的支持下,英国顺理成章地加入了欧共体。

前文说过,英国是欧洲的离岸金融中心,随着英国加入欧共体,国际金融资本以英国为跳板进出欧洲的就很容易了,为接下来的一系列变革打下基础。

至于德国?

一个战败国多什么嘴,老老实实发展自己是王道。

与日本后来都被带偏大搞房地产,搞金融泡沫不同,德国依然老老实实地发展制造业,将金融作为发展实体经济的手段,而不是反客为主,让金融成为主体。

欧共体最大的矛盾,就始于英国的加入。换句话说,英国加入大保健豪华套餐,是造成欧盟埋下解体的隐患的一个重要因素。

1973年,是战后历史上最重要的一年。

除了英国加入欧共体,蓬皮杜颁布新银行法都发生在这一年之外,这一年还发生了两件大事:

二是布雷顿森林体系瓦解,美元与黄金脱钩,改为与石油挂钩,也就是后来通称的“石油美元”登上历史舞台。

这一年还发生了一件跟中国相关的大事。

1973年1月5日,国家计委向国务院提交《关于增加设备进口、扩大经济交流的请示报告》,建议利用西方经济危机,在今后3至5年内引进价值43亿美元的成套设备,通称“四三方案”。

这是中国自建国初期从苏联引进156项重点工程之后,第二次对外大规模引进工业项目,也是第一次从西方引进产业,也可以看做后来改革开放的先声。

(关于四三方案,参见:

任正非的“工业党情怀”是如何养成的?

||什么是华为?

(5))

这五件事看起来各不相同,其实都跟一件事有关,就是国际金融资本开始尝试大规模脱离各国产业的资本循环,走向通过金融操作直接获利。

石油美元是这一切的基础,英国加入欧共体和法国新银行法,都是打通金融收割管道的措施。

石油危机,则成为驱赶产业资本逃离实业,蜕变为纯粹金融资本的驱动力。

从此开始,英国算是认命了,跟在美国后面亦步亦趋,充当华尔街的忠犬。法国也一步步上了国际金融资本的贼船。

至于中国的四三方案,如果欧美各国都不干制造业这些脏活累活,玩高大上的金融了,这些脏活累活总得有人干吧?

金融不能直接变出衣服电冰箱汽车啊!中国这个普及了初等教育,人力成本极低,又要走向开放的国家,就是这些要被淘汰的落后产能最佳的去处。

这也是这一轮经济全球化的底层逻辑。

从此开始,跨国公司数量迅猛增长,产业资本的全球布局与金融资本的全球收割,成为全球化的一体两面。

美英法都走向去工业化之路,但是德国没走,不仅没走,还进一步加强。

德国越来越发现自己如同置身天堂:

欧共体打造了遍及全欧洲的自由贸易体系,在这个体系内德国制造的工业品摧枯拉朽一般攻城拔寨。

于是,自由贸易中的马太效应不断加强,工业实力不那么强的欧洲国家产业受到冲击,不去工业化也得去,导致自身形势继续衰落。在欧洲之外,

美国也在去工业化,德国商品在北美也越来越受欢迎。

日本的情况跟德国类似,但是德国货的冲击主要被欧洲市场吸收了,日本周围没有足够的市场,只能大举进入美国市场,日货直接跟美国货怼上了,日本成了出头鸟,于是爆发了美日贸易战。

美日贸易战之后,美国里根政府进一步推动金融自由化改革,解除了1929年大萧条之后给金融资本套上的枷锁。

金融资本如虎添翼,对内发动恶意杠杆收购,通过做空本国制造业谋取大量财富;

对外发动金融收割,全球剪羊毛。

英国的撒切尔改革基本就是照猫画虎,核心是推动金融自由化。

收割来的金融资本投资高回报的信息产业,引发了信息革命;

产业转移到中国使得消费工业品价格持续走低,中低层相当于变相增加了收入;

再加上苏联解体释放大量红利,因此英美很是过了一阵好日子。

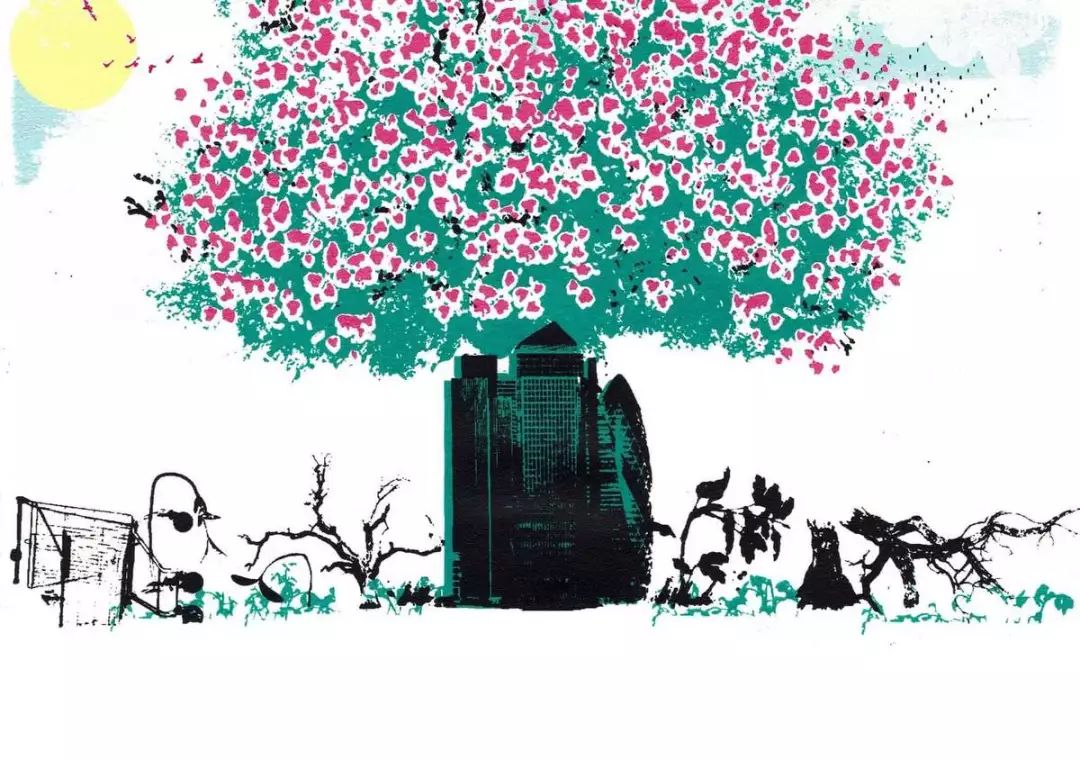

由于英国自身体量较小,又作为华尔街金融资本进出欧洲的通道,

又不像美国还有信息新兴产业

,因此正可谓一花开罢百花杀,英国

金融畸形繁荣的同时,百业凋敝。正因为如此,英国也只好越来越依赖金融,马太效应越来越显著。

英国的金融中心诅咒

英国的金融中心诅咒

把英国当做精神祖国的香港,后来也重复了相同的轨迹。

与此同时,随着实力的增强,德国开始对自己的命运和地位有了更多的想法。

德国在欧共体中的地位越来越重要,逐渐取代法国,成为继续推动欧洲一体化的主力。

就在东西德统一后不久,1991年12月11日,欧共体马斯特里赫特首脑会议通过了《欧洲联盟条约》,欧洲从经济一体化向政治经济一体化转变。

1999年1月1日,欧洲统一货币——欧元诞生(英国依然保留英镑)。

欧元诞生是一个关键性的标志,欧盟国家GDP总量超过美国成为第一大经济体。

美元能进行全球金融收割,理论上欧元也可以,这就动了美国的核心利益。

于是在世纪之交,美欧矛盾上升成为世界头号矛盾。

美国需要拉中国作为平价工业品生产基地,自己集中精力搞欧洲。

中国顺利加入WTO走上飞速发展之路,首先要感谢的是,欧元拉仇恨效果显著,让美国不得不放松对中国的严防死守。

克林顿政府发动科索沃战争,目的就是打击欧元。

2001年上台的小布什政府发动反恐战争,伊拉克战争、阿富汗战争,实际上目标都是欧元。

美国的战争机器呈现突出特点,全球布局,快速精准打击,半小时响应。

为什么如此追求反应速度?

因为打击主要是冲着钱去的,驱赶金融资本按照其意图流动。

因此,美国从来不会跟主要大国起直接冲突(如果那样的话,美国的投资就真损失了),而是在关键时刻在主要金融市场附近区域制造恐慌,以便把钱驱赶出去,方便后续一系列金融骚操作。

美国的战争机器呈现突出特点,全球布局,快速精准打击,半小时响应。

为什么如此追求反应速度?

因为打击主要是冲着钱去的,驱赶金融资本按照其意图流动。

因此,美国从来不会跟主要大国起直接冲突(如果那样的话,美国的投资就真损失了),而是在关键时刻在主要金融市场附近区域制造恐慌,以便把钱驱赶出去,方便后续一系列金融骚操作。

黄沙百战穿金甲,不破欧元终不还!

中东和西域都是沙漠,这首唐代边塞诗放在这里倒是挺应景。

其实欧元从一开始就被留了后门,也许是为了将来便于发动攻击。

被称为欧元之父的蒙代尔,是一个出生在加拿大的美国人,他提出的蒙代尔不可能三角,就是欧元诞生的理论基石。

这个理论说资本自由流动,汇率自由浮动和独立的货币政策,三者不可能同时实现。国际自由贸易又需要固定汇率;为了方便金融收割,又必须保证资本自由流动,那么欧洲各国就只能放弃自身独立的货币政策,采用统一货币,就是欧元。