毒品之所以如此难以戒掉,毒品本身的危险只是原因之一。

文|刘大可

毒瘾极难戒断,首先是强烈的身体依赖,但更难摆脱的是精神依赖。戒断生理毒瘾的人,回到旧环境通常很快会复吸,因此我们很少看到能真正戒断成功的瘾君子。这正是世界各国严厉禁毒的原因。

然而,对身体依赖危险性的强调,往往遮蔽了药物成瘾的精神依赖问题。德国与美国的历史表明,后者与前者同等重要。

二战期间,横扫欧洲的德军以意志狂热、不知疲倦著称,被纳粹当做日耳曼“超人”来宣传。但很少被提及的是,纳粹军队是一支嗑药大军,二战期间消耗的冰毒数以亿份计。

毒品出现在战场始于吗啡。

1804 年,德国药剂师弗雷德里希·瑟图纳(Friedrich Sertürner,1783-1841)从罂粟中成功提取吗啡,很快投入战场,以其强力镇痛宁神作用,促进伤员返回前线。19 世纪中叶,美国内战大量使用块状吗啡,“吗啡成瘾”成了士兵的职业病。

▍19 世纪末美国的块状吗啡广告,当时的医药管制尚且宽松,吗啡滥用非常普遍

历时四年的一战,更是一次大规模的药物泛滥,从鸦片、吗啡到可卡因,不仅毁灭了挣扎在生死线上的士兵,还波及被战争夺去正常生活的平民,尤以德国为甚。

战败的德国一片焦土,又负担了沉重的战败协议,经济崩溃,民不聊生,毒品越发在国内泛滥起来,甚至成为了经济支柱。1929 年《国际鸦片公约》前,仅柏林的鸦片年产量就达到 200 多吨,5 年内全国生产的吗啡和可卡因占世界产量的 40%左右,是世界第一贩毒大国,连家庭主妇都时常走上街头,买一只可卡因排遣压力。

▍1924 年,在街头购买可卡因的德国妇女

因此,希特勒上台后,将禁毒列为优先举措,德意志帝国 1933 年通过的首批法律,就包括吸毒者的无限期强制戒毒,还设立了新的秘密警察部门调查毒品来源——当然也用于构陷犹太人,声称犹太人是毒品贩子。

然而,这位禁毒英雄本人后来却成了重度毒品用户,还将毒品推广到全国,引领第三帝国走进了新毒品时代:随着 1943 年盟军转守为攻,原本烟酒不沾的希特勒在重压下陷入严重的焦虑症,他的私人医生逐渐给他使用了各种精神振奋药物,包括巴比妥、睾丸素、海洛因,直至新药“柏飞丁”。

“柏飞丁”(Pervitin)是甲基苯丙胺在柏林的注册名,这种新药于 1893 年由日本化学家长井长义合成自麻黄碱,并于 1919 年由绪方章完成了结晶化,今天的通用名是“冰毒”。它有极强的振奋和止痛功效,二战期间的同盟国和轴心国双方都发给前线士兵使用。

▍冰毒的晶体——麻黄碱原本是常用药,治疗失眠、头痛、焦虑、心悸、高血压等症,冰毒与它的主要区别是少了一个亲水的羟基,更容易穿透血脑屏障,因此成为精神振奋药

冰毒也深受前线将士欢迎,使用者活力倍增、精神振奋,不知饥饿疲倦,充满了行动的意愿,效果远较吗啡和海洛因为佳——然而冰毒对于人体有严重危险,亢奋之后是持续的萎靡、幻觉、恶心,甚至心力衰竭。

人们终于发现沾上冰毒的人早晚会死,不是死于戒断后的痛苦,就是死于振奋时的疯狂。但是甲基苯丙胺在战后的恶名昭著,并不妨碍这类药物继续应用战场。

苯丙胺类药物再次活跃于战场,是通过越战中的美军。

越战后期,泥足深陷的美国政府开始将苯丙胺药丸发放给在越南执行侦察和伏击任务的部队。虽然在名义上规定,战斗前的 48 小时内只能服用 20 毫克安非他命,但这项标准很少被遵守。

从 1966 年至 1969 年,美军共使用了 2.25 亿片精神振奋药物,包括安非他命的各种衍生品,比二战时期增长了 1 倍有余。最终,20%的越战军人如二战德军一样染上了毒瘾。

▍正在吸食大麻烟卷的越战美军

这令美国国内万分焦虑:一旦战争结束,数以十万计的瘾君子就会招摇上路,带来巨大的社会隐患。

然而战争结束后,什么都没有发生。据统计, 95%以上的成瘾军人回国后就自动断绝了毒瘾,重新开始正常生活。

相比德国的两次悲剧,更严重的药物泛滥却没有更严重地毁灭美国士兵,这似乎不可思议。其中关键的差异或许在于,二战德军是一个民族失败前的垂死挣扎;越战中的美军却能回到熟悉安全的家乡。

这一现象提醒我们,药物依赖与环境给予的压力有密切的关系,这显然与人们熟悉的经典认知不大一样。

经典的毒品成瘾机制理论来自神经生物学,认为药品滥用改变了大脑的奖励机制,使大脑对药物产生了依赖——“毒品导致了毒瘾”。

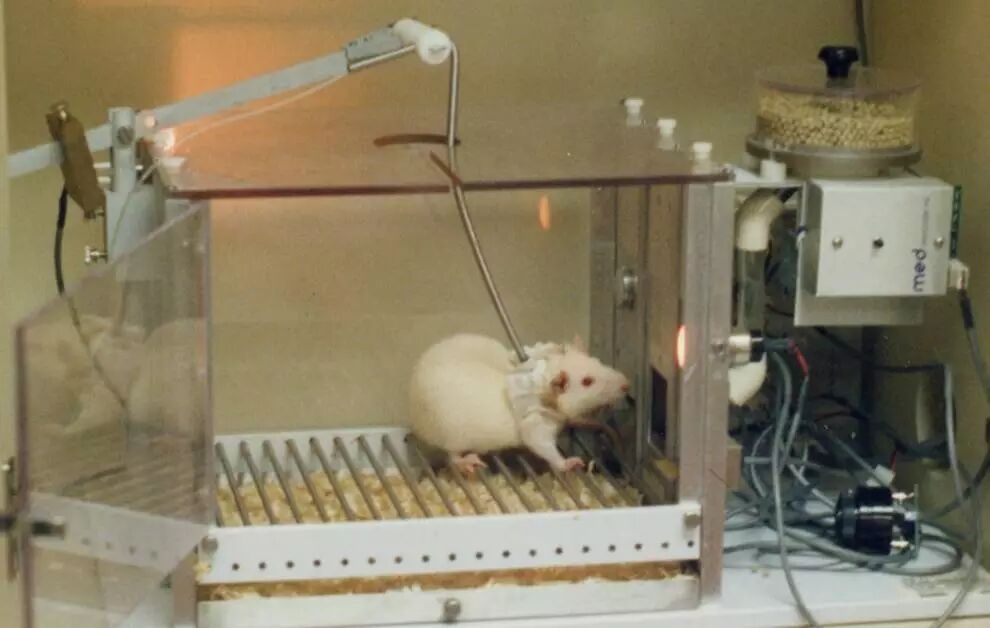

这套理论建立在一套著名的动物实验上:

给笼子里的老鼠两份水,一份是普通的饮用水,一份勾兑了海洛因,那么老鼠就会一遍遍地跑去喝那种有海洛因的水,就连电击也不能阻止它们,最终会把自己活活饿死、累死、水撑死。

显然,是海洛因让实验鼠产生了强烈的依赖,直接改变它的行为方式。从 20 世纪 50 年代开始,以豚鼠、兔子乃至猕猴为实验动物的各种改良实验都不断重复了这一结论。

▍一个以豚鼠为实验动物的毒瘾实验:豚鼠每当踏中压板,注射器就给豚鼠一定剂量的海洛因,那么豚鼠就会疯狂地踏那块压板,食物近在眼前也不吃,直到把自己累死、饿死——好惨

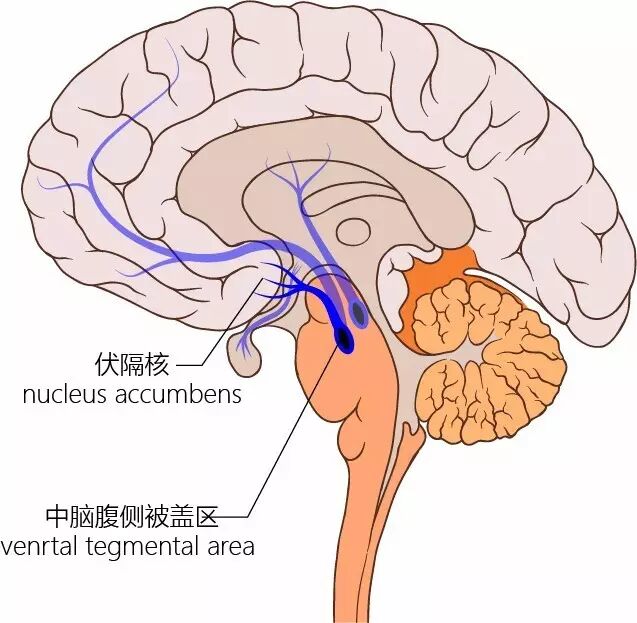

在微观层面上,研究者又找到了各种药物依赖的生理机制:哺乳动物能对某种具体的行为产生欲望,乃是因为大脑深处有一条称为“奖励系统”的神经通路,其主要递质是“多巴胺”。

多巴胺能与某些神经突触上专门的受体结合,最终产生快乐的体验。通常情况下,多巴胺动态地维持在较低的水平,使我们心情平静;但当尝到美食、学会舞蹈、求得爱侣,它就会大量地释放,让我们由衷地感受到成功的喜悦,我们也因此愿意克服困难重复这些行为,不断地进步。

▍奖励通路是多巴胺通路的一部分,它源于中脑腹侧被盖区,抵达大脑伏隔核,当伏隔核大量释放多巴胺,奖励就产生了

奖励系统是我们进取的原动力,然而许多药物都能在奖励系统中作弊,它们以各种方式提高多巴胺在神经突触间的浓度,让奖励通路持续兴奋。

比如可卡因能抑制多巴胺在突触间的回收,让多巴胺不断积累;冰毒等苯丙胺类药物能促进突触前膜释放多巴胺;尼古丁和鸦片类药物则中断多巴胺的抑制机制,促使多巴胺超量释放。

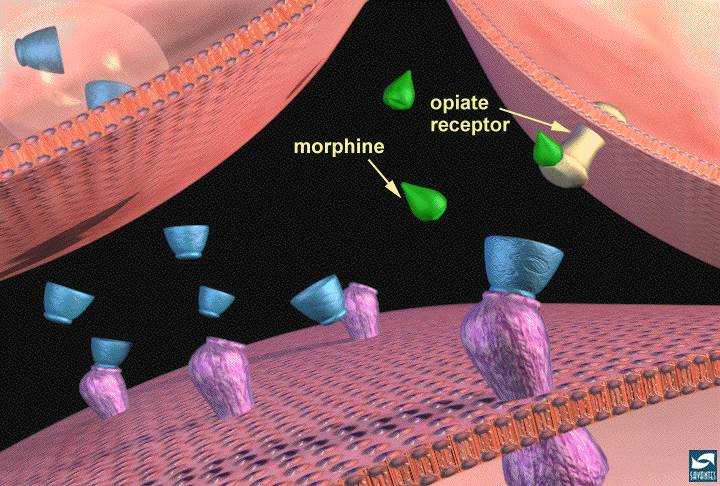

▍一个伏隔核中的神经突触:左上是释放多巴胺(蓝色)的突触前膜,下方带有多巴胺受体(紫色)的突触后膜,右上是抑制多巴胺释放的中间神经元;吗啡等鸦片类药物(绿色)能结合中间神经元的内啡肽受体(黄色),取消抑制作用,也就促进了多巴胺的释放

另一方面,高含量的多巴胺除了使我们感到快乐,还会改变伏隔核神经元的基因表达,让我们对多巴胺的反应变迟钝,需要更大的成功才能感到喜悦——这原本是敦促我们戒骄戒躁勇攀高峰的生理机制,但药物带来的超量多巴胺会使这一进程变得又快又强。

于是,短短几周之内,那些原本能让我们感到快乐的行为都变得索然无味,只有越来越多地滥用药物才能满足神经系统的需求,而一旦停药就会陷入痛苦烦躁的阶段反应——这就是难以戒除的药物依赖,或者说“毒瘾”。

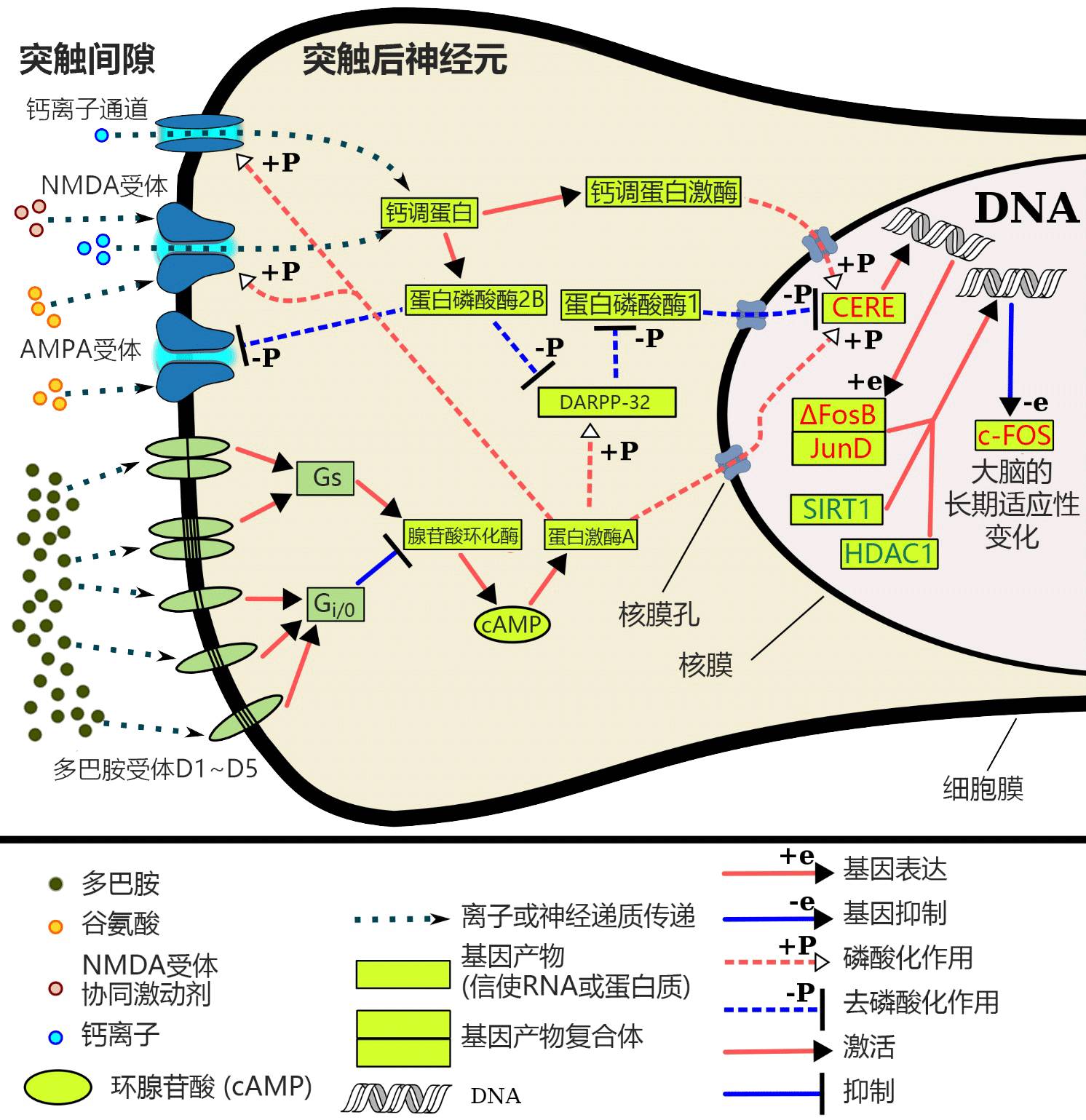

▍大脑奖励系统受大剂量神经振奋药物影响,产生药物依赖的细胞内信号转导:神经元长期暴露于高剂量的多巴胺(橄榄绿色),则会通过一系列复杂的信号转导促使细胞核合成转录因子 ΔFosB

而到上世纪 90 年代,研究者在成瘾者的伏隔核神经元中发现高水平的“ΔFosB”因子,并进一步地发现它是各种成瘾现象的“分子开关”:只要这种蛋白质过量表达,我们就会强烈依赖某种具体的行为,包括吸毒、性交、饮酒、暴食、赌博、网游、手机、收集图片等等。

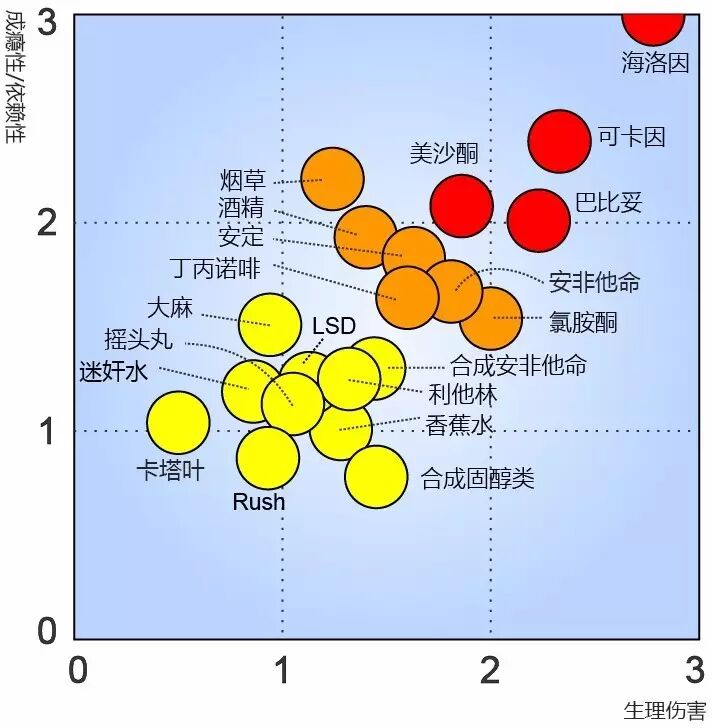

▍根据调查统计比较不同药物的成瘾性和生理伤害程度,全部使用了最常见的商品名

既然是“毒品导致了毒瘾”,那么戒断疗法就应该让成瘾者离开他们依赖的药物,必要时隔离他们,在他们渴望毒品时给他们制造痛苦的刺激,消除毒品带来的正面激励。这种理念还被推而广之,治疗酒瘾、暴食,甚至所谓的“网络沉迷”。

不过,这种治疗方式也许忽视了某些东西。除了前面那些能抵抗毒瘾的德国兵和美国兵的例子,我们有必要再回顾一下药物历史。

早在 19 世纪末,欧美各国就流行一种“专利药”,这种药品在药店出售,生产商为了表面上的疗效常常故意隐瞒成分和含量,非常类似现在的中成药。许多止痛药、止咳药和感冒药都会加入大量吗啡和酒精,利用它们的镇痛和振奋效果掩盖病情。

▍1890 年左右的牙痛水,有效成分是可卡因

▍塞斯博士止咳水,19 世纪末销售,主要有效成分是过量的吗啡,号称能治疗咳嗽、哮喘、肺炎、疟疾……等等疾病

这些利用大剂量可卡因和鸦片类药物掩盖病情的专利药的确立竿见影,不但能让病症迅速减退,更能使人精神振奋,有时候比健康还“健康”,于是很多人有意识地服用这些专利药,成了瘾君子。

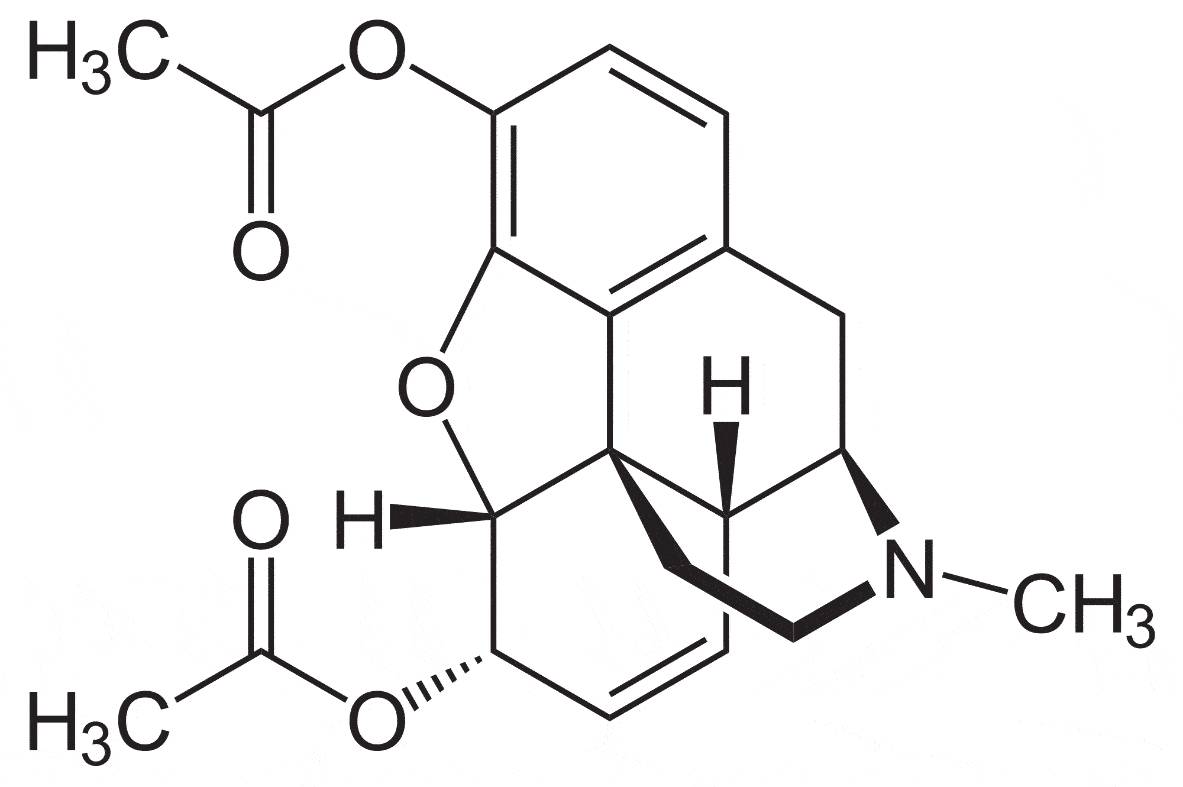

1897 年,德国拜耳公司研发出镇痛效果更强的二乙酰吗啡。因为从来没有人依赖过这种新药,拜尔就将它称作“不会上瘾的吗啡代用品”推广上市。又由于二乙酰吗啡服用后有强烈的成功喜悦感,拜尔将它的商品名定“英雄”(Heroin),即“海洛因”。

▍二乙酰吗啡的结构简式,两个乙酰使它比吗啡更亲油,注射后更容易穿过血脑屏障

海洛因的药效果然显著,很快被用于止咳、消炎、抗肿瘤甚至治疗月经过多。结果从 1898 年到上世纪 20 年代,日益广大的销量让海洛因使用者越来越多,尤其是吗啡成瘾者大量改用海洛因。终于到 1925 年,国联卫生委员会发布了海洛因禁令,昔日的万灵药彻底变成恶名昭著的魔鬼。

▍德国拜尔公司的海洛因包装

这似乎确证了“毒品导致了毒瘾”的经典理论,但无论吗啡还是海洛因,最初十几年的广泛应用并没有形成明显的依赖者群体,直到它被有目的地滥用才成为毒品。换句话说,是药物还是毒品,与使用者对待它的态度有关。

今天的药房里存在更普遍的同类案例。鸦片类药物直到今日都是最常见的镇痛药,2013 年全球有 4.5 万公斤的吗啡被用于镇痛,比 20 年前增加了 20 倍,且主要在发达国家用于缓解烧伤、骨折、心肌梗塞、癌症晚期乃至产前阵痛,可营造长达 7 个小时的无痛体验。

▍不同浓度的医用吗啡

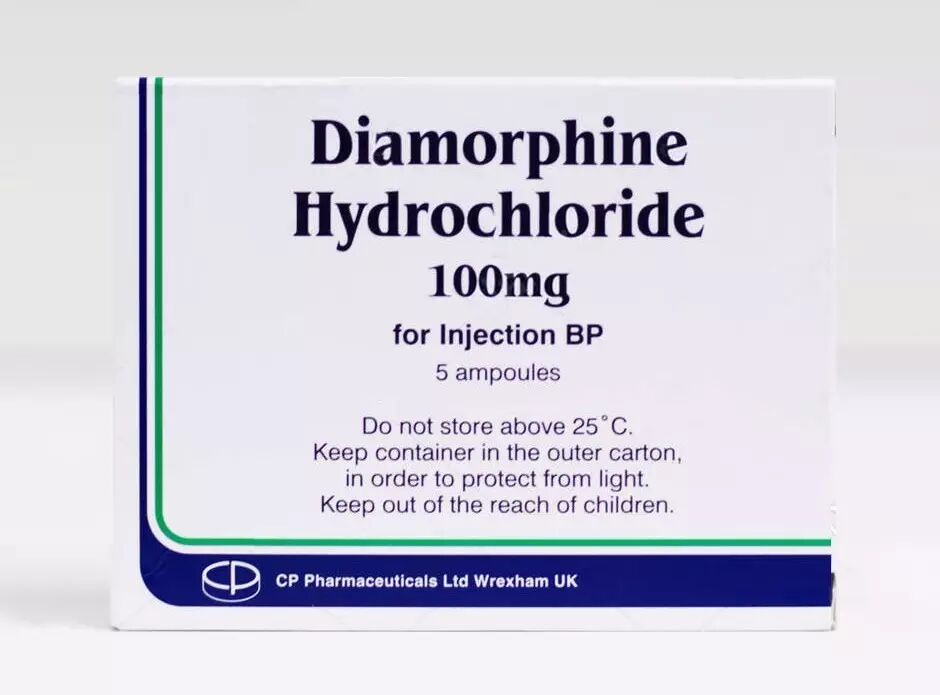

甚至海洛因也仍被英国、荷兰、瑞士等国用于晚期癌症、心肌梗塞、严重外伤、外科手术恢复甚至慢性疼痛。这些医用海洛因不但纯度远高于黑市几经辗转勾兑的“白粉”,而且考虑到这些疾病或创伤的持续时间,海洛因的静脉注射往往长达数周甚至数月,使用量也远远超过一般吸毒者。

▍英国医用二乙酰吗啡注射剂

与“毒品沾上就戒不掉”的惯常认知不同,这些大量使用吗啡乃至海洛因的病人虽可能产生耐药性,需要加大剂量,但很少染上毒瘾:他们既没有痛苦煎熬的戒断反应,也不渴望这些镇痛剂,更不打算自己买来注射——他们只想恢复健康。

诸多的临床样本表明,精神振奋药物究竟被当作回归正常生活的助手,还是逃避痛苦的安慰,会影响到使用这些药物的结果。

上世纪 70 年代末,加拿大心理学家布鲁斯·亚历山大(Bruce K. Alexander,1939-)开始思考环境在药物依赖中的意义,设计了一套著名的“老鼠乐园实验”:

实验包括两个场地,一个是经典实验里的老鼠笼,里面只有饲料、饮用水和用糖掩盖苦味的吗啡水;另一个场地是面积 200 倍于笼子的“老鼠乐园”,其中有充分的照明和保温,有美味的食物,有好玩的小球、轮子和罐头筒,还有温馨的交配空间,同样有饮用水和用糖调和苦味的吗啡水。

▍老鼠乐园

接下来,亚历山大选取了 4 组 22 天大的老鼠,数量相等雌雄均衡,CC 组在笼子里饲养到 80 天;PP 组在“乐园”里饲养到 80 天;CP 组先在笼子里饲养到 65 天,再移入“乐园”饲养到 80 天;PC 组先在“乐园”里饲养到 65 天,在移入笼子饲养到 80 天——结果出现了用经典实验无法预期的结果:

无论是否在“乐园”生活过,老鼠们只要住进普通老鼠笼就都染上了毒瘾,即使不用糖掩盖吗啡的苦味,它们的吗啡水饮用量也是 PP 组的 19 倍;

一直住在“乐园”的老鼠则对吗啡不感兴趣,它们只喜欢普通的饮用水;

那些从笼子里移入“乐园”的老鼠最值得观察:它们不喝苦味的吗啡水,但只要将吗啡水稀释并加入更多的糖,它们就愿意喝这些水,或者在其中加入吗啡戒断药物,老鼠也会愿意喝这样的水——可见它们只是喜欢甜味,而且主动地戒除了毒瘾。

于是亚历山大得出结论:

按照亚历山大的观点,有些戒断疗法——以隔绝甚至增加成瘾者痛苦和压力的方式会适得其反,因为他们会更怀念毒品带来的“温暖”。

不过,这篇带有颠覆性的论文,因为中途多次断电丢失数据以及两只雌鼠意外死亡,先后被《自然》和《科学》退回,最后发表在了 1981 年的《精神药理学》上。

其他研究者进行的一些重复实验给出了不同的结果,比如无论笼中鼠和乐园鼠都可能对吗啡失去兴趣,这使“老鼠乐园”在长达20年的时间里都处于学术争议当中。这是动物实验最常见的问题,因为不同的量化标准,不同品系的实验鼠对吗啡敏感程度不同,抑或实验设计本身的细节差异,都可能导致不同结果。

但是,“老鼠乐园”的实验逐渐引起学术界重视,并被反复研究,人们不得不承认,人类对药物依赖的背后机制才刚刚窥见了冰山一角,简单化的解读是低估了人类神经系统的复杂性:

分子开关“ΔFosB”的过量合成的确是所有的依赖现象的充分必要条件,然而长期使用精神振奋药物并不是这种过量合成的充分条件。人的神经系统远比想象得更加复杂,高级思维活动强烈影响着伏隔核神经元的细胞内信号转导,意识与毒瘾的真正关系,还有太多未知有待探寻。

不过,已有的研究成果,也正在提升科学界对药物戒断的认知。

如果将药物依赖者隔离于社会之外,使之承受巨大精神和心理压力,显然忘了很多成瘾者恰恰是因为社会生活中的空虚无助或巨大的挫败感,让他们像笼子里的实验鼠,不得不从药物、酒精、色情乃至虚拟世界中寻找成就感。

▍笼中的老鼠尚且在寂寞中迷恋吗啡,何况强制戒毒所中的人类呢?

真正能阻断他们在戒断身体依赖后复吸的,是建立完整的社会身份、他人的价值认可,以及值得追求的目标——这显然比戒断身体依赖要难得多。戒毒机构能帮助成瘾者消除戒断反应,但真正让其回归社会、而不是重陷产生药物依赖的环境,显然超出了戒毒机构的领域。

被打上“吸毒犯”标签的成瘾者,实际往往伴随人际关系的重大挫败,其社会处境往往变得更差,更难在社会中找到真正的位置。这时,毒品会显得特别温暖。

《基本演绎法》中身处纽约的瘾君子福尔摩斯时刻与毒瘾做抗争,而最有效的方式是通过成瘾者互助小组回归正常的社会生活,因为宽松、温馨、正常的社会生活不需要毒品提供虚幻的快乐。