上次我

写了篇

《黑镜》

第

四季的剧评,说这真的是“最差的一季黑镜”,引发了一片争论。

但不论如何,豆瓣上四万多人给出了比之前低了一分多的评价却是不争的事实,这部剧的确越来越难讨好观众了。

究其原因,固然可能是编剧在写第四季时真有点“江郎才尽”,但还有一部分其实是因为其起点过高,

一上来就是龙虾鲍鱼,把观众的口味养刁了,于是后面一旦来了道水煮白菜就会被观众嫌“嘴里淡出个鸟来”

,并且这其中还会有

“老的才是经典”

的心理作祟。总而言之,越是拍到后期,这部剧也就越难继续高坐神坛,于是就出现了

”神不过三季”

的现象。

除了《黑镜》,“神不过三季”其实还能用来形容很多热门IP,比如

《神探夏洛克》

:第一季便引发了“全民破案”的狂潮,人人都爱卷福塑造的那个长脸高智商的毒舌神探,但如今第四季的评分在豆瓣也只有

8.2

,其大电影

《可恶的新娘》

更是只有尴尬的

6.9

分。

(卷福:好生气哦,但还是要保持傻笑)

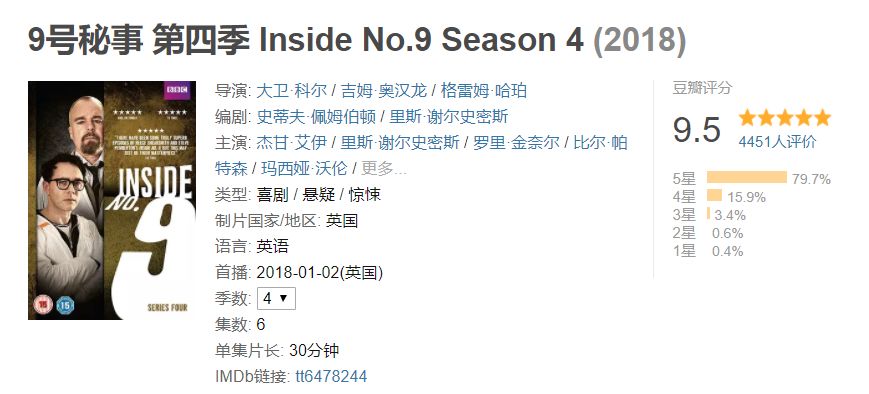

然而,最近与《黑镜》同期回归,并且总被拿来与之做对比的

《九号秘事》(Inside No.9)

却偏做到了“逆大势而行”。

2014年第一季才播就拿下了8.9的高分,随后也一直保持着这般高水准,最近新出的第四季居然直接飙到了

9.5

分。

网友

"

无敌小芒果”

这样评论道:

“夏洛克倒下了,黑镜倒下了,只有9号秘事依然还是老味道!!!”

这周我们就聊聊《9号秘事》,看看它到底为何这般大受好评。

除了档期相同以及原产地都在腐国,这部剧总被拿来同《黑镜》作比较还因为它们有两个共同点:

一,一集一个故事:

看过《黑镜》的都知道,这部剧每集单独抽出来都是一部小电影,不存在前面没追完就看不懂剧情的苦恼

(有时候追完了也不一定懂)

,《9号秘事》也是如此。

它每集都是一个完整的故事,并且时长只有半个小时,不需要消耗精力通宵刷剧。

不过有趣的是,这部剧每集故事虽然每集的设定与场景各不相同,有时候是在

小餐厅

;

有时候是在

卡拉ok的包间

;

有时候是在

豪华酒店

;

但总结起来,这些场景都是相对封闭并十分有特色的,并且它们都与数字

“9”

有关。

问:为什么一定是“9”这个数字,有什么特殊含义?

(编剧)答:随便选的。

![]()

二,大脑洞与神反转:

这也是很多人会被《黑镜》所吸引的主要原因。

随便拿一集来举例:先说大脑洞,在S4E4中,未来世界的人约会靠系统匹配,你和谁谈恋爱,谈多久,都由机器帮你牵线搭桥,连最后的“the one"都是系统筛选,人没有自主选择试错的权利。

这种脑洞大开的设定在《黑镜》中比比皆是,让人一开始就十分有看下去的欲望。

在这种设定下,有两个人不顾系统的分配擅自相爱了,于是他们毅然出逃。

正当观众感动于他们坚定的爱情时,二人却突然化作成串的代码,随后屏幕上出现了

“完成模拟次数1000 完成反叛次数998"

的字样。

此时,真正的男主女主拿着“真爱试错机”,冲与自己匹配度高达99.8%的对方微笑着打了个招呼——

原来之前的一切都只是系统根据二人的相关信息创造的一个虚拟的世界,在那个世界里,被模拟出来的他们有99.8%的概率会冲破一切阻挠在一起;当系统为他们试错完毕,他们就跳过了最艰难的择偶阶段直接找到了对方。

前一秒剧情还在“为爱痴狂”,后一秒瞬间就演起了科技支配人类的黑色幽默。

这种能让人从“发生了什么 他们在干嘛 我怎么突然看不懂了”瞬间转换到 “卧槽是这样啊牛逼了” 的剧情正是被现今影视剧的一堆套路搞得审美疲劳的观众们迫切需要的。

这般让人细思极恐的“wow moment”在我们脑内引爆的颅内高潮简直如同嗑药一般过瘾。

而在《9号秘事》中,编剧把这点玩得更6:

内容跨度更广,反转力度也是real·更用力,

我暂且拿其中两集举下栗子:

!剧透预警!

先来讲讲S1E1:

沙丁鱼游戏

在一场订婚仪式上,主人和宾客们突然玩起了

“沙丁鱼游戏”

,游戏规则是所有人必须躲在同一个地方。

于是一群形形色色的人就这样先后挤进了同一个衣柜,有女主人的老爸,有女主人的同性恋哥哥和他的对象,有男主人的前女友和她的现男友,有这户人家的清洁女工......还有男主人的一位名叫

伊恩

的同事。

当大家都挤在在同一个衣柜闲扯时,一桩被遮盖多年的娈童案浮出水面... 女主人的爸爸在多年前猥亵过包括自己亲生儿子在内的三个男童,但是他却狡辩倒自己”只是在教洗澡“。

而此时,衣柜门被人从外面锁住,那个“男主人的同事”唱着“沙丁鱼之歌”,往衣柜上浇上了汽油,缓缓掏出了打火机,按下... 原来他正是当初被侵犯的小男孩之一,皮普。该集终。

我这样梳理剧情你们可能没法get到这集到底神在哪里,那我再分析一下:

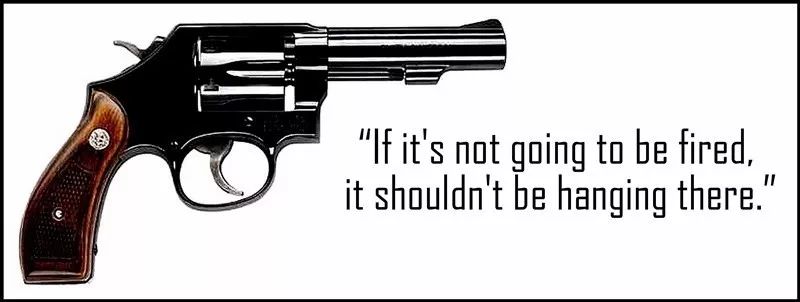

一个名为

"契诃夫之枪"

的文学理论是这样说的:

“如果在第一幕里边出现一把枪的话,那么在第三幕枪一定要响。”

这是俄国作家

契诃夫

讲剧本创作时提到的一种观念,简单来讲就是

戏剧中的一切细节都是为推进剧情发展而设,比如如果在开头镜头扫到了墙边挂着的一杆枪,那么在之后这把枪就一定要发挥作用(如被拿来干掉一个大反派),否则它就不应该出现。

知道这个概念后,我们再来看看这集“沙丁鱼游戏”:先是以一个莫名其妙的游戏开头,然后就是一群奇怪的人在一个衣柜里在毫无条理地扯东扯西... ...

等等,真的是“毫无条理”吗?

这在最初看来只是个无聊的冷笑话,但到了结尾,当他把所有人锁在柜子里,浇上汽油,拿出打火机时,我们会发现

这句在最开始就被说出的”R.I.P"其实早就预示着这会是一个悲剧结尾。

但在故事将近结尾,我们才从“臭约翰”颤抖着说出的那句

“我可以闻到石碳酸皂的气味”

了解到,原来他从不洗澡是孩童时期被侵犯留下的心理阴影所致;

同样被侵犯的还有女主人的哥哥,也就是老主人的亲生儿子,

因此他才变成了gay

。

类似的例子还有很多,总之,

没有一个人的出现是多余的,没有一句台词是真正”毫无逻辑“的。

而更牛逼的是,整集只有30分钟,但前26分钟都是各种让人懵逼的闲扯——前面二十多分钟的铺垫就只为了最后几分钟的反转,所有的一切就在这短短的几分钟汇集到了一起。然后衣柜被锁,一声”Pip"点明纵火者身份,当打火机亮起来的那一刹那,观众紧张的情绪达到了临界点,随后屏幕黑下来,这种情绪也随着接下来自行脑补的惨状“嘭”的一声被引爆,怎一个爽字了得。

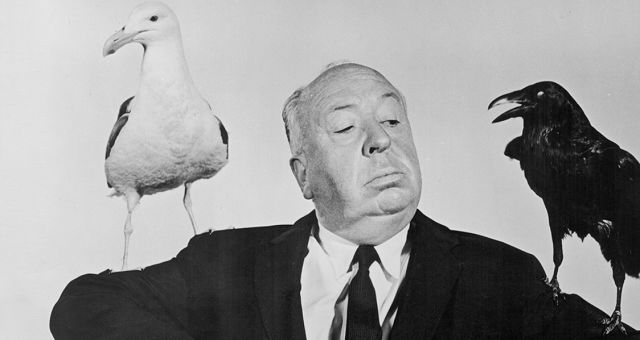

这让人不禁想到希区柯克的炸弹理论:

“炸弹绝不能爆炸,炸弹不爆炸,观众就老在惴惴不安。”

在一部电影中,如果一开始我们就看到一颗炸弹爆炸了,死了很多人,那观众并不会觉得很惊讶或很恐怖;但是如果我们一开始就知道片中的人群中间放着一颗定时炸弹,只是爆炸时间未知,那么我们内心就会一直有着散不去的焦虑。

”沙丁鱼游戏“很长一段都让人摸不着头脑,但是我们都知道,

前面越是看起来风平浪静,后面就越是会有风暴来打破这种平静,而等待这种转折出现的焦虑要比直接看一场简单粗暴的撕逼更为强烈。

并且到了最后,我们并没看到衣柜烧起的场景,“炸弹”一直没有爆炸,但也正因如此,我们才更会在脑内不断回想起它。结局并不难理解,但我们越是想要消化剧情的时候,就越会发觉得脊背发凉。

再来看看我个人非常喜欢的S3E1:

圣诞恶魔

在这一集里,一家四口趁圣诞节假期外出度假。

正当他们点评着租来的度假小屋时,突然传来了一阵画外音:

原来这几个人都是演员,他们只是在拍一部圣诞主题的电影,画外音是这部影片的导演和一个人对话的声轨。

随后就是两个声轨交叉播放,一边是电影正常拍摄,一边是导演在逼逼花絮。

这部电影讲了一个妻子勾搭情夫害死丈夫,

结果被假扮成情夫的恶魔杀死的故事。

此时这集已经进行了27分钟,但正片才刚开始:

当扮演恶魔的演员被导演叫下场,两个男人在女主身下铺了张塑料垫,然后示意继续拍摄。

但此时女主的一句

“我没拿到这部分剧本啊?”

让我瞬间脑容量不够用了:“发生了啥?”

而随后出现的场景让我顿时冷汗直冒:一个男人带着头套举着刀冲了进来,砍向被五花大绑的女主,而此时周围的摄像机居然还在正常拍摄...

这拍的原来是一部地下虐杀电影!

然后画面一片马赛克。我抚平手臂上的鸡皮疙瘩,打算关掉视频窗口......

等等,怎么导演声轨还在继续?

直到最后,传来了一句:

原来之前所谓的”导演声轨”,一直是一位警察对一位制作虐杀电影的变态的审讯。

让我们再来复盘一下:

这短短三十分钟的故事,其实有着三个层次,每个层次各有反转。

最里面一层是剧组表面上拍摄的故事《圣诞恶魔》,

温馨的四口之家外出度假,结果一个”圣诞恶魔”的传说搅得人心惶惶。这一层的真相是是妻子和情人设局谋杀丈夫,但是随后妻子却被化身成自己情人的恶魔杀死,此为一大反转。

包裹在在这个圣诞恐怖片外层的是导演实际拍摄的虐杀片

,他在女主演不知情的情况下设置了将其虐杀的场景,并将全过程拍摄了下来。

(“他们”暗示这并不是这个变态导演第一次拍虐杀片)

而在这一切播放的过程中,我们一直能断断续续地听到一个人和导演的对话,刚开始我们以为那只是普通的导演评论声轨,

但片尾的一句“审讯结束”使得一切真相大白,这是本集的第三层。

短短半小时内几次大反转,不看到最后一秒你根本没法说你真的看懂了这个故事。

讲完了这两集我们再回过头来看:虽然总有人将《9号秘事》与《黑镜》相对比,但二者其实是有本质区别的。

虽然两部剧都是一个个独立的故事,但《黑镜》有其大的主题:

对未

来科技的警惕与对人性的讽刺。

它所创造出的各种一方面让观众惊叹:人类科技居然可以发展至此,而且看起来很方便的样子;可随后观众就会发现,人类最终成了高科技的奴隶,无法挣脱,最终被科技反噬。人太复杂,太矛盾又太不稳定,掌控不了具有强大力量的科技。

但《9号秘事》的取材都是生活中最普通的场景,主题也各不相同

:有的剧集讲了恋童癖的故事,有的剧集讲了诈骗犯的故事,有的剧集是单纯的惊悚恐怖... 它每集开头都十分普通,平铺直叙,偶尔来点黑色幽默,直到情绪积累到一定程度才突然扭转剧情,很多时候结局都是十分荒诞无厘头的。

而如何将各种看似普通的场景拍得高潮迭起,如何将每集的悬念都控制得张合有度,使之形成环环相扣遵循自洽性的链条,如何把伏笔都埋在恰当的位置,并在恰当的时间点由恰当的条件触发,这考验的就是该剧的主创兼编剧

史蒂夫·佩姆伯顿

与

里斯·谢尔史密斯

的脑洞了。

真正的英剧迷对这两个人绝对是熟悉得不能再熟悉,他俩是真正的暗黑讽刺系英剧教主:史蒂夫偏爱创作,里斯偏爱演戏,俨然一对天作之合。

二人口味也出奇地一致,他们最爱做的事就是

将恐怖与喜剧元素结合在一块

。在他们看来,喜剧和恐怖片的运用的机制其实非常相似,虽然一个是让你放声大笑,一个让你不寒而栗,但二者都能让人的所有情绪瞬间集中。

惊声尖叫和放声大笑,它们的联系其实十分紧密。

凭着这样的默契,早在二十年前,他们就靠和麦哥合作的恶趣味惊悚喜剧

《绅士联盟》 (The League of Gentlemen)

就

赢得了爱丁堡喜剧奖。

2009年,两人又合作了

《疯城记》

,一人分饰多角,把阴暗扭曲的幽默感玩到了极致。

但光拍单线剧情对二人来说显然是不过瘾的,于是到了2014年,二人再度联手拍了这部

《9号秘事》

,

每集都讲不同的故事,出演不同的角色,集集都是新的挑战。

因此《9号秘事》就成了这样一部不能纯粹定义的剧,因为

编剧二人本身就是多变的怪胎。

-

他们演默剧,整集就没几句台词,

每点开一集前,我们都知道接下来的三十分钟又会引爆我们的大脑,但我们永远没法预知那个“炸弹”到底长什么样子。

比如,当我们都在期待两个编剧带给我们更多的惊悚刺激时,S4E2中宛如二人感情的真实写照的

“cry tears of laughter”

又给我们了

温柔又深情的一击,猝不及防,让人热泪盈眶。

最后,据说《九号秘事》曾经暂定的标题是

"Happy Endings"《美满的结局》

。

想想每集急转直下的剧情,这个标题携带的满满的讽刺意味其实也蛮有趣。

不多说了,第三集我还没看呢,溜了溜了。

![]()

溜前顺便提一句:

流利阅读第二期报名开始了,关注公众号流利阅读,即可了解课程详情,获得报名链接。按照第一期上线两天即售罄的情况看,想要报名的同学手速要快哦!

为了感谢大家对第一期的支持,在此献上本喵...阿不,本人帅照一张

![]() :

:

不好意思,放错了...