关于现实主义涉及到的影视作品,观众一般给予的划分是小众文艺片。事实上,我们观众理念中的现实主义,既是一种世界观,也是一种包含了各种现实主义者理论和观点借以产生发展的一套假定的研究范式。这种研究范式如果投射到电影艺术作品中,则要求去客观真实去再现社会真实,以求达到“历史性”的再现。

新现实主义则在这个概念中细化了一步,具体到了以平凡的题材表现形式美,以朴实的摄影手法,产生强烈的视觉冲击力。这种视觉冲击感给人的感觉更多在于心理上对于现实和幻想中的落差感,所以新现实主义作为现代电影流派的一个分支,在社会性和真实性有很大的参考价值。

而在中国,以“盲”系列为代表作的李杨,则是这个流派人物的标杆。

01有关盲井的那些故事

2003年,李杨凭借电影处女作《盲井》提名柏林电影节金熊奖,同时获得最高艺术成就奖银熊奖,第40届金马奖最佳改编编剧奖,并同时在众多国际电影节上获得提名。在法国《电影》杂志评出的2003年全球十佳影片中,《盲井》排名第二,遗憾的是,这部片一直没有获得内地公映的机会。

电影《盲井》根据刘庆邦的小说《神木》改编,该小说曾荣获2002年老舍文学奖。有趣的是,这部电影目前在豆瓣上已经删除了相关信息,国内更多观众熟悉的大都是盲系列的第二部《盲山》。但对于李杨的新现代主义流派系列作品而言,《盲井》是起源点,也是探讨这类电影表现手法的根源。

本片无论是思想性和艺术性,都有非常高的价值。简洁明快的故事结构,朴实深湛的表演技巧,都产生了一种震撼人心的力量。尤其是那看似平淡无奇、却是一波三折的隐性情节,推到高潮出现逆转又戛然而止,唤起读者无穷的想像与反思,回味无穷。

对于题材而言,《盲井》折射的是中国最现实的黑煤矿问题。真实又深刻地揭示了在初级阶段,人性丧失的挣扎和毁灭。对于人的堕落问题电影也不只是草草从表象入手,更多的还是对于这个黑暗问题的深层次剖析,去探讨,在这样的背景之下,人性到底是如何曲折发展的。

大多数人常常秉承一个观点,人一旦有了钱就容易变质。这个观点引申出来的则是富人容易变坏。但《盲井》告诉了观众另一面:富人更容易堕落,穷人更容易丧失人性。堕落并不是最可怕的,最可怕的是丧失人性。因为堕落先是道德的,然后才会走到丧失人性的那一步;而贫穷加上道德败坏一步就走到丧失人性上去了。前者有个铺垫的缓慢,而后者直接一步到位。

或许正是这部电影的揭露过于残酷,被认定了“抹黑”某些东西,因此这部电影长期存在“地下”。最火的时候在各大音像店中成为了租客们的心头肉。

02盲山背后的人性

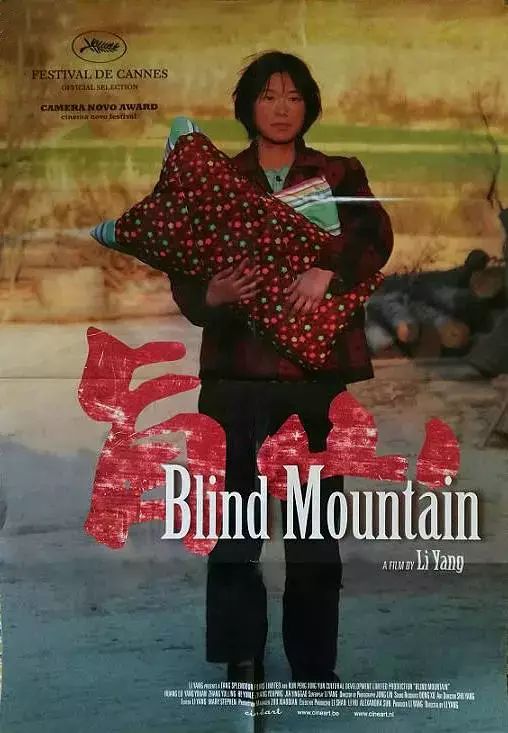

《盲井》四年后,李杨完成了“盲”系列的第二部《 盲山》,并首次在在中国内地正式公映。

这部电影比起《盲井》来说,直接震撼力可能会弱了一点。这部片更加注重叙事的平直,在形式上很容易让人想起纪录片。整体基调上沉着又具有爆发力,残酷又不失怜悯之心,导演的拍摄手法也很讨喜,在很多地方都能够直接触动人心。

《盲山》的题材选择上则聚焦到了弱势的妇女群体。之前有一部《嫁给大山的女人》,和这部电影形成了鲜明的反差。关于标题的“盲”字,李扬解释说:“眼睛死亡了跟眼睛瞎了还不一样……衍生开去,就是对良知视而不见,对外部残忍视而不见。”而这种残忍,在电影中成为了一种沉默的规则,所有人都知道,但所有人都选择了忽视。

戛纳上映的时候在本片的结局上给出了国内完全不同的版本,“他娘躺在面包车前,公安不得以停车,然后回到村长办公室,公安就走了,说一定回来营救,女孩的爹留下,结果第二天她爹要带她走,被男人们抓住,开始打她爹,她情急之下,拿刀把男人砍了,黑屏结束。”残酷又冷漠,钻心剜骨的背后,诉说着无穷的悲哀。

电影除了表达手法上给了观众不同的联想之外,其余地方并未给人过多的刻意引导。这种来源于真实的拍摄手法,一面得益于导演的细致观察和仔细把控,另一面,也是演员的精湛真实演出所致。

电影中女主扮演者黄璐,之前上过《演员的诞生》。她的演技是那种突出骨髓的真实感,真切将一个人物在现实中再生。除去女主之外,其余的全部起用当地村民和非职业演员。真实到可怕,在看的过程中,无数观众反应,这部电影成功让自己“添堵”了。最可怕的是,这血淋淋的事实,是真实人物的二次展示。

当然,这部片和《盲井》还是有了一定的区别。在过审的题材方向李杨给予了一定的妥协,但也在最大程度上赋予了真实的戏剧张力。比较巧妙的是,导演并没有通过对于男性这个群体的过于刻画去突出这个题材的现实意义,而是单纯讲述了被拐卖妇女一次又一次失败出逃之后的触目惊心。

电影中有一个人物叫做郑小兰,在剧中演出了人生。演员是四五年前从四川一个县城给骗嫁到那村里,才20岁,已经是两个孩子的妈。导演在后来的采访中也提到过这一点。

“我们是拍摄时候才知道的。”李杨说,“她天天来剧组,我们后来就让她演戏。她丈夫不愿意,打她,她就威胁:你再打我就跟剧组走!丈夫没敢再打,后来我告诉副导演让这丈夫也来串个角色。反正是农闲,剧组一天管3顿饭,连她抱的孩子也给一份钱。”

人性的刻画上,导演在本作更进一步。如果说《盲井》是一直直面真相的残酷,那么《盲山》则是将一个现实直接给出来,并未有做过多的旁白。观众的解读变得更加多元化起来。

“我讲了一个故事,把人性中我们习以为常、不觉得是黑暗的一些事情提出来强化,这是我想做的。我就像拿一个手术刀,把它切开了,血淋淋地让你看———这是我们人性中有的东西。”

对于《盲山》所反应的看客们的冷漠,导演在别的方面也给予了不同大众理解的解释。28岁的李杨曾经去科隆学习电影,在德国居住十数年,在这个时间段,他也目睹了国外的看客冷漠。

“在东德有这么一个事,一群新纳粹在殴打几个阿拉伯裔的人,城市很小,警察应该是5分钟就可以赶到的,1个多小时就是过不来,来以后这些人全部消失了。记者走路都走过来了。类似这样的事情很多。”

现在国内存在这样的一种情况,在对于新现实主义题材创造的时候,创作者总是提到说这个现象是我们社会独有的。但实际上呢?人性的恶起源于种族的基因,这种看客的冷漠应该是全球人类的通病。而李杨在这个度上有了一定的把握,因此《盲山》在批判现实主义方面,也没有一味陷入现实主义自我桎梏的怪圈。

这部电影还有一个蛮有趣的小插曲。《盲山》在戛纳放映的时候,国外记者多数关心的是“这种状况今天在中国是否依旧存在?”李杨则一再提醒:影片交代了时间是在1990年代初;现在已经好多了,一是外出打工已经非常容易,二是信息不像过去那样闭塞,被骗的少多了。

社会的黑暗残酷固然存在过,但导演也避免了“家丑猎奇感”的国外获奖作诟病,这一点,难能可贵。

03关于盲道的那些妥协

盲系列的第三部《盲道》于2018年上映。

这部电影最大的区别在于,现实主义的观感进一步削弱,换句话说,这部电影的表达方式上——尤其是演员的演绎上,和前两作有了巨大的差异。

影片在探讨人性方面,通过依偎的生存方式给出了和前作巨大差异的观感。这也是这部电影口碑不如前两作的原因之一。

另外,《盲道》这部片的演员组合上,也多了一些毛病,比如小女孩体现盲态的程度不够有说服力,比如配音上有了播音腔的存在,这些元素一遍又一遍弱化了这部电影的感染力。导致真实度有所降低。

关于这方面,李杨曾经有过解释,毕竟有过前面两次的经验,在审查方面并不能够随心所欲;另一面,本片的投资有限,很多镜头不允许你多拍几遍,这对于一部好不容易能够出山见人的电影作品来说,取舍成为了第一要义。

因此从这个意义上来说,《盲道》这部电影的最终面貌,已经和导演原本想要表达的本质上有了差距。拍摄《盲井》之前,李杨手中还有300万元的存款,在当年的北京足够买下10套房。拍完《盲道》后,几乎所剩无几。

而与此相对应的是,李杨收获的是审查上的阻碍,不合时宜的评价。对于一位长年致力于现实主义创作的人来说,这无疑是头疼的。

04新现实主义的残酷

新现实主义难拍,这在具有审查制度的大背景下,是一个不争的事实。电影存在的社会价值历来有各种争议,到底应该是反应那种美好浮华的现实,还是直面批判揭露黑暗,亦或是在侧重点注入理想的主流价值观,相信每个观众都有自己的看法。

马克思曾在《经济学手稿》中论及了这个问题,大意是:社会安定有助于叙事传统形成,而强权统治会压制民众的语言欲望,引发叙事危机。 因此,现实主义和新现实主义的诞生发展,都是和社会背景相伴而生。而法国哲学家德里达则认为,现代主义是一场表征危机,这样的危机,和时代密不可分。

而我国,在这个方面一直是受到西方文化的影响。尤其是改革开放之后,新时期文艺包括文学、戏剧、电影、音乐等等,曾一度广泛借鉴现代主义的观念和技巧,丰富了中国的现实主义表达。 而在这个不断进化丰富的过程中,批判主义也随之融入了进来。

中国的现实主义也经历了三个阶段,从建国初到文革前的“十七年”,社会主义现实主义是电影的创作原则,其美学特点表现为——“浓郁强烈的政治意识、昂扬乐观的精神气质、倾向鲜明的视听语言和通俗平易的叙事风格。这个时期的政治电影更加浓墨重彩。50年代到60年代,法国的“新浪潮”等现代主义在世界范围扩张,也间接影响了中国电影艺术表达,自觉肩负社会责任,反思人生价值和人的尊严,成了这个时期的主流。

但90年代后期,由于商业大片的输入,现实主义不断进行了自我改良。对现实缺乏关怀与思考,对现实体察缺乏耐心,成为了这个时期电影的通病。

在这样的背景之下,新现实主义破茧成功,勇于面对问题和矛盾,真实而深刻地表现社会现实,以唤醒人们的警觉,化解矛盾、实现和谐、促进发展为使命。而在这一批代表作中,《盲井》和《盲山》都占据不可忽略的地位。

整体而言,无论是主题思想,还是叙事策略,如今的新现实主义始终恪守“以人为本”的人文情怀,既保持了传统现实主义的批判性,又在簇新的表达中,逐步完成着现代性的升级与转型。 但正如前文提到的那样,审查制度的存在,也是新现实主义发展的一个不可避免问题。这种背景之下,更需要越来越多的电影人能够在尺度允许的范围内,通过社会真实艺术作品再现,给予社会大众更多的考量和选择。

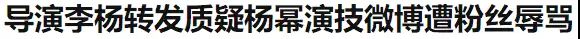

以史为鉴,可知未来。这不仅仅是历史,更是发生在我们生活中前一秒的社会真实。作为电影作品内核的灵魂,一位导演更应该重视电影价值的最大化。李杨的微博名有“剑客”二字,一直未改。足可窥其不屈服之姿。

挥剑,上可斩居心,下可刺叵测。李杨的作品,一直都给人一种不屈服不低头的既视感。敢说敢做,直面黑暗之时,却从未有过害怕。在《盲道》上映之前,他曾经转发过一篇批判国内某流量女星的文章,结果招揽了其粉丝组团的恶劣辱骂,不过对此,李杨却不以为然。因为对于流量明星,他也有自己的看法。

"有些是某人的粉丝,有些是某人自己买的水军在维护自己。有些人都是自己花钱为了维护这个流量。后来我才发现流量明星是怎么一回事。现在我的片子不好有人说我在买排片,神经病啊,你的流量应该是自发的而不应该是做出来的。"

现实固然残酷,但李杨一直用自己的方式诠释抗衡着。尽管有着“这样或者那样”的存在,尽管收获的赞美不够多,但不可否认的是,正是因为有这样的导演存在,我们才能看到这个时代社会的黑白,我们才能够保持对于社会灰尘的警惕之心。在残酷悲剧到来之际,我们能够提前做好那被视作微不足道的准备。

附导演采访实录

目前有在筹备新电影吗?是什么样的题材?

有的,是关于爱情励志的。

“盲”系列目前完成度如何?

也不说完成吧,这个之前将近审查快了400天,所以能够上映也是最好的结果了。按照国家的要求也去也进行了很多修改,做到目前这样不容易。

您拍了很多文艺片,有想过做商业电影吗?

其实对我来说没有这个概念,对我而言只有好与坏的电影,或者说大众电影和小众电影。准确来说应该是独立制片和小众电影。电影本身就是商业,其实所有的电影都是商业电影。所谓的文艺片,其实就是服务小众的。

您如何挑选文艺片演员?

要看题材吧,就是说和题材相符合。主要是看题材、人物和性格是否合适。之前可能会挑选一些非职业的,但以后可能会根据市场选择一些职业性的,其实有的时候我觉得非职业性的反而要强于职业性的。看情况吧。

您觉得当下市场上的流量明星能演好电影吗?为什么?

我基本上可能不会用,是不是流量我不会考量,毕竟流量这个东西还是有水分的。还是需要真实的。