本文转载自公众号

暴富研究局(id:baofuyanjiuju)

文中内容不代表东亚评论观点和立场

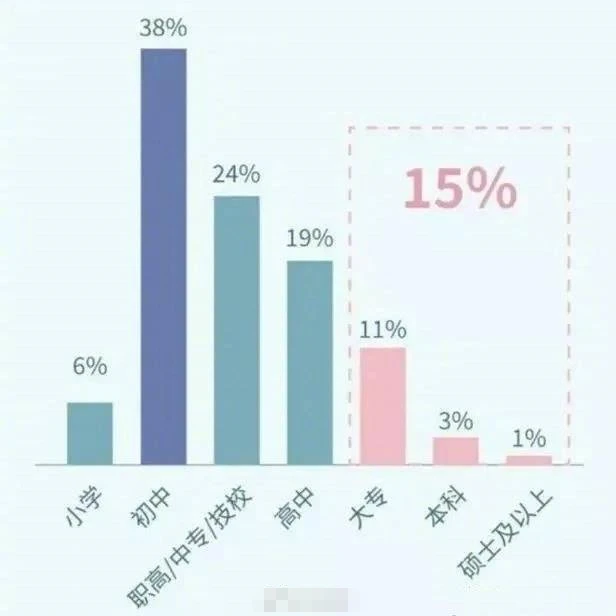

前段时间有个新闻,说外卖队伍里有七万的研究生。700万外卖员里有1%的比例是硕士及以上学历,而本科有3%。

这个消息一出来,很多人就炸了呀,十年寒窗,上学期间投入的无数精力和血汗,最后出来后,就这?

很多人感叹社会卷,学校更卷。

还在备考研究生的人也纷纷祭出表情包,通过自嘲来消解焦虑“曾以学者人才自诩,原来小丑竟是自己”。

看到这条新闻,我忽然觉得,最近关于学历内卷的讨论越来越多了。

从丁真和做题家们的冲突,到21年研究生考试人数再破新高,每次有相关新闻冲上热搜都能激起一票关于“我的学历还值钱么”的讨论。

越来越多人开始搬出古早的“读书无用论”的那一套话语体系,但这次他们用更多事实和数据来证明他们的观点。似乎真的就如他们所说,随着学历贬值和经济内卷,教育回报率正在变得越来越低。

那么在博士满地走,硕士多如狗的今天,上学到底有没有用,投入教育到底又能有多少回报呢?

教育到底还是不是一个好的投资?

我们先明确一下什么是教育回报率。

教育回报率= 接受教育后所获得的的个人和社会报酬价值与接受教育所花费的个人和社会成本价值的比值。

简单来说就是。收益/成本。收益越高,成本越低,则教育回报率越高。

我翻阅了很多文献,关于教育回报率的研究其实很庞杂,不同地区的不同发展阶段,教育回报率是完全不一样的,不同学科之间的经济回报也各不相同。我结合了世界银行的数据和国内的一些研究结论发现了一些普遍的共性,这里我先直接说结论。

2019年,世界银行组织统计了全球83个国家的教育回报率。在这些国家之中,撒哈拉以南的非洲,教育回报率最高。

而撒哈拉以南的非洲,正是全球最不发达的地区之一,这里的教育产业也极度落后,全世界一半的失学儿童,都集中在这个地区。

低收入的国家教育回报率普遍高于高收入的国家,这其实很好理解,因为低收入国家的人力资本相对匮乏。

想想你如果在北上广当个程序员挣的也就那样,在婚恋市场上还得被嫌弃没有情调。但在孟加拉和印度这样的地方,程序员的身份不仅有很高的的社会地位,还会让你转瞬化身婚姻市场的婆罗门。

但这个逻辑放到个人身上就不再成立了,穷人不仅花在教育的时间上更少,相比富人教育回报率也更低。

最近两年,小镇做题家的概念被好多人提了出来,就是因为很多人寒窗苦读数十载,还不如一个关系户来的轻松加愉快。

所以这些小时候不去LiveHouse、不用苹果设备、没有出过国的人,只能苦兮兮地自嘲,说自己是小镇做题家。

这种现象恰恰反映了中国农村的教育回报率普遍比城镇的教育回报率低。财富的代际转移现象严重,造成了富人的教育回报率相比穷人也要更高。

但如果你是个穷人,除了寄希望于自己可以靠颜值在买方便面的时候被摄影师发现,教育毫无疑问是你改变命运最具性价比的方式。

在世界银行的教育数据库中,截止到2015年,教育投资对个人的总回报率为10.5%,说人话就是:你每接受多一年教育,工资就能比之前涨10%。

作为对比,1966年至2015年,股票和债券的长期平均回报率是2.4%。

细心的人可能会发现,不管是低收入还是中高收入的地区,小学的教育回报率都比中学大学更高。

这其实是一个边际效益问题,是否上了小学等于有教育和没有教育的区别,而是否上了中学、大学,是有教育和有更好教育的区别。

因此教育不仅利好穷人,也同样利好那些完全没读过书的人。

比如说你让丁真去读汉语小学,这就是个回报率很高的事情。首先能认字,能了解基本的社会共识和规范,基本上小学教育结束以后,一个人就能开始参与劳动分工。其次,能写字,熬夜写字证明家在哪儿,还可以从当地要工资。

所以你看,对完全没读过书的人,受教育后的回报就很高。

对于没有政府强保障的国家,一个人接受的早期教育直接决定了他之后的经济地位,教育成为一个高回报的生意。

在美国,收入不平等,社会保障薄弱,年收入在10万美元以下的家庭,有一大半人曾表示,短期内,很难拿出1000美元应对意外支出。

在这种情况下,在精英大学读书的收益,要比就读于普通大学高得多。哥伦比亚一流大学学生和那些未能达到大学入学要求的学生相比,所得收入要高出20%。

如果你考上一个常春藤的医学或者法律专业,那意味着你可以以葛优躺度过后半生了。所以整个美国的高等教育也越来越向精英教育转变。

和美国类似的还有韩国,只要能考上韩国的三所顶级大学SKY(首尔大学,延世大学和高丽大学),就能进入三星、LG、现代等财阀巨头的铁饭碗。

可以说,韩国的教育回报率也很高,但与高教育回报率相对应的是,所有人都想通过教育改变阶层,大家都一股脑地往这条赛道里钻。

所以韩国的教育压力一点都不比中国低,我们老说内卷内卷,你去看韩国高考才知道什么叫真正的内卷,在“卷”这块,我们真的就是弟中弟。

韩国的考生中流传着“四当五落”的说法,意思就是一天睡四个小时的考生有可能考上理想的学校,而睡五个小时的就会落榜。

和美国韩国相对的是,德国,和北欧等社会福利更完善,更公平的国家。

这些国家的不同大学之间的教育回报率差异要小得多。因为不管你学历高还是低,不管你贫穷还是富贵,不管你是疾病还是安康……

反而是你年轻时的各种折腾,释放压抑的天性,可能让你提升幸福感和创造力。所以欧洲很流行撒手不管的佛系教育。

除了社会的公平性,你选什么专业,对教育回报率,也至关重要。

在美国,STEM学位的平均价值比高中文凭的平均价值高150万美元,比商务学位的价值略高。

别误会啊,不是G胖开了个专业,是stem,科学,技术,工程,数学四门学科的首字母缩写。

这四门学科的学位溢价比社会科学高50万美元,比艺术/人文学位高70万美元。而像生物这种专业的收入就更是没得看了,远远低于其他大多数STEM学位。

在国内,以生物为首的生化环材四大专业也堪称“四大天坑”。研究生毕业后的收入基本与饭店服务生难分伯仲。

所以好多人说,生化环材的人炒菜都有一手,洗盘子更是一绝。

这些专业在收入上唯一值得称道的地方可能就是,他们越老越吃香,但跟IT这样的热门行业比起来,生化环材就像大山前的小溪,终究是翻腾不出什么大浪花。

所以让我们来回答那个终极问题:在今天的中国,读书还有用吗?

从教育回报率来看,在中国,现有的公共福利条件下,读书仍然是一件性价比很高的事。而诸如STEM这样高回报率的专业,在中国也有广阔的产业和市场来接纳相应的人才。

即使我们的大学不断扩招,即使博士满地走,硕士多如狗,从长远来看,新的技术浪潮会制造更多的多金职业,这些人才都将被相应的职业消化。

所以在世界银行的长期统计中,从1950年至今,世界平均教育回报率基本没有太大变动。

但从短期来看,由于疫情的影响,这一轮移动互联网的红利已近耗尽,下一轮的技术红利又还没能完全准备好。

这两年可能是在一个尴尬的过渡期,一种职业可以养活一辈子的时代,早已成为昨日黄花。时代激烈的动荡和转型的缝隙,没谁能保证你永远能压中那个正在风口的职位。

现在再看开头七万研究生在送外卖的新闻,也就能理解了。

疫情当前,大部分行业都不好过,除了和大部分普通人还沾不上边的大数据,5G,物联网这类高科技产业,疫情期间还一直在坚挺表现的也就是互联网了。而外卖员作为互联网触达的神经末梢,赚得不少,门槛还低。

像生化环材这些专业出来的本科生研究生又能有多少确保自己找到的工作工资高过外卖员。大行情不好,出来兼职赚钱嘛,不寒颤。

我还特地让三号研究员帮我咨询了下他外卖从业人员的哥们。

结果人家说“这个数据并不准确”,好多外卖员就是对付填的。

好多人填这个选项的心态就跟我当年高考报志愿在第一志愿填个北大一样。哪个年轻人没想过在未名湖畔当个弹琴颂诗的夏雨荷呢?

还有就是研究生疫情从事外卖行业的大多数是兼职。报告里说近四成骑手有其他职业,其中不乏软件工程师、律师、舞蹈演员、金融从业者等群体。

你以为外卖员是个996的打工人,实际上人家可能是个身兼数职的斜杠青年。

只不过,当研究生都开始涌入外卖行业的时候,这个行业留给低学历的机会就越来越少了。

随着产业升级和学历贬值,今后的职业可能会对学历有更高的要求。

因为投入教育的资源和教育产生的收益都在变大,所以其实教育回报率并没有变低,只是收益和成本都在变高。