本文转载自财经观潮,欢迎您关注他们。

文 | 潮哥

近日,各城市中最大的新闻,莫过于中国超大城市之一的深圳正重新制定一份未来20年的城市总体规划。

01

深圳2016~2035规划要来

深圳自1980年建市以来,分别编制了1986版、1996版、2010版城市总体规划。这些总体规划让曾经名不见经传的南海小渔村在短短37年时间里,蜕变成了如今具有全球影响力的现代化超大城市。

用世界水准来看过去的几份总体规划,是极具战略眼光,即使放到现在也不过时,所以深圳的每一次整体规划都会成为全国关注的焦点,深圳也当之无愧地成为了规划探索的先行者。

国家住房和城乡建设部(下称“国家住建部”)前不久下发了新一版城市总体规划编制试点的指导意见,深圳市被定为全国15个试点城市之一。

虽然目前深圳这份规划尚未出炉,但10月31日,深圳举行《城市总体规划(2016-2035年)》编制试点工作新闻发布会,发布了新一版城市总体规划编制试点工作的目标、思路和工作进展,透露了不少重磅信息。

02

深圳又要画个圈

根据新闻发布会透露的信息,

深圳这份未来20年的规划一定是要跳出深圳,站在粤港澳大湾区的战略角度去勾勒宏图,从单纯的功能与资源外溢到转到协同发展。

这既是粤港澳大湾区的发展需求,也是深圳自身的需求,因为深圳面积太小了,管理着与北京、上海、广州同级别的人口,面积却分别只有北上广的约1/8、1/3、1/4。

深圳需要突破空间限制,所以这份未来20年的总体规划更像是都市圈规划。

以住房为例,按照深圳的规划,未来5年要建65万套住房,其中30万套商品房、35万套保障房,但根据预测,这一期间,深圳住房总需求约180万套,溢出的115万套需求该只能通过轨道交通导向关外和环深地区,这就是为什么跳出深圳要跳出去的制定规划的原因。

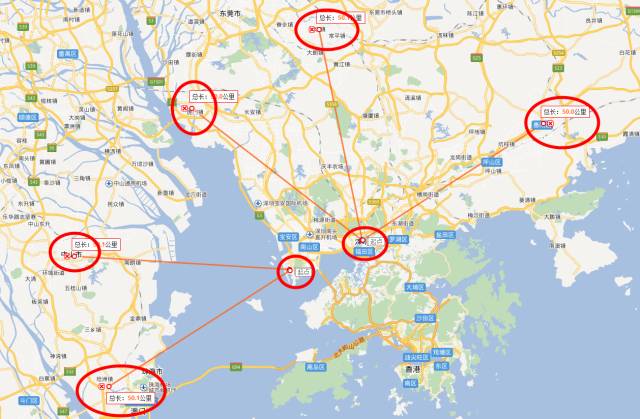

为此,中国城市规划设计研究院深圳分院总规划师罗彦在新闻发布会上指出,深圳将参照国际大都市发展经验,基本要在50公里范围内配置作为都市圈核心城市所应有的资源。

这意味着,深圳将以50公里为半径画圈打造都市圈轨道交通网,与广州、香港、东莞、惠州、中山、珠海等进行全面深入的区域合作。

为什么是50公里?50公里地铁线路至少会有25个地铁站点,从起点到终点再加上换乘估计要花费1个半小时,1个半小时到深圳中心区的通勤时间差不多是边际效益的极限,超过了50公里,耗时较长,上班、居住就谈不上方便了。

都市圈是未来城市发展的方向,当其他中心城市还在玩概念的时候,深圳已经有了雏形。

都市圈包括中心城市内部和外围。

内部,深圳已经开通了8条线,预计到2030年将实现31条线路开通,遍布深圳每一个角落。

深圳地铁建设规划

深圳是一个面积不大的超大型城市,空间发展早就遇到瓶颈,未来的规划必定是与周边城市协同发展。在规划编制筹备工作中,深圳进行了约40场调研座谈会,调研对象包括了港澳、广州等9个周边城市。

未来,深圳将会与广莞惠中珠港以城轨、地铁等相连。

外部,深圳将以地铁、轻轨等交通工具与环深四城紧密相连,形成更加深入的区域合作。

深莞轨交对接

深惠轨交对接

深中轨交对接

深珠轨交对接

曾经有人提议,可以将东莞、惠州整个或者部分区域纳入深圳版图,以弥补深圳空间不足,如今看来,深圳将用区域合作共赢的方式告诉所有人,这才是化解瓶颈并带动区域发展、共同繁荣的最好方式。

通过轨道对接的环深都市圈,将能容纳更多的人口。深圳中心区工作,周边城市居住的梦想已触手可及。

未来深圳极有可能会在环深区域与当地政府合作投资建设一些保障性住房,甚至学校、医院等一些列公共设施,以满足一些深圳户籍环深居住的人群生活所需。

随着交通网逐步完善,环深区域的土地价值与资产价值必然会随之增加,尤其是50公里范围内的区域。

不出意外,环深都市圈将会成为全国范围内建成的首个真正意义上的都市圈。

03

影响全国

深圳以50公里画圈的做法将会引起一些高能量级别城市效仿,由此将带动人口加速流向以中心城市为中心的都市圈。

北京、上海这两个超高能级的城市,它们城市版图大,虽然没有明确画圈,但也是和深圳一样,早就在与周边城市协同发展、共同繁荣。北京的轨交都都规划到了唐山。

武汉、杭州、南京、成都、苏州这类城市能量级别尚可,可以效仿深圳在力所能及的范围内展开区域合作,实现共同繁荣。

然而不是所有城市都能效仿,这对中心城市的能量级别有一定的要求。

合肥、郑州、长沙、济南等这类城市城市能量级别不高,没能力效仿,自身尚需抽血周边城市发展、壮大自身。待自身能量级别高到一定程度后,再去效仿结果会更好,若盲目效仿有可能沦为东施效颦。

扩展阅读:

本文转载自城市战争,欢迎您关注他们!

文|孙不熟

广州和香港,据说沦为了深圳的“环”,被称为“环深圳城市”。

著名经济学者巴曙松近日在深圳的一次公开演讲中,提出了一个“3+6”的城市格局:环北京、环上海、环深圳三大城市圈,以及南京、合肥、武汉、长沙、重庆、成都六大城市。

他还进一步解释说:

1、香港和广州都是“环深圳城市群”的成员。

2、从宏观层面看,3+6城市格局占全国人口19.5%,创造的GDP占比达36.8%,新房交易额占比达46.2%,二手房交易额占比达73.5%。城市圈的大城市人口、资金吸引力持续增强。

巴先生也真是敢说,完全没有避讳广深港之间的微妙关系,也没有考虑到穗港两地市民的感受。当然,既然是学者,说话天马行空一点,是可以理解的,如果学者们说话都像官员那样严丝合缝、滴水不漏,也没什么意思。其实,我感兴趣的不是广深港谁是谁的“环”,我感兴趣的是“环”本身。

环,是一个充满着秩序感的词。巴曙松先生生活的北京,就是一个以“环”而闻名的城市,“环”组成了这个城市的骨架,也构建了这个城市的鄙视链。网络歌曲里唱“啊/五环/你比四环多一啊/啊/五环 /你比六环少一环”,以戏谑的方式,唱出了3000万北京人对“环”的复杂感情。

除了北京,还有哪些城市是有“环”的?比较明显的也就成都、西安两个做过都城的平原城市,其他城市硬要说自己有“环”、有“中轴线”,在我看来都是东施效颦。“环”的出现是高度苛刻的,首先你得有平坦的地理条件,辖区没有被大的山川河流切割,其次你得有一个空间秩序非常注重的强势政府。你看,那些有“环”的城市,历史上都是做过都城的。

中国大部分城市都是沿河或者依山而建,这决定了他们的空间形态是被山川形胜所切割的,然后呈现出星星点点、错落有致的样子,比较明显的有重庆、武汉、杭州。中国大部分城市也都没有做过都城,这决定了他们的空间结构是市场自发形成的,而非权力意志构建的。

巴曙松先生称赞的深圳,也不是一个环状的城市,而是一个由深南大道构建的带状城市。与环状城市的“单中心结构”不同,带装城市是多中心的,罗湖、福田、南山势均力敌,谁也不是谁的“核”、谁也不是谁的“环”。现在,连宝安、龙华、龙岗、坪山的房价都赶上罗湖了,谁还好意思说谁是谁的“环”?

巴先生可能不太熟悉的珠三角,本质上也是一个带状的城市群。郭台铭对这里很熟,他很喜欢用“广深高速”这个词。从1988年,富士康国内第一个项目落地深圳后,这家超级企业的“足迹”已至惠州、佛山、中山,今年还到了广州。郭台铭说,要把这些项目串联起来,它们都与“广深高速”有关。