提及海寧趙萬里先生(為行文簡省計,以下略去敬稱)的學術業績,人們的第一反應一般是“版本學家”、“文獻學家”。誠然,趙氏的學術業績以版本目錄校勘之學功業最著、聲名最彰,尤以版本學為專精。但若全面檢閱其著述,則可知他在史學、文學(尤其是詞曲戲劇)、金石學等領域亦有相當程度的創獲;簡單地謂之版本學家,似有欠準確周全。但另一方面,他在后述幾個領域的論著,既展現了於該領域的“本色當行”,又呈現出根植於版本學學養的特色。

《趙萬里文集》所收的史學、文學文章,往往予人以強烈的此種觀感。比如,《中國史料目錄學講義》逐一條縷《史記》《通志》諸書的版本系統,大約還可謂題中之義。而《散曲的歷史觀》的主題是梳理唐宋以來曲子詞、南北曲、散曲、時曲先後遞興的歷史流變,卻在論述中反復提出“張可久《北曲聯樂府》,我曾見一部汲古閣影元鈔本,觀其版式自係坊本。這與北宋人對於曲子詞的觀念一樣”;“《野獲編》所說成弘間流行的《駐雲飛》,我曾訪得明成化七年金臺魯氏刻本《駐雲飛》唱本三種……金臺是明代北平書肆叫中心區域的總稱。金臺書肆傳刻大批《駐雲飛》,可以推測《駐雲飛》在民間的勢力了”這樣的版本實例為佐證。

⑴

因此,無論從成就的高下,抑或對於其他領域研究的影響而言,將版本學推為趙氏學術的樞軸,大約是沒有問題的。

對於趙萬里這樣的版本學的標誌性人物,本文不擬對他的學術成就作宏觀評述,而將討論其版本學實踐操作中的兩個細節。在此之前,作為其所發生的背景,有必要簡要勾勒民國時代版本學的歷史現場。

趙萬里先生

一、1928年前後的版本學界

站在今日的視角,回望民國時期的版本學界,大有風雲際會之慨。首先湧上心頭的是張元濟、傅增湘、王國維、劉承幹、李盛鐸等一長串耳熟能詳的人物;此外,書志書目、善本書影的不斷編纂出版,書林中爭奇鬪富、大宗善本綑載而出的勝事歷歷在目,戰火之下書籍播遷損毀令人慨歎,林林總總,不一而足。以上印象誠然無誤,但後人站在回溯遠望的立場,得到的是一個時代的宏觀景象,卻往往失去具體而微的臨場感,可謂“只見森林,不見樹木”。具體置身於某一歷史時刻,所得到的印象或許就並不如此繁花锦簇。

之所以選擇1928年,乃因為是年趙萬里離開清華國學研究院,就職于北平北海圖書館善本考訂組,從此開始其五十二年之久的圖書館生涯。這一年可以說是他正式進入版本學界的開端。

與如今古籍——版本學研究的主要對象——基本集中於圖書館大不相同,在1928年這一節點,國內各大圖書館的古籍收藏遠不及今日。1929年8月,趙萬里所在的北海圖書館與國立北平圖書館合併。根據袁同禮在1931年6月發表的《國立北平圖書館概況》一文,合併時舊國立北平圖書館有“宋刊本一百二十九部二千一百十六冊,宋寫本二部五十一冊,翻宋本十三部一百零三冊,仿宋本二部三十四冊,影宋本十五部九十三冊,校宋本五十部三百十三冊。金刊本二部三冊,翻金本一部二十四冊,影金本一部三冊。元刊本二百六十一部三千九百九十五冊,元寫本一部四冊,翻元本十二部一百八十六冊,仿元本四部十八冊,影元本四部四十四冊。明刊本四百五十七部四千二百九十二冊,舊寫本四百四十一部一萬零六百三十六冊,稿本四十二部三百八十七冊。清精刊本二十二部一百零三冊。日本刊本六部四十二冊,日本寫本一部二冊。朝鮮刊本八部六十一冊。”北海圖書館更在其下,計有“善本書三千冊,王靜安手校書一百八十余種,李越縵手校書二千餘冊。”從兩館合併至袁文寫作的1931年,新的國立北平圖書館陸續購得“清乾隆間禁書都一百餘種”,海源閣藏書“共三十餘種”,“小說則有嘉靖本《三國志演義》、天啟本《列國志》、萬曆《三國志》;雜劇則有《息機子古今雜劇》,陳與郊《古名家雜劇》、尊生館《陽春奏》、周憲王《誠齋雜劇》……傳奇則有富春堂、世德堂、文林閣校刻之繡刻演劇五十一種,淩刻朱墨本傳奇六種;散曲則有《南九宮詞》、《步雪初聲》、《彩筆情詞》等,總數在百五十以上……”

⑵

至1933年,趙萬里編定四卷本《國立北平圖書館善本書目》,善本總計“三千七百九十六種七萬八千一百九十九卷”,其數量的增加則得益於提善與新購兩方面:“不特北海圖書館藏書有可入善本庫者,即京師圖書館普通書庫中,頗有外間絕不經見之本,亟應提歸善本庫者,又所在皆是。而新購之善本書籍,年增月累,數亦盈千。”

⑶

如所周知,現今國家圖書館善本收藏大宗的鐵琴銅劍樓、海源閣、雙鑒樓、寶禮堂、郇齋、涵芬樓、自莊嚴堪等藏書,主要是在1949年後入藏的。冀淑英先生曾以《百川歸海 蔚為大觀》為題,詳細介紹以上重要收藏入藏的經緯。但在1928年,這些長江、黃河正在中游歡快地奔湧,距離東邊的入海口尚有相當漫長的距離。換言之,那時國立北平圖書館古籍收藏的規模與質量遠弱於今日的中國國家圖書館。

當時其他藏書機構亦相仿佛。李盛鐸木犀軒藏書入藏國立北京大學,是在11年后的1939年,當時北大的善本收藏是以方功惠碧琳瑯館的一部分舊藏為基幹,現代學者對於其的評價是“多為明清刻本,不乏精品”

⑷

,潛台詞便是無法與木犀軒藏書比肩。清華大學古籍收藏的最重要部分——杭州楊氏豐華堂藏書,是在1年后的1929年購得的。輔仁大學在1930年前後完成了一筆大宗收購——馬敘倫天馬山房藏書兩萬餘冊

⑸

,但以當時的眼光衡量,馬氏不過是中小藏家,而今日北京師範大學圖書館古籍收藏規模則達37萬餘冊。換言之,當時趙萬里可在北平各大圖書館內調閱的古籍版本,是相對有限的。其中意味,從事版本研究者自然不難體會。

版本學者無不以書目書志題跋為研究的重要參考。在今日看來,民國時代編就的書目書志不可謂不多,但在1928年前後可供趙萬里參考者,實際遠不如今人所想的那樣樂觀。總的來說,當時便於得到的書目書志題跋主要是清代藏書家所編纂者,諸如《讀書敏求記》、《天祿琳瑯書目》、吳騫、陳仲魚、張金吾、莫友芝、潘祖蔭、楊守敬、清末四大藏書家等人的書志書目。然而即便是清人著述,當時亦不完備。如黃丕烈題跋,經潘祖蔭、繆荃孫等人不斷輯錄,至1919年金陵書局本《蕘圃藏書題識》(附《蕘圃刻書題識》)問世,終於達到了623篇的規模,這是1928年時人們所能看到的黃跋“定本”。而其後王欣夫又加補輯,于1933年出版《蕘圃藏書題識續錄》四卷,收黃跋117篇,1940年刊行《蕘圃藏書題識再續錄》三卷,收跋74篇,相當於在繆輯的基礎上增加了近1/3。莫友芝《郘亭傳本知見書目》匯錄各種版本,是極為有用的參考書,截至1928年,已有日本文求堂、張鈞衡、傅增湘三家印本,但此目遺漏了很多版本,且多數版本不載行款版式。今人更常使用的傅增湘《藏園訂補郘亭傳本知見書目》,則正處於傅氏訪書隨見隨記的過程中。邵懿辰《四庫簡明目錄標註》,雖已於宣統三年由邵章整理刊行,但較之邵章進一步增訂、日後由其子邵友誠整理出版者,則仍有不少缺失。與前兩者同類的朱學勤批註《四庫簡明目錄》當時僅有寫本流傳,幾乎不為人知。

在當時的趙萬里看來屬於“當代學者”的著述,情況與之類似。1928年,鄧邦述《群碧樓善本書錄》《寒瘦山房鬻存善本書目》刻印出版,這大約是這一年最為新鮮而重大的版本學著述了。傅增湘正在不斷撰寫題跋,并陸續刊發於各報刊,是年出版的《圖書館學季刊》第2卷第2期、第4期即有登載,但《藏園群書題記》首次結集則遲至1932年。與此同時,該刊還在陸續登載葉啟勛以《拾經樓羣籍題跋》、《拾經樓羣籍題識》等為名的題跋,至於葉氏將這些題跋匯輯出版為《拾經樓䌷書錄》則在1937年。以上可以說是當時版本學界的激動人心的新聞,而接下來的一系列事實則令人沮喪:繆荃孫已於九年前作古,《藝風藏書記》《續記》在其生前已刊印,但趙萬里要看到《再續記》,則須等到12年后的1940年。張元濟代潘宗周編撰的《寶禮堂宋本書錄》,刊行于1939年;張氏撰寫《涵芬樓燼餘書錄》,起事於淞滬抗戰後,正式編定出版則在1951年。琉璃廠書友王文進《文祿堂訪書記》記錄販書所見善本,為民國時代的古書流通留下了珍貴記錄,其出版則在14年后的1942年。其同行孫殿起也在做類似工作——記錄所見版本,其《販書偶記》初刻於1936年,之後陸續所得的材料增補為《續編》,則晚至1980年。此外,藏書稱雄一時的李盛鐸、劉承幹、蔣如藻,雖各有書目書志之作,但或未定稿,或未及刊行。——要言之,在1928年,“青年學者”趙萬里所能利用的“同時代著作”是有限的。

儘管如前述,當時公藏機構的藏書規模難與今日相提並論,但不少機構自創辦以來,即積極著手編纂書目書志,有的單行成冊,有些是在館刊上陸續登載。但這些書目往往失之簡略(絕大部分是無解題、不著錄版式行款的簡目),有欠準確,或因館藏陸續增加而顯得過時,或因館藏規模有限而顯得“寒酸”,因此它們可為學者提供的參考幫助相對有限。以下列出1928年前後趙萬里可以參考的一部分較為重要的公藏書目。

國立北平圖書館有《清學部圖書館善本書目》、《清學部圖書館方志目》(繆荃孫,民初)、《京師圖書館善本簡明書目》(夏曾佑、彭清鵬,1916)

⑹

,其中繆目記錄行款尺寸等,體例較為完備,但只能反映清末初創時的館藏,夏目則被長澤規矩也批評為“謬誤亦不少”。清華大學方面有《清華學校華文書籍目錄》(1915)、《清華學校圖書館中文書籍目錄》(1927),前者收書僅497種。天津圖書館有《天津圖書館書目》(譚新嘉、韓梯雲,1913)。南京圖書館有《江南圖書館善本書目》(清宣統)、《南京圖書局閱覽室檢查書目二編》(民初)、《江蘇省立第一圖書館複校善本書目》(胡宗武、梁公約,1919),前者主要著錄八千卷樓舊藏,基本依照《丁志》而刪去解題,略記卷數、版本、冊數與名家舊藏,長澤稱“本目系舊目,今已不重要”;《二編》著錄范月槎舊藏,格式仿前目;《複校善本書目》加記藏印,但“據說本目脫誤亦不少”。蘇州圖書館有《學古堂藏書目》(清光緒)、《省立第二圖書館書目續編》(1917)、《省立第二圖書館書目三編》(1921)。浙江圖書館有《浙江藏書樓書目二編》(1907)、《浙江公立圖書館保存類目錄》(1921)、《浙江公立圖書館通常類圖書目錄附保存類圖書目錄補遺》(1925),長澤稱1921年目“書中真正之善本頗少”,1907年目更是自鄶而下。山東圖書館方面,有《山東圖書館辛亥年藏書目錄》(1911)、《山東圖書館書目》(1917),後者被指為“善本較少”。陝西圖書館有《陝西圖書館書目》(1917)、《陝西圖書館書目續編》(1917)、《陝西圖書館書目三編》(1922),長澤對前者的評價是“於內容幾乎無有可確認為稀見本者”,后二者是對前者的補充,版本方面亦未見精彩。雲南圖書館有《雲南圖書館書目初編》(1915)、《雲南圖書館二編書目》(1923),前者被長澤指為“善本頗少”,後者“新書較多”。

⑺

——之後數年情況才發生了較大變化:從1933年起,以《國立北平圖書館善本書目》《國立北平圖書館善本書目乙編》《故宮善本書目》等為代表,公藏書目如雨後春筍,紛至沓來,然而這些都是後話。

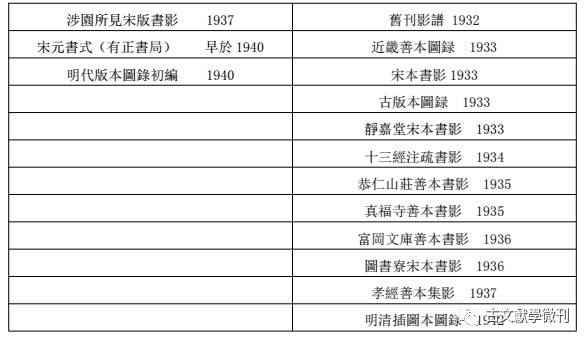

善本書影是清末出現的新興著作形式,對於比對版本、把握版刻風氣有極大助益。民國時期編輯出版的書影為數不少,並對之後的書影編纂施加了長久影響。但這些書影大多出現於1930年代。以下列表予以說明。

由上表可知,在民國時期的善本書影中,出版於1930年代者佔據了相當大的比重,而且自1930年代起,日本編纂出版的書影數量大大超過中國。日本出版的書影雖多,但能否及時傳入中國,其中大量收錄的日本古寫本、古刊本對於中國學者又能提供多少直接幫助,不無疑問。具體到1928年的趙萬里,他能利用的只有為數極其有限的幾部,且它們或多或少存在着缺憾:《留真譜》只刻部分行字,無法反映書葉的整體面貌,繆荃孫晚年編刻的《宋元書景》印本稀少,《鐵琴銅劍樓宋金元本書影》、《盋山書影》沿襲了瞿丁舊目的鑒別錯誤,稍後出版的《嘉業堂善本書影》也有不少鑒定失誤。當然我們也可認為,這些錯誤磨礪了趙萬里的眼光,但這畢竟是郢書燕說式的幽默。

書影的情況不甚理想,好在當時興盛的古籍影印事業,可以彌補缺憾。黃永年先生回憶自己學習鑒別版本之始,便是揣摩《四部叢刊》:“我是從當年商務印書館編印的《四部叢刊》下手的。……當時我是十四五歲,記憶力好,加之是影印可以見到原書的真面目,形象化的東西更加記得牢,這樣我就把四部要籍加上重要的好版本包括若干宋元明本都大體掌握了。”

⑼

《四部叢刊初編》已於9年前(1919年)出版,替換部分底本的二次印本即將於次年(1929)發行。從1916年開始印行的《涵芬樓秘笈》,在兩年前(1926)印完最後一集。陶湘影印《宋刊巾箱本八經》在兩年前(1926)問世。去年(1927)6月,柳詒徵開始主持江蘇省立國學圖書館,今年已影印清嚴元照抄本《東萊先生書說》,之後的10年間,該館珍本還將大量影印面世。此外,私人如羅振玉、徐乃昌、周叔弢、陳乃乾,出版界如掃葉山房、千頃堂書局、泰東圖書局、有正書局、古書流通處,都已有數量不等的影印之作。不過,《四部叢刊續編》《百衲本二十四史》還在籌劃階段,出版要等到1930年代。

以上不厭瑣碎地歷數1928年前後版本學界的狀態,乃意在說明:在1928年這一處於民國中段的時間節點上,圖書館界的“新人”趙萬里所能擁有的工作條件,絕非清代民國版本學成就的總和。圖書館藏書有限,公藏書目大多過時,或者錯誤頻出,更沒有《中國古籍善本書目》這樣的全國性聯合目錄;清人著述尚不完備,時人著作大多正在撰寫之中,只能在報刊雜誌上看到一些零散篇目。書影與善本影印固然方興未艾,但尚有很多重要的善本未化身百千。善本觀念大體仍是舊的,一部宋刻本可有數千元之巨價,嘉靖本與明清小說是時代新寵,其他明末清代刻本仍難邀藏家歡心。唯一勝於今日的是高度繁榮的古舊書業。在對此充分了解的基礎上,我們就更能深切體會:僅僅5年之后(1933年),趙萬里就完成了《國立北平圖書館善本書目》的編纂,使“圖書館第一次有了既全面又可靠的善本書目……首次給學部圖書館以來收藏的善本書做了精細準確的明細清單……看到過去模糊不準確的鑑定被趙先生的版本研究一條一條改訂,讀者會感到快刀亂麻的痛快”

⑽

,是多麼偉大而令人讚歎的業績。

二、趙萬里的“機械法”

1933年,趙萬里赴寧波調查天一閣藏書,對閣中二千餘種藏書做了全面清理與記錄。次年,撰成《重整天一閣藏書記略》,其中具體敘述了調查時的操作方法:

我們整理的步驟,是用

預定的一種較精密的統計法

。

無論行款、邊口、版心大小,屬於機械方面的,固非一一記載不可。

……

我現在正努力編制這一次整理天一閣藏書的全部報告。

每一部書,在可能範圍內,都給它一個簡短的提

要。

所用方法似乎比阮目、薛目繁密得多。

舉個例子如下:

詩學梯航一卷 明鈔本

正統十三年戊辰之歲夏五南京翰林侍講學士奉訓大夫前兼修國史兼經筵官吉水周敘序

正統十三年夏六月朔日承事鳳陽府臨淮縣知縣渝川彭光後序

半葉十行,行十二字。白口,四周單邊。藍格。此吉水周鳴所著。鳴字岐鳳,洪武中以經明行修薦為桐城訓導。永樂初,授國子學正,預修《永樂大典》。仁宗時升國子博士,官至職方員外郎。故其子敘序此書,謂之職方府君。事蹟見《吉水縣誌·宦業傳》。此書體裁,略似傅與礪《詩法源流》。為類六:曰敘詩,曰辨格,曰命題,曰述作,曰品藻,曰通論。《千頃堂書目》載此書,注云宣宗命學士周敘等編,則失之矣。

⑾

在文中,趙萬里明確提出了一種可為圭臬的善本調查方法,其核心理念是追求“精密”,達成“精密”的要點是“屬於機械方面的,固非一一記載不可”,落實於文字便是逐一記錄行款、版框、書口等物質形態特徵。可惜這份“整理天一閣藏書的全部報告”最後沒有問世,但根據引文給出的樣稿可以推知,當時趙萬里的確逐一記錄了2000多種天一閣藏書的各項“屬於機械方面的”物質形態特征。

更為重要的是,這種調查方法並非偶一為之,而是被趙氏長久堅持。黃裳回憶自己所目睹的1950年代趙萬里訪書情形,至少有三次特別指出他隨身攜帶手冊,以便見到罕見版本時隨時記錄:

斐雲是當代著名版本學者,眼力、見聞都是第一流的。過滬時每過我家觀書,

遇未見之書,必取懷中小冊

,筆錄行款、序跋以去

,其好學如此。

⑿

近日趙斐雲南來,數過余齋。示以故書數種,皆前所未見者,此(清道光刻本《蕘言》)亦其一,

錄行款而去

,其罕傅可知也。癸巳(1953)五月廿一日,黄裳。

十年前海寧趙萬里來齋中觀書,示以此册(清順治刻本《拙政園詩餘》)及李因《竹笑軒吟草》三集,斐雲歡喜赞嘆,

出小册錄行款序跋而去

……戊申(1968)五月夏至後一日,黄裳更跋。

⒀

那時的趙萬里正值壯年,學問已經完全成熟,儘管“眼力、見聞都是第一流的”,但他不徒依賴眼力與見聞進行版本調查,依舊誠懇樸實,執著於不厭繁瑣地“機械”記錄。將上引趙氏自述與黃裳的回憶通觀,則可知:從1930年代至1950年代,強調以記錄版本的物質形態特征為版本調查之基礎的“機械法”,是版本學家趙萬里數十年間一以貫之的“職業習慣”。

趙萬里懷中的手册原件不知現今流落何方.但他撰写了很多名曰“经眼录”、“題記”或“書志”的善本提要,其中不少未曾發表,只有稿本留存。這些“經眼錄”大約與他手冊中的原始記錄相距不遠,以下列舉幾則提要實例,并逐一統計這些未刊之作中記錄書口、魚尾、版框樣式與版框尺寸等物質形態特征的情況:

陶情樂府四卷(明嘉靖刻本)

明楊慎撰

簡紹芳序(嘉靖三十年。半葉七行,行十七字)。半葉九行,行二十字。黑口。麻紙印,蓋蜀刻也。計套數一卷,重頭二卷,小令一卷。有“錢曾之印”、“遵王”、“彭城楚殷氏讀書記”諸印。(《南京國學圖書館藏書經眼錄》)

⒁

柳浪館批評玉茗堂紫釵記二卷(明刻本)

明湯顯祖撰

《紫釵記總評》五段(半葉六行,行十字)。半葉十行,行二十一字。每齣後間有總評,眉端亦有評語。寫刻,曲文加圈點。案:柳浪館不知何許人,嘗見貴池劉氏舊藏柳浪館批本《南柯記》,卷前有附圖,極精美,版式與此本同。此書前後無附圖,蓋已脫矣。柳浪館所評“臨川四夢”殆遍,惜傳世者僅得其半也。(《吳縣吳氏百嘉室藏書經眼錄》)

⒂

毛詩古音考四卷附讀詩拙言(明萬曆刻本)

閩中陳第季立編輯

金陵焦竑弱侯訂正

焦竑序(萬曆丙午(三十四年)),自序,自跋(同上)。半葉十行,行二十字。《四庫》據建寧徐時作重刻本著錄,此則原刻本也。(《平湖葛氏守先閣藏書經眼錄》)

⒃

由上可知,趙萬里的“機械法”具有以下幾個特點:他極為重視行款,幾乎所有版本均著錄行款,未著錄行款者多是尋常版本(如汲古閣刻本)而經名家批校題跋者。居於次席的是書口與版框樣式,其中被記錄者多為黑口,這似乎與嘉道以來藏書家逐漸重視明代黑口本的風氣不無關係。對於魚尾、版框尺寸,他則不甚關心。這固然不及現今的做法嚴密,但在晚清民國,此二者在書志題跋中照例甚少出現,趙氏不能不受此風氣的影響。此外,由於不是每書必有,上表未統計諸如藏印、裝幀、刻印圈點、紙張、避諱、牌記、刻工、版心文字、卷端題銜、空格抬行等項,對此趙萬里的做法是逢有則記,特殊者必書,總原則是盡可能全面地反映書籍的物質特征。而趙氏“機械法”中最值得關注的要點是,他不僅記錄了為數不少的明末刻本與清刻(前引黃裳文中所稱趙氏錄行款序跋而去的,一為順治刻本,一為道光刻本),而且對其行款也必著錄。這一點與清人書目題跋中極少收錄明末刻本、清刻本,遑論著錄行款,形成鮮明反差,這不能不說是趙萬里相對於前代學者的特出之處。為說明此點,以下將分別成書于同治年間、光緒中葉的莫友芝《持靜齋藏書記要》、潘祖蔭《滂喜齋藏書記》著錄行款的情況統計如下:

当然,記錄所見古籍的物質形態特征以備他日勘驗之用的“職業習慣”,並非趙萬里所獨有。民國版本學的領軍人物傅增湘亦如此。其《藏園群書題記》《藏園群書經眼錄》《藏園訂補郘亭傳本知見書目》詳於記錄行款版式,稍一瀏覽,即可得知。而且有趣的是,傅增湘有著與趙萬里相同的做法——懷揣小冊,隨時記錄,其上述著作即以當時記錄為基礎而撰成。對此傅熹年回憶稱:

先祖逐年南北訪書時,

必攜帶筆記和一部莫友芝撰《郘亭知見傳本書目》。所見善本詳記在筆記上

,題名為《藏園瞥錄》或《藏園經眼錄》。

又把各書行款牌記序跋摘要記在《書目》上

,以便檢索核對……

⒄

然而對此“機械法”,却有同時代學者加以批評,陳乃乾在1943年將繆荃孫視為“機械法”的領軍人物,評論說:

筱珊晚年以代人編藏書目錄為生財之道,人亦以專家目之,造成一時風氣,如今之翰林先生為喪家點主題旌然然。已刊行之丁氏《善本書室藏書志》、《適園藏書記》,自撰之《藝風堂藏書記》,及未刊之《積學齋藏書記》、《嘉業堂藏書志》皆出其手。然筱珊對於此事,實未經心,

僅規定一種格式

,屬子侄輩依樣填寫而已。余為擬其格式於下,世有藏書家欲編繆式藏書記者,請依式而為之,不煩另請專家也。

XXXX幾卷

XX撰(撰人上有籍貫或官銜須照原書卷首鈔寫)XX刊本(何時刊本須略具鑒別力)每半葉X行,行XX字,白(或黑)口,單(或雙)邊,中縫魚尾下有XXX幾字,卷尾題XXXX(此記校刻人姓名或牌子)。前有XX幾年XXX序,XX幾年XXX重刻序,後有XX幾年XXX跋。XX字XX,XX人,XX幾年進士,官至xxxx(撰人小傳可檢本書序跋或四庫提要節鈔),書為門人XX所編集(或子侄所編或自編),初刻於XX幾年,此則XX據XX刻本重刻者。X氏X齋舊藏,有XX印。

……

今編目既成為職業化

,於是筱珊先生應運而起,製定善本與非善本之界限。其說如下:

……

至其制定

機械式的編目法

及規定善本與非善本之界限,在當時或自有其不得不如此應付之苦衷,而曾不數年,流弊至此,殆非藝風始料所及矣。

⒅

以上陳文給出的“繆式藏書記”(且不論繆氏代人寫作的諸書志是否皆採用此種固定格式),重點落在客觀描述版本的各項物質形態特徵。與前引趙萬里所作提要相比,兩者的基本格式與著錄項目基本相同,在個別局部細節上,趙作似乎更為詳細。然則,以此準之,則趙氏亦當在被批評之列。有趣的是,陳氏將此種格式命名為“機械式的編目法”,與趙氏所稱“機械法”,如出一轍;而且陳氏敏銳地意識到這種做法與當時“編目既成為職業化”存在密切關聯,換言之,由於公共圖書館的紛紛建立,導致職業版本學者的出現,撰寫善本書志書目越來越強調具備可操作性的“精密化格式”。

參與這一時代動向的趙萬里與觀察到這一時代動向的陳乃乾,對於同一客觀事實的描述與把握,有着驚人的相似,但兩人做出的價值判斷卻截然相反,趙氏對於自己的“機械法”“似乎比阮目、薛目繁密得多”而達成的精密效果感到自豪,陳氏則認為“機械式的編目法”是“實未經心”,“不得不如此應付”。大而言之,趙陳二人的觀念差異其實源於以下命題——如同其他人文學科一樣,版本學究竟是“科學”,還是“藝術”?趙氏無疑偏向於“科學”,陳氏則傾向於“藝術”。他之所以嚴厲抨擊“繆式藏書記”,大約是認為統計行款、測量尺寸、描述版式、記錄牌記序跋然後“依樣填寫”,子侄輩皆可為之,如此機械瑣屑的工作無從體現學者天才的獨創性,雕蟲小技,壯夫不為。

誠然,按照固定格式不厭其詳地記錄版本特徵,看似勞而少功,蠢笨木訥,然而這是版本學的“常態科學”的題中之義。即便是陳乃乾,也認為鑒定“何時刊本須略具鑒別力”,但鑒別力不正是從廣泛調查版本、做出詳細記錄、再加勘驗考索這樣不斷重複、日漸積累的過程中得來的么?而且陳氏似乎未意識到,為他人提供參考與線索是書目書志的最基本功用,版本特征記錄愈詳細,則此書目的價值愈大,於自身為瑣屑者,於他人則為大用。

再者,趙萬里所處的時代,圖像技術遠未普及,決非今日在外可隨身攜帶數碼相機拍攝書影,在家可利用網絡數據庫的高清圖片。因此,他只能依靠文字記錄訪書所得。而且即便是在技術條件發達的現今,詳細記錄版本特征,仍與圖像並行不廢,相輔相成,是版本學者的日課。要之,趙萬里的“機械法”不僅體現了清末以來版本學日趨精密的大趨勢,更表現了他個人在此方面引領潮流的卓越識見。

三、“比較版本學”:趙萬里的版本學方法論之一

1934年,趙萬里在《文學》第2卷第6號發表《散曲的歷史觀》一文,其中提及金刻本《劉知遠諸宫調》的刊刻時間與地點,說:

從

比較版本學

上,確定了《劉知遠傳諸宫調》是南宋中期金章宗前後平陽書肆的產物……

⒆

同年4月他在《大公報·圖書副刊》發表《的評價》,談及元刻本《唐律疏議》與鐵琴銅劍樓藏元刻本《韻補》的鑒定問題,又一次提出“比較版本學”的概念:

《唐律疏議》傳世僅有元本二種。其二半葉九行行十八字,字大行疏,宋諱不避,

客觀鑒定的結果,認為是元季江西刻本

。

……當年常熟瞿氏編書目時,收了宋刻本《韻補》五卷,注云:“《韻補》始刻於嘉禾,明人已云罕見,此本譌脫雖甚,觀其行款字畫,尚是宋椠也。”這段話妙不可當,中間兩個“宋”字,也是手民之誤。其實這半葉十行行二十九字的古本《韻補》是元刻而非宋椠,在

比較版本學

裏早已論定的了。

⒇

在1930年代,“比較版本學”是一個很新鮮的名詞,特別對於根植于傳統學術的版本學來說,更是充滿了西方現代學術色彩;以筆者的見聞所及,趙萬里似乎是使用此語的第一人。為申明“比較版本學”這一新鮮概念,接下去趙萬里說:

本來,

審定版本的方法,到近幾年纔慢慢地利用比較版本學,確定了幾條客觀的原則。目的不僅要解決時間問題,連空間部分也有長足的進步。這和研究青銅器時代的方法差不多

,以前以為漢器的,現在說不定把它提升為戰國時六國的器;以前以為是商器的,現在會把它降到宗周後期或初期。材料越出越多,方法越來越新,前人不合科學的結論,終會有動搖的一日。研究書本時代,不過其中一端罷了。《四部叢刊續編》的評價

由引文可知,趙氏筆下的“比較版本學”是“審定版本的方法”,即版本學的一種方法論,它基於“幾條客觀的原則”,展開版本鑒定,因此其結論是“客觀鑒定的結果”。通過“比較版本學”,不僅可以判定版本的“時間問題”即版刻時代,還可以在很大程度上研判出版本的“空間問題”即版刻地域。趙萬里將《劉知遠傳諸宫調》斷為“南宋中期金章宗前後平陽書肆的產物”,將元刻《唐律疏議》九行十八字本定為“元季江西刻本”便是其說的最好例證。而且在以上引文中,趙萬里不斷使用“確定”、“早已論定”、“客觀”、“科學”這樣的字眼,又說隨着新材料的湧現,“前人不合科學的結論”必將被“動搖”與修正,將糾正瞿目鑒定錯誤的勝利歸功於“比較版本學”,則意在強調動搖舊說的“比較版本學”具有充分的科學性。

那麼為何趙萬里要這般強調“比較版本學”的科學性呢?在引文中,他將鑒定《劉知遠諸宫調》為金章宗時期平陽坊刻本舉出,作為“比較版本學”的成果範例。如所周知,此金刻本為殘卷,卷中無序跋牌記刊語等標識刊刻時間地點的文字性證據;且此書在黑水城遺址出土後被運往俄國,1958年才被移交回國,1930年代國內只有照片,僅有鄭振鐸等少數學者看過,因此鑒定結論的可靠性不免招致質疑。

(21)

趙萬里有懼於是,故於“科學性”問題上反復強調。而另一方面,這也意味着:在他看來,“比較版本學”能夠可靠解決此類缺乏文字性證據的版本的鑒定問題。

遺憾的是,趙萬里未在以上文章中說明“比較版本學”的客觀原則的具體內容以及“比較”基點。1958年,他再一次論及金刻本《劉知遠諸宫調》,觀點未變,但具体說明了鑒定依據:

《劉知遠諸宫調》,

我們定它為金刻本,而且肯定它是山西平陽一帶書坊刻本

,即所謂“平水本”(“平水”是平陽附近一絛水名)。

這是因為這書的紙質、版式、刊工刀法和字體,和故宫天祿琳琅舊藏的金刻本《曾子固先生集》、潘氏滂喜齋舊藏的金刻本《雲齋廣錄》、内閣大庫舊藏的《五音集韻》等書都非常相似,和元初平水本《證類本草》、《通鑑詳節》也相彷彿。

和它同時發現的還有一幅極負盛名的金代大型版畫平陽姬氏刻的“四美人圖”。“四美人圖”既是平水本,那末《劉知遠諸宫調》,也該是同時代的作品了。

(22)

由上可知,趙萬里比較的基點是“紙質、版式、刊工刀法和字體”等物質層面的形態特徵。經過比較發現,《劉知遠諸宫調》的諸項物質形態特徵與已知的多種金刻本“非常相似”,並與元初平水刻本“相彷彿”,因此可斷定其為金代平水刻本。值得注意的是,正如此例所示,“比較版本學”可以不依賴序跋年月、牌記刊語等文字性證據而僅根據物質層面的特征獨立展開。以下再舉相似的一例:

此編(清刻本溉園詩集)

前後無序跋,不知何人何地所刊。以刊工體勢審之,當是嘉道間刊本也。

(23)

這個例子說明,在趙萬里手中,“比較版本學”不僅可施用於宋金元刻本,也同樣適用於時代晚近的清中期刻本。那麼接下來的問題是:為什麼在沒有文字性證據的前提下,基於物質形態特征的“比較版本學”能得出可靠的年代、地域結論,并具有適用於各個時代的普適性呢?

在之前的引文中,趙萬里曾說“比較版本學”“和研究青銅器時代的方法差不多”。簡言之,鑒定青銅器時代的方法主要是觀察器型、工藝痕跡、紋飾以及銘文字體等物質層面的特徵,加以排比、歸納,總結各時段地域的器在以上方面的特點,確定“標準器”,由此建立器的時空序列。在確立了不同時段地域的標準器與時空序列之後,便可將其他青銅器與之對照觀察,由此判定研究對象的相對年代與地域,無論其有無銘文抑或偽造銘文(此點可與古籍版本無序跋牌記或偽造序跋牌記相類比),偽器、來歷不明的傳世器抑或地層關係明確的出土器,都可由此得到解決。而且這種方法還具有“自我調適”與“自我強化”的特點,如某器傳統被認為是製作於某朝某期,乃至被視為該時代此類青銅器的“標準器”,但隨着“材料越出越多”,墓葬年代明確的器的不斷出土,人們會更新對該時代器的形態特徵的認識,並發現該器與該時代器的特徵規律不符,由此將“以前以為漢器的,現在說不定把它提升為戰國時六國的器;以前以為是商器的,現在會把它降到宗周後期或初期”。

上述方法便是考古學中說明古代器物形態演化規律並由此確認器物相對年代、解釋不同文化下器物相對關係的基本方法——“類型學”,換言之,“比較版本學”的實質是考古類型學這一方法論在版本學領域的引申。這一引申得以達成的基本理路是:無論青銅器、古籍或是其他器具,都是人類生產活動的產物。器物的生產製造,取決於人類所掌握的工藝方法、技術能力、功能需求與審美心理等因素,而在某一時段某一地域內,以上各項往往相近相同,因此所生產器物便具有形態特徵上的趨同性。随着時代推移、境況變遷或受強勢文化的影響,上述決定因素會發生變化,器物的形態特征也隨之變化。這類共有特徵,就是人們所說的“風格”、“風氣”,鮮明體現某一時代地域風格的器物便是“標準器”。風格不但是可以感知的,而且也是可以把握的。研究者經過大量積累材料,加以排比、歸納、分析,結合其他手段(如地層學、技術測年),就建立起可靠的時代空間序列,由此作為判斷相應器物時代地域的科學依據。

考古學所處理的器物,絕大部分是沒有文字的,或曰“不會說話”。但趙萬里敏銳地意識到:作為一種物質實體,書籍亦是人類活動的產物,同樣具有隨時代不同而發生變化的物質形態特征,因此類型學的方法論適用於版本研究。古籍版本之有字體、行款、刀工,恰如青銅器之有器型、紋飾。研究者可以像研究其他器物那樣,基於物質形態特徵,研判版本的年代與地域。趙萬里說,“研究書本時代,不過其中一端罷了”,便是意識到了書籍與其它人類製作的器物作為物質實體的共同性。

需要指出的是,在趙萬里之前,清代學者就已認識到,版刻風格是一種可以分析把握的抽象實在,並以此展開版本鑒定。隨便翻閱清人書志題跋,類似“此本純乎浙刻風氣”之語,屢屢可見。前引文中,趙氏指摘《鐵琴銅劍樓藏書目錄》將元刻本《韻補》誤認為宋刻本,而瞿目的判斷根據是“觀其行款字畫,尚是宋槧也”,同樣是從版刻風格著手。只不過觀察基點雖同,所能獲見的材料(版本)有多有少,因此把握版刻風格的能力有高下之分而已。而且清人雖然注意版刻風格,但似乎從未有人將版刻風格視為物質形態的共有特徵,而與其他領域的研究相類比。趙萬里的傑出之處,則在於:在學理層面,他是版本學史上將類型學方法引入版本學、並明確提出“比較版本學”概念的第一人,從而在方法論層面肯定了清代既已有之的根據版刻風格鑒定版本之法的可行性與科學性;在實踐層面,他對於不同時代地域的版本風格流變有著高度嫻熟的把握,以此為武器,所得出的諸多鑒定結論精確不移,或糾正前人之誤,成為公認的定說。接下來,將結合實例,討論趙萬里“比較版本學”在實踐中的一些具體細節。

如前述,“標準器”在類型學中的意義重大。趙萬里充分認識到了這一點,他重視總結不同時代版刻的“標準器”,將《趙成藏》稱為金刻本的“標本”:

金代平水刻書之風甚盛,然金刻本流傳後世頗為稀少。《金藏》的雕版,正在金代的平水以南地方,

從現存《金藏》上也可以看出金刻本的面貌來。因此在中國印刷術的歷史上,現存《金藏》也是極其珍貴的標本

。

(24)

通過建立器物形態流變的時空序列,類型學不仅可以解决“是什么”,也可用於證偽,即“不是什么”以及“为什么不是”。趙萬里在實踐中也有類似的例子:

記得1931年8月,我們同到寧波訪書,偶然在林集虛大酉山房的書架上發現棉紙印本《忠義水滸傅》殘本八回,西諦大喜過望,認為這就是嘉靖年間武定侯郭勳的校刊本,在現存《水滸傳》版刻中,再沒有比它更早的了,是一個新的重大的發現。當時我就表示異議,

覺得嘉靖刊本是十分可能的,但武定侯郭勳刊的可能性並不大,因為它和郭勳刊的《元次山文集》、《白樂天文集》字形和版式都不相同,和嘉靖本《雍熙樂府》比較,也有顯著的差別。

(25)

在此例中,他首先通過對嘉靖本物質形態特征的掌握,判斷此棉紙印本《忠義水滸傅》殘本,應該可斷為嘉靖刊本,接下來運用趨同性原則,指出其與郭勳刻本“《元次山文集》、《白樂天文集》字形和版式都不相同”,由此否認其為郭氏所刻。

宋元刻本歷來受到藏書家的珍視,所受到的研究亦最為充分,清代藏書家已能分辨不同地域的宋元刻本(當然誤判之例亦甚多),并意識到宋元刻本除時代性差異以外,還呈現出鮮明的地域性差異。之後學者逐漸總結出宋元時代浙江、福建、四川地區刻本的風格特點,如“宋浙本多為歐體字,白口,左右雙邊”等等。由以下例證可知,趙萬里對宋元時期浙、閩、蜀、贛的刻書風格都能熟練掌握,區別其不同,其中尤為可貴的是對江西刻本風格的把握,因其最難鑒別也。

三國志六十五卷(殘 宋蜀刻本)

……

刊工體勢與《冊府元龜》、《二百家名賢文粹》、《論語注疏》諸書盡合,蓋眉山所刻也

。

……

就正史論,則九行大字本七史(俗誤稱眉山本)乃紹興間杭刻風範。

(26)

音注韓文公文集四十卷外集十二卷(宋刊宋印本)

……敦字缺筆,避光宗嫌名,蓋紹熙間刊本。

結體方整,望而知為浙刊

。

(27)

張氏(《太平御覽》清張海鵬刻本)所據之殘宋本,

以刊工體勢察之,乃南渡後浙刻風氣。

(28)

……嘗見德化李氏藏宋刊十行本《尚書孔氏傳》,

以刊工體勢察之,絕似南渡後江右風氣。

然以刊工姓名與撫本諸經比勘之,無一合者,乃知傳世撫本此四經外,他經人間殆久已絕迹……

(

29)

此本刻工體勢,纯乎元人風格

,筆墨飛舞,如龍蛇際空,捉摸不定。

在元刊書中,可稱別開生面之作。

(30)

總體而言,清代學者對於明刻本的重視程度有限,其對明刻本的關注主要集中於明初黑口本、明仿宋元刻本以及嘉靖刻本等有限的幾類,對於萬曆及之後的明末刻本則相當有限。而趙萬里對明刻本用力頗深,經眼了大量明刻本,其突出例證是他在1930年《國立北平圖書館館刊》第4卷第1、4、5號以《館藏善本書志·明別集類》為題,連續發表多篇明人別集善本的解題。他在其他著述中,亦充分顯示出對明代各時期的版刻風格有著充分體認:

明黑口小字本王十朋《會稽三賦》一卷,題剡谿周世則注,郡人史鑄增注。似據宋大字本翻刻,

就原書刀法、版式看,當是成化弘治間刻本。

(31)

剪燭餘話四卷附元白遗音一卷(明刻本)

寫刻甚精,似嘉隆間風氣。

(32)

淮南鴻烈解二十八卷(明刻本)

字體疏泄,萬曆間刊本也。

(33)

在考古類型學中,研究者發現器物在形態特征上具有極大豐富性,即便是同一器別,往往同时并存几种各有自身演化轨道的形态,無法一言以蔽之。因此他們引入“型”、“式”的概念,給同一器別劃分出不同型别,然後再將同一型别划分為不同式别,以求細緻展現器物形態的流變。作為物質實體的古籍,其實亦存在同樣問題,同一時代版本往往存在著多種明顯不同的風格。然而當代的版本學著作在描述明刻本的風格特征流變時,幾乎都採取了單線演進的一元敘事,稱明初本字體仿元,版式幾乎全為黑口,嘉靖本多為白口,字體則是在仿宋浙刻本的歐體字基礎上演化而來的一種方正硬勁的“枯柴體”,至萬曆本,版式仍多為白口,但字體則為愈趨僵硬呆板的所謂“宋體”。天啟、崇禎兩朝刻本,部分沿襲了萬曆時期的字體風格,同時又出現了一類纖細瘦長的字體。

然而一旦與紛繁複雜的版本實物相對應,則會發現有大量版本無法被上述描述所“容納”,如從洪武至正德的一百多年間字體並非一成不變,而嘉靖萬曆時期在標準化字體愈發流行的同時,仍有為數不少的寫刻本,等等。上述矛盾的實質是對版本的類型學分析未臻發達。而趙萬里早已認識到明代版刻風格的多樣性,而試圖做出更為細分的描述;比如他覺察在嘉靖本風格演化至萬曆本風格的過程中,似乎存在著過渡類型,而不是斷崖式的突變:

按照此書(元適適子本《董解元西廂記》)版式和刻工體勢看來,當是嘉靖、隆慶之間或萬曆初年刻本。

(34)

又如,他對萬曆時代寫刻本的風格也有體認:

馮元敏菽茹稿六卷(明刻本)

吳郡馮時可著(卷二以下“吳郡”二字省去)

半葉九行,行十八字。有上闌,無序目。版心上題“元敏天池集”。

寫刻,似萬曆間風味。

計文四卷,詩二卷。

(35)

當代版本學著作多採用單線演進的描述的另一方面,則是往往忽視明代版刻(尤其是嘉靖至明末)風格的地域差異,而過於強調某一時段的所謂“總體風格”,這同樣是類型學分析不夠細密所致。初學者閱后會認為,嘉靖時忽然出現一種風格籠罩全國,至萬曆間又有一種普遍風氣取代前者而天下遵行。且不論這種全國性風格是否果真成立,即便有之,其最初形態仍是“地域”的,即某地先採取此種風格,隨後逐漸影響至各地。黃永年先生對於嘉靖萬曆之間版刻風格流變及其發生的地域性問題,有過精闢論述:

講這個變化,

又牽涉到地域問題

。這種新風格的嘉靖本——或者為了區别於有些未變舊風格的嘉靖本,可稱之為

標準嘉靖本

,以至在此前正德年間已試行這種新風格的刻本,

都是首先在蘇州出現的

。……

大概由於這種刻書風格新鮮受歡迎,很快傳播到外地,不僅影響到外地的家刻,還影響到官刻、藩府刻、坊刻。……

這裏附帶說一下,即上面所說的標準嘉靖本雖風行一時,但還未能普及到全國每一個角落。……尤其是稍微邊遠一點、文化不够發達的地區,所刻地方志或本地人詩文著述往往仍是明前期式樣……

從現有资料來看,開始用這種方體字(指萬曆本的“宋體”)刻書是在安徽的徽州。……

明以來徽州人多外出經商,人稱“徽商”。徽商們常到南京、揚州、杭州等地活動或定居,往往會把徽州的刻工帶過去,同時徽州刻書又常請蘇州的文人主持校勘,因此江浙的刻書風氣很快受其影響,随之這種方體字刻本普及到全國很多地區。

(36)

而早在民國時期,趙萬里就已認識到,在明嘉靖以降看似風靡全國的版刻風氣的內部,其實仍可看出地域性色彩,他在實踐中多次著意點出嘉隆萬三朝刻書存在著地域性差異:

種蓮歲稿六卷文略二卷(明嘉靖刻本)

……版心下署“姑蘇章仕寫刻”六字,

刊工體勢寬博方整,乃正嘉之際吳中刊版特

色,知此書雖作於遼邸,實下姑蘇雕版

,與遼藩所刊《昭明太子集》同一轍也。

(37)

綠水新編三卷(明萬曆刻本)

……此本半葉九行,行十六字,

刊工方整茂密,乃隆萬間三吳風氣。

(38)

留夷館集四卷(明萬曆刻本)

……

此本刊工體勢寬博無力,與渼所校刊程大昌《演繁露》版式相同,蓋同為閩中所雕矣。

(39)

需要說明的是,趙萬里的“比較版本學”並不局限於刻本範疇,他對於不同時代寫本的形態特徵也有充分體會,且如下引文,他認為“比較版本學”同樣是鑒定寫本時代的“有效方法”:

唐李嬌詩一卷(明洪武墨格寫本)

半葉十行,行十八字。

黑口寬邊,此明初風氣。

(40)

又如《國朝英烈傳》,閣裏有藍格大字本,用對字句作章回標目。

以審查明代鈔本的有效方法觀察

,至遲當是嘉靖時人手筆,還在傳世崇禎刊本之前。

(41)

這部《紅樓夢》的鈔寫時代,

我們在原書裏找不到一點直接可靠的標記,但結合紙色、墨氣和書體看來,大概夠得上乾隆後期鈔本

……

(

42)

要言之,趙萬里於1930年代中期提出了“比較版本學”的概念,其實質是將考古類型學的方法論引入版本鑒定。儘管他未曾直接闡述“比較版本學”的具體方法與操作手段,但由其著述可知,乃是觀察字體、版式、刀工、紙張、裝幀等書籍的物質形態特征,歸納總結不同時代不同地域版本的形態特征,並將被考察對象與年代地域已知且可靠的版本(標準器/標本)相比對,從而得出鑒定結論。儘管基於物質形態特徵考察版本時代地域的做法,清人已然使用,但受限於識見,實踐中的錯誤頻繁發生;更重要的是,該方法的可操作性與在學理上的可然性,從未得到論述。趙萬里的“比較版本學”之說,在實質上確認了以上兩點。而且他在自己的版本學實踐身體力行,廣泛運用之,通過一系列準確不移的鑒定實績,證實了“比較版本學”的有效性與普適性。如果說記錄行款版式等項的“機械法”是清代已有的成熟做法,趙萬里只是將其運用範圍擴大至時代更為晚近的版本;那麼“比較版本學”則是趙氏首創、令人耳目一新的理論建樹。最後必須指出的是,趙萬里對於同一時段不同地域版刻風格多種並行的敏銳觀察及其相關表述,則促使人們檢討當代版本學著述中看似清晰明了、實則含混不清、無法因應實物的單線敘事的可靠性,並思考“版本類型學”應如何走向深入。這或許便是趙萬里先生留給今人的最大的學術遺產。

注釋:

⑴

趙萬里:《中國史料目錄學講義》,收入《趙萬里文集》第1卷,上海科學技術文獻出版社、國家圖書館出版社,2011年,第311—353頁。趙萬里:《散曲的歷史觀》,收入《趙萬里文集》第2卷,上海科學技術文獻出版社、國家圖書館出版社,2012年,第229—239頁。

⑵

袁同禮:《國立北平圖書館概況》,收入《袁同禮文集》,國家圖書館出版社,2010年,第14—17頁。

⑶

《本館善本書目新舊二目異同表》,《國立北平圖書館館刊》第8卷第1號,1934年。

⑷

《北京大學圖書館藏古籍善本書目·前言》,北京大學出版社,1999年,第1頁。

⑸

倫明:《辛亥以來藏書紀事詩》,上海古籍出版社,1999年,第100頁。但倫明未記天馬山房藏書轉讓的具體時間,只稱“數年前”。案,《辛亥以來藏書紀事詩》於1935年起連載於《正風》(半月刊),以此推測,似可將藏書出讓系於1930年前後。

⑹

括號內數字為出版年份。

⑺

以上主要參考長澤規矩也:《中國版本目錄學書籍解題》,書目文獻出版社,1990年。

⑻

關於此書的刊行時間,參閱稻畑耕一郎:《考——兼論百年前古籍書影事業》,《中國典籍與文化》,2010年4期。

⑼

黃永年:《我怎樣學會了鑒別古籍版本》,《藏書家》第6輯,齊魯書社,2002年。

⑽

《舊京書影、北平圖書館善本書目·出版說明》,人民文學出版社,2011年,第10—11頁。

⑾

趙萬里:《重整天一閣藏書記略》,收入《趙萬里文集》第2卷,第472、476頁。

⑿

黃裳:《斷簡零篇室摭憶》,《藏書家》第2輯,齊魯書社,2000年。

⒀

黃裳:《來燕榭讀書記》,遼寧教育出版社,2001年,第169、211頁。

⒁

趙萬里:《南京國學圖書館藏書經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,上海科學技術文獻出版社、國家圖書館出版社,2012年,第556頁。

⒂

趙萬里:《吳縣吳氏百嘉室藏書經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,564頁。

⒃

趙萬里:《平湖葛氏守先閣藏書經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,567頁。

⒄

傅熹年:《藏園群書經眼錄整理說明》,《藏園群書經眼錄》,中華書局,1983年。

⒅

陳乃乾:《上海書林夢憶錄》,收入《陳乃乾文集》,國家圖書館出版社,2009年,第8—11頁。

⒆

趙萬里:《散曲的歷史觀》,收入《趙萬里文集》第2卷,第229頁。

⒇

趙萬里:《的評價》,收入《趙萬里文集》第2卷,第572—573頁。

(21)

鄭振鐸:《金刻本劉知遠諸宮調跋》,收入《1911——1984影印善本書序跋集錄》,中華書局,1995年,第542—547頁。鄭文係為1958年文物出版社影印本所作,文中說1930年秋天“我到了北京,才見到它的原本照片”。鄭氏在北京(北平)看到的原本照片,應與趙萬里看到的是同一套,且很可能是1937年來薰閣影印本的底本。惟倉促間未能求證此點,姑附於此。

(22)

趙萬里:《崇高的友誼——記蘇聯政府贈送的和》, 收入《趙萬里文集》第3卷,第86頁。

(23)

趙萬里:《績修四庫全書總目提要·溉園詩集》,收入《趙萬里文集》第3卷,第349頁。

(24)

趙萬里:《展覽的說明》,收入《趙萬里文集》第2卷,第555頁。

(25)

趙萬里:《序》,收入《趙萬里文集》第2卷,第293頁。

(26)

趙萬里:《芸盦群書經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,第421頁。

(27)

趙萬里:《宋元刻本寫本經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,第496頁。

(28)

趙萬里:《的評價》,收入《趙萬里文集》第2卷,第570頁。

(29)

趙萬里:《芸盦群書題記》,收入《趙萬里文集》第3卷,第135頁。

(30)

趙萬里:《元大德刻跋》,收入《東坡樂府 稼軒長短句》,古典文學出版社,1957年。

(31)

趙萬里:《南行日記》,收入《趙萬里文集》第2卷,第495頁。

(32)

趙萬里:《明清刻本鈔本經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,第531頁。

(33)

同上,第512頁。

(34)

趙萬里:《元適適子本跋》,收入《趙萬里文集》第2卷,第319頁。

(35)

趙萬里:《平湖葛氏守先閣藏書經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,第569頁。

(36)

黃永年:《古籍版本學》,江蘇教育出版社,2005年,第128—130、136—137頁。此外,辛德勇先生沿這一思路,討論了清代方體字本的地域性問題,同樣非常重要。見辛德勇:《简论清代中期刻本中“方体字”字形的地域差异》,《中國典籍與文化》,2012年第1期。

(37)

趙萬里:《續修四庫全書總目提要》,收入《趙萬里文集》第3卷,第270頁。

(38)

同上,第326頁。

(39)

同上,第306頁。

(40)

趙萬里:《芸盦群書經眼錄》,收入《趙萬里文集》第3卷,第464頁。

(41)

趙萬里:《重整范氏天一閣藏書記略》,收入《趙萬里文集》第2卷,第475頁。

(42)

趙萬里:《從新發現的鈔本說到楊繼振的收藏》,收入《趙萬里文集》第2卷,第553頁。

作者簡介:

石祥,男,1979年生,天津師範大學文學院副教授,主要從事古典文獻學研究。

感謝石祥老师賜稿!本文

原載於《版本目錄學研究》第7輯,未經許可,請勿轉載。

排版

:飲冰姑射