何谓“春运”

“春运”一词诞生很早,最早源自1954年的铁道部。大范围成为街头巷尾的热门话题是在改革开放之后,大量农民工外出前往东部沿海地区务工,1980年1月11日《人民日报》转发《人民铁道》报道:“铁道部决定全路在春运期间增开临时长途客车24对”。这是现代意义上“春运”第一次出现在官方媒体上。而如今“春运”被赋予了更多的历史含义:1)从表观数据看,春运是一场人类历史上规模最大的、周期性的人口大迁徙;2)从文化现象看,春运回家则代表了有钱没钱回家过年只为阖家团圆的亲情;3)从深层次原因看,春运背后则是城乡二元结构、资源配置、户口壁垒的不合理。

2018春运在即

春运对交通运输体系的考验正如当下每年双11节日对全国物流集疏运系统的压力,因为人口流动的峰值在这场春运的战役中屡屡创出新高。2018年的春运(2018年2月1日至2018年3月12日)已然到来,根据交通运输部预测,春运全国旅客发送量将达到29.8亿人次,与上年基本持平。其中,道路24.8亿人次,下降1.6%;铁路3.89亿人次,增长8.8%;民航6500万人次,增长10%;水运4600万人次,增长4%,春节接待游客预计近4亿人。我们认为随着人均GDP的提高,消费升级大潮开始从一线蔓延至三四线,出行方式的升级同样出现在春运中,高铁、航空、自驾、顺风车多元可选,一票式、一站式的无缝对接,回家的路不再漫长;另一方面受消费理念提升、签证便利、航线增加等因素影响,春运期间公众旅游出行需求将创新高。

春运的98/08/18

98年

:回乡潮、返工潮和学生潮的三者叠加使得这一年的春运压力倍增,“广州火车站1998年大滞留”事件成为广东乃至全国铁路春运的一个转折点。那一年,绿皮车难以企及、航空尚属奢侈品;

08年

:第一条城际高铁——京津城际铁路,但铁路仍旧一票难求,黄牛泛滥,南方再次大雪,回家之路仍旧漫长;

18年

:消费升级大潮开启,我国出行市场逐步形成了航空高铁共同覆盖高端旅客,普通铁路覆盖中长途普通旅客,公路覆盖短途旅客的梯次结构。

20年交通大变迁

我国交通运输体系近二三十年取得了突飞猛进的成绩:高铁路线营业里程2.2万公里全球第一,民航机队也已跻身全球前列,高速公路里程已达13万公里。从趋势上来看,汽运/普铁日渐盛衰,而航空/高铁高端崛起。不断密集的民航网络以及强劲的高铁投资是高端出行需求得以释放的保证,“十三五”规划预计至2020年机场总数达260个左右;2020年全国铁路营业里程达15万公里,高铁营业里程达3万公里。

消费升级叠加民生工程

原因1——水涨船高的人均收入

:我国城镇居民人均可支配收入从2000年的6280元/人达到2017前三季度的27430元/人,预计17年化城镇人均可支配收入将超过3.6万元/人。以人均收入为代表的居民消费能力的持续提升是我国居民出行升级的最主要驱动力。

原因2——航空/铁路票价调整较少

:由于价格管制的存在,航空、铁路票价的浮动较小,与人均收入、CPI等提升幅度基本脱节,因此出行成本占收入比重逐年走低。

原因3——从铁老大到铁路“爸爸”

:2013年原铁道部被撤销,绝对垄断的“铁老大”开始放权,其中行政职能归交通部,运营职能归铁路总公司,至此计划经济的最后一个堡垒被攻破。铁路向市场化方向迈进后,融资渠道更多元、监管和信息披露更透明、发展速度飞跃式提升的同时温暖的铁路“爸爸”开始在民生领域精耕细作。

风险提示:

春运需求不及预期,全国发生雪灾

前言

当消费升级撞上春运大潮!

“春运”一词诞生很早,最早源自1954年的铁道部。大范围成为街头巷尾的热门话题是在改革开放之后,大量农民工外出前往东部沿海地区务工,1980年1月11日《人民日报》转发《人民铁道》报道:

“铁道部决定全路在春运期间增开临时长途客车24对”

。这是现代意义上的“春运”第一次出现在官方媒体上。

而如今,“春运”一词被赋予了更多的历史含义:

1) 从表观数据看,春运是一场人类历史上规模最大的、周期性的人口大迁徙;

2) 从文化现象看,春运回家则代表了有钱没钱回家过年只为阖家团圆的亲情;

3) 从深层次原因看,春运的背后则是城乡二元结构、资源配置、户口壁垒的不合理。

每年农历腊月十五到次年正月廿五的40天的时间,有超过30亿人次的人口流动,占世界人口(约70亿人)的3/7,相当于全国人民进行两次大迁移,又或是让非洲、欧洲、美洲、大洋洲的总人口搬一次家。

春运对交通运输体系的考验正如当下每年双11节日对全国物流集疏运系统的压力,因为人口流动的峰值在这场春运的战役中屡屡创出新高。

2018年的春运(2018年2月1日至2018年3月12日)即将到来

,根据交通运输部预测,今年春运期间返乡和旅游人数规模将创新纪录,春运全国旅客发送量将达到29.8亿人次,与上年春运基本持平。其中,道路24.8亿人次,下降1.6%;铁路3.89亿人次,增长8.8%;民航6500万人次,增长10%;水运4600万人次,增长4%。携程发布的《2018年春运春节旅游大数据报告》预测,春节接待游客预计近4亿人。2018年将成旅游过年、出国过年史上最热春节,中国春节将成全球黄金周。

诚然,至今春运回家的主力方式——高铁仍旧是一票难求,但不可否认的是我国交通运输体系近二三十年取得了突飞猛进的成绩:高铁路线营业里程2.2万公里全球第一,民航机队也已跻身全球前列,高速公路里程已达13万公里。

随着人均GDP的提高,消费升级大潮开始从一线蔓延至三四线,出行方式的升级同样出现在春运中,高铁、航空、自驾、顺风车多元可选,一票式、一站式的无缝对接,回家的路不再漫长;另一方面受消费理念提升、签证便利、航线增加等因素影响,春运期间公众旅游出行需求将创新高。

而如今,当春运不再“悲壮”,当消费升级撞上这场春运大潮,又会有怎么样的体验呢?

1

“数”说春运:百花齐放的春运出行

道路更加通畅,回家更快,服务更周到…这是人们近几年来对春运最朴素直观的感受,现在我们翻开春运历史数据的档案,从更理性的角度来“数”说春运。

1999-2014年春运客运量持续增长,15年略有回落(统计口径改变),

近三年相对较稳定,一方面受益于在春运的压力下我国集疏运能力已经大幅提高,分流效应明显,15年多省的公路客运量减少,另一方面受益于城镇化建设,农民工外出打工回流三四线,农民工外出数量的减少相对减轻了春运压力,春运“一票难求”的时代渐行渐远。

16全年中国旅客客运量192亿人次,16年春运仅一个月的客运量就达29.1亿人次,占比15.2%,而17年春运发送旅客量又增长了2.3%,达到29.81亿人次,可见

春运当期一个月的运力是全年运力的峰值,这既是对我国交通运输体系的考验,也是中国运输实力的体现。

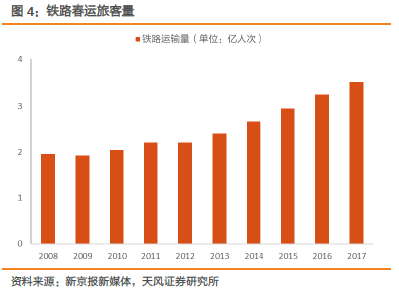

春运出行的方式也日渐趋向于百花齐放,公路客运量占比由2006年的91%下降为2017年的85%,而铁路客运占比由7%提升到11%,民航也更平民化,占比上升一倍。值得一提的是,17年春运全国铁路累计发送旅客3.57亿人次,同比增10%,创历史新高,并且高铁旅客发送量首次超过普铁成为春运运输的主力,不得不说

铁路是完成这场近30亿人口迁徙的关键所在。

春运出行的方式也日渐趋向于百花齐放,公路客运量占比由2006年的91%下降为2017年的85%,而铁路客运占比由7%提升到11%,民航也更平民化,占比上升一倍。值得一提的是,17年春运全国铁路累计发送旅客3.57亿人次,同比增10%,创历史新高,并且高铁旅客发送量首次超过普铁成为春运运输的主力,不得不说

铁路是完成这场近30亿人口迁徙的关键所在。

2

春运的98/08/18

2.1.

1998

:

绿皮尚难企及、航空还属奢侈品

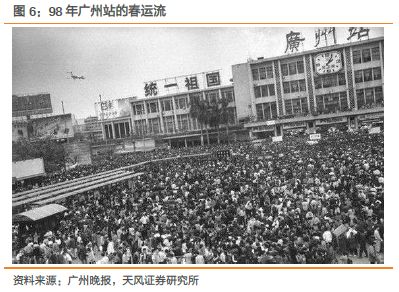

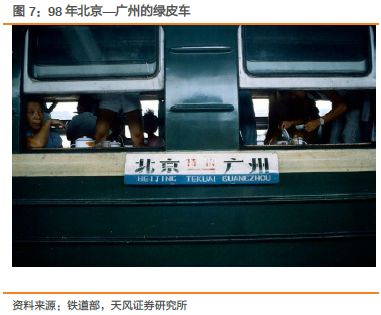

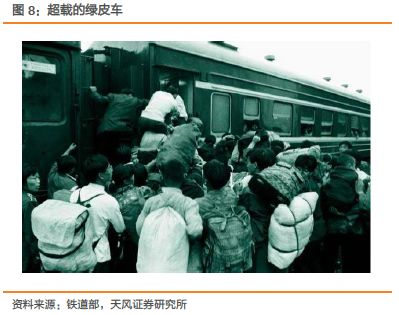

98年的春节,深圳、上海等沿海城市飞速发展,大量农民工等外来务工人员的涌入,再加上大学扩招,

回乡潮、返工潮和学生潮的三者叠加使得这一年的春运压力倍增。

98年全国旅客客运量达到18.2亿人次创历史新高。

铁路运输在过去20年扮演着这场社会大迁徙的主力军,在手机和互联网还尚未普及的98年,人们只能在火车票开票前夜睡在火车站以防无票可购;98年是香港回归后的第一春,深圳站比以往更加繁忙;而98年湖南雪灾,30万春运客流滞留广州火车站,广州站在高峰的两天半运送旅客50万人次,相当于运送一座中等城市的全部人口(不曾想到10年后又一次雪灾,广州铁路集疏运体系再次经受考验)。

值得一提的是,“广州火车站1998年大滞留”事件成为广东乃至全国铁路春运的一个转折点:长久以来分据30米台阶两边的两个独立的“王国”和系统开始对话并协作。

98年部分南下“掘金”的万元户开始选择乘坐飞机回家,但是因为

高昂的票价和相对较落后的基础设施建设,航空尚属奢侈品

,铁路才是春运潮的主要载体。尽管现在我们越来越难觅得绿皮火车的踪影,但当时绿皮车、闷罐车是铁路客车的主要类型,只不过它的

运力远远无法满足春运期间的需求,对98年春运弄潮儿而言绿皮车仍一票难求。

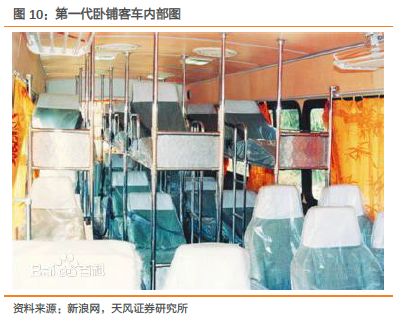

值得一提的是,98年作为春运后备军的大篷车退出历史舞台,而具有中国特色的大巴——卧铺客车成为春运回家的一大选择。

2.2. 2008:一票难求,敢问路在何方

08年注定是被历史铭记的一年,是

甜蜜又苦涩的一年

。那年我们成功举办了奥运会、首次完成华人太空漫步、海峡两岸基本实现三通......

开通了满足中国高速铁路定义的大陆第一条城际高铁——京津城际铁路

,慢悠悠的绿皮车升级为一颗穿梭于华夏土地的银色子弹、中国铁路完成第六次提速,动车组时速可达250公里。

可我们的回家之路却异常艰辛,一票难求,南方各省遭遇历史罕见的雨雪冰冻灾害,

广州陷入春运危机

,敢问路在何方。然而风雪阻挡不了游子们的归心,全国上下万众一心抗击雪灾回家过年,天寒情却暖。

08年春运也展现出了新气象,“摩托大军”第一次吸引了人们注意,沿线的地方政府在“摩托大军”经过的国道边设立休息点,免费提供餐饮,甚至动用警车为摩托大军开路。

2.3. 2018:消费升级下多元的选择

站在18年的今天,随着我国交通设施越来越便利和多元,国人春运出行拥有了更多可能性。

我国出行市场逐步形成了航空高铁共同覆盖高端旅客,普通铁路覆盖中长途普通旅客,公路覆盖短途旅客的梯次结构,

一票式、一站式的无缝对接使得交通更加方便快捷。伴随着国人生活水平提高带来的消费升级,春运高端出行趋势更加明显。现在的我们

不只要“走得了”,还要“走得好”。

火车仍然是18年春运不可撼动的主力。

17年春运高铁出行占铁路出行的六成,随着“四横四纵”的高铁网初具规模,舒适性更好、车速更快的高铁将会成为更多乘客的选择。

18春运中民航扮演的角色越发重要。

17年春运民航增速最大,随着四通八达的民航线连接着全国各地以及高端出行需求增加,18春运民航有望继续保持高速增长。

尽管高铁、航空分走了公路客运部分客流,但

18年春运中便宜便捷的公路客运的兜底作用依然明显,在300公里左右短途运距方面,比起民航高铁等出行方式,公路客运的覆盖面和灵活性依旧占据优势。

人们消费层次在改变,为了满足旅客的个性化需求,公路客运也在变革,近年来公路设施建设越来越完善,提供的WiFi全覆盖、移动端购票等服务也越来越人性化。

春运自驾/租车成新潮。

《2017春节租车大数据报告》显示,在500公里、6小时车程范围内,租车或自有车自驾回家的性价比仅次于火车,旅客在抢不到火车票的情况下,70%多的概率选择租车回家,其中北京、上海、广州是预订率最高的城市。预计未来自由度高、舒适度高的租车出行将会越来越热。

顺风车也迎来发展机遇。

顺风车方便了乘客的同时,也让车主节省了出行成本,站在共享经济的风口,顺风车可以说是网约车市场的一片蓝海。

滴滴顺风车在两年前正式加入春运大军的行列,17年春运滴滴顺风车运送848万人次,相当于增开1.3万列8节动车组,运程覆盖31个省的343个城市。顺风车灵活整合社会上的零散运力,在出行需求暴增的春运期间让返乡人有了更多的出行选择,成为

铁路、民航的有力补充。

3

从交通数据解读20年大变迁

3.1. 中国交通运输体系:多节点、全覆盖

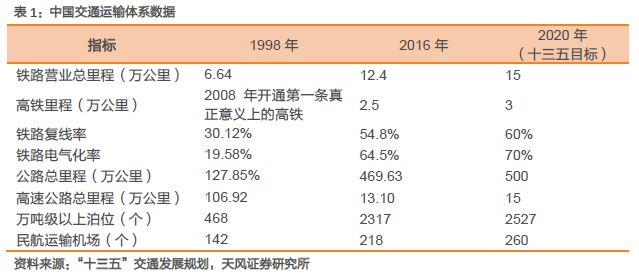

21世纪以来,政府全面深化交通运输改革,加快建设现代综合交通运输体系,经过多年努力,

多节点、全覆盖的综合交通运输网络

初步形成,运输服务水平显著提升。

1)多层次的铁路网基本形成。

截至2017年年底,全国铁路营业总里程达12.7万公里,其中高速铁路2.5万公里,占世界总量的66%,全国铁路复线率和电气化率位居世界第一。

2)广覆盖的公路网初步建立。

截至2016年年底,全国公路通车总里程达469.63万公里,高速公路通车里程达13.10万公里,位居世界第一。四级及以上等级公路里程占公路总里程的90.0%。国省干线公路网络不断完善,连接了全国县级及以上行政区,农村公路里程达到395.98万公里,通达99.9%的乡镇和99.94%的建制村。

3)内河航道条件持续改善,通江达海干支衔接的航道网络进一步完善。

截至2016年年底,内河航道通航里程达12.71万公里,等级航道6.64万公里,占总航道里程的52.3%。

4)港口大型化、深水化、专业化、自动化水平进一步提升。

全国港口拥有生产性码头泊位3.04万个,万吨级及以上泊位2317个,其中沿海港口万吨级及以上泊位1894个。

5)民用机场体系基本成型。

截至2016年年底,全国民航运输机场达218个,年旅客吞吐量100万人次以上的机场77个,1000万人次以上的有28个,北上广三大城市机场吞吐量占总吞吐量的26.2%,初步形成了以北京、上海、广州等国际枢纽机场为中心,省会城市和重点城市区域枢纽机场为骨干,以及其他干、支线机场相互配合的格局。

3.2. 汽运/普铁的日渐盛衰

在航空高铁还未普及时,汽运和普铁一直领跑国人出行的交通选择。

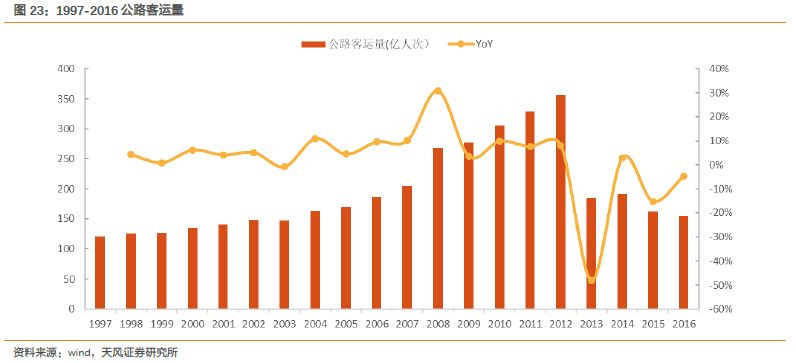

1997-2012公路客运量保持稳中有升的态势

,2012年实现355.6亿人次客运量,达历史顶峰;

2013年交通部根据交通运输业经济统计专项调查,对公路运输量统计口径进行了调整,调整后的15、16年也基本维持负增长,

2016公路客运量154.3亿人次,同比下降5%。

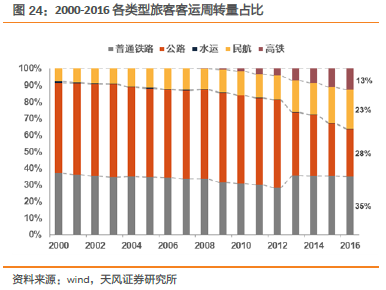

各类型旅客周转量占比方面,

公路占比一路下跌,2012年前还能占据半壁江山,2016年仅占比28%;普铁占比小幅下降,但还稳定在30%-40%,

13年甚至还有小幅上升,这得益于铁路基建力度大,铁路大环境整体向好,

但值得注意的是,

在铁路运输行业

,普铁客流量逐渐流向高铁,普铁客运量占铁路客运量的比例连年下降,

尽管目前两者占比势均力敌,但在出行升级的持续驱动下,与风风火火大步向前进的高铁相比,普铁难免显得有些落寞。

3.3. 航空/高铁的崛起

在国民经济增长、出行需求升级的大背景下,

航空高铁等高端出行方式表现出越发强劲的消费属性。

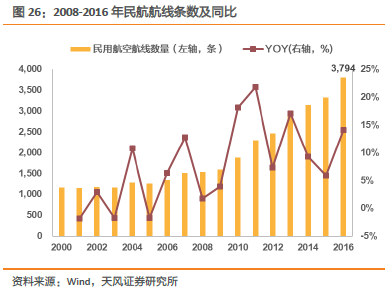

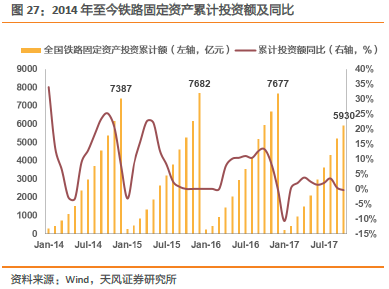

不断密集的民航网络以及强劲的高铁投资是高端出行需求得以释放的保证:

民航线路由2000年的1165条上升为16年的3794条,增长225.7%,

“十三五”期间将继续增强机场基建,预计至2020年机场总数达260个左右;

在铁路每年固定投资额7000亿以上的支撑下,高铁营业里程达2.2万公里,

铁路“十三五”规划到2020年全国铁路营业里程达15万公里,高铁营业里程达3万公里。

改革开放以来,

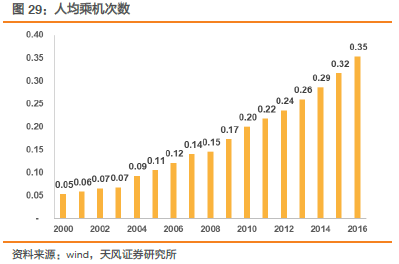

位于高端出行金字塔顶端的民航业客运量始终保持着两位数的增速

,2016年民航客运量达4.88亿人次,比2000年增长628%,年均增长率高达13.2%,预计2017年完成客运量5.49亿次,同比增12.6%;

人均乘机次数由2000年的0.05上升到2016年的0.35,跨越式增长7倍

;民航需求旺盛,

拉动16年客座率达83%,创历史新高。

我国

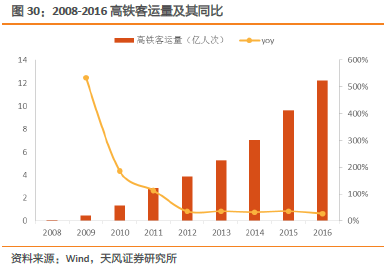

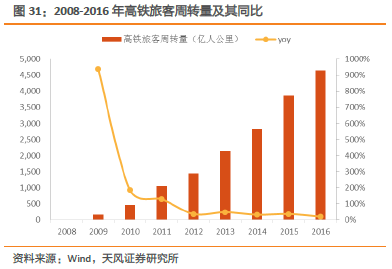

高铁更是展示了井喷式发展速度

。高铁客运量由2008年的734万人跨越到2016年的12.2亿人,

年均增长率高达190%,旅客周转量

由2008年的15.6万人提高到2016年的0.46亿人公里,

年均增长率高达204%

。

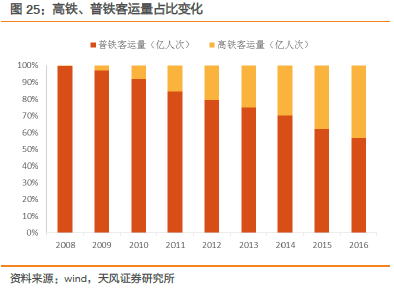

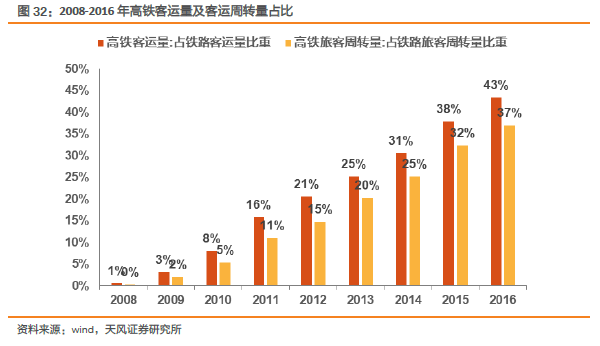

2008-2016年

高铁客运量及旅客周转量占比更是一路攀升

,8年间高铁客运量占铁路客运总量比例由1%提升到43%。

便捷舒适的高铁充分发挥着成网优势将全国各地连接在网线上,是人们提高出行幸福指数的重要选择。

3.4. 新经济/新模式的爆发:共享单车、专车、租车

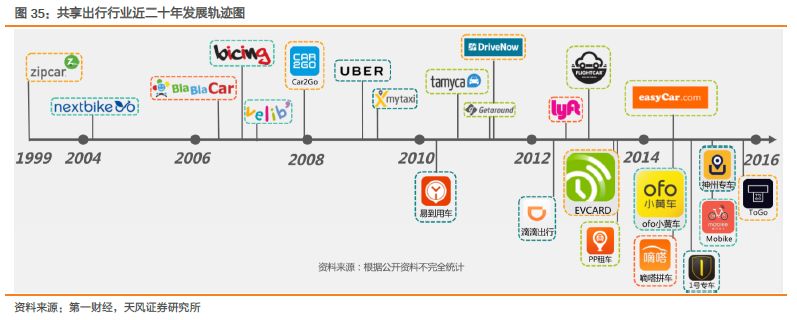

当消费升级撞上返乡大潮,对于拥有13.79亿人口的中国市场而言并不意味着只是常回家看看那么简单,因为对于衣/食/住/行/游/乐而言的任何一门生意,在中国市场都可能会诞生伟大的企业。

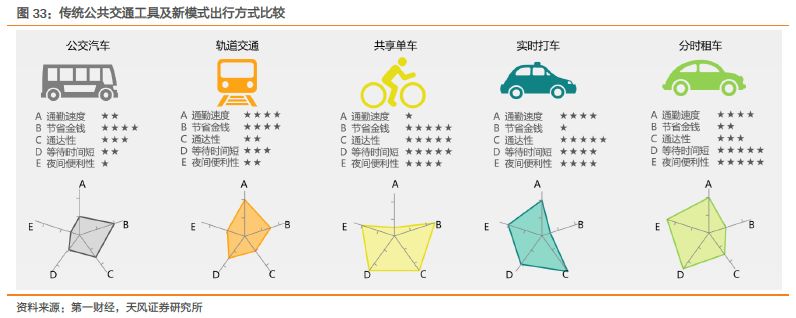

对于出行而言,因为国家资本投入的强制垄断性,社会资本较难插足传统的航空、公路、铁路、水运行业,与此同时其民生需求的定位也使得行业价格管控一直存在,但短途出行领域却是空白。随着互联网技术的普及与革新,

移动互联网和智能手机的出现通过网络、定位服务将所有的人、交通工具和互联网全都实时相连,

不仅将地球缩小成了一个社区,同时也大大缩短了人们出行的距离和时间。

目前,伴随着共享经济概念的热潮,

出行领域的新经济/新模式层出不穷:共享单车、分时租车、即时拼车、专车服务、P2P租车、跨城顺风车

,共享出行配合公共交通所形成的全新的、交通体系,能够全面覆盖消费者大部分的出行需求。

对于消费者来说,未来100公里以上的长途出行将主要由传统交通方式解决,无论是最后一公里的微小场景还是短途或是中短途的出行场景都将由社会运力以及公共交通所解决。因此,

未来的出行可以是一站式的点到点的移动,也可以是多种方式组合形成的优出行方式。

对于国内市场而言,出行行业的“独角兽”们纷纷抢滩打车软件和共享单车市场,因为背靠互联网巨头利用资本的力量开始扩张。有人诟病资本烧钱的荒诞性,对公共资源的挤出,但不可否认的是,消费者确实在享受着共享出行的红利。根据滴滴出行总裁柳青在2018年会演讲中提到的:2017年,中国民航客运总量约5亿人次,中国铁路约30亿人次,而滴滴在2017年运送的乘客超过100亿人次,是中国民航的20倍,是中国铁路系统的3倍。

因此,新经济新模式的爆发在中国市场只会继续,不会中场休息。

4

消费升级叠加民生工程

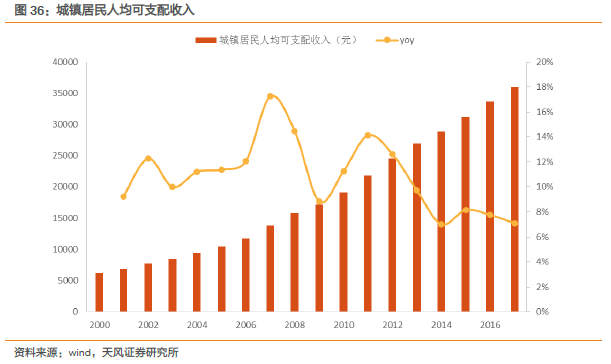

4.1. 原因1:水涨船高的人均收入

改革开放以来,中国经济取得巨大成就,成为世界第二大经济体。

作为“衣食住行”四大刚需中的最后一环,“行”一直随着经济社会的发展而发展。

根据历史数据,我国城镇居民人均可支配收入从2000年的6280元/人达到2017前三季度的27430元/人,预计17年化城镇人均可支配收入将超过3.6万元/人。

以人均收入为代表的居民消费能力的持续提升是我国居民出行升级的最主要驱动力。

4.2. 原因2:航空/铁路票价调整较少

尽管居民人均收入增长和出行质量敏感度较高的客户群体占比提升赋予了行业提升盈利的潜在空间,但

由于价格管制的存在,航空、铁路票价的浮动较小

,与人均收入、CPI等提升幅度基本脱节,因此出行成本占收入比重逐年走低。

自

1995年旅客票价基准率从硬座每人每公里0.03861元调整到0.05861元后,这个基准票价率基本维持到现在。

2016年铁总获得高铁定价权后,尽管对东南沿海高铁车票价格进行跨省调价,但有涨有降并且调整范围较小,价格更多是作为调节客流的杠杆,使出行客流更加合理化。

举例来看

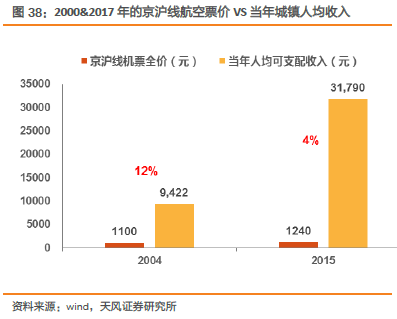

,1996-2012年间“北京西-武昌”变的是时间和速度,不变的是280元的票价,直到现在两地间硬卧票价仍维持在280元左右;2004年京沪线机票全价约1100元,占当年人均收入的12%,而2005年京沪线机票全价1240元,仅调升140元而收入占比大幅下降为4%。

4.3. 原因3:从铁老大到铁路“爸爸”

2013年原铁道部被撤销,绝对垄断的“铁老大”开始放权,其中行政职能归交通部,运营职能归铁路总公司,至此计划经济的最后一个堡垒被攻破。铁路向市场化方向迈进后,融资渠道更多元、监管和信息披露更透明、发展速度飞跃式提升的同时温暖的铁路“爸爸”开始在民生领域精耕细作。

高铁辐射能力更强

。截止到2016年铁路营业里程达12.4万公里,其中高铁运营里程突破2.2万公里,这大幅压缩了旅客的出行时空,延伸了出行触角,使旅客在“一日内”北看冰雪风光,南享旖旎风情,西探广袤边疆,东嗅沿海渔香。从四纵四横到八纵八横,高铁“朋友圈”内的成员越来越多,

更密的高铁网带动了周边城市的经济发展,特别是有助于沿线贫困地区精准脱贫,使“朋友圈”的伙伴们共享高铁红利,这正是铁路部门解民之所需,办民之所盼的真实写照。

随着交通信息化程度不断提高,铁路部门打造的

“智慧铁路”充分彰显了民生情怀。

从“刷脸进站”到“高铁外卖”再到12306推出的选座、接续换乘等功能,以及最近推行的“周末高铁公交”模式,人性化的服务让旅客在细微处感受关怀。

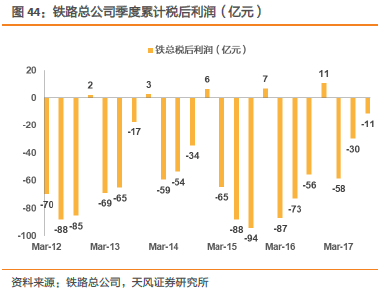

但另外一方面,我们却看到

中国铁路总公司负债累累

,税后利润持续为负,在过去的21个季度中有10个季度资金差额为负,占比接近一半,铁总的现金流压力极大,只能依赖于再融资弥补持续投资建设的资金缺口。