Part | 1

中国房价吊诡,当然也很残酷,经常被骂的同时其实也改变了很多人的命运。

有人因此焦虑,但本质并非痛苦,而恰恰是:因为有希望和欲求,才会诞生求而不得的焦虑。对未来没有规划的人,是不会体验到这种焦虑的。

有的女人甚至不爱逛街,却有了每逢周末去看楼盘样板房的习惯。而有的人明明不缺房子住,但害怕资产的被稀释,也被裹挟进这股资产潮。

即便海外,但凡中国人涌入的城市,房价容易上涨,大家都在追逐房子、学区。这可能是中国人的特质,在哪里都没安全感,迅速构建资产平台并让下一代赢在起跑线。如果全世界的种族进行打分,未来看好中国人,因为这是一个“不努力、毋宁死”的民族,文化血液里流淌的是唯恐落后的观念,虽然有时带点血腥味与焦虑。

很多人倒不觉得买房是乐趣,而是其他人都在买,如果不买就落后。

有人享受房产增值快感,甚至工作都更有底气。有了真正的实力,你才能做到“不说硬话,不做软事”。

的确,房价在过去20年持续上涨,制造了中国史无前例的财富效应,比做点小生意、上班、P2P、理财产品、炒股都靠谱。某种意义上,中国分为有房阶层和无房阶层。关于买房,大多数人的脸上都写满了追悔莫及,每个人都能说出很多“当年错过”的故事。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,自古以来,房子、土地又与政治抱负相关。

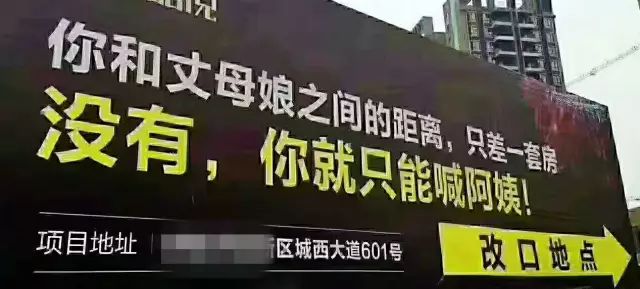

甚至在民间,房子还被视为一个人能力和实力的背书。“你和丈母娘之间的距离,只差一套房。没有,你就只能喊阿姨!”

难道,什么都必须与房子扯上关系吗?哪怕爱情、婚姻?

宁可豪宅里孤独,也不愿出租屋里笑,这是生活图景之一。既然恋爱的结局充满不确定,不如索性找个有钱的。何况,有钱的男人大概率还是有能力的,但没有钱的,大概率还得经历一个艰难趋上的过程——但,有些姑娘等不及了。

况且,谁知道努力的结果如何?

追求财富自由,争取在“阶层固化”之前先博得一个较高的社会层级,倒也并非是虚荣,父母们都希望自己的下一代能够从容不迫,游刃有余,拥有自由的选择——可以不以薪水高低作为权衡的去选择自己喜欢的专业和行业。

因为我们这一代,确实太忙碌,也太焦虑了。时代在这个时候打了个漩涡,变得湍急,赋予每个人“不努力,就落后”的竞争意识。

Part | 2

如今,房子是房子,但又不仅仅是房子。

这些土地上的钢筋混凝土又与金融相关,甚至可以理解为城市的“实物股票”。

你买房,就是在买入这个城市的股票,城市荣则房产荣,城市损则房产损。现代化的金融信贷又给予房子以一定的贷款,相当于增加了流动性以及杠杆。好的方面,信贷政策让人提前享受更好的居住,坏的方面,金融属性把房子更纳入了资产范畴,增加了复杂性和系统性风险。

关于金融,非常复杂,因素与变量太多,即便精妙至极的建模,一个数字的取整与微调,甚至完全改变最终的结论。

风险往往可以预知,但无法控制。

一根火柴价值几何?取决于它烧掉的价值。

股市诡谲,最能体现这一点。即便获得诺贝尔奖的经济学家和最聪明的数学家、最优秀的计算机专家组合成资本投资市场的梦之队阵容,面对市场也是胜负半数,甚至有时一败涂地,光环尽失。

相比较股市,其实房市的逻辑要简单得多,因为城市化本身即是一种多数人的“用脚投票”,趋势性非常明确。把握人性的趋好,就是把握未来。

Part | 3

房产的投资属性,对美国而言,无非十多个大城市有资产价值意义。

对于中国房市,情况稍许复杂,主要是政策频繁、城市化与行政割裂/户籍的矛盾。在中国,“用脚投票”体现的是人口流动和资金流动的方向,但行政分裂了统一市场与效率,户籍又阻碍了流动。

再回到房地产本身,房价与城市化有关,与人口集聚有关,与城市的产业与资金量有关,也与政策有关。但复杂的是,中国的每个因素都有着“中国国情”。比如人口,固然能理解北京、上海这种超级城市,也能理解深圳、广州人口超过一千万,毕竟城市有吸引力,提供了大量职业需求,但保定、哈尔滨、南阳这样的城市人口也都超过一千万。而某些城市,经济体量位列二线强城市,人口在全国排名不过二十七八左右。

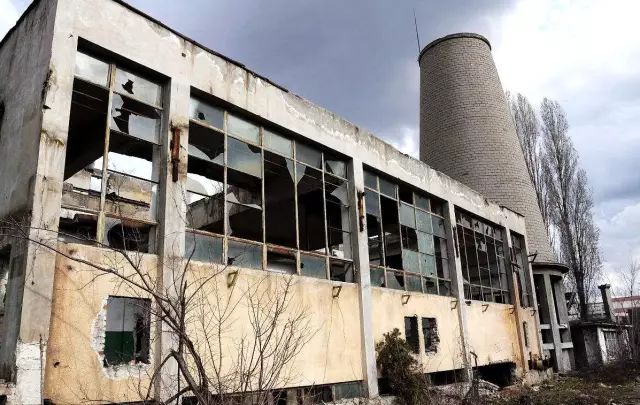

因为,过去的计划经济使然。很多原本不适合大量人口和工业产业发展的城市,仅仅因为计划性布局,就产生了畸高的人口与城市化率,现在是还债期。

以前,大量资源特别是工业体系投放在北方甚至内陆省份,甚至在内陆一个小城市建了一座大型工业品工厂,从其他省份招了大量年轻男子,但为了让他们安顿下来,又在附近建了一座纺织厂,导入了妇女人口,这样做生活和家庭匹配。当时,这些城市反而在人口和城镇化率方面占优,但随着改革开放和市场经济的发展,这些城市逐渐沦落,而东部城市崛起。

这也是资源重置的必然,一兴一衰是城市,但个体的家庭命运被席卷。

城市兴衰,曾经扭曲,如今都是回归正常。房价只是其中一个触碰大众心弦的投影,令人痛苦,但与此同时又给人希望。因为,对于多数一二线城市居民而言,不知不觉,家庭最大的资产是房产,而不是股票或其他。

Part | 4

如果有城市的房价不涨,看起来幸运,但实际上是悲剧。

这意味着家庭资产的“折损”与变相稀释。如果只是寻常日子还好,但一场大病、子女留学或人生做重大的部署,就会遇到瓶颈,甚至手足无措。

信息社会的最大特点是:不缺选择项,但缺选择能力。

而选择的按钮更多在于资产筹码。

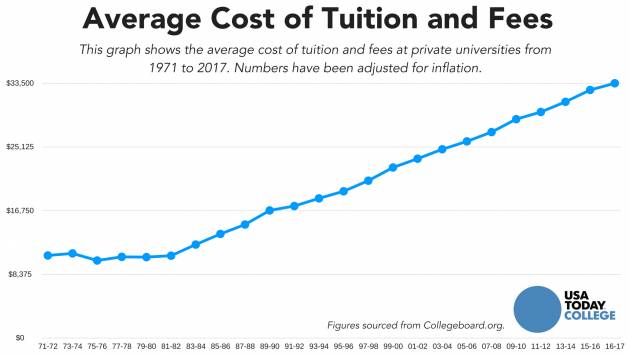

不是说出国留学有多好,但至少多了一个重要的路径,为什么京沪广深和其他中心城市的家庭出国很多,一方面在于相对偏素质和全面发展的价值观,另一方面,这些家庭甚至是普通的中间阶层,有相对较高的房产能支撑40万/年的留学费用。比如,大城市一套房,或许两三百万,就能应付孩子读完本科。

在美国,好的大学学费猛于虎。

这些高昂的费用对于中国小城市普通家庭而言,无异于天价。事实上,对于大城市普通收入而言,也是天价。但因为大城市的高房价,才提供了普通中产海外留学的可能。

平时诅咒房价,关键时刻还得靠房价。

目前子女长大的中国中产,可能是世界上最幸福的了,但以后,这样的红利时代不再有。如果资产不跑赢未来的通胀,以后的城市家庭是不可能承担像现在这样还能相对轻松的承受留学费用。

中国的人口是一个危机,如今过了拐点,没有油门,速度还在往前,但加速度已经消失殆尽。人口必然停滞,每年不到2000万的新生儿数量,根本无力修复人口金字塔。

人口总量坍塌的同时,悄悄进行着一场人口和资产的史诗级迁徙。

举个例子,一个年轻人与另一个年轻人恋爱,双方从大学毕业,顺其自然在城市工作,面临高房价,只能一起用心竭力凑够首付并做贷款(透支未来的收入),在这背后,很可能是双方的老人家庭与年轻人自己的小家庭,三个家庭去供养一套房——这也是中国的独特之处,普通的指标如“房价收入比”在中国参考意义不大,真实的“收入”往往是三个家庭的收入。

明智的家庭其实理应如此,三家之合力,置业在中心城市,资产才避免零落。

因此,三个家庭毕其功于一役的在中心城市买房,这意味着不少经济学家之前对中国房价所做的泡沫论的判断是失真的。更为重要的是,老人所在的城市正在被年轻人所待的中心城市吸血,资金、财富与年轻人口,这反映了中国城市化进入了一个新的阶段:整体上,总量无增加,但人口特别是年轻人口在做转移,还包括未来到大城市养老的巨量老人。