前天一早,看到腾讯新闻上自动推送的两条新闻,一是人民日报评论,《一概以身份证号“盯防”的做法简单粗陋 让湖北人寒心》,二是北京市府下令“任何人不得擅自前往湖北接人进京,不得擅自前往其他地方接离鄂人员进京”。

这分开看好像都没问题,并在一起看就不无讽刺。因为

一边说不要歧视湖北人,另一边其实又将湖北看作避之唯恐不及的疫区,强化了疫情的地域性,而对湖北人的歧视正是由此而来

。当然,这种呼吁本身,其实就证明了地域歧视的存在。

在微博上说到此事,引起一堆人争吵,有些人揶揄这是“双标大国”的日常,还有些显然是对此受够了的湖北人:

“你看吧这次是我们湖北人倒霉,下次倒霉的也不知道是谁。

首都歧视人也不是一两天了。

”

“咱湖北人与狗不得入内。

”

但也有人反对:

“不去湖北接人,与不要湖北人是一个意思吗?

”

“回避不代表歧视,偷换概念!

”

“防控面前你给人讲歧视,病毒会跟你讲歧视吗?

”

“非要让人们张开怀抱拥抱病毒吗?

别道德绑架了,你为什么不先收留几个身份证是湖北的人在你自己家里?

”

“要你来防控怎么防控?

你有好的解决办法你上啊,你又做了什么贡献了在这说风凉话。

”

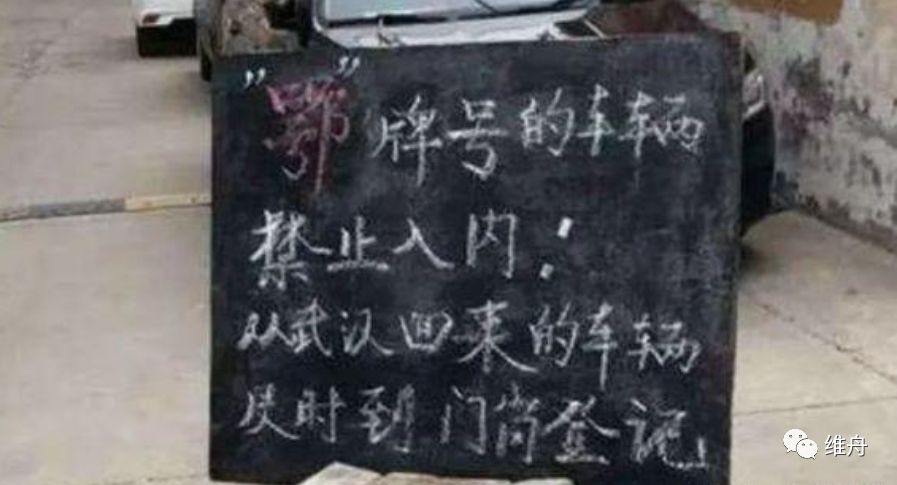

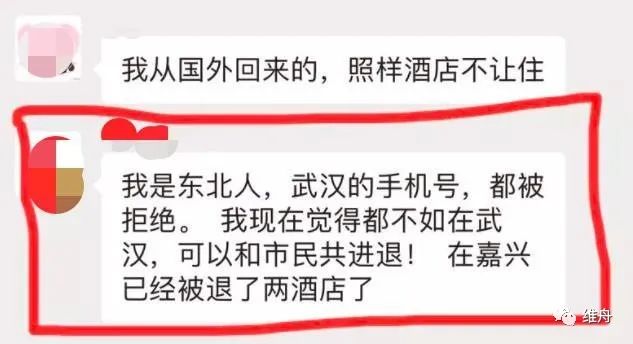

的确,北京市府的界定,乍一看说的只是“湖北”而非“湖北人”,相当于是“有湖北接触史”的人,而这些人不一定是湖北人。病毒当然不认户籍,但基于“湖北接触史”来甄别筛选,却无形中强化了一种恐惧:最好不要和“湖北”沾边,否则搞不好有大麻烦。也因此,有东北人甚至因为是武汉的手机号,都被嘉兴的两家酒店拒绝入住。

这里的问题在于:如果判断嫌疑的依据就是有“湖北接触史”,那么“湖北”这个符号本身就被污名化了。虽然并非所有身在湖北的人都感染了新冠病毒,湖北省外也不是没有感染病例,但沾上“湖北”二字就仿佛受了诅咒。

北京的举措,实际上进一步强化、助长了人群的这种印象

,而当

病毒与地域之间的这种关联一旦在人们脑海中树立,那么毫无疑问,有“湖北接触史”的最大嫌疑人当然是湖北人

。

前面那个质问“你为什么不先收留几个身份证是湖北的人在你自己家里”的北京女孩,在回答一个深圳人说“我就有同事是湖北人,他们新年一直没回老家,根本没事”时,倒是一语道破关键:“他说没去过湖北你就信了?”

在此,更深一层的问题在于:在这样的地域关联之下,

一个湖北省籍之外的人面临的是无罪推定(你没感染的嫌疑,除非你确诊新冠);

但

湖北人面临的却是有罪推定——你有感染的嫌疑,除非你能证明自己不是

。

简言之,前者无须自证清白,但后者却需要一再自证清白

。

一个湖北人如何证明自己没有“湖北接触史”?几乎不可能。因为

证其有易,证其无难

。一个外省人去过湖北,这容易查证;但一个湖北人说自己在最近两个多月内没有回过湖北,这却非常难。此时赌咒发誓也无济于事,因为本来就没有的事,你又如何能有证据?

这样要求人自证清白,在我们这个社会中其实是屡屡可见的事。这与国内生活中的另一个现象内在关联,那就是处处不时可见的、对人的不信任感。前两年参观冲绳博物馆,发现标明如有单轨车票,可享受打折,但我一摸口袋,却是空的,只要歉然说凭证在我家人那边,我就买全票吧。售票员却说没事,还是给了打折票。像这样的小事很多,以至有时都感觉那边好像真是全凭你自觉,你说是,对方也就信了;反倒是在国内,如果你没有凭证能证明自己,那几乎很难通融。

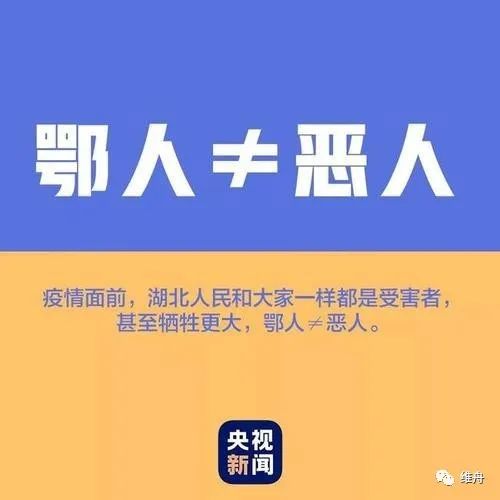

在一个缺乏信用体系的国度,人际之间的信任感难以建立也属寻常。此时仅仅泛泛地呼吁“湖北人民和大家一样都是受害者”,其实无济于事,因为只要“湖北”这个标签与“病毒”挂钩,那湖北人就很难逃脱被污名化的命运,进而被处处要求自证清白。

所谓“歧视”,不是别的,正是差别对待

。2月22日,沃尔沃汽车公司公布消息:向所有员工及家属、供应商与经销商伙伴及其员工免费赠送“疫安心”新冠保障300万份,每份保额为10万元。然而,开头的“投保须知”栏中公然标明:“除身份证42开头人员,其他人员均可领取。”虽然在引发不满后,这句话改为“仅适用符合产品投保条件的客户”,但事实上,湖北省消费者仍然“不符合产品投保条件”。