中央之国的形成 [第17节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:安妮

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”

,“

腰缠十万贯,骑鹤下扬州

”。

唐宋诗人笔下这些耳熟能详的诗句,让古今多少人对扬州产生了憧憬。

那么,何处是扬州呢?

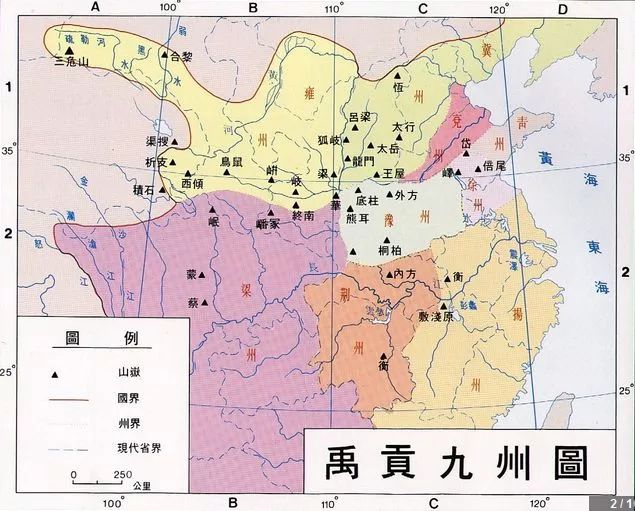

按照禹贡的设定是“淮海惟扬州”

。

以此来说,淮河以南一直到海的区域应该都是扬州的范围。

要是严格按照这个设定来规划,扬州的范围将涉及到:

江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建、广东七省市。

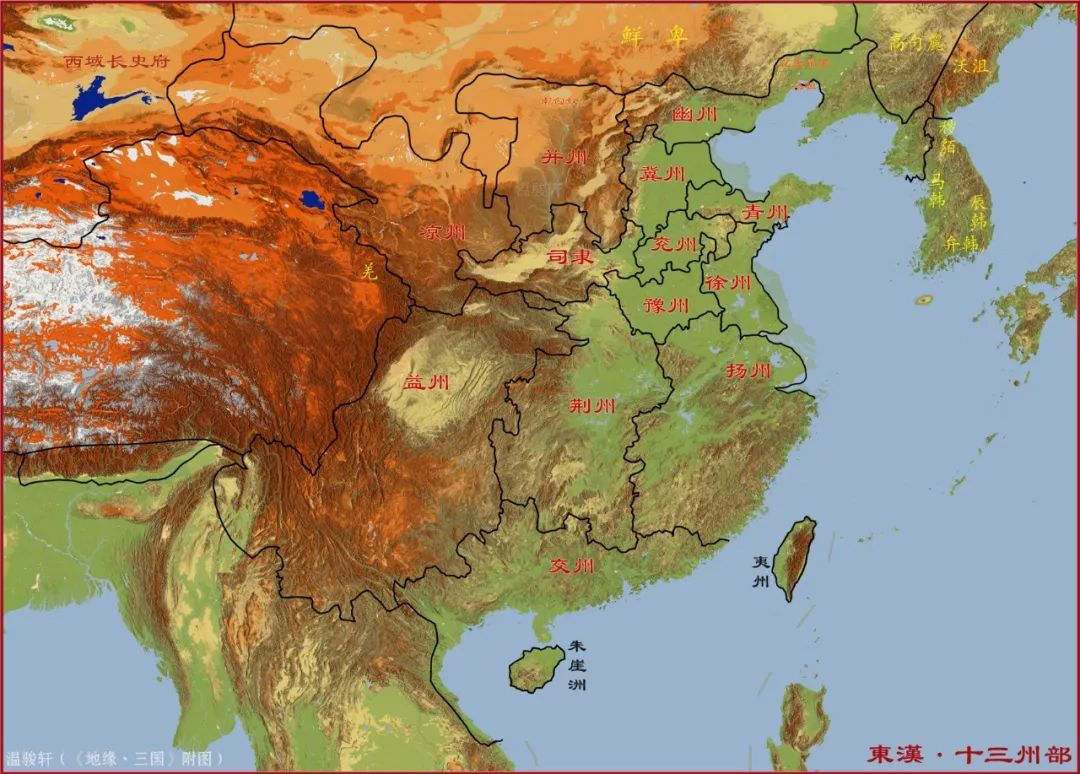

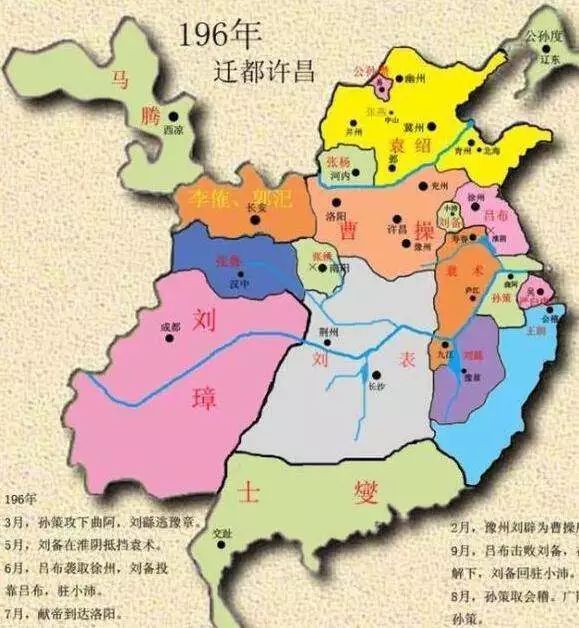

以两汉时扬州的设定来说,除了江淮地区的东部被划给徐州,以及在禹贡设计九州概念时,还未纳入中央之国范畴的岭南地区,另行建制了“交州刺史部”之外,基本算是遵循了最初的蓝图。

对应现在的行政区划,扬州刺史部的范围包含有:

安徽的淮河以南部分、江苏的长江以南部分,以及上海、浙江、江西、福建全境。

东汉十三州郡图

每一个板块都有它的核心区,在农业就是生产力的自然经济背景下,这样的核心区通常会是板块内部的一处大平原。

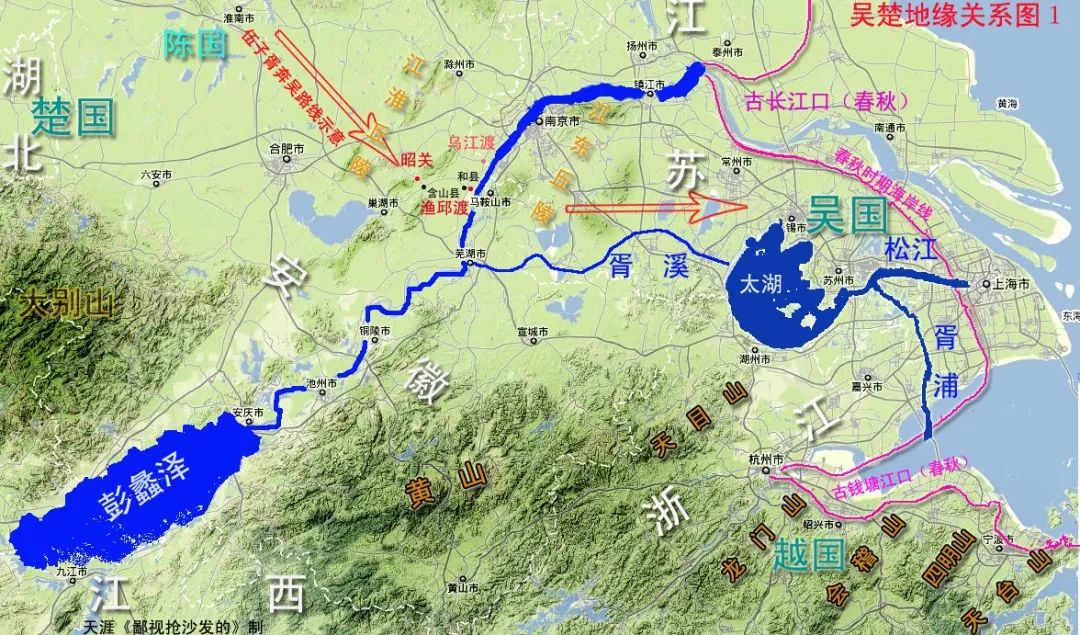

扬州刺史部的核心区则是长江下游与南部丘陵之间,以“太湖”为核心的一片平原之地。

在三国时代,这片两面环江、一面临海,背靠山地,行政上对应现在苏南、浙北、上海的大平原被称之为“江东”。

遵循这一历史名词,

我们可以将之命名为“江东平原”。

江东平原地理结构图

只是你很容易发现,三国之人口中的江东,为什么与1500多年后,乾隆眼中的江南重叠度那么高?

这是因为所谓的“江东”其实就是“江南”。

之所以用不同的方位命名,概因地理环境的变化,所引发的的主观认知差异。

长江虽然不像黄河那样享有“九曲十八弯”之名,但也绝非一条直线东流的河流。

地理上长江上、中、下游的划分节点,分别为重庆与湖北交界处的湖北宜昌市;

江西、安徽、湖北三省交界处的江西湖口县。

其中湖口之名,得自于其鄱阳湖口的地理位置。

每一个节点,长江的流向都发生了重大改变。

在鄱阳湖口以东,这种改变尤为明显。

受江南丘陵地带的山势影响,长江下游开始向东北方向流淌。

尤其芜湖以北至南京段,长江的流向几成南北向。

今天,湖口至南京的这段南北向长江,大部分位于安徽境内。

有鉴于此,这段长江现在还有一个名称——

皖江

。

至于南京以东这段东流的长江,则拥有一个更古老的名称——

扬子江

。

近代在中央之国的国门被迫打开之后,扬子江畔因其地理位置优势,成为了整个长江流域对外贸易的窗口,并在近代中国的工业化进程占据了核心位置。

正因为如此扬子江的音译“Yangtze River”,成为了长江英文名。

然而在两汉三国时代,正在发育初期的扬子江,更多还只是作为一条难以逾越的天堑,存在于地缘政治舞台。

皖江才是整个长江下游的关键先生,及划分地缘板块的主参照物。

以之来做参照物的话,

所谓的“江东”的定义应该是“皖江之东”;

而后来的江南,则可以被认为是“扬子江之南”。

尽管“江东”与“江南”的地理指向一致,但二者的地缘气质却不尽相同,甚至可以说是完全相反。

一提到江南,大家脑海中会浮现出

一幅富有

诗意的画面

,以及诸如:

天堂胜景、鱼米之乡、吴侬软语等带着富足和休闲意味的词藻。

不过提到江东,画风就为之一变了。

无论是春秋时争霸于江东的吴越两国,还是三国时鼎立于江东的孙吴政权,都自带

一股

任侠之气

。

若以宋词的流派来比拟,“皖江之东”时代就好比气象恢弘、视野广阔的“

豪放派

”;

进入“扬子江之南”阶段后,则似婉转含蓄、儿女情长的“

婉约派

”。

江东子弟中最具代表性的,当属在楚汉相争中落败的项羽。

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡举事。

项羽和他的叔父项梁随后在江东响应,并率八千子弟兵渡江向西。

八年之后,孑然一身的西楚霸王留下“

纵江东父兄怜而王我,我何面目见之

”的遗言,自刎于乌江。

需要说明的是,这里所说的乌江并非指长江,而是长江西岸的一个渡口名(乌江浦),故址在今苏皖两省交界的安徽省和县乌江镇。

那么任侠之气的“江东”,到底是在什么时候向诗意“江南”转换的呢?

这个过渡大抵是在隋唐时期完成的。

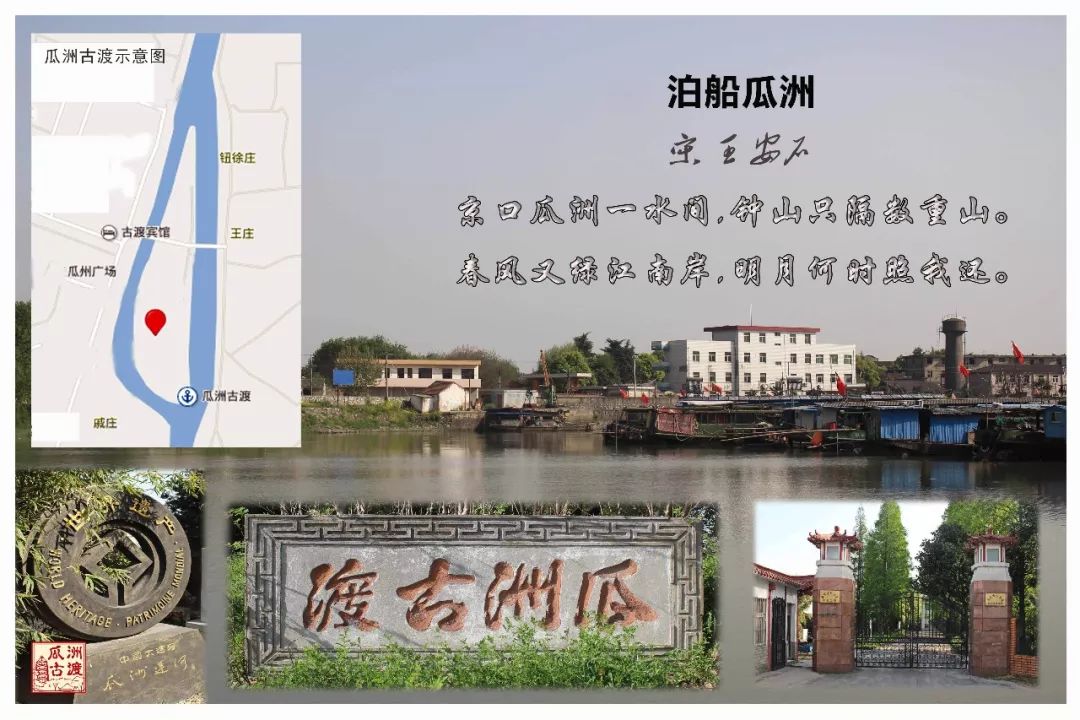

隋炀帝不惜民力的开挖大运河之际,当时的江都(现在的扬州市)之南已经出现了一个重要渡口——

扬子津

,一般认为“扬子江”之名便直接源出于此。

不过这段江面当时还稍显太宽,其后在中唐之际,原本横亘于扬州市与镇江市之间的沙洲——瓜洲,开始与北岸连片成陆。

依托“瓜洲”开发的渡口,大大缩短了横渡扬子江的难度。

至于长江口则由两汉时期的扬州一线,进一步东移至今天的江阴市一带。

当人们开始习惯于从扬子江渡江之时,再来表述这片土地的地理方位时,江东就不及江南那么准确了。

东西向的扬子江开始成为南北水上交通的主通道,并不代表这片土地的气质就一定会发生改变。

这种气质改变,更多是因为随着历史的推移,江南地区得到了更深度的开发。

这当中有铁器大规模运用的技术原因(相比北方疏松透气的黄土,长江流域的土壤粘性太大);

亦有中原长期战乱,北方人口和人才“衣冠南渡”的因素。

当一片有天险庇护的土地开始变得富足之时,人的思维也会发现一些微妙变化。

最起码对于用武力改变命运这件事情,江南之民不会有当年的江东之民那么高。

说起江东、江南之别,还有一个地理标签不得不提,那就是“江左”。

看过热播电视剧《琅琊榜》的观众,一定会对男主角“江左梅郎”的名号印象深刻。

依剧中情节,此处所指的“江”应是指长江,只是观剧之人未必知道,所谓“江左”到底指的是长江周边的那个地理单元。

与“东南西北”这样明确的客观标准相比,左、右标注法看起来有些不那么客观。

不过人类在定位时掺入自己的一些感知也是常事。

只要掌握它的命名规律,就可以解开很多地名之迹。

比如在了解“

山南水北谓之阳,山北水南谓之阴

”的认知之后,便很容易理解,为什么有些地名会含有“阴”、“阳”二字了。

此前行文中多次出现的“左岸”一词,则源出于另一种在地理层面比较常见的辨识之法。

具体做法是:

顺着河流流淌的方向,面向下游而立,左手方向即为左岸,右手方向即为右岸。

著名的巴黎“塞纳河左岸”是此类划分法中的典型代表。

当你看到塞纳河在巴黎市区的蜿蜒曲折状,应该会感觉到在这种情况下,以左、右而非“东南西北”来标注河岸的位置,意思表达要精确的多。

依据这一划分原则,要是“江左”之地定位于长江下游的话,那么它所指向的应该是皖江以西地区。

不过这个推断并不正确,因为顺水势而判定左、右岸的方法来自于西方。

中国人对左、右划分并非是顺着水势,而是有着固定的方位对应

。

在中国文化中,最为尊贵的朝向是“坐北朝南”。

反之,朝北的象征看起来就没那么美好了。

在古汉语中,“北”与背后的“背”相通,失败之后向后转身逃跑即为“败北”一词的本意。

这一认知的地理背景,在于中央之国在这个星球上的区位。

由于身处北半球,朝南可以让房屋或者端坐之人,享受更多的阳光。

假定中央之国处于南半球,基于同样的理由,“坐南朝北”将会成为最好的选择。

当一个人背向北方、面朝南方,他的左、右手对应的自然是东和西。

也就是在说,

所谓“江左梅郎”中的“江左”,其实指的就是“江东”。

类似以左、右替代东、西用在地名之中的情况还有很多。

比如将山东称之为“山左”、江西称之为“江右”、陇西称为“陇右”等等。

要是按这种对应之法,与江左地区隔皖江相对的是江右地区。

这个江右还可以被称之为“江西”。

很显然,这样一个区位上属于安徽中部的“江西”,与大家所熟悉的江西之间并不是一个概念。

今天的“江西”,其名源出于唐代在此设立的“江南西道”行政区(与之相对应的,则是在江东地区建制“江南东道”),也就是说是“江东”向“江南”概念转换之后出现的。

而在江东时代的人看来,“江西”这个词广义来说可以代指长江以北的所有地区;

狭义来讲,则可指向长江下游至淮河之间的区域。

需要注意的是扬子江段彼此大部还是江口湾状态,

这里所说的江淮之间“江西”地区,并不包括那部分依“禹贡九州”的设计,本应划入长江,却在汉朝被划给徐州的部分。

东汉.徐州 地理行政图

对于不熟悉这一变迁的人来说,两个“江西”的出现极易产生混乱。

好在处于江淮之间的这片土地,在包括三国时代在内的大多数历史时期,是以淮河而不是长江为参照物命名。

广义的讲,整个淮河以南至长江之间,包括扬子江北的区域,都可以被称之为“淮南”;

狭义的讲,淮南可以用来特指皖江之西的这片江淮之地。

在两汉时期,皖江之西被归入扬州刺史部并设置了两个郡,包括西侧的“庐江郡”及东侧的“九江郡”;

扬子江之北的这片淮南之地,之前已经解读过,建制的是归属于徐州的广陵郡。

在扬子江的助力“江东”向“江南”转变的隋唐之际,整个淮河以南地区基于江淮之间的共同地理背景,被整合为了名为“淮南道”的行政区。

其后在北宋之时,又进一步根据二者的地缘差异,分割为了 “淮南西道”、“淮南东道”两个部分。

时至今日,淮西成为了安徽的一部分;

淮东则成为了江苏的中部。

从成就割据政权的角度来说,淮南远不如拥有巨大防御优势的江东。

提到“淮南”,熟悉三国历史的人脑海中很快会浮现一个悲剧人物——淮南袁术。

作为一手好牌打得稀烂的典型代表,袁术在淮南的称帝之举是其失败的根源。

不过这一结果与淮南板块本身的潜力和位置无关。

在汉室民心未失的情况下,不管是袁术还是其他人,也不管在何地称帝,都难免成为众矢之的。

相比之下,千年之后同样以淮南为根基之地的朱元璋,就审时度势的多。

“高筑墙,广积粮,缓称王”的策略,使之得以开创大明王朝。

假如袁术没有同意孙策独立前往江东发展,而是自己进驻江东,他应该还不会那么早从三国政治舞台消失。

当然,对于一个自认为能成为天下之主的人来说,江东的位置的确偏了点,不似淮南那样直接与中原之地对接。

而对于苦心经营江东的孙吴政权来说,淮南之地的得失同样重要。

在扬子江还未发育成型的时代,

这一重要性更多显示在淮西板块。

无论是北方政权想觊觎江东,还是江东政权想入主中原,淮西都是必争之地。

三国时代,淮西之于魏吴博弈中所显现的地缘政治价值,与魏蜀之间的汉中地区相当。

蜀汉政权建立之后,诸葛亮曾经数次以汉中为目标或跳板北伐。

在三国演义中,这段历史被极尽渲染为“六出祁山”的故事。

与之相比,孙吴在淮西的五次北伐战争,在演义中的着墨就要少得多了。

那么,除了区位原因,淮西又有哪些地理特点,使之能成为南北博弈的焦点呢?

其与淮东地区最终不同的行政归属,难道仅仅是由长江的走势所决定的吗?

这些问题,我们留待下一节再进行解读。