他的名字叫David Deems,

给自己起的中文名叫丁大卫。

他出生在美国一个中产家庭,

读大学时,特意选择了中文,

因此对中国产生了强烈向往。

1989年,大卫到北京大学进修汉语。

在北京学习的那段日子,

他对中国有了更特别的感情。

回国念完古典文学硕士后,

大卫选择了这一生的方向,

那就是成为一名老师。

仔细斟酌后,个性独立的他,

决定远渡重洋来到中国教书。

因为当时的他认识到,

教书,就去最需要教育的地方,

根据在北京念书时的印象,

他觉得可以用自己的知识,

给中国偏远山区的孩子当老师。

正巧,1994年在香港度假时,

他认识了一个叫马丽的老师,

在她介绍下来到珠海一所私立学校,

成为了一名英语外教。

一进那所学校,

大卫就把校长震住了,

对校方提供的居所极为不满。

学校给他提供个人公寓,

里面配备了空调、冰箱,

远远好过其他老师的待遇。

他直接闯进校长办公室,

强烈要求住进教师宿舍。

“我一个人不需要住这么好,

我也不做菜,不需要冰箱,

就想跟老师们一起块儿住。”

校长感到非常不理解,

最终还是尊重了他的意愿,

将他安排到七八个人同住的宿舍里。

不过大卫还是觉得“不满足”,

又主动要求降薪。

在珠海执教一段时间后,

大卫觉得自己在“浪费时间”。

因为这里毕竟是私立学校,

相对来说,孩子们条件都不错,

他需要去更艰苦一点的地方,

给更有需求的人提供教学。

经过一番详细调查之后,

他将目光投向中国的西北,

几经辗转,带着简历,

来到了西北民族学院。

“你好,我叫丁大卫,

以前在珠海教小学生,

现在想过来当大学老师。”

看到大卫的简历,老师有点懵,

在“喜欢从事的活动”这一栏,

大卫工工整整地写着:

为人民服务。

一年半的时间里,

因为要办理相关手续,

学校只能安排他住在办公室里,

对于1米93的大卫来说,

逼仄的空间,起居很不舒服。

此外,学校无法给他发工资,

但对这一切他都觉得无所谓,

一直积极开展各种教学工作。

等到学校给他定工资时,

他又跟校方发生了“矛盾”:

学校定的工资是1200元人民币,

他主动要求降到900元,

学校一再坚持,决定给他1000元,

可他还是觉得4位数太高,

最后经过双方“妥协”,

工资定在了950元。

在西北民族学院,

他办火了一个英语角,

主动帮忙联系外国人,

帮大家提供更多交流机会。

大卫风趣、幽默,真诚、友善,

很快就受到全校师生的欢迎。

然而一边在学院里教书,

大卫还在继续考察别的地区,

想知道有没有更艰苦的地方。

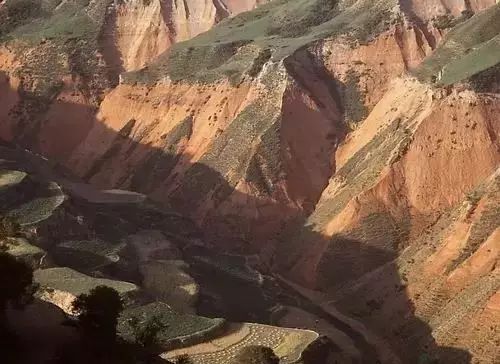

最后,他找到了东乡自治县,

一个地处山区、十年九旱的地方,

百姓的生存环境十分恶劣,

在全国56个民族中,

东乡族的教育普及程度最低,

文盲率高居榜首,

九年义务教育人口比率倒数第一。

大卫当即决定,去东乡!

刚到东乡时,

当地人对他并不亲近。

东乡的闭塞也让大卫很苦恼,

这个有着50万人口的自治县,

封闭到大家根本不会说普通话,

外面的人也听不懂他们的方言。

这无疑将给工作带来巨大阻力,

但大卫还是选择了留下来。

在成为教育局聘请的教育顾问后,

相关手续一办又是一年多时间,

承诺的500元工资发不出来,

大卫只能靠自己的积蓄生活。

他不抽烟、不喝酒,

生活极其简朴,

一件衣服可以穿七八年,

鞋子破了也不放在心上。

面对经济压力和艰苦的环境,

大卫始终坚持自己的内心。

最让他感到欣慰的,

是当地人开始亲近自己。

为了维持生计,他不得不

在西北民院和东乡间两头跑,

靠着零散的代课工资省吃俭用。

在这两年忙碌的时间里,

大卫通过自己的努力,

翻新了东乡的7所小学,

让200多名学生入校接受教育,

尤其是当地从不读书的女童,

第一次走进学堂,拿到课本。

多少孩子的生活因此改变,

知道了什么叫做篮球,

也拿到了崭新的学习用品。

尤其是对这个高个子外教,

充满了喜爱和尊敬。

8年的时间里,

大卫为东乡自治县,

筹款修建了11所小学,

请到了许多优秀的老师。

身为教育顾问,他的主要工作

就是每星期走几十里的山路,

到每所学校查看学生入读情况,

看学生们还需要什么,

学校的教育设施还有什么欠缺。

遇到有的孩子没有来上课,

大卫会想方设法联系老师,

或亲自去说服家长,让孩子念书。

每到一所学校,他问得最多的就是:

“学校还有什么需要我关注的?”

“学生还有什么需要我做的?”

“老师还有什么我能帮忙的?”

东乡的尹家小学

因为种种原因一度废弃,

是大卫四处奔走筹集资金

最后终于让学校重新开课。

他带着老师们挨家挨户,

把当初的孩子们找了回来,

之后的入读学生增加了一倍。

篮球架、水井、兵乓球台,

所有设施都是大卫的功劳。

学校里的老师都说:

“真的非常感谢他,

虽然这是一所简陋的小学,

但这里的孩子一生的命运,

可能就是从这里得到改变。

孩子以后可以读初中、高中,

如果没有这所小学,

一切都无从谈起。”

除了修建学校,

他还带着当地的老师们,

去北京、珠海学习优秀经验。

生活在封闭东乡里的老师,

别说什么天安门、大海,

甚至连绿皮火车都没见过。

当他们站在天安门、鸟巢前,

那种激动的心情难以言喻。

大卫希望他们丰富自己的视野,

然后把这份宝贵的经验,

告诉学校里的孩子们,

只有这样,孩子们才能努力,

将来某一天走出东乡。

大卫不喜欢被打扰,

但为了筹集教育资金,

他接受让媒体曝光自己。

他建立了一个专门的账户,

收款人的名字叫“丁捐助”。

从一开始四处寻求资助,

到后来很多人主动捐助,

8年时间,他筹集百万元,

每一分都花在了东乡教育上。

然而很多国人却质疑他:“那么多钱,谁知道怎么花的。”

“他一个美国人,条件那么好,

来这么艰苦的环境到底想干什么?”

面对质疑,大卫一笑了之:

“确实有点难以理解,对吧?

但我的想法其实很简单,

就是应该让更多的教育资源,

用到更需要教育的地方。”

十多年来,

收到的每一笔钱,

大卫全都记录在册,

从哪儿来的,花在哪儿,

一分一厘都清清楚楚。

曾有个小学生捐了1块钱,

他实在不知道该怎么处理,

就买了2毛钱信封、8毛钱邮票,

写了一封感谢信给那个孩子。

连这一点,账本也记得很清楚。

每一次带老师出去学习,

大卫都尽量合理安排每一笔费用。

为了让更多的老师走出东乡,