整理|

毛栗子君

讲者|杜志刚 首都医科大学附属北京地坛医院

来源|医学界神经病学频道

影像学的读片技术一直是软肋,尤其是头颅CT!颅脑构造复杂,影像学表现实在不简单,如何才能攻克这一学习难点呢,希望这篇文章可以帮助你们。

根据研究目的,沿某一方向所作的具有一定厚度的扫描,即断层图像,包括横断位、矢状位、冠状位。本篇文章的重点就在头颅的横断层CT。

颅脑断层常用基线

1.Reid基线(REL):为外耳道中点至眶下缘的连线。头部横断层标本的制作多以此线为准,冠状断层标本的制作基线与此线垂直。

2.眶耳线(OML)或眦耳线(CML):为外耳道中点与外眦的连线。颅脑轴位扫描(横断层扫描)多以此线为基线。

3.上眶耳线(SML):为外耳道中点与眶上缘中点的连线,经该线的平面约与颅底平面一致,有利于显示颅后窝结构及减少颅骨伪影。

CT窗口技术

人体各组织结构不同,对X线衰减各异,形成不同的CT值,因此可以利用不同CT值来鉴别组织的性质。

空气对X线的吸收为0,故空气的CT值为-1000;

骨组织的X线衰减是水的2-4倍,CT值为+1000;水的CT值为0。

颅脑CT适应证

• 颅内肿瘤:脑膜瘤,神经胶质瘤

•

脑血管病:脑出血,脑梗死,蛛网膜下腔出血

•

颅脑损伤:脑挫裂伤,血肿

•

颅内炎性病变:脑炎,脑脓肿

•

脑寄生虫病:脑囊虫病

•

先天性畸形与新生儿病:新生儿缺血缺氧性脑病

以下是本次内容的关键所在,分别列举了颅脑CT各个层面正常的影像学表现,分清以下内容是读懂头颅CT的关键一步。

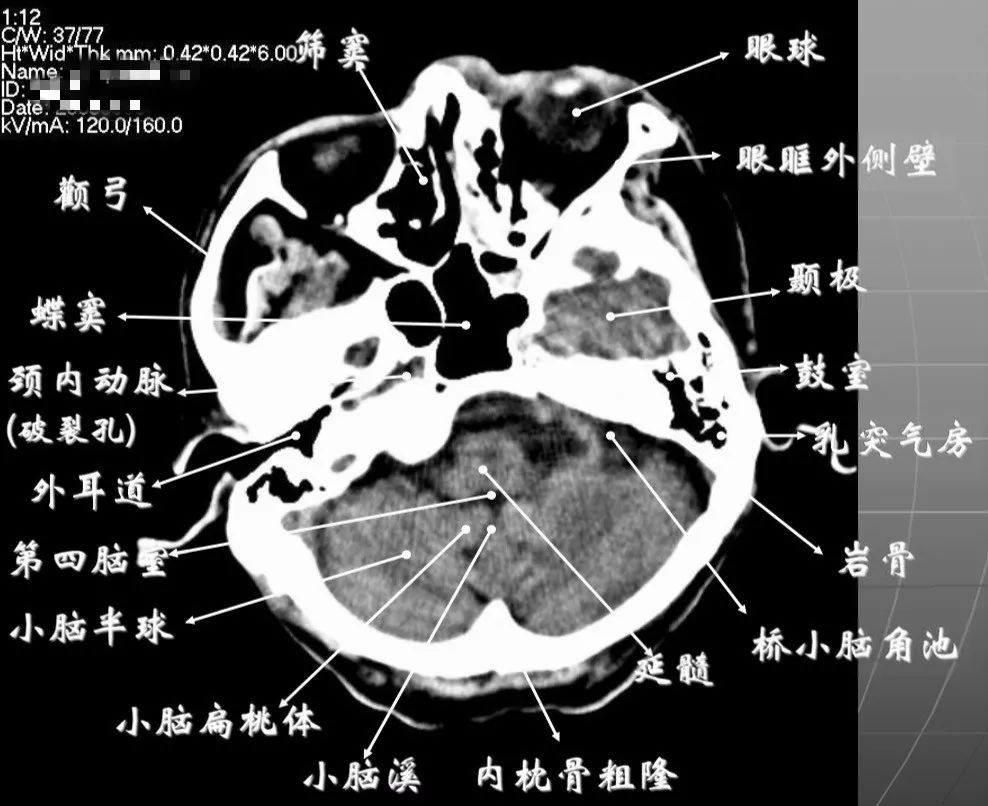

① 颅前窝底部:

眼眶,眼球,筛窦,蝶窦,前床突等。

② 颅中窝:

前界---蝶骨;后界---颞骨岩部(岩骨);内缘---海绵窦及垂体窝;外缘---颞骨,窝内为颞叶,其内侧为海马回。

③ 颅后窝:

前缘---岩骨;后缘---枕骨;鞍背后方---脑桥前池,向两侧延伸为脑桥小脑角池。

④ 第四脑室:

位于颅后窝中线上,后面紧邻小脑蚓部,其两侧为小脑扁桃体。

⑤ 延髓、脑桥:

位于第四脑室前。

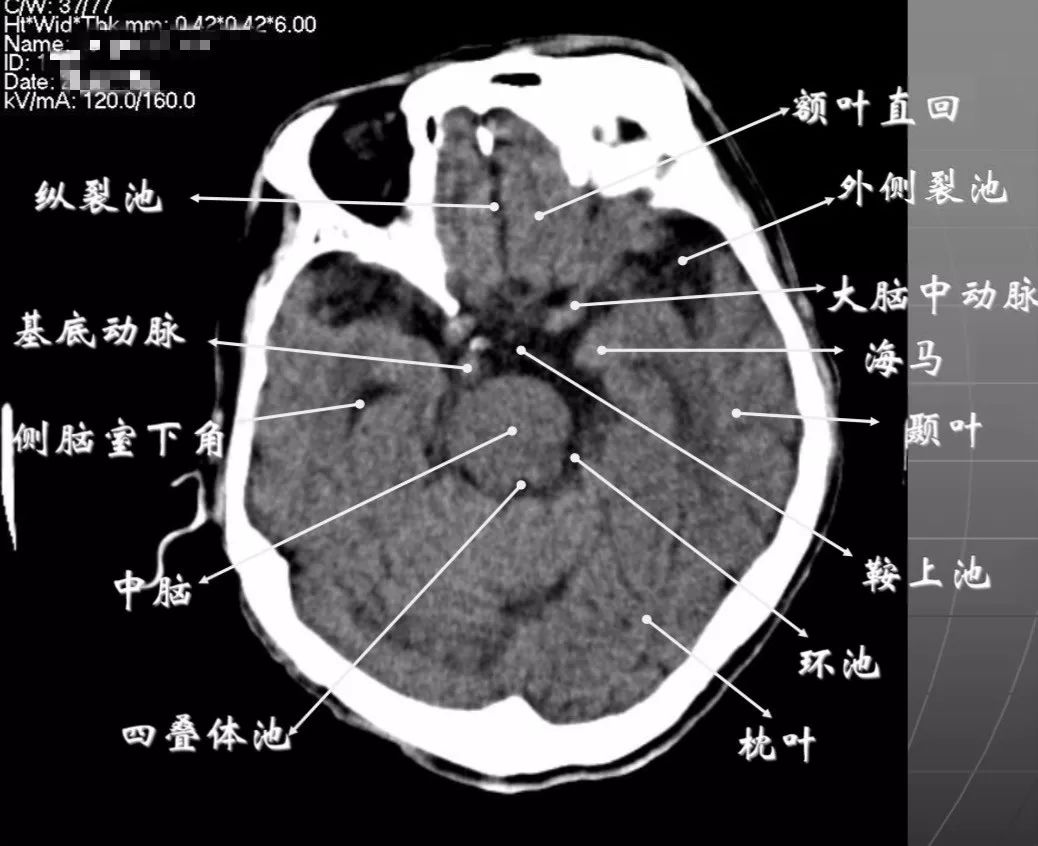

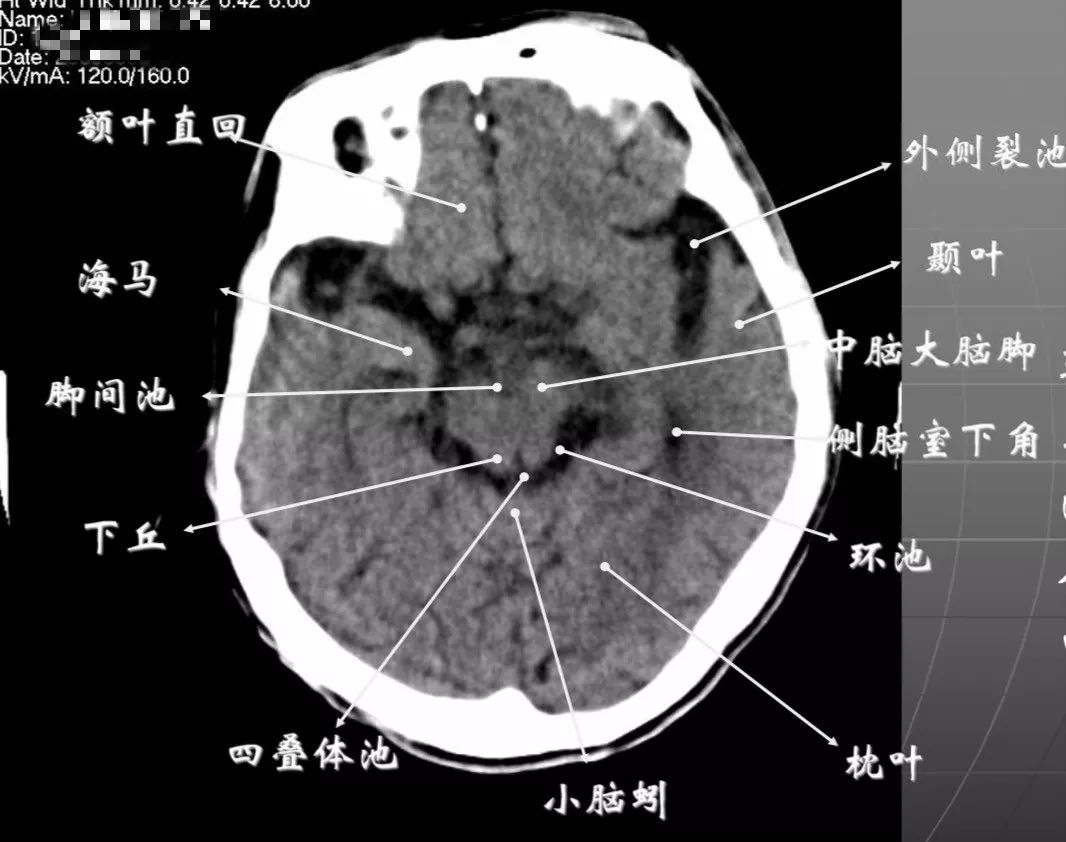

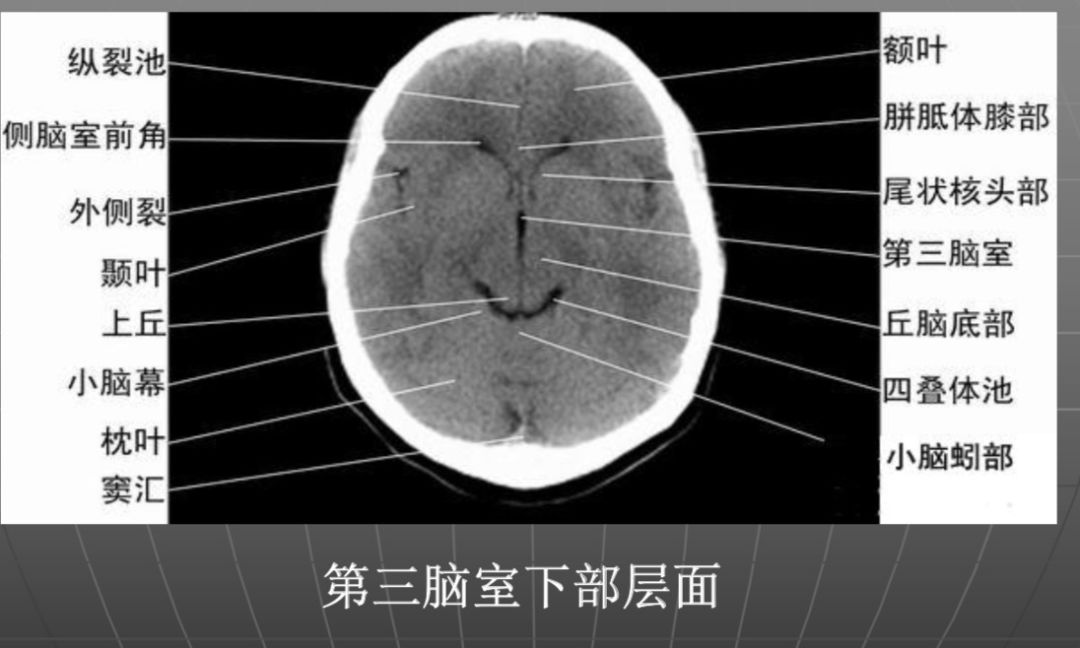

①

颅前窝:

颞叶。

② 鞍上池:

在垂体窝上方,位于两侧颅中窝之间,前界为颞叶直回,侧方位颞叶海马,呈五角星形或六角星形。其前角连于纵裂池,两外侧角连于外侧裂池,两后外侧角延续于环池,第六个角位于后缘中间,是角间池。

鞍上池边缘为大脑动脉环,池内前部常可见“v”字型视交叉。

③ 颅后窝:

四脑室或四叠体池。

① 显示侧脑室前角的下部:

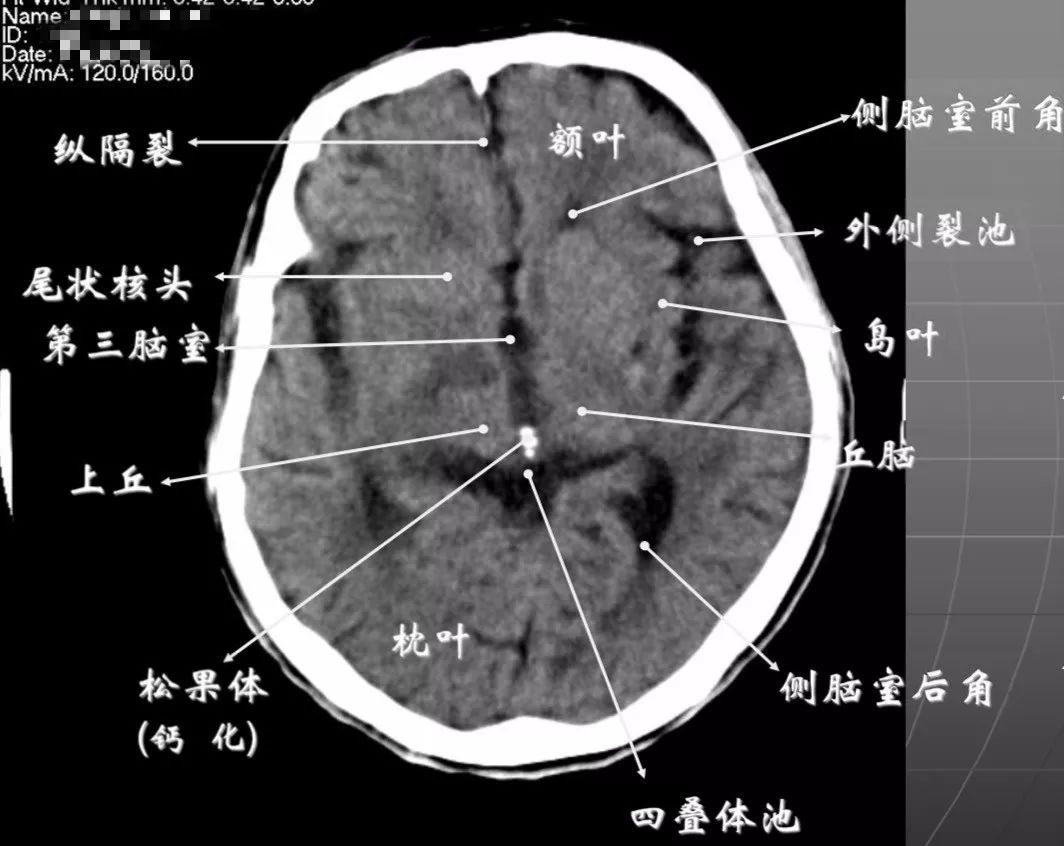

前方---额叶;外侧---尾状核头部;后方中线处---第三脑室,其两侧连接丘脑。

② 颅后窝:

“Y”字形或“V”字形的小脑幕,幕下结构在内侧(小脑上蚓部),幕上结构在外侧(枕叶)。

③ 四叠体池:

位于小脑蚓部前方。

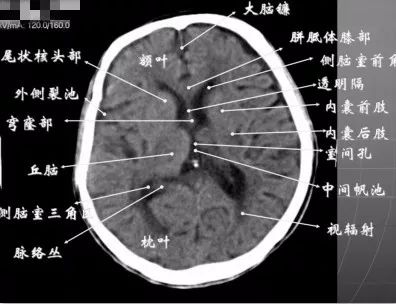

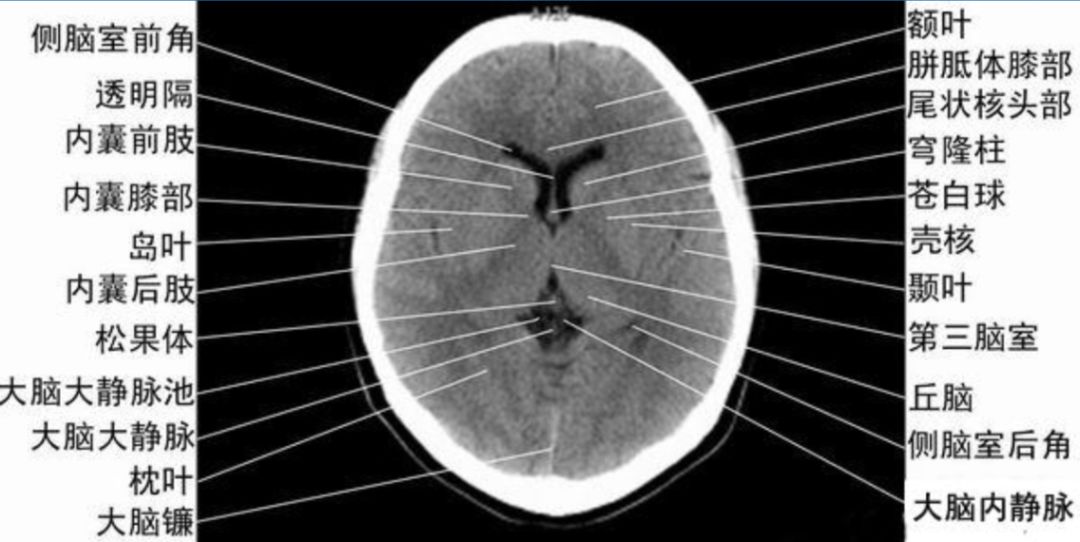

① 基底核、丘脑。

② 内囊前脚(前肢);尾状核和豆状核之间。

③ 内囊膝部和后脚(后肢):位于豆状核(由外侧的壳核和内侧的苍白球组成)及丘脑之间。

④ 壳核的外侧:外囊、屏状核、最外囊、岛叶(脑岛)。

⑤ 四叠体池:两侧枕叶之间,池内有松果体,向前与第三脑室连接。

● 基底节(基底核):埋藏在两侧大脑半球深部的灰质核团,是组成锥体外系的主要结构。

基底节区:概念不清。

可能包括:基底节、黑质、红核、及其周围白质区域。

●

内囊:位于丘脑、尾状核、豆状核之间的白质区,是由上、下行的传导束密集而成。分为三部分:前肢、膝部、后肢。膝部由皮质脑干束;后肢有皮质脊髓束、丘脑皮质束、听辐射和视辐射。

●

外囊:是位于屏状核和豆状核之间的白质带,主要由岛叶发出的皮质被盖纤维组成。

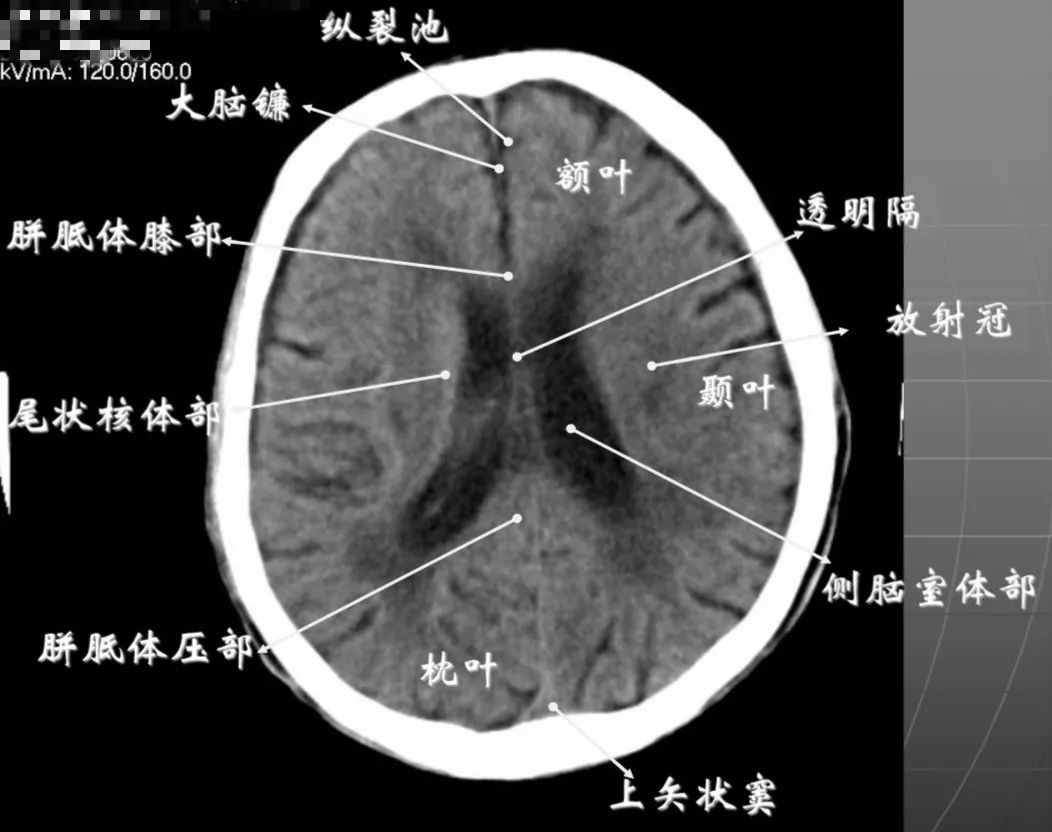

由额、颞、枕叶构成,两侧侧脑室体部之间为透明隔,外侧为尾状核和体部。侧脑室后角(枕角)可不对称,室内可见脉络丛钙化。中线处可见大脑纵裂池和大脑镰。

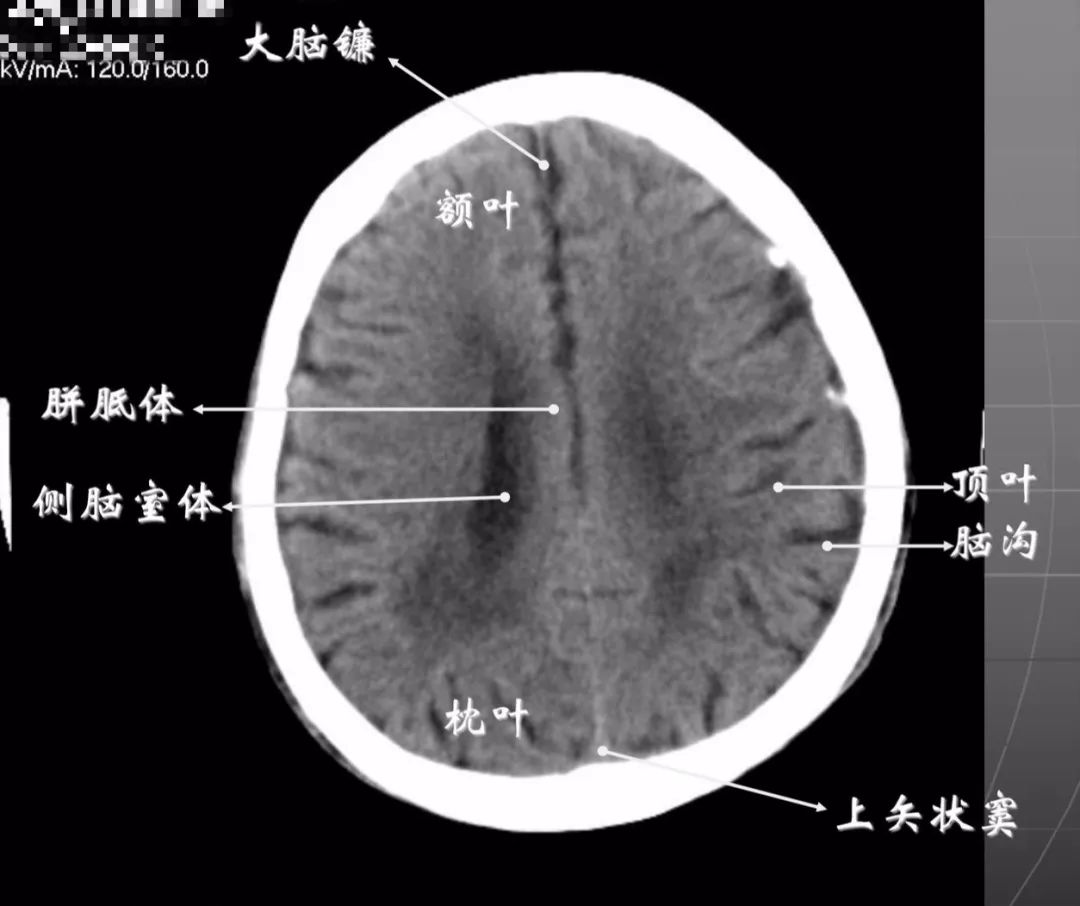

内侧壁侧脑室体部被胼胝体分开,侧脑室体部的外方为顶叶,顶枕沟及中央沟将大脑为为额、顶、枕叶。

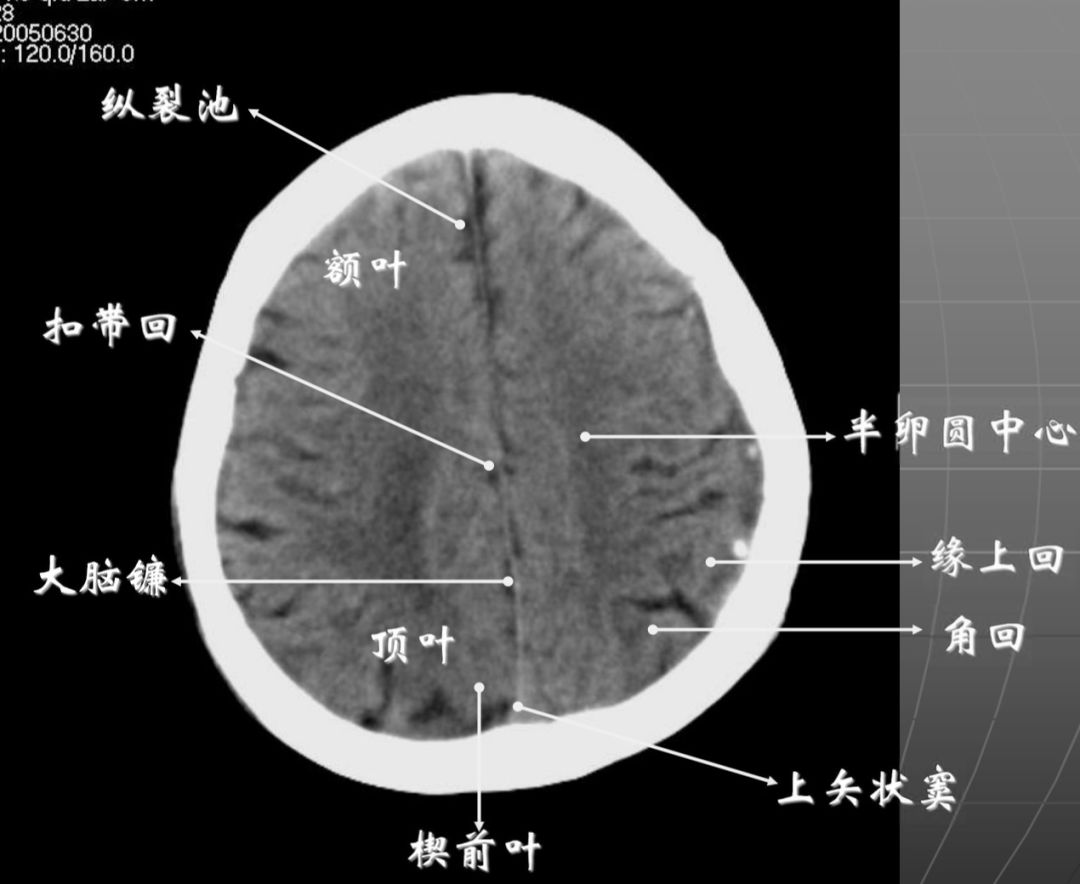

在胼胝体和侧脑室上方,大脑镰自前向后贯穿中线。白质部分为半卵圆中心,额叶范围缩小,顶叶所占比例扩大,枕叶基本消失。

半卵圆中心:位于胼胝体上方,由左右大脑半球髓质形成的有髓纤维,对称位于大脑镰两侧区域。

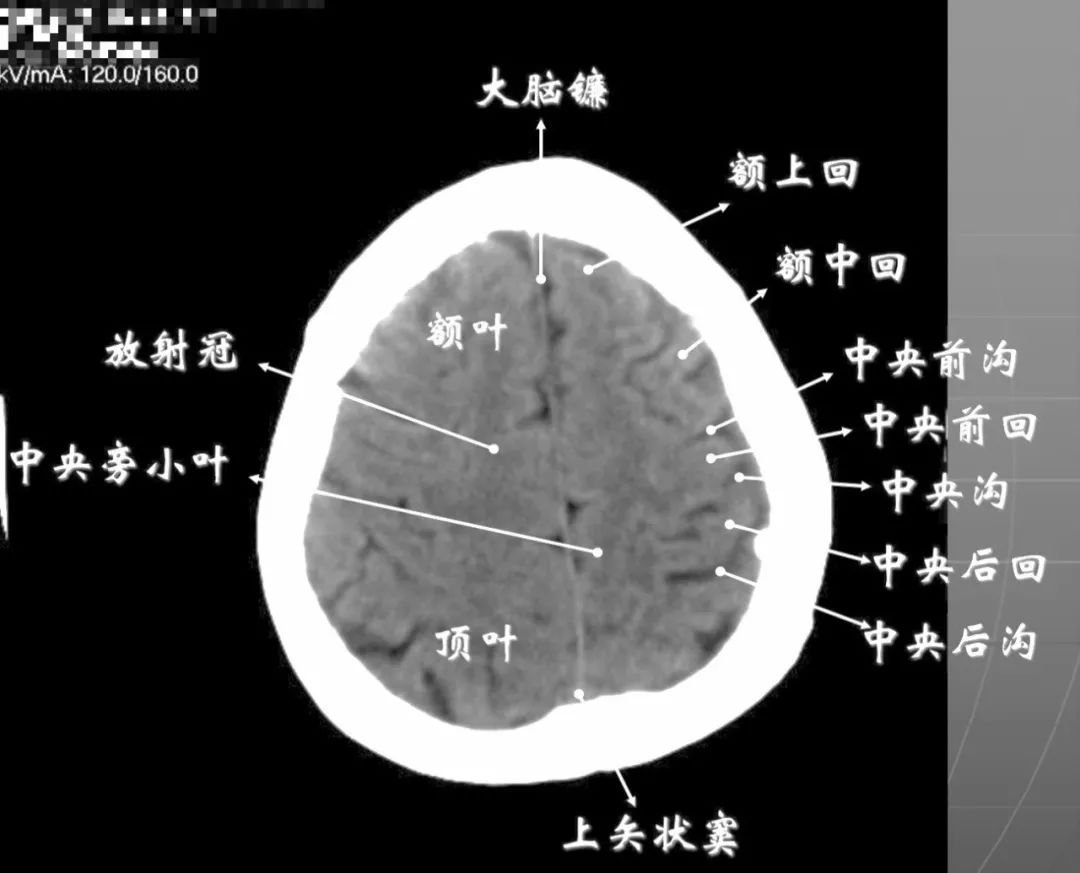

已近颅顶,大脑镰清晰可见,其旁的脑灰质和脑沟十分清楚。顶叶较小,额叶较小。

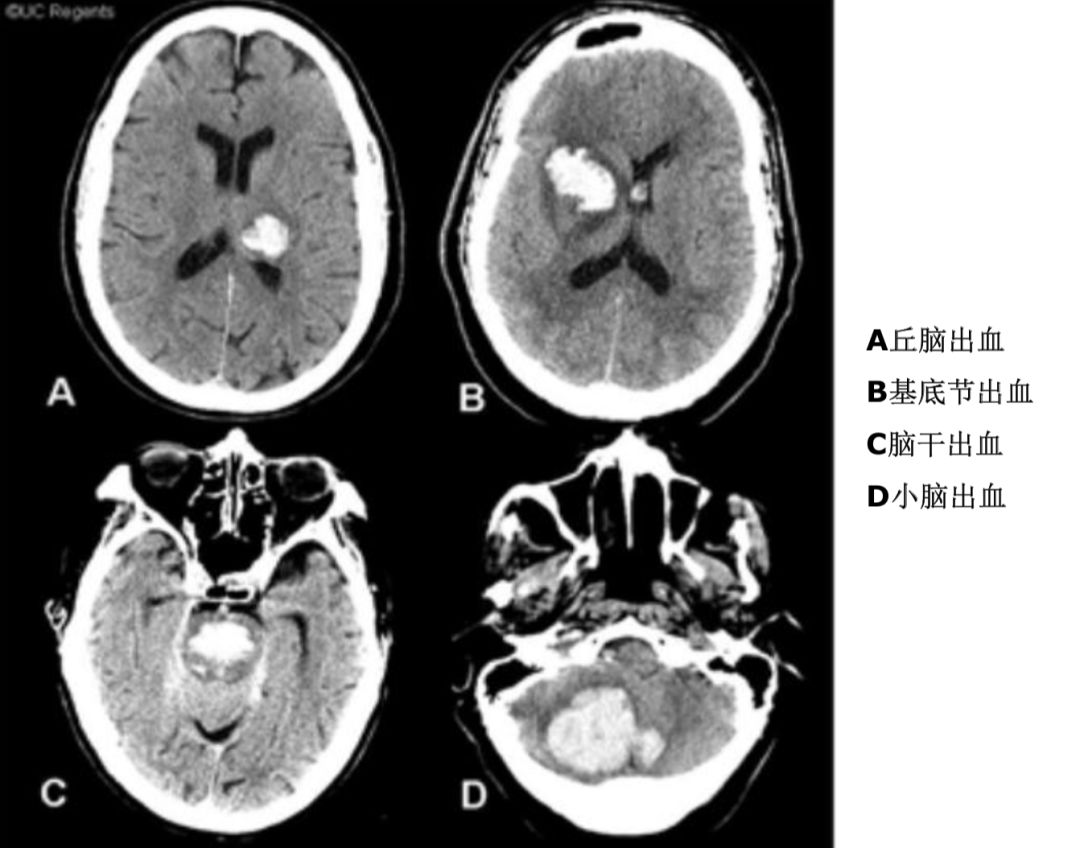

下面进入实战演练篇,熟练掌握脑出血及脑梗死的头颅CT表现,是脑科医生的必备技能哦。

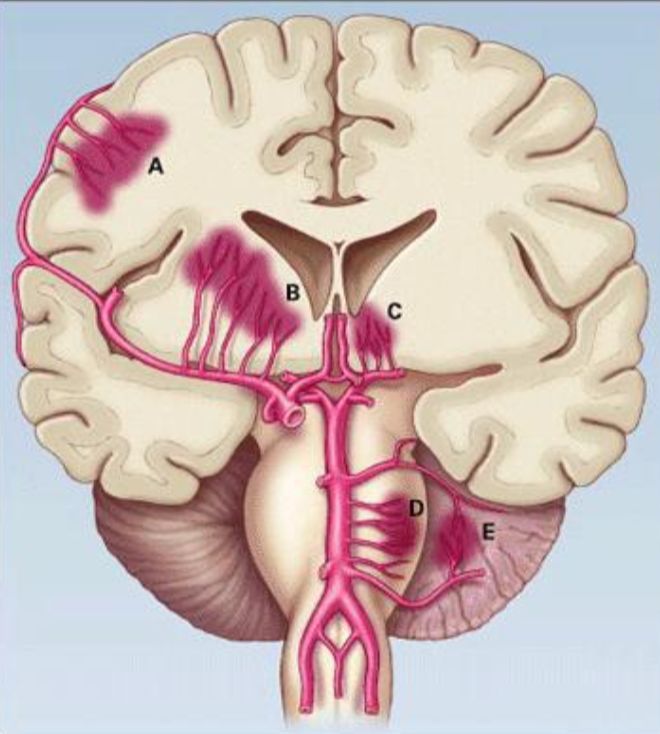

• A皮质动脉的穿通支-------脑叶出血

•

B豆纹动脉---------------壳核出血

•

C丘脑穿通动脉-----------丘脑出血

•

D基底动脉脑桥支---------脑桥出血

•

E小脑上或小脑前下动脉---小脑出血