说起传统装饰图像,二龙戏珠在大多数人记忆中可谓耳熟能详,提到它的近亲二龙拱珠,也不难使人想象,如果言及其远亲二龙系珠,则鲜有知之者。所以形成这样的记忆印象,不能不说,多是三者流行年代由近而远的时光岁月使然。事实上,即便人们对二龙戏珠的了解,亦往往限于近古以来的图像面貌,知晓二龙拱珠原委者就更少了,至于二龙系珠,纵使学界也鲜有说清道明者。可以说,这是中国文化史上一个似曾相识,又多不知其所以然的有趣话题。

在装饰图像史上,此三者关系似近非近、说远不远,各有其独立的发展轨迹,亦存在彼此交集的地方。二龙系珠、二龙拱珠与二龙戏珠图像,大多以雕塑形式表现,少许用绘画形式表现,各呈现不同的视觉效果。

本系列将采用考古类型学方法,着眼于雕塑表现形式进行分析,用三篇稿件逐一阐述二龙系珠、二龙拱珠和二龙戏珠图像。

以下为第一篇:

犍陀罗二龙系珠图像及其在中国的新发展

二龙系珠图像,即二龙王口衔用来系缚宝珠绳索各端的造型。该图像创始并流行于西北印度犍陀罗,东传以后于南北朝隋代盛行一时,绝大多数用作菩萨像项链装饰,在世俗文化中没有产生多大影响力。

1、犍陀罗二龙系珠与二人系珠图像

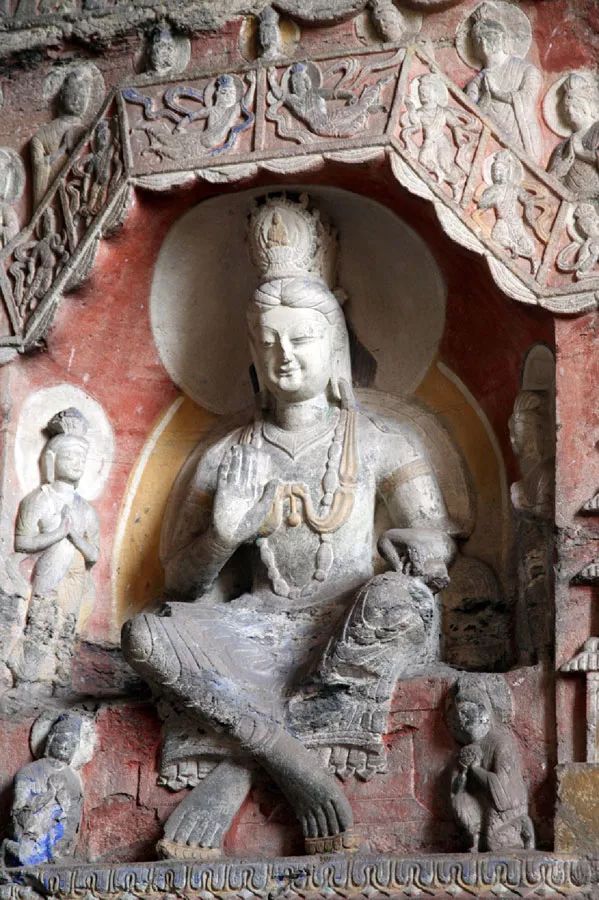

二龙戏珠比较普遍地用作犍陀罗石刻菩萨像的项链装饰。犍陀罗菩萨像包括弥勒菩萨、观音菩萨和释迦菩萨,在头部或持物缺失的情况下,难以准确判断所属尊格。就所知实例观察,菩萨立像多于坐像,弥勒菩萨又占据总量的大半。二龙系珠作后面连接躯体的高浮雕表现。在菩萨胸前所戴项链的中间部位,往往雕刻一对有角龙首,相对斜向内下方,口衔用来穿珠绳索的各端,形成二龙系珠造型,同时还存在以二人替代二龙的情形。

(1)二龙系珠图像

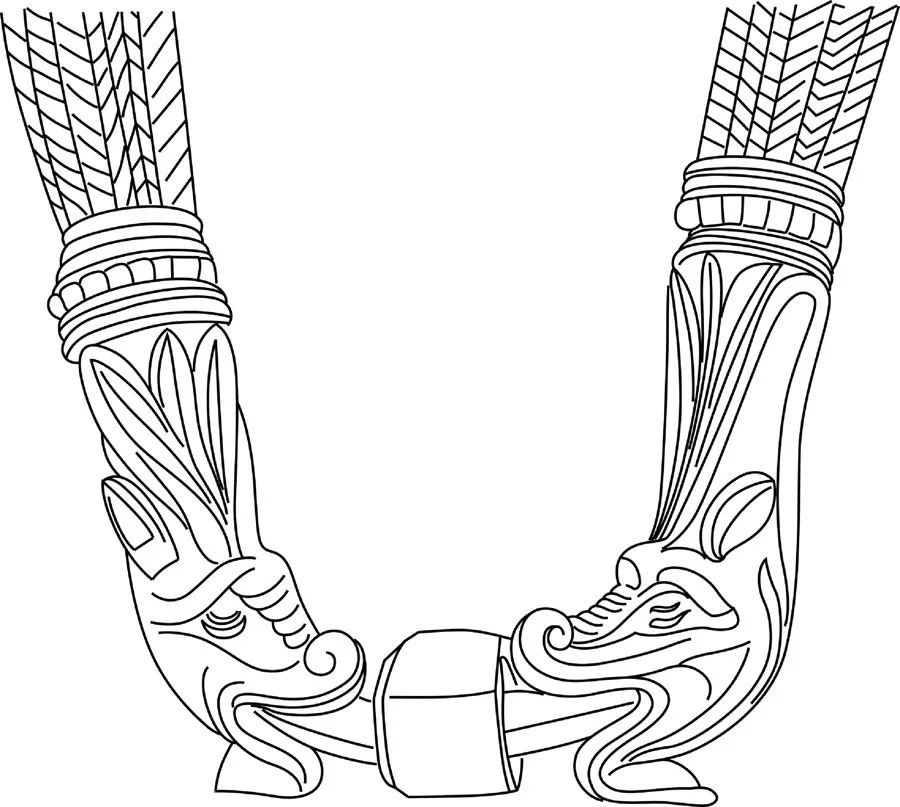

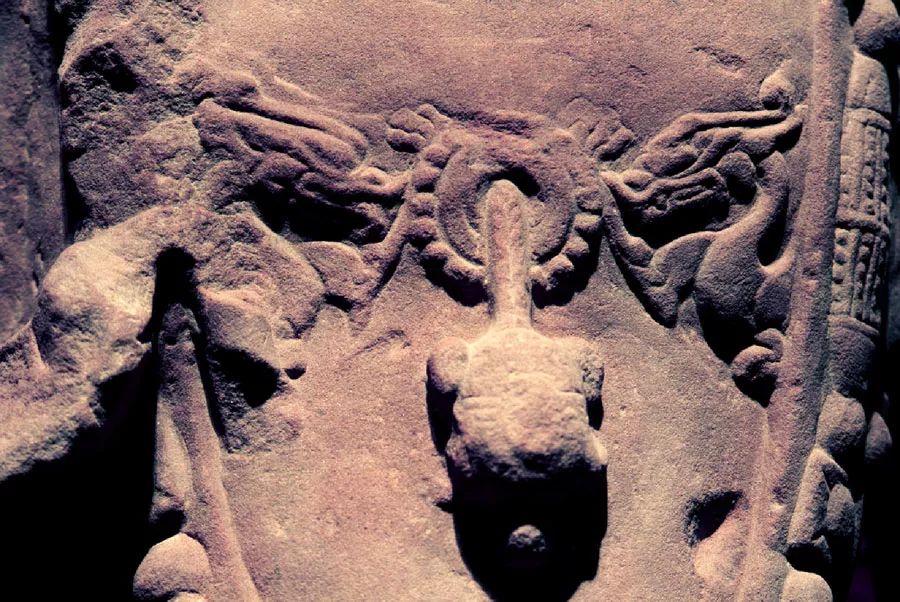

各实例龙体形态相近,其龙首为兽首状,额骨凸出、鼻梁挺拔、嘴巴扁长、两目圆睁、双耳短小,两角尖长状如羊角。龙首之后连接少许龙身,上刻菱格纹,以示苍龙拥有的鳞形体貌,然绝无爪指表现,是为区别于中国龙的根本差异。项链部分作一束花绳状,由若干条细绳集合而成。诸实例主要差别在于所系宝珠形状的不同,以下据此差异逐一叙述。

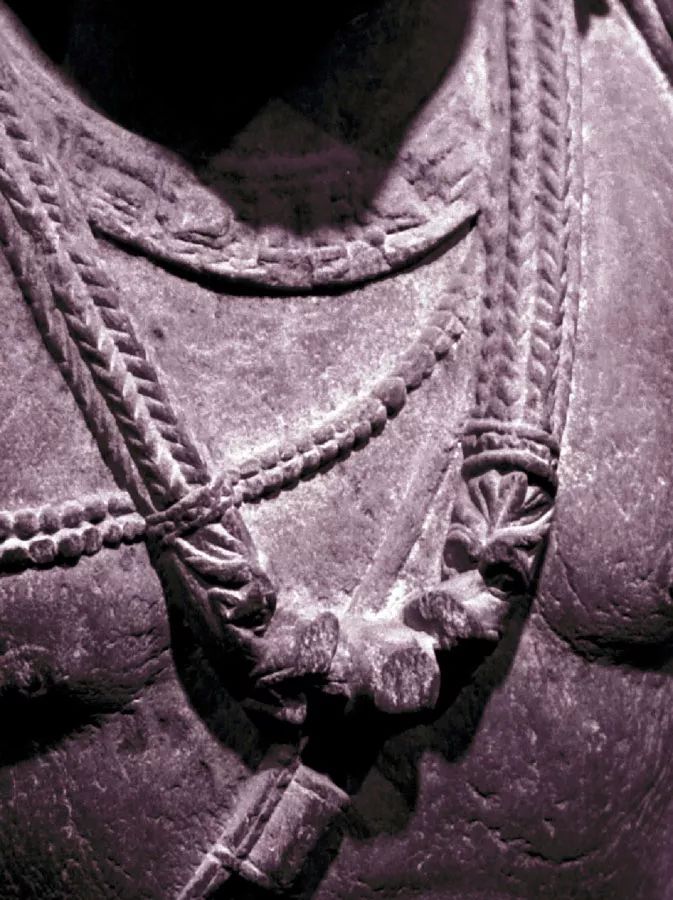

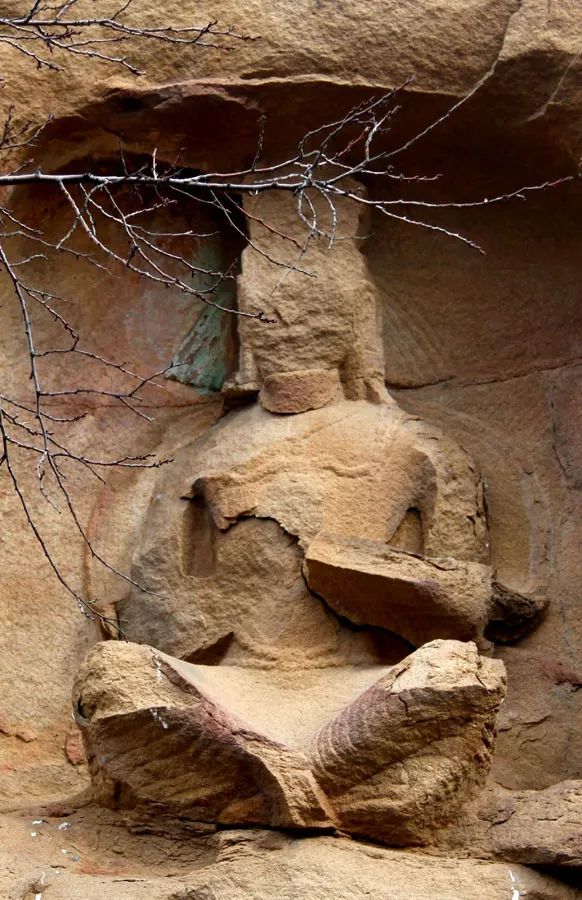

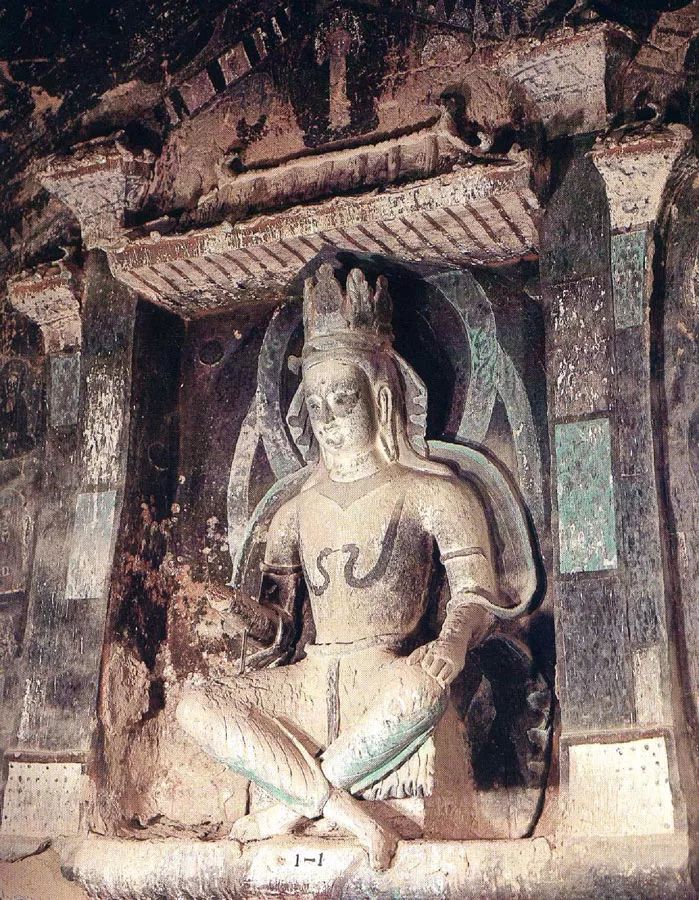

其一,球状体宝珠。数量较少,如巴基斯坦Sahri-Bahlol出土贵霜朝释迦菩萨跏趺坐像(图1-1、1-2)等。

图1-1、巴基斯坦Sahri-Bahlol出土贵霜朝释迦菩萨跏趺坐像(出自《世界美術大全集 東洋編第15卷•中央アジア》图版124)

图1-2、巴基斯坦Sahri-Bahlol出土贵霜朝释迦菩萨跏趺坐像 局部(出自《世界美術大全集 東洋編第15卷•中央アジア》图版124)

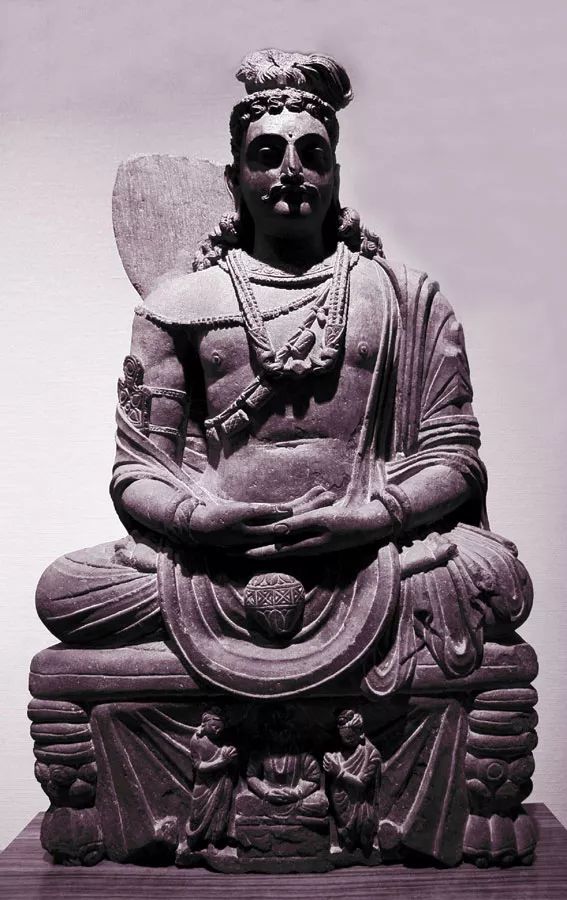

其二,十二面体宝珠。即前后上下四面作菱形,左右两端作正四棱锥的十二面体,将棱锥两端的顶点连线并穿孔,便形成所系之珠。数量较多,如巴基斯坦Mardan出土贵霜朝观音菩萨交脚坐像(图2-1、2-2)、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨跏趺坐像之一(图3-1、3-2)等。

图2-1、日本私人藏巴基斯坦Mardan出土贵霜朝观音菩萨交脚坐像

图2-2、日本私人藏巴基斯坦Mardan出土贵霜朝观音菩萨交脚坐像 局部

图3-1、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨趺坐像之一

图3-2、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨趺坐像之一 局部

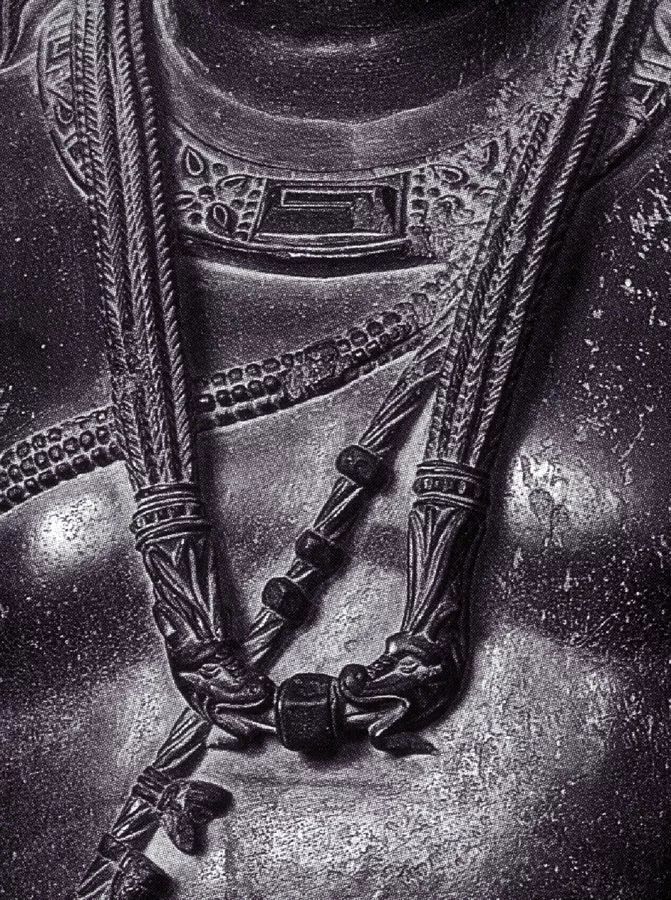

其三,镂刻十二面体宝珠。即在上述十二面体宝珠基础上逐面镂刻,形成近网格状形体。数量较多,如巴特那博物馆藏贵霜朝菩萨立像之一(图4-1、4-2)、大都会博物馆藏贵霜朝菩萨像之一(图5)、松冈美术馆藏贵霜朝菩萨立像之一等。

图4-1、巴特那博物馆藏贵霜朝菩萨立像之一

图4-2、巴特那博物馆藏贵霜朝菩萨立像之一 局部

图5、大都会博物馆藏贵霜朝菩萨像之一

其四,横长方体宝珠,两端作圆形面。数量较少,如巴基斯坦Sikri出土贵霜朝弥勒菩萨立像(图6-1、6-2、6-3)等。

图6-1、巴基斯坦Sikri出土贵霜朝弥勒菩萨立像(出自《世界美術大全集 東洋編第15卷•中央アジア》图版126)

图6-2、巴基斯坦Sikri出土贵霜朝弥勒菩萨立像 局部(出自《世界美術大全集 東洋編第15卷•中央アジア》图版126)

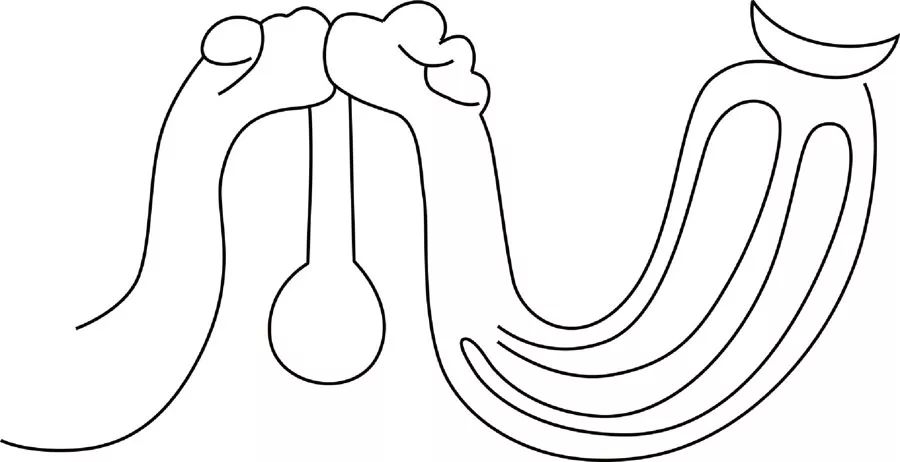

图6-3、巴基斯坦Sikri出土贵霜朝弥勒菩萨立像 局部线图

其五,横六棱柱状体宝珠,有的上面加一朵火焰,以示宝珠放射光芒。数量较多,如韩国中央博物馆藏贵霜朝菩萨立像之一(图7-1、7-2)、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之一(图8-1、8-2、8-3)等。

图7-1、韩国中央博物馆藏贵霜朝菩萨立像之一

图7-2、韩国中央博物馆藏贵霜朝菩萨立像之一 局部

图8-1、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之一

图8-2、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之一 局部

图8-3、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之一 局部线图

以上可见,二龙所系宝珠有种种形体,多棱者占绝对多数,印度宝珠固然如此,不可以汉文化观念思量。就材质而言,多棱形体似乎意味着材质自身呈现多面晶体结构,暗示当时制作宝珠的材料可能来自矿物。就工艺来说,宝珠造型的多样性表明工匠们擅长技术变化,也在一定程度上反映了当时真实项链情况。

二龙系珠图像不见其它文化先例,体现了犍陀罗文化的创造性。所以采用这种形式,一方面项链自身需要坠饰,无疑宝珠是最好的选择,另一方面以二兽首系缚宝珠可以增加项链的灵动性,在比较温暖湿润的犍陀罗地区,与水关系密切的龙蛇自然成为首选对象,于是二龙系珠图像诞生了。

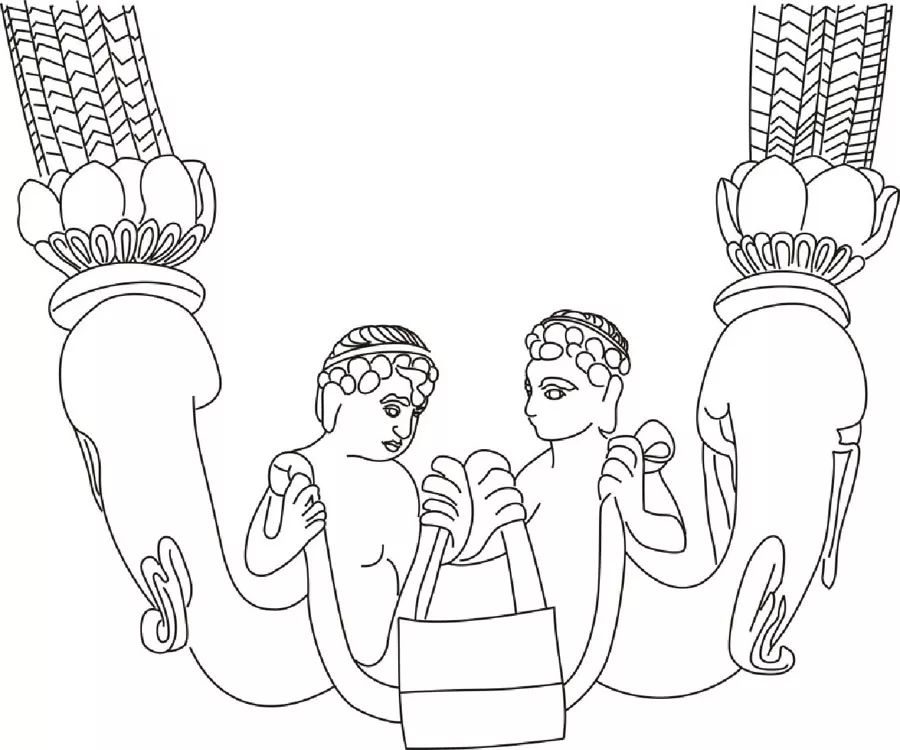

(2)二人系珠图像

二人系珠即在项链前端中间雕刻相向二人,分别牵引用于穿珠绳索的各端。就已知实例,所系之珠均作横长方体或横六棱柱状体,从此情形推测,二人系珠实例与具有相同形状宝珠的二龙系珠实例密切关联,而且可能是一种晚出的形式。二人系珠的二人又可分作马人和常人两种。

马人即将马头替换为人体上身的造型,应来源于希腊神话马人(Centaurs),原本是一个充满野性的民族。马人与拉皮泰人战斗场面,见于希腊古典时期(约前5世纪中晚期)建造的宙斯神庙、伊壁鸠鲁阿波罗神庙等浮雕图像。纪元前4世纪末叶,伴随着亚历山大东征,希腊文化也波及西亚与中亚地区,尔后希腊文化和后起的罗马文化持久地影响了这些地区,西北印度犍陀罗在地缘上属于广义中亚范围,其马人图像的流行就是这一背景下产物。典型实例见于旧金山亚洲艺术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像(图9-1、9-2),其马人清晰地表现了马匹的身躯与四肢,两前肘部还刻画着羽翼,上半为人体上身,意味着那是人、兽与鸟的合成体,十分接近希腊马人原形。只是此马人螺发,且有耳饰和臂钏,是为来自印度本土(指当今印度版图)的文化因素。大都会艺术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像(图10-1、10-2),其马人基本形态与前例相近,然马匹身躯刻画成鳞状纹样,且没有羽翼,意味着这是人、兽与鱼的合成体,此例不见臂钏表现。人、兽、鸟与鱼的合成体为希腊艺术的一大特征,此二马人形象再现了这一造型传统。松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之二(图11-1、11-2、11-3),其马人仅有马匹后肢而没有前肢表现,相当于前肘部刻画羽翼,上身之人束发。推测这是在前者造型基础上简化的结果,已经不是实在意义的马人,此情况目前也仅见于犍陀罗菩萨项链刻画。

图9-1、旧金山亚洲艺术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像

图9-2、旧金山亚洲艺术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像 局部

图10-1、大都会艺术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像

图10-2、大都会艺术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像 局部

图11-1、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之二

图11-2、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之二 局部

图11-3、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之二 局部线描图

常人即通常所见全身人形。实例见于芝加哥艺术学院藏贵霜朝菩萨立像(图12-1、12-2)、松冈美术馆藏贵霜朝弥勒菩萨立像之三、平山郁夫博物馆藏贵霜朝观音菩萨立像(图13-1、13-2、13-3),其人物作裸形童子状,束发,其中后者还长出双翼。裸形童子与有翼童子在犍陀罗石刻中普遍存在,来自希腊和罗马同种造型因素。二人系珠图像的框架与二龙系珠一致,应在后者造型基础上加入希腊、罗马文化因素而成。

图12-1、芝加哥艺术学院藏贵霜朝弥勒菩萨立像

图12-2、芝加哥艺术学院藏贵霜朝弥勒菩萨立像 局部

图13-1、平山郁夫博物馆藏贵霜朝释迦菩萨立像

图13-2、平山郁夫博物馆藏贵霜朝观音菩萨立像 局部

图13-3、平山郁夫博物馆藏贵霜朝观音菩萨立像 局部线描图

犍陀罗二龙系珠和二人系珠图像,一概用作项链装饰,又基本用于菩萨项链,亦伴随犍陀罗文化的衰亡而消逝。在同时期中印度秣菟罗雕刻之中,尽管其菩萨像等普遍佩戴项链,却不见类同犍陀罗的二龙或二人系珠图像,表明犍陀罗雕刻形成浓厚自身文化传统。但是,无论二龙系珠还是二人系珠图像,都难以看出何种特殊用意,其首要目的应在于装饰本身,这与当年玄奘所见印度人喜爱装身具的民俗习惯不无关系。

2、中国二龙衔珠与二龙系珠及一龙系珠图像

受犍陀罗文化因素影响,中国自西晋以来相继产生二龙衔珠、二龙系珠和一龙系珠图像,流行于南北朝隋代,前者更延续到明清时期。其中,二龙系珠和一龙系珠图像仅用作菩萨项链装饰,二龙衔珠图像初期用作菩萨项链装饰,在后世发展中则用于装饰建筑和手镯等物件。

(1)二龙衔珠图像

二龙衔珠,即二龙首相对,共衔或各衔一颗宝珠,抑或其中一龙口衔宝珠的造型。这是汉文化地区最早出现的,受犍陀罗二龙系珠图像影响产生的造型,流行时间也最为长久。

现存两例早期金铜佛像,反映了犍陀罗二龙系珠图像最初影响中国的情况。一者是北京故宫藏西晋前后金铜弥勒菩萨立像(图14-1、14-2),另一者为传三原出土西晋前后金铜弥勒菩萨立像(图15),二者均作二龙衔珠表现,已不是犍陀罗二龙系珠造型,说明在吸收外来文化过程中经过创造性改造,二龙首相对斜向内下方的构图,则直接承袭了犍陀罗二龙系珠构图模式。

图14-1、北京故宫藏西晋前后金铜弥勒菩萨立像

图14-2、北京故宫藏西晋前后金铜弥勒菩萨立像 局部线描图

图15、传三原出土西晋前后金铜弥勒菩萨立像(出自《中国仏教彫刻史論》图版1)

地处北魏首都平城的大同云冈一期(460-470年前后)第17窟主尊弥勒菩萨交脚坐像(图16-1、16-2),其项链依然作二龙衔珠造型,与前述西晋前后金铜菩萨像所见同类图像似乎存在某种联系,一对龙首相对昂起的双U字形构图又不同于前者,却与犍陀罗二人系珠图像构图相仿。以此推测,该实例可能是西晋以来二龙衔珠图像,与犍陀罗二人系珠图像混合造型的结果,此构图形式成为云冈二期洞窟二龙系珠图像的前身。再者,该实例二龙首分开,宝珠衔于一龙之口的表现,也有别于前述西晋前后金铜菩萨像。这种情况表明,西晋以来二龙衔珠图像母本,于北魏中期再一次吸收犍陀罗因素,并进一步朝中国化方向发展。

图16-1、大同云冈北魏中期第17窟主尊弥勒菩萨像 局部

图16-2、大同云冈北魏中期第17窟主尊弥勒菩萨像 局部线描图(出自《雲岡石窟》第17洞北壁立面图)

其后,二龙衔珠图像呈现断续发展状态,多用于项链以外装饰。相对于北朝实例罕见的情况,在南梁帝陵和诸王墓地神道的柱础上,普遍见有二龙相向环绕础石四面,二龙首相对收于一面并各含一珠的表现,如丹阳三城巷梁文帝箫顺之建陵南侧柱础(图17)。这是已知最早出现于江南地方的此类图像,应来源于北方西晋十六国至北魏二龙衔珠图像,其二龙各衔一珠表现又不同于此前北方实例,尚且不知北方是否曾经存在,抑或南朝加以创新的结果。

图17、丹阳三城巷梁文帝箫顺之建陵南侧柱础(出自《南京陵墓雕刻艺术》75页)

唐代实例见于安阳中晚唐修定寺塔拱门浮雕(图18-1、18-2),中央作一正面龙首,两侧表现一对相向侧面龙首,其中左侧者(以物象自身为基准,下同)口衔球状宝珠。此处二龙衔珠图像用作装饰,意涵应该不限于装饰本身,在世俗观念中,人们相信作为水神的龙王能够给予适量降水,衔珠或许还有带来财富的用意。修定寺塔浮雕主题表现转轮圣王七宝图像,象征弥勒下生净土世界,其产生可能具有官方背景,恐非但修定寺僧徒意志所为,已而此处施用二龙衔珠图像似乎还有等级意味。

图18-1、安阳中晚唐修定寺塔拱门

图18-2、安阳中晚唐修定寺塔拱门 局部

元明清时期,一些手镯采用二龙衔珠图像装饰。诸如,临澧新合元代窖藏出土银镯(图19-1、19-2)、苏州盘溪元代晚期曹氏墓出土金镯(图20)、蕲春明荆王府墓地出土金镯(图21),三者形制相近,二龙所衔之珠均固定在一端龙口中,以便于手镯的张合。其中后两者为金质,墓主分别为割据一方的吴王张士诚之母和荆王府家人,均属于王侯级别,前者银质手镯的使用者级别应相对较低,然其伴随其它大宗金银器出土,表明又非等闲之辈。由此看来,二龙衔珠手镯可能与身份等级关联,这或许也是此类手镯发现数量比较有限的缘由。

图19-1、临澧新合元代窖藏出土银镯(出自《湖南宋元窖藏金银器发现与研究》图版204)

图19-2、临澧新合元代窖藏出土银镯 局部(出自《湖南宋元窖藏金银器发现与研究》图版204)

图20、苏州盘溪元代晚期曹氏墓出土金镯

图21、蕲春明荆王府墓地出土金镯

可见,在犍陀罗二龙系珠基础上演变而来的二龙衔珠图像,脱离菩萨项链装饰表现以后,多用于装饰高级别建筑或高等贵族手镯,绝少用作庶民物件装饰。这种情况,与龙神作为天子象征物的属性不无关系,这可能是二龙衔珠图像不甚流行的主要原因。

(2)二龙系珠及其衍生图像

北魏中期(439-493年),受到新一轮犍陀罗文化因素东传的影响,地处北魏首都平城的云冈石窟流行二龙系珠图像。在四川南梁与隋代石刻造像中,还出现二龙系珠衍生图像。

①二龙系珠图像

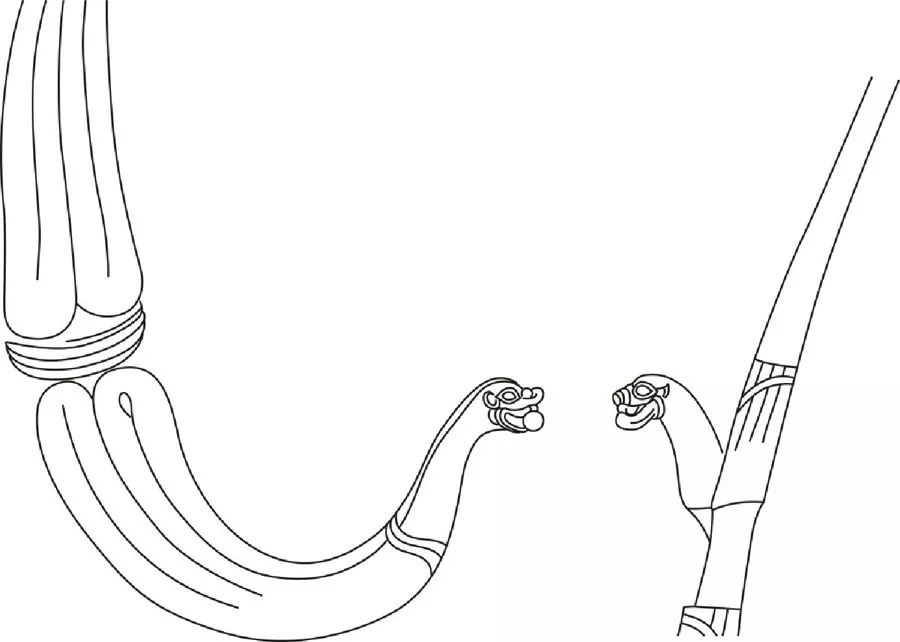

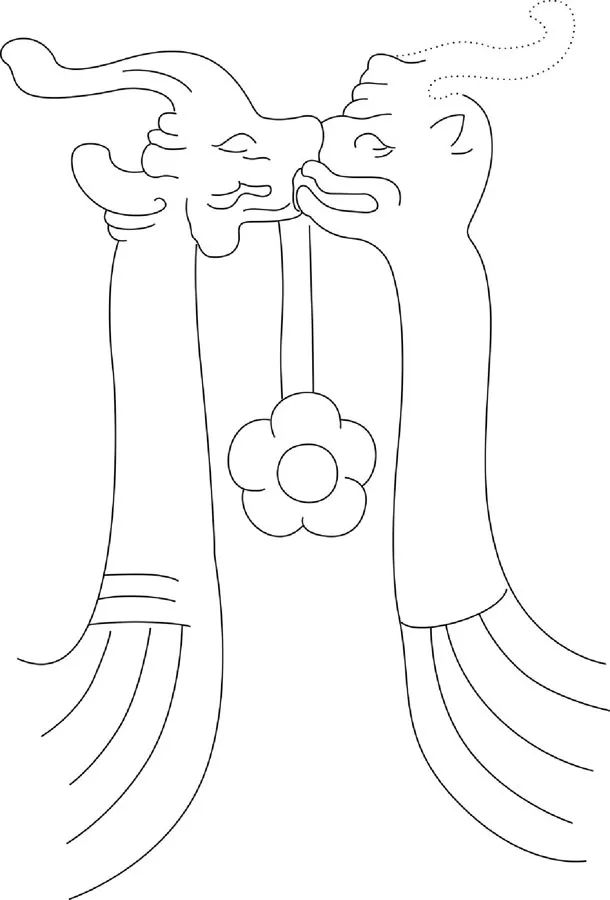

云冈二期(470年前后-493年)洞窟菩萨项链普遍采用二龙系珠造型,一对龙首相对昂起作双U字形构图,集合了犍陀罗二龙系珠与二人系珠两种造型因素。各实例二龙系珠表现又存在某些微观差异,大体可分三种情况。

其一,属于二期前段的第7窟主室后壁弥勒菩萨交脚坐像(图22-1、22-2),二龙首左右分开,口衔吊坠宝珠绳索的各端,还保留着犍陀罗二龙系珠图像的影子。此实例龙首有角,五官清晰。高平张壁村大佛山摩崖浮雕弥勒菩萨交脚坐像(图23),造型具有模仿类似前例的迹象,其项链二龙首亦左右分开,系珠部位因残破不明,是为大同造型因素向晋东南传播的实证。

图22-1、大同云冈北魏中期第7窟主室后壁弥勒菩萨交脚坐像

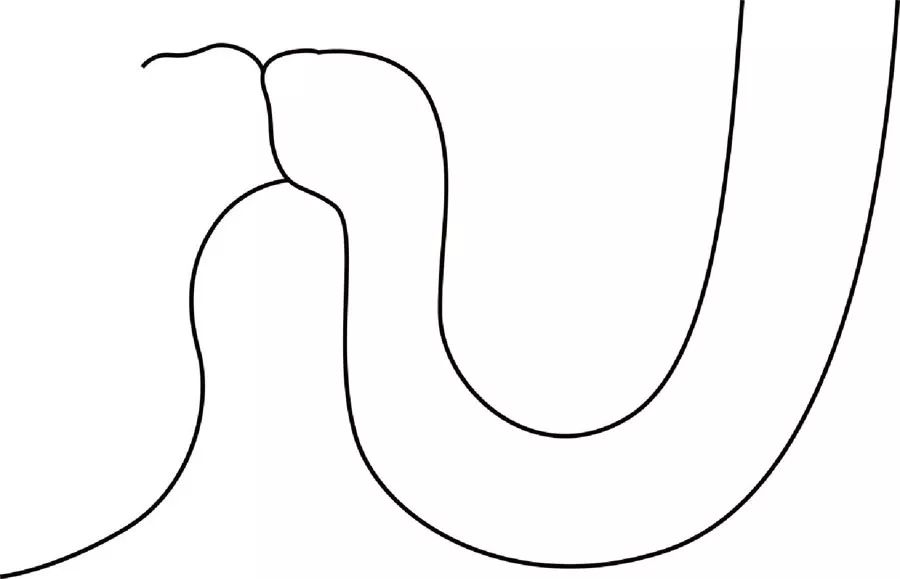

图22-2、大同云冈北魏中期第7窟主室后壁弥勒菩萨交脚坐像 局部线描图

图23、高平张壁村大佛山北魏中期浮雕弥勒菩萨交脚坐像(谷东方摄)

其二,属于二期后段的第13窟明窗东壁菩萨像(图24)、第11窟东壁弥勒菩萨交脚坐像之一(图25-1、25-2),以及第11窟南壁弥勒菩萨交脚坐像之一(图26-1、26-2)等,二龙首相接,共系一条吊坠宝珠绳索的各端。该组实例龙首有无犄角不定,五官比较清晰,呈现由具体形象而简化抽象的变化趋势。

图24、大同云冈北魏中期第13窟明窗东壁菩萨像 局部线描图

图25-1、大同云冈北魏中期第11窟东壁弥勒菩萨交脚坐像之一(八木春生摄)

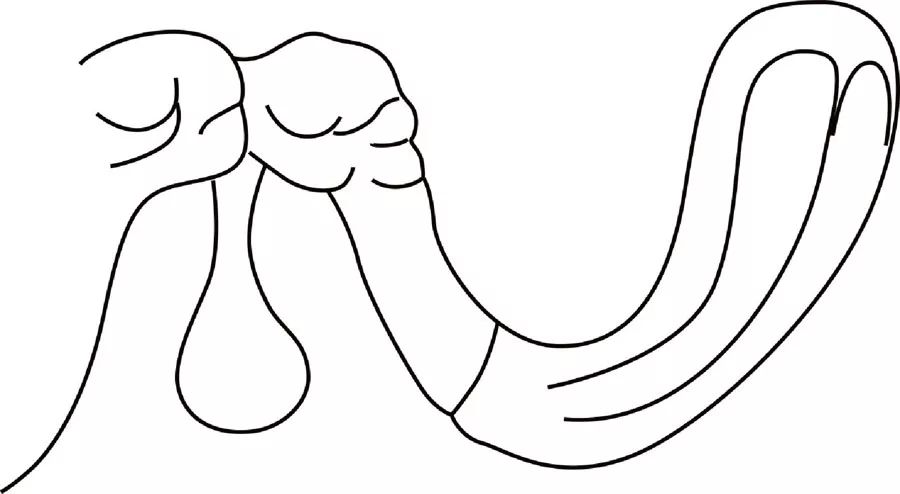

图25-2、大同云冈北魏中期第11窟东壁弥勒菩萨交脚坐像之一 局部线描图

图26-1、大同云冈北魏中期第11窟南壁弥勒菩萨交脚坐像之一(八木春生摄)

图26-2、大同云冈北魏中期第11窟南壁弥勒菩萨交脚坐像之一 局部线描图

其三,同属于二期后段的第11窟东壁弥勒菩萨交脚坐像之二(图27-1、27-2)、第11窟南壁西半弥勒菩萨交脚坐像之二(图28-1、28-2)等,同样二龙首相接,然已不再系珠。此二例非但没有刻画龙角,一者甚至省略五官表现,显现二龙系珠图像发展至尾声的迹象。这些实例大多出现在云冈石窟之中,说明当时北魏首都平城,在东西文化交流中占据十分优越的位置,而且拥有改造外来文化的力量。这些实例的宝珠或作小球状,或作小花形,多简洁、小巧,改变了犍陀罗多棱宝珠的形体结构,但二龙系珠用作项链的传统没有变化。

图27-1、大同云冈北魏中期第11窟东壁弥勒菩萨交脚坐像之二(八木春生摄)

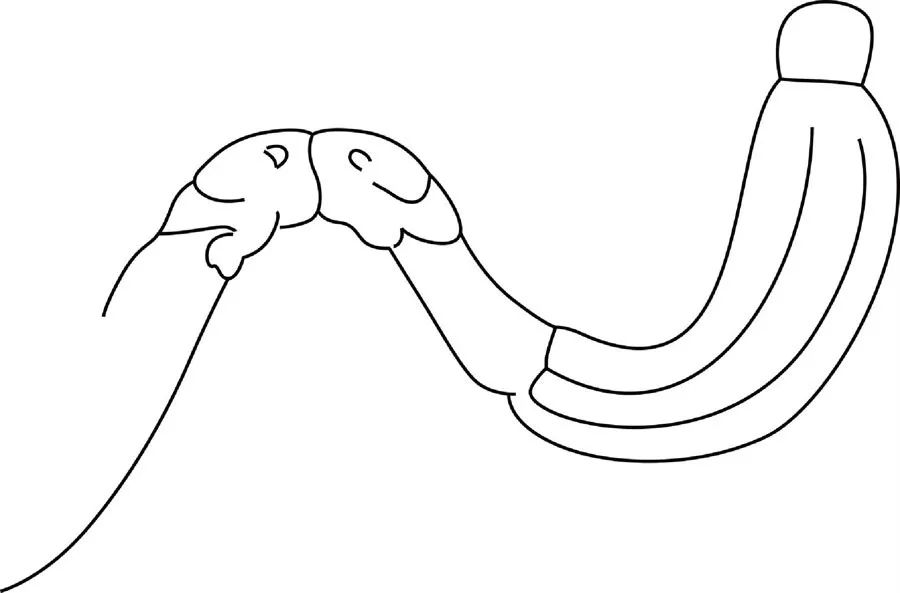

图27-2、大同云冈北魏中期第11窟东壁弥勒菩萨交脚坐像之二 局部线描图

图28-1、大同云冈北魏中期第11窟南壁西半弥勒菩萨交脚坐像之二(八木春生摄)

图28-2、大同云冈北魏中期第11窟南壁西半弥勒菩萨交脚坐像之二 局部线描图

引人注目的是,在汉文化地区始终没有出现犍陀罗二人系珠图像踪迹,究其原因,显然是东西方文化差异使然。此外,敦煌莫高窟北魏第254窟南壁弥勒菩萨交脚坐像(图29),有凸起二龙而不见宝珠,然此者为塑像,不排除当初用绘制方式表现宝珠的可能,该实例一对龙首相对昂起的双U字形构图,还见于更早的莫高窟北凉第275窟北壁上层二闕形龛之间的菩萨像,说明这种造型不晚于十六国晚期已经创立。

图29、敦煌莫高窟北魏第254窟南壁弥勒菩萨交脚坐像(出自《中国石窟•敦煌莫高窟 一》图版34)

以上可见,犍陀罗二龙系珠图像传入中国后发生诸多变化。起先是西晋前后二龙衔珠造型,其二龙首相对斜向内下方的构图保持着犍陀罗模式。云冈一期洞窟实例沿用了此前出现的二龙衔珠造型,其一对龙首相对昂起的双U字形构图,似乎采用了犍陀罗二人系珠构图形式,形成此后云冈二龙系珠基本构图模式。云冈二期前段洞窟实例,采用二龙口衔吊坠宝珠绳索各端的造型,仿佛是犍陀罗二龙系珠与二人系珠造型的混合体。云冈二期后段洞窟实例或二龙接首共系一珠,或二龙接首不系宝珠,造型日益简洁抽象化了。

那么,何以在云冈石窟出现大量模仿犍陀罗二龙系珠图像,这与当时的政治形势密切关联。5世纪中叶,北魏太武帝统一黄河流域,控制河西走廊,再次打开通向西域的门户,一时间北中国与西域文化交流畅通无阻,因而在云冈石窟开凿过程中大量地吸收犍陀罗文化因素成为可能。

②二龙系珠衍生图像

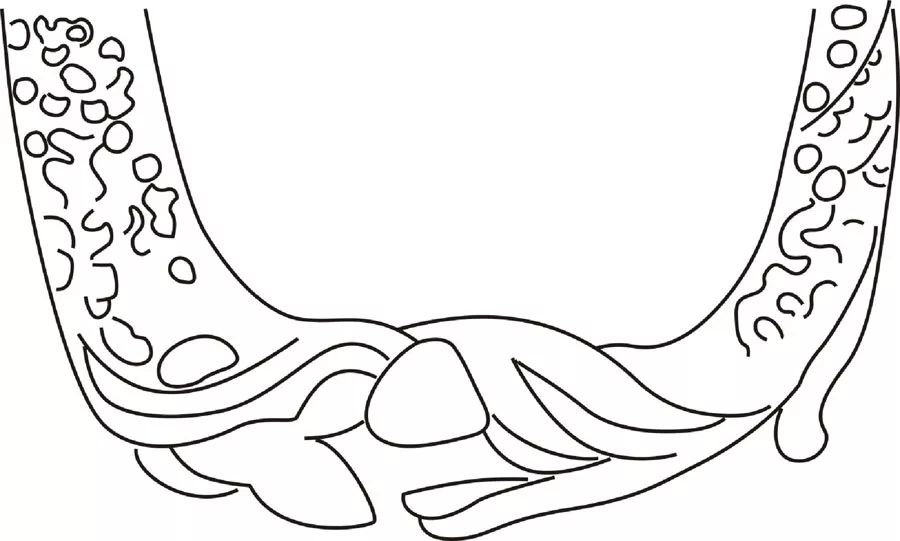

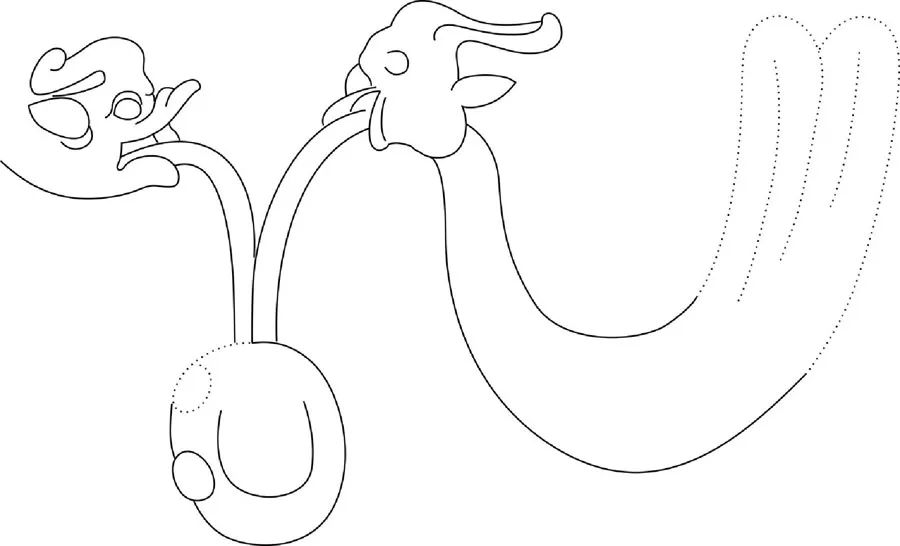

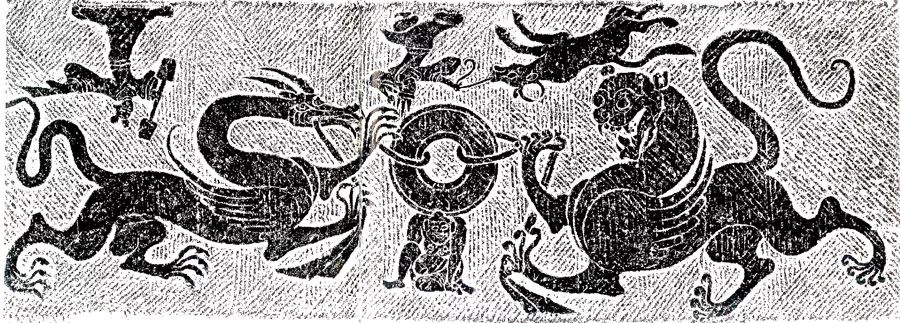

四川南梁至隋唐之际菩萨像表现的二龙系珠衍生图像,是为犍陀罗文化因素进一步中国化的反映。成都万佛寺遗址出土南梁菩萨立像项链二龙系珠图像(图30-1、30-2),其宝珠作联珠环绕的圆环状,环中系缚一只乌龟,造型十分奇特,二龙形体也变成中国有爪形态,脱离了犍陀罗无爪龙造型模式。绵阳开元寺隋代菩萨立像,项链刻画二有爪龙系缚图案化乌龟,为前者的简化形式。此二实例传递两方面信息,一者大体沿袭犍陀罗以来用作项链的二龙系珠图像传统,二者愈加注重采用中国自身的文化因素,如郫县竹瓦铺出土东汉画像石龙虎系璧图像(图31),造型和构图与上例图像比较多有相通之处。广元皇泽寺隋唐之际第28龛左胁侍菩萨像(图32-1、32-2),其二龙系珠图像表现在两小腿前的通身缨络上,已经超出项链适用范围,而且所系之珠变成莲花宝珠形态,预示二龙系珠图像已走到历史尽头。

图30-1、成都万佛寺遗址出土南梁菩萨立像

图30-2、成都万佛寺遗址出土南梁菩萨立像 局部

图31、郫县竹瓦铺出土东汉龙虎系璧画像石(出自《中国美术全集•画像石画像砖 二》426、427页)