本文原分5节上传,因公众号发文篇数有限,现合为一篇,重发。供电子企业人士、科研人员、计算机专业教师和历史研究者参阅。

104机”全家福“,没有广角镜头,照片是在738厂食堂借地拍摄的。

由张效祥教授领导的中国第一台大型数字电子计算机104机是

仿制苏联的

БЭСМ

-Ⅱ

计算机,

有22 个机柜,主机、电机组各占地200 平方米。全机共用4200 个电子管,4000 个晶体二极管,字长39位,容量4K,每秒运算1 万次,内存2048 个全字长磁芯体,2 台2096全字长卧式磁鼓。1958 年10 月完成部件生产,1959 年4 月完成调试,9月

交付使用。

研制骨干有金怡濂、苏东庄、刘锡刚、姚锡珊、周锡令等人。其中,磁芯存储器是计算所副研究员范新弼和七机部黄玉珩高级工程师领导完成的。在104 机上建立的、由仲萃豪和董韫美领导的中国第一个自行设计的编译系统,则在1961 年试验成功(Fortran 型)。

(1)1957年:

开始仿制准备

为了制造中国的第一台大型电子计算机,1957 年赴苏计算机进修队延期半年回国,就地消化БЭСМ 全部图纸资料。队长张效祥强调:“我们自己全面掌握技术是十分重要的。”进修队的大部分人员于1958 年8 月回到北京,立即投入104机的试制工作。

最初拟仿M-20 计算机, 后因该机工作还不稳定, 改为БЭСМ-Ⅱ计算机。这个型号功能很强,技术复杂,生产加工量大,当然机器所发挥作用也很大。

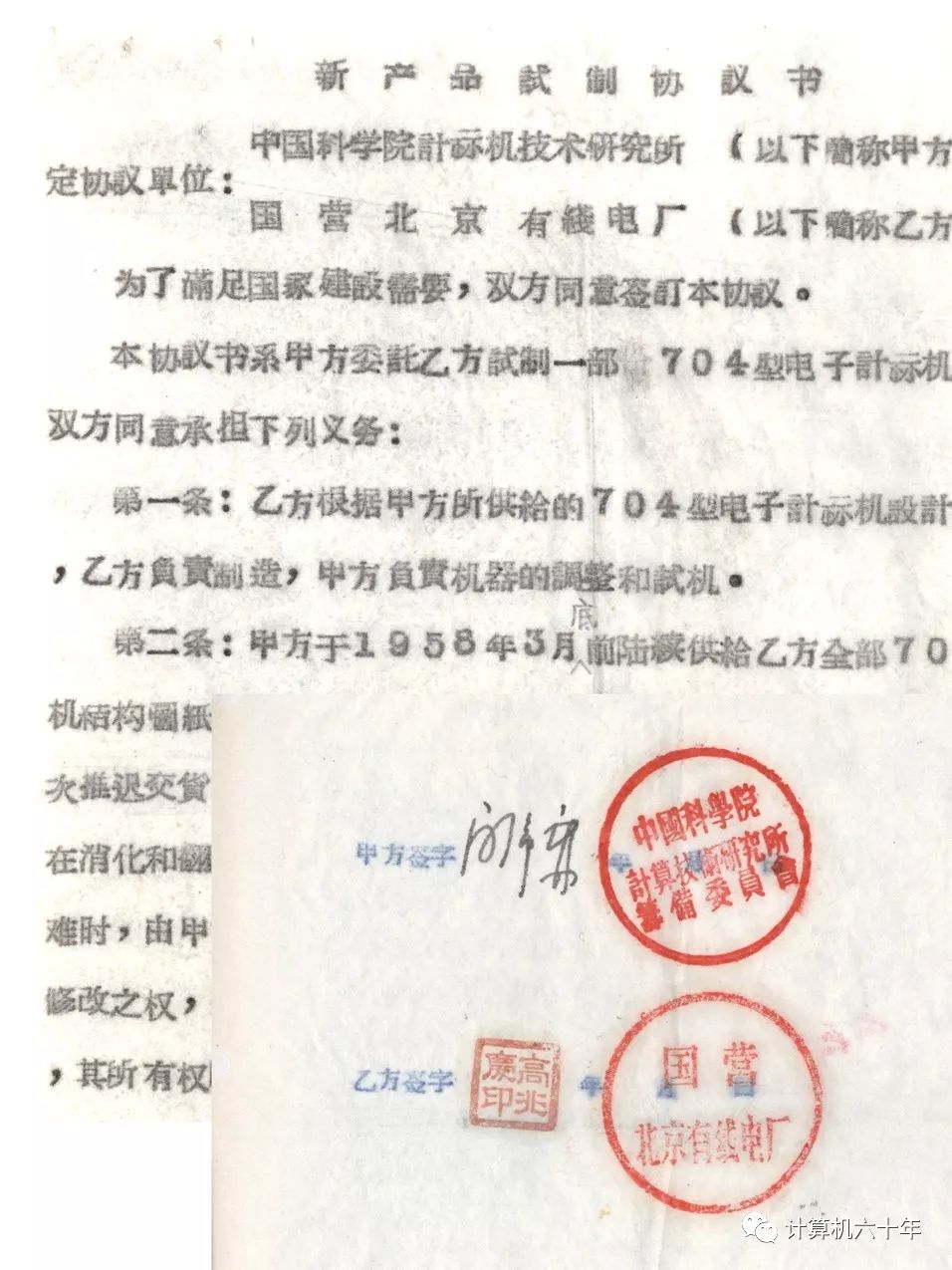

有线电厂和计算所的生产协议

1958 年2 月5 日,中科院计算所和738 厂签订了“704 型电子计算机的协议书”,机柜、插件的生产要在一年之内完成。此时,每秒运算速度一万次的IBM704 计算机正在研制中。王正副所长提出,要避免与美国的计算机混淆,遂改称为104机。协议详细规定了生产进度,如当年3 月底提供图纸,一季度备料,磁鼓、检验台、标准插座、机架各有完成时间,10 月完成装配,12 月总装基本完毕。为了适应不可预见的情况,协议规定“所发生的一切费用,均由甲方负责”。参加104 机设计、调试的还有四机部十五所、七机部706 所和总参56 所,计算所工厂参与生产组装。

1959 年9 月30 日,中科院计算所宣布104机调试完成,1962 年3 月,通过国家鉴定,工业型号定名DJS-2。

吴几康和张效祥是仿制104 机的负责人,吴几康从生产准备工作开始,一直到进入机房调试,都和大家一起“摸爬滚打”,后来调他去负责119 机,可104 机出现问题,还会过来参加讨论。工程组分为运控、内存、磁芯、外设、电源、外围设备

六个小组。

研制计算机,不只是在实验室和车间,许多疑难的答案是大家在走路、吃饭、睡觉时想出来的。

从1957 年底开始,在104 机仿制的过程中,先后有六位苏联专家到中科院计算所参与工作。他们是谢尔巴柯夫(电源和前期准备)、维宗(磁芯和磁芯存储器)、斯梅格列夫斯基(计算方法和程序设计)、巴甫里柯夫(外围设备)、米里尼柯夫(运算控制器)和费道洛夫(外存储器,工作时间3个月)。苏联专家带来了图纸资料、关键元器件、化工材料和磁芯板,解决了磁心制造及磁心存储器调整,运算控制调整,外部设备的研究及调整,以及机器总调等重要关键问题。他们一边传授经验,一边培养人才,担任俄语技术翻译的有于桂芝、张伟、耿立大等。

1958 年10 月19 日, 吴几康( 右)

和张效祥(左)陪同参与指导104计算机的苏联专家米里尼柯夫游览颐和园。

张效祥去苏联实习并任队长,1958 年7月回国时,专家米里尼柯夫已在北京指导。在调机时,张效祥提出“脉冲标准化”,把脉冲波形和幅度控制在一个标准范围内,此举极为有效,机器运行稳定,整机联调也很顺利。

清华大学计7 班的毕业生王梦阳参加了104 机的研制。他说,吴几康领导运控组(老二组)时,组内还有吴忠明、周锡令、陈绍诚、董占球、竺乃刚、黄汛、李春华、吕志文等。

1957 年初,还在西苑大旅社那边,运控组细分为几个小组,开始了运控插件线路的实验和定型工作,每个小组分到一定种类的插件,完成实验后要向全体人员报告,大家共同讨论、分析、质疑。负责实验者要是不能给出令人满意的结果,就要根据讨论意见重新实验,再次报告、讨论分析和质疑,直到通过。这种讨论每周都要进行一两次,“人人平等”,长者、智者可以分析讲解,刚刚毕业参加工作的大学生,也可质疑或提出论点,学术空气相当活跃。

吴几康充分运用了国外学到的生产经验,许多测试难题迎刃而解。他委派熟悉生产的霍翼民带领李春华、王梦阳、齐祥元到738 厂车间对运控部分插件做技术监测,每天把加工好的插件运回计算所进行电气性能检验,不合格的再返厂整修。王梦阳在738 厂下班后,用过晚餐,然后背着装好插件的口袋,从将台路坐401 路汽车到东直门,换乘7 路有轨电车到西直门外,再换乘去往颐和园的32 路汽车(今332 路),在中关村路口下车,走回计算所,天天如此跑了一个多月。

王梦阳(二排中),1988年中科院计算所三十周年纪念合影。

运控部分有11 个机架,插件都是晚上测试、检查出来的。协议规定在甲方交货,部件要送到中关村,但是工作起来就没人计较,怎么方便怎么来,这是一种真诚和责任。

为了避免高压触电,测试打印机磁头线圈的电感,规定只能单手操作,另一只手要放到衣服口袋中。工作条件差,操作步骤更要严密,不断改进工艺和规则。

1958 年9 月,机柜全部运到计算所北楼后楼一层机房安装,连通了电源。机柜“自调”开始,要保证的是各部分逻辑电路的正确性。在米里尼柯夫和吴几康、张效祥的指导下,很快就从管理和技术两方面顺利完成。

王梦阳说,104 机控制台的指令功能正确性检查程序顺利通过了。这两个年头,外部世界轰轰烈烈。他们在安静的机房里做了这样几件事:检测插件、运算控制器全部信号幅度标准化;记录每支电子管上机时间,在“寿命”到期之前及时更换,可有效减少因电子管失效造成的突然停机。依靠人工“管理”好四千多只电子管也非易事,需要认真的态度和技巧。

调试计算机普遍使用检查程序和“敲击法”消除虚焊,用木榔头轻轻敲击机柜或插件边沿,停机后让接触不良的地方暴露,补焊之后,还要反反复复敲击。专家米里尼柯夫人高马大,抡起铁棍用力击打机柜,机器各处发出震耳回响与摩擦声音,技术人员心惊肉跳。这样的大冲击,直接伤害一些部件,更为严重的是,此后电子管大批烧毁、爆裂,停机不断。

104 机使用的国产五极管6ж4、6п9 与苏联产品的结构不同,第二栅极是水平放置的。在电子管发热时,水平栅极的热塌陷会引发短路让电子管自毁。遭遇强烈震动时,工作中的电子管栅极塌陷和短路更为严重。张效祥决定更改104 机的结构,让电子管栅极工作位置改为垂直状态,栅极直立减少相互触碰,全部更换被敲击过的电子管,防止电子管损坏引起停机。

博主收藏的各种电子管

自调结束,联调接连进行,相互干扰是最难解决的问题,故障现象千变万化,寻找不出故障点,令人一筹莫展。运控和磁芯存储器联试时,40 位数出现随机差错,不是电路逻辑错误,也不是虚焊存在。米里尼柯夫也束手无策。吴几康提出在运控和存储器的入口,分别增加一路“门电路”。干扰虽然消除了,隐患依然存在。利用晚上休息时间,小组人员反复测试。发现两个机柜电缆的屏蔽外层没有相连,脉冲传输时相互干扰。而苏联原装计算机的传输电缆是一整根。他们赶紧将40 根电缆屏蔽层的两端相连接地,彻底解决了传输干扰问题。许多简单的问题,发现过程却很不简单。王梦阳和同伴们就这个故障的解决写出了论文,交给张效祥和吴几康,得到肯定和赞扬。

(2)生产、组装和器材外购

1

957 年10 月任公越受命筹备电子管数字计算机的生产,试制苏联的定型产品БЭСМ -Ⅱ(快速电子计算机2 型),按照十局“新产品试制条例”规定为“试制”,定名为104 计算机。当年属大型计算机,结构复杂,设备生产的工作量很大,技术困难很多,备料采购就是很不容易完成的一项工作。

工厂里流传的顺口溜说:

磁芯电源外购件,模具厂房技术员;

车铣刨钻示波器,磁头磁鼓没过关。

1959 年,738 厂任公越介绍104 计

算机性能。

738 厂承担了机柜、焊线和插件组装、外部设备机械加工。除去电动发电机、电子管、晶体管、灯座、光敏半导体、高频电缆(1KM)、部分电容和磁芯,均由工厂准备。张效祥估算加工、调试工作量为7万个工时,苏联生产标准化水平较高,同型计算机只用到4四万工时。

这年六月,在苏联学习的张效祥看到他们的第一台БЭСМ-Ⅱ样机正在安装机架、焊接传输电缆,中国人的生产进度只比老大哥晚半年。

生产任务是紧急下达的,738 厂没有多余的厂房给计算机生产,高兆庆就从已经满满当当的交换机生产线挤地方。没有配备机床,没有高频脉冲示波器,连直流稳压电源都十分缺少,技术人员也缺少,只能边试制边改善生产环境。

1959 年11 月,738 厂计算机厂房全面峻工,是工厂基建人员自己设计的,车间方方正正规规矩矩,60 年后的今天还坚实地耸立在厂区。

这是1958年,3 月“社会主义生产大跃进”开始了,具体要求是:工业总产值的增速由10%要提高到33%,但是到了基层企业,电话交换机的生产量就要求“翻番”。压力之下,738 厂生产线的工时和人力都无法再满足104 计算机的需要。104 机要生产40多块机柜底板和1000多个插件,要冲压和浇铸,首当其冲的是工具车间、冲压车间和电镀车间。机柜焊线和部分机加工安排在食堂改建的22 号车间进行,其他工艺就要争分夺秒想办法安排了。比如,任公越他们利用冲压车间工人吃饭的时间试模,自己操作百吨冲床冲压零件。

104 机的研制者(缺周金昌)

左起

(任公越提供)。

前排:

丁悦庸(内存组,曾赴苏联实习БЭСМ-Ⅱ机)、张树梧(内存组组长)、王方定(第一任外存组组长)、蔡惠兰(磁芯组负责人)、王芙英(运控组);

后排:

董俊清(电源组组长)、任公越(104 机主持设计师)、何锡荣(运控组组长)、郑一亨(内存组、留苏学生)、刘俊鑫(第二任外存组组长)

任公越和调度员李树明、何锡荣,上海交大毕业的杨有新,用手推车把插件框架和模具送到相邻的北京邮电器材厂冲压。正值夏季,阳光直晒,挥汗如雨。早期电路上的门电路和整形器输出都要使用脉冲变压器,第一台104 机的脉冲变压器用的是从苏联进口的坡莫合金,要涂上绝缘层,避免涡流损失。第二台实现国产化,采用铁淦氧磁芯绕制,遇到了脉冲前沿上升缓慢问题。徐裕清反复做了数十次实验才做到前沿陡峭,消除了脉冲后部的反冲振荡,然后再简化工艺、降低成本。

1958 年10 月,104 机的部件陆陆续续,零敲碎打地从酒仙桥运往中科院计算所测试,738 厂和研究所并没有一个正式的产品交接仪式。

104 机使用的大批元件几乎涉及整个产业领域。早年各地建立了不少电子元件厂,有阻容、插接、电声、石英晶体、控制元件、陶瓷、磁性等七大类,街道和集体小厂,质量参差不齐,外购电子器件投入了大量人力物力。一部分元件是由计算所直接进口的外购件,苏联的金属壳电子管、二极管、电阻、电容、电机等等,甚至导线、电缆都进口了一批,图纸上的名称还是俄文。磁带一度用上了西德的产品,但货源很快就中断。从第二台104 机开始,使用国产外购件替代进口。李奎骏负责外购件,开列出来的外购件清单有五大类72种。他随供销科到处奔走采购,然

后配合技术监督科测试。当时,电子类物资极度匮乏,采购员大清早就要等候在生产厂家的门口。经过多个厂家配合,几种专用电机、发电机组、高频电缆、特种漆包线等外购件为计算机改变了工艺参数,可以直接用于104 机生产。

718 厂试制的几种电阻

任公越回忆,718 厂试制的金属膜电阻阻值不稳定,精度达不到104 机触发器的需要。他们采取的是电阻加10 倍功率老化,老化前后阻值变化不超过2%的才能使用。由于单个电阻的阻值变化达不到所要求的正负5%之内,用两个电阻串联替代,以图“个性”相抵。计算机的生产在哲学、数学和力学诸多“学科”的博弈中前进。

女工们一个一个地码电阻,分拣,测量,包装,用电桥测定阻值不难,难的是要全神贯注,一周、一月、一季也不许出现一个差错。这个岗位劳动强度虽然不重,也没有多少技术,但身体固定不动只有手在飞舞,一刻不停地重复,时间长了会让人坐立不安,总想离开坐凳活动一下,晚上躺下才会感到浑身肌肉酸疼。

董俊清是104 电源组组长,负责电源设备的设计图纸拟审、生产技术处理、机房电源供电、发电机组、蓄电池、稳压设备的调试和维护。

刘俊鑫是外存储器组组长,负责外存储器生产、调试,还有七八种外部设备的机械结构设计、加工、检测及调试。

104 机的磁鼓要在铝柱面喷涂磁胶,磁粉按苏联配方多次实验才成功。铝柱要露天存放,叫做自然时效,迎候风吹雨打、烈日炙烤几个月,经过精车、研磨,喷涂数十次磁胶后再次研磨。铝柱不能有气孔,磁头与鼓面的几丝距离,要经动平衡、静平衡检查和纠正,质量在于装备、手感和责任心。

工业生产过程是很难描述的一件事,当事人、亲历者都不大愿意讲述经过,习惯于只讲开头的困难,万事开头难,接着一转就到了结尾,顺利完成任务。

738 厂三科人员在奋战计算机中结成了深厚的友谊,每年聚会依旧还是大队人马。图为2004 年4 月23 日他们在紫竹院公园聚会。左起:孙强南、任公越、高兆庆、闫天民(任公越提供)

(3)研发磁芯存储器

磁芯存储器的装配、调试和磁芯的生产、测试是电子计算机组装中最耗费工时的一项重大任务。1950 年,因为王安的发明,磁芯存储器投入使用。1953 年,美国麻省理工学院在他们研制的“旋风”计算机中改用了电流重合法磁芯存储器,容量为2048 字,字长17 位。

存储

器的

磁芯

像是排列整齐的士兵,随着数据的变化,挥舞着磁力线,一起翻转,让计算机具有强大的存储能力;又好似大型团体操,每个磁芯就是一个运动员手持的翻板,跟随脉冲号令节拍,浪涌起伏,瞬间描绘出各不相同的图案。千万颗磁芯的集合,让计算机有了活力,有了生命,有了价值。

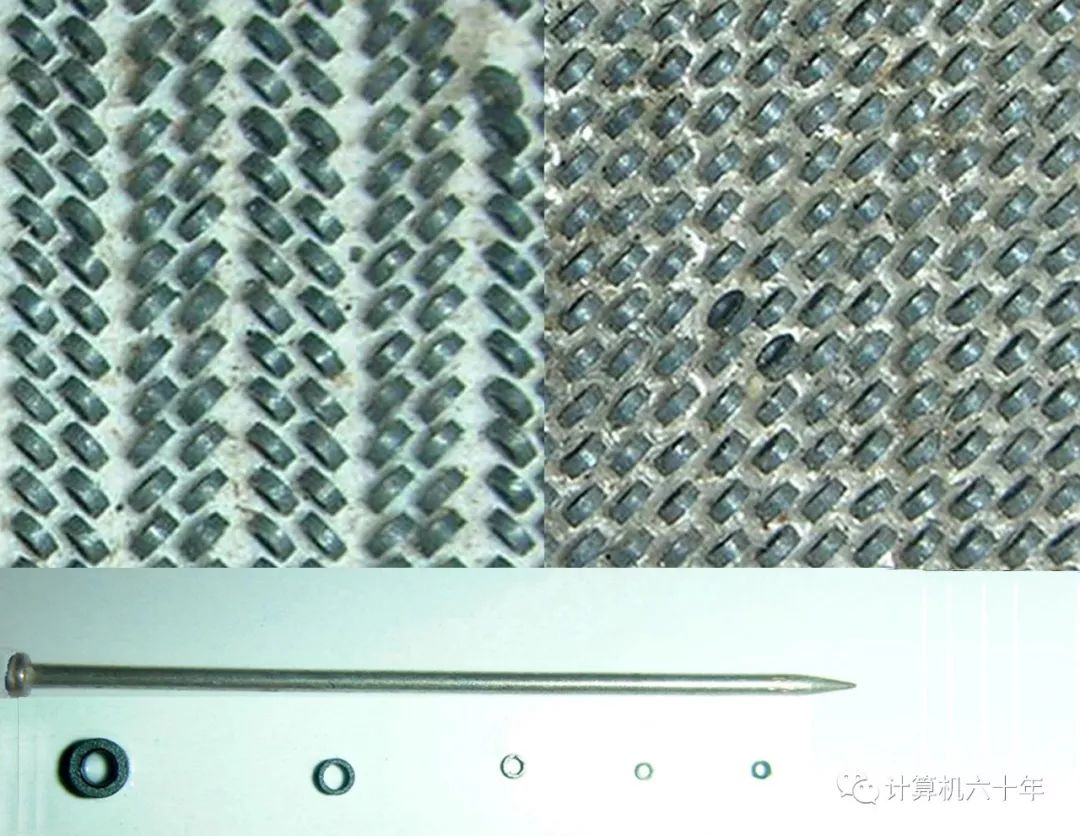

磁芯存储器的原理好似团体操的运动员手持的翻板或花束,磁芯的二个磁场极性就代表了二进制的二个状态。

不同大小的磁芯和大头针对比,用漆包线穿磁芯很艰难。

磁芯存储器是一个重要的产品,738 厂的工人要到中关村去测试,磁芯筛选在计算所104 室的磁芯组进行,把测试笔插入内径1.4 毫米的磁芯孔中,一个一个地观看示波器曲线。104 机需要17 万个磁芯,要测试500 万个才能挑出足够的合格产品。只有坐得住的人,才有这种始终不渝的耐心。

范新弼说,104 机的内存用磁芯、外存用磁鼓,关键是能否把几十万颗微小磁芯组成的磁芯体和精密的磁鼓做出来,筹备工作比整机启动还提前了半年(这件事甘鸿先生有详细记述,随后再说)。

计算所与二机部十局协商,请该部十一所的傅柏生、张熙两位专家每周来所工作两天,协助试验记忆磁芯,待试制成功后,由他们带回安排生产。傅柏生原在铁道科学研究院工作,试制过锰锌、镍锌软磁材料和钡系列硬磁材料,也曾试验过具有矩形磁滞回线的磁性材料,1956 年调十一所。

1958 年1 月15 日,两位专家第一次来到计算所,开始工作。范新弼说:“实验室的一切记录,都对傅先生,张先生开放”。

1958 年“五一节”试制出第一批可以使用的磁芯,花费了15个月的时间。1959 年4 月,中科院计算所研制成功电流重合法磁芯存储器,容量为1024 字,存取周期为32 微秒,代替103机的磁鼓后,计算速度提高了60 倍。第一台104 电子管计算机,使用字选法磁芯存储器,容量4096 字,字长48 位。

1985年6月计算机学会成立,(左起)张梓昌、范新弼、莫根生。

九十年代,范新弼(中)。

范新弼领导磁芯存储器小组担负重任,稳扎稳打,黄玉珩、郑筠反复进行磁芯测试实验,明确磁芯参数,保证按期按质完成全机所需磁芯板。骨干人员有甘鸿、伍福宁、王振山、徐正春等,存储小组在磁芯技术上处于领先地位。

计算所的范新弼、黄玉珩、郑筠和738 厂夏纫秋负责指导挑选磁芯、磁芯板测试与筛选,范新弼从中关村到酒仙桥往返无数次,一个来回就是一整天。技术员张树梧负责内存组磁芯存储器图纸设计、生产技术处理和内存储器调试。张树梧和夏纫秋两人把关测试,磁芯组的卢安娜、田淑琴、张凤琴等都是十七八岁,女工们为磁芯穿板、修理,想出很多方法和技巧,还做了穿线工具,在她们的手中,磁芯存储器不光是产品,也是精雕细刻的工艺品。

磁芯供货比率是30 选1, 合格率很低,苏联产品也好,718厂试制的也好, 都是如此。1955 年从上海交通大学电信系毕业的冯怀涵负责磁芯烧制工艺和配方的改进实验,他记录的烧制工艺批号,不下三四十种。将合格磁芯穿制成磁芯板,是非常精细的工作。104机使用字选法,每块磁芯板上的所有磁芯沿XY 方向分别穿过导线,读出线、禁止线要穿过这个平面上的上千个磁芯。“网格”中的磁芯如有损坏,返工同样费时,更要有耐心。

738 厂自制磁芯自动测试仪、半自动磁芯穿板机,保证了元件和存储器的一致性,变手工劳动为自动操作。要是人工挑选,几十万颗磁芯让工人们头昏眼花,根本不能按时完成。

当年,全国使用磁芯的计算机超过2000 台,完成的磁芯板数以万计,参加过磁芯存储器生产的人员不下千人,中关村还有生产磁芯板的街道工厂。今天的酒仙桥、中关村,在送小孙子上学的老奶奶中,在医院享受医保刷卡交费的老大妈中,说不定就有当年为计算机穿过磁芯板的女工。

(4)外部设备配套

104机是早期的计算机,数字存储设备十分简陋,外部设备更显得十分重要。外设属于精密机械,磁鼓、磁带机、磁盘和高速宽行打印机都要使用微型轴承、微电机,西方对苏联、中国严密封锁多年,中国人只得自力更生,而处于开创位置的104机工程组和几乎整个738厂和相关高校、企业都要为此付出努力。

七三八厂的车间

柳浦生全家

工程组的柳浦生回忆说,外部设备的控制电路及与机械设备的机电、磁电、光电转换电路工作量都很大,机械组的孙仲谦、张品贤、顾尔旺与我们有很多协作,参加工作的还有陈长令、冯恭祜等人。

104 机的磁鼓要在铝柱面喷涂磁胶,磁粉按苏联配方多次实验才成功。铝柱要露天存放,叫做自然时效,迎候风吹雨打、烈日炙烤几个月,经过精车、研磨,喷涂数十次磁胶后再次研磨。铝柱不能有气孔,磁头与鼓面的几丝距离,要经动平衡、静平衡检查和纠正,质量在于装备、手感和责任心。

天津大学部分教师参与了104 计算机研制,完成“浮动磁鼓”课题,设计思想新颖,1966 年曾在全国仪器仪表展览会新技术馆展出。

104 机磁鼓的磁层不合格,国产磁胶及喷涂工艺都没过关,苏联专家巴甫里柯夫带来磁胶并具体指导喷涂,解决了这个难题。另一个问题是磁头的安装调试,为保证磁层不被划伤又能有最好的读写效果,要求磁头与磁层间保持0.03 毫米的间隙。安装磁头时都是战战兢兢极为小心,尽管如此还是划伤了几条磁道,幸亏设计了备份磁道,没有造成影响。

杨□□、任翔负责机加工,赵义生负责磁胶制作,王方定负责磁鼓测试、探索磁胶配方和工艺。杨□□、许奎元、王方定攻克了每字15 位、每秒打印15 行的快速打印机。

董俊清是104 电源组组长,负责电源设备的设计图纸拟审、生产技术处理、机房电源供电、发电机组、蓄电池、稳压设备的调试和维护。刘俊鑫是外存储器组组长,负责外存储器生产、调试,还有七八种外部设备的机械结构设计、加工、检测及调试。上边列举的是人们所能够回忆起来的局部,实际上几乎每个部件的生产和组装都要经过试验,看看有没有问题,能不能适用?

在调试接近完成时,706 所购买了738 厂生产的第二台104机。为该机的接收、安装、调试,柳浦生调任这台机器的工程组组长,离开了计算所。

1959 年4 月19 日,104 机计算了第一个题目——东北地下水道设计表。4 月30 日清晨,104 机循序渐进地调通逻辑,成功试算“五一节天气预报”。24 小时的预报,就有200 万次计算,要是人工需用180 个工作日,104 机只要15 分钟,那可是开天辟地的成绩啊!

一个熟练的计算员,每天至多能做一千多次算术运算,104计算机每秒平均可做一万次运算。它的计算力相当于一万到五万个计算人员的队伍。它的准确度可以达到百万分之一、千万分之一,还可以根据需要再提高。

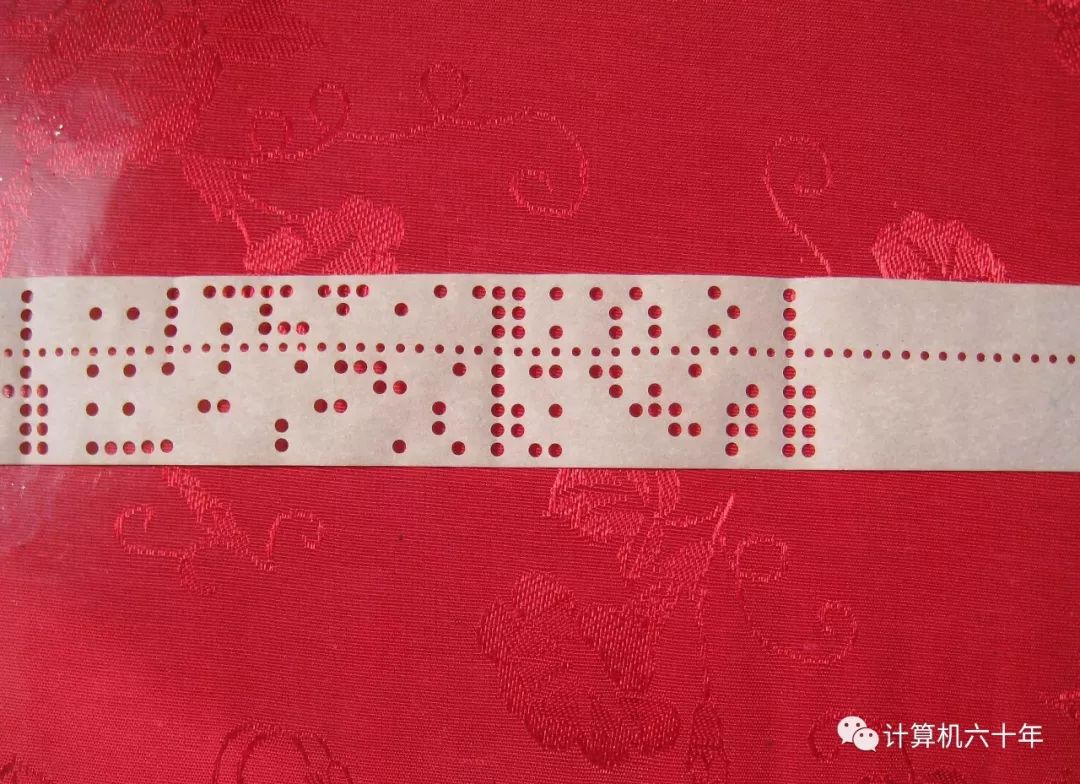

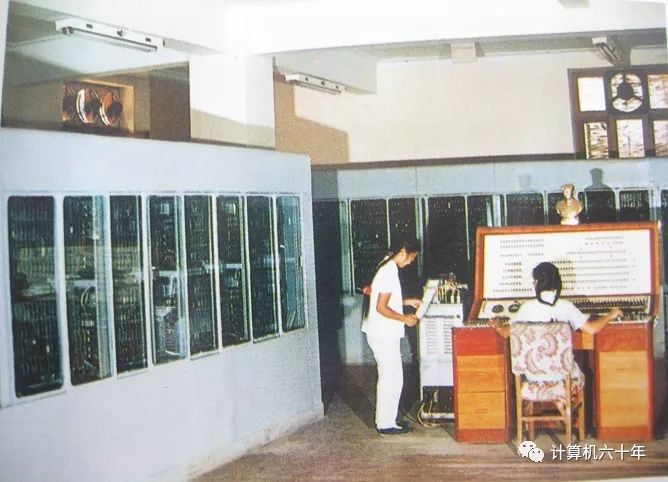

1959 年9 月12 日新华社播发了一张记者李基禄拍摄的彩色照片:我国第一台大型快速通用数字电子计算机,在苏联帮助下,由中科院计算技术研究所和一机部及其他有关部门合作试制成功。这是科学机关献给国庆十周年的礼品之一。9 月15 日,《人民日报》报道这台电子计算机的文章说,经过一系列的运算,最后从一架高速自动打字机打出计算结果来,每秒钟能打出15 行字,每行12 个字,它打在纸上的不再是小孔而是数目字和符号。

10 月1 日,中科院计算所的游行队伍,举鲜花、擎彩旗,簇拥着电子计算机的模型和标语通过天安门,电影《新闻简报》摄入了这个场面。国家领导人肯定看到了中科院的计算机模型,苏联赫鲁晓夫、越南胡志明、朝鲜金日成等贵宾都在天安门城楼上,各国大使和来访的外国代表团站满了观礼台,全世界都知道中国从此有了电子计算机。计算所接待了许多外宾参观访问,日本媒体就对104 机做了详细报道。

104机模型参加了1959年国庆天安门游行

郭沫若先生为104机题字

《电子计算机动态》10 月15 日在第10 期上介绍了104 计算机,封面字体破例套红,还放上了计算机的照片,这是首次介绍中国人自己的“动态”。

机器在机房中安装好和运行了,维护工作还只是刚刚开始,计算人员又花费了半年时间才算熟悉了103 机、104 机这两台计算机。

中科院计算所104 机的“机长”王梦阳在这台机器上工作多年,他说:“一开始将穿孔纸带输入计算机时,几乎没有一次能够一举成功,总要中途停止重新来过,细心修剪纸带。”每当有“两弹一星”的题目来计算时,阎沛霖所长就要到机房检查,要求必须保证用机,有时用户单位连续工作两天不下机,机房人员都要坚守,心情很紧张,也很自豪。这台计算机是国家的宝贝,机房门口有专人守卫,使用者都要申请批准。

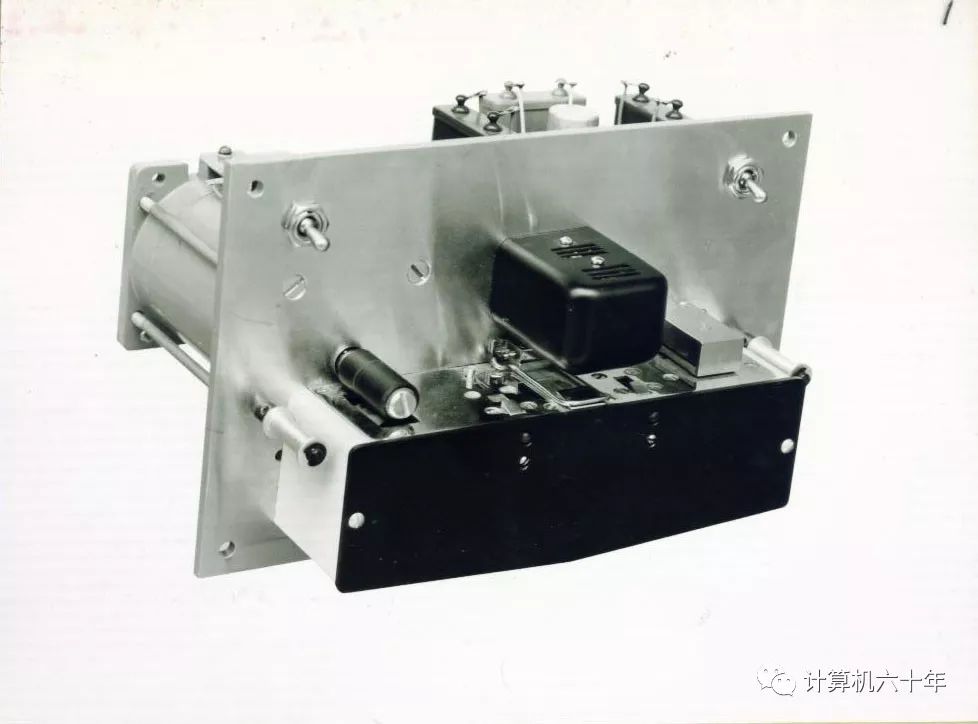

光电输入机和穿孔纸带

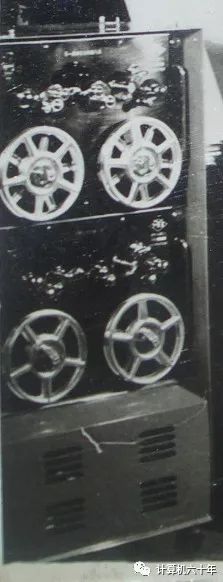

计算机外部设备之磁带机

( 5)计算数学和机房

104 机的连续稳定运行时间,开始只有2 小时,后来做到24—48 小时,每月提交计算使用的稳定运行时间上级要求达到80% 以上。一个月31 天,744 小时,要提供给九室使用650—700小时,维修、保养只剩两天,在20 世纪50 年代,87%—94% 的使用率,已经达到了相当高的水准。苏联人的БЭCM 机,1954年的有效运算时间是70%。电子管计算机早成历史,而提供运行机时的记录,仍使王梦阳骄傲。

湖南镇大头坝、新安江大坝的应力计算,都是典型的数学问题,他们为常微分方程、代数联立方程、求积分等编制了标准程序。长江大桥工程局的两组48 个未知数的方程,用了几个小时准备,启用现成程序上机计算,从接受任务到完成只花了十几个小时,能够查到运算工作记录的还有军委测绘总局大地测量及五个大型水坝应力计算等。数学组的青年们面对石油高压容器温度分布问题,在几个偏微分方程边值、初值问题的数值解法中,也取得创造性的研究成果。

1965 年刘坤臣、何新贵、张绮霞、曹维潞编制了《104 电子计算机标准程序汇编》。此后,历代国产计算机(119 机、109 机、111 机、013 机)都配置了算法程序集。

104机在738厂形成了生产能力,一个专门的生产班子承担了这项工作。

我国电子管计算机的诞生是“十二年科学规划”和“四项紧急措施”的重大成果。是国家的意志、西方的知识、苏联的技术和新兴的中国电子工业相结合的产物。《中国计算机工业概览》对电子管计算机生产的评价是:成功地掌握了基本知识与生产技术,实现了研究所和生产厂家的合作,培育了年轻的技术队伍。

我国第一台大型快速通用数字电子计算机104机,在苏联帮助下,由中国科学院计算技术研究所和第一机械工业部及其他有关部门合作试制成功,这是科学机关作为献给国庆十周年的礼品之一。图为计算所工作人员在操作的情形,左一人正在取出计算结果。新华社记者李基禄摄(

1959

年

9

月

12

日)

莫根生、张效祥、慈云桂、王湘浩、阎沛霖(左起),1985年6月1日。

张效祥在104 机工作总结中,对计算机应用提出了精辟的见解,指出这是要迫切予以解决的问题。104机的运算速度“极高”,一般程序只要几分钟,甚至几秒钟即算完,而编制程序却要费相当时间,要使机器发挥作用,首先需要各方提出计算任务和培养具有研究计算方法及熟练编制程序能力的大量数学工作者。苏联有30 台以上这种规格的计算机,每台配备了60 位数学工作者。

他说,数学与工程技术不同,一台计算机制造成功,除部分人员继续维护外,大部分人员去做新机器,数学家则要按机器配备,将与机器“共生存”,而机器的寿命又很长。每台计算机的诞生都对数学干部的补充提出了新的要求。今后,我们有了计算机,就为数学人员培训工作提供了初步条件。

1959 年至1965 年底,计算所完成计算题目1200 余个,1965年末全所1411 人,专家和工人一起,平均每人将近完成一个题目。中国人的智慧从此崭露头角,工程设计从此掀开了新篇章,种种传说在外更加神神秘秘,这台计算机使用了七八年,在文革中淘汰拆毁。

当时计算机的使用是粥少僧多,各单位争先恐后地采取上机。负责研究热核材料燃烧的科学家于敏,每周就只分配到十多个小时,要弄清核物理的数学规律谈何容易,他们全组持续四年,深思熟虑,重点计算,对每个结果都进行了由表及里理论研究与分析,奠定了后来到上海华东计算所的J—501机上突破氢弹理论必不可少的基础。

在档案中还可以看到,1960 年1 月3 日,节后上班伊始,五院二分院出示公函,表示每周四小时“不敷需要”,虽然每次计算只运行几分钟,但为了选定计算量较少的方法和达到系统允许的误差,需要做许多计算工作,希望阎沛霖所长批准机时加倍。

做出这一台大型计算机是很不容易的,开创了中国的计算机工业。

张效祥认为:“完成104 机研制任务,缘自两股力量,中科院等科研设计单位是一股力量,738 等工厂是另一股力量,科研生产的紧密配合,加上苏联专家的帮助,使104机从生产调试到试用,顺利地取得了成功。我们不只是要造一台计算机,而是要在中国建立自己的计算机基础力量。”

他还说:“参与104机生产的有10 多个单位250 多人,记得在738 厂接触最多的是当时该厂总工程师曹启璋、顾存俊,还有一批参与器材供应、技术协作、技术管理、行政管理的同志,为104 机的完成创造了保证条件。”

三十年之后,张效祥对当时计算所阎沛霖所长和王正副所长给予的关怀和指导仍念念不忘,他们为试制创造了一切条件,设计工艺,测试和改装,重新加工零件,每个部门都会参与其中,画图、用车、供电、吃饭,甚至加班、睡觉都依照工程需要得到保障。

706所首任所长张梓昌(左)、陈方桢。

706所二任所长周在钧伉俪

1960 年,第二台104 机由航天706 所自行调试成功,为东风导弹、红旗导弹、长征导弹、东方红1 号卫星等轨道计算、系统设计,完成1076 项计算任务,使用机时三万余小时。以后生产104 机,调试时间从一年左右缩短到一两个月,能够顺利通过48小时的稳定性考验。

七三八厂马心明代表三科二室,在全国计算机交流会上介绍了调试第三台104 机时所做的电路逻辑改进和成功经验。田云说:“生产第三台104 机,除了706 所的原班人员外,还有一批留苏归来的留学生和1961、1962 两年新来的大学生。这是生力军,仅运控部分就提出并实施了二十多项逻辑改进。”

1963 年之后,除去706所的第二台,738 厂独立调试出五台104 机。

104计算机的7家使用单位是:

中科院计算所;

航天706研究所;

国家气象局;

核工业部九院;

兰州某部队;

三机部六院;

鞍钢。

核工业部九院的104 机完成了核武器“596 项目”的重要课题计算,其它单位使用效果甚佳。

1964 年,第八台104 机生产半途停产,晶体管计算机时代开始。

七三八厂的计算机生产文件

我们在计算机大道上迈出了第一步,引起了从国家领导到国防、科教、工业部门的重视,但是我们从设计思想到工艺条件和美国、苏联有较大的差距,对计算机系统的复杂性认识不足。仅以理论上的每秒计算次数和某些指标与国外相比,实际上产品质量、生产方式、稳定性、成本等都远不如国外,从严格的工业规范出发,103 机和104 机都不是正式的工业产品。

中科院计算所第一台104 计算机工程组的调试人员:

运控:陈方桢、金怡濂、蔡永昭、任公越、王梦阳、齐祥元、安建勋、叶庆丰、倪迦永、霍翼民、苏东庄等;

内存:范新弼、黄玉珩、郑筠、曹酉申、王振玉、冼福龄、吕志文、朱锡纯、顾德敬、董占球、王明俊、宋德玉、邢月敏、张务健等;

磁芯记忆元件及存储器:范新弼、冼福龄、王振玉、傅柏生、张杰、甘鸿等。外设:刘锡刚、叶公荫、江雅珍、柳浦生、杨天行、曾茂朝、陈长令等;

电源:李道恺、朱光

燊

、赵仁昌、张汝海、游延丰、蒋精文、王吉、尤大泓、张侠华、戴勤、唐玛丽、王洪德、王乃泉、张伯庆等;

外围设备及机械结构设计:姚锡珊、徐厥中、白经天、李玉岭、孙仲谦、张品贤、顾尔旺、张洪顺等。(张效祥先生提供)

张效祥先生(左一)参加清华大学计算机系50周年纪念活动,2008-10-18

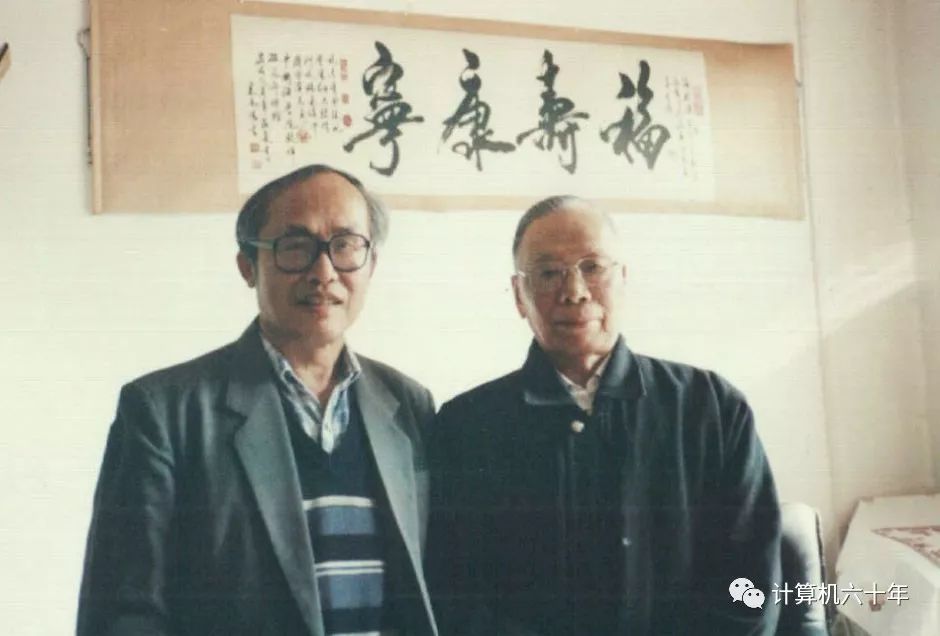

笔者访问张效祥先生(2003年)

张效祥

, 中科院院士,1918 年6 月26日生于浙江省海盐县狮岭乡( 现属海宁市),1931 年入海盐县中心小学,1936—1938 年就读于杭州高中,后入武汉大学学习,1943 年毕业于武汉大学电机系,历任解放军所属研究所工程师、副所长、所长,主持104 电子管计算机研制,是多种大型计算机自主研制

的组织者和直接参与者,曾任中国计算机学会理事长,2015年10月22日去世。

柳浦生

,

1930

年

4

月

7

日出生,山东福山

人。

1952

年毕业于清

华大学电机系,任通信兵部电子技术研究所助理研究员,

1956

年任国防部五院工程组长,参与模拟计算机研究室筹建,后在桂林无线电二厂、桂林无线电专用设备厂、桂林电子技术研究所工作,

1984

年

7

月任广西科学院院

长、研究员,

2010

年

2

月

6

日逝世。

范新弼

,1921 年10 月6 日出生,湖南长沙人。1944 年毕业于重庆中央大学,1951 年获美国斯坦福大学博士。从1952 年开始在美国宝来(Burroughs)

公司从事微波电子器件的研究工作,诸如磁旋管、磁控管、离子计数器,以及静电印制中的电离子技术等,

他研制的微波电子管——浮漂移程速调管在美国生产,他发明的两种磁控旋闸管(范式专利管)在美国等地广泛应用,共获美国八个专利,论文在1955 年英国无线电工程师学会会刊上被评为最优论文,获马可尼奖

,回国后,曾任中科院计算所室主任,2010 年10 月10日逝世。

张熙

,1931 年7 月1日生于北京,1952 年北京大学化学工程系毕业,1955 年至1956年被派东德海鲁姆斯陶瓷厂实习铁氧体材料制造技术,1957 年任718 总厂设计科技术员,参与永磁铁氧体研制并投产,获北京市劳动模范称号,1958 年到十一所工作任磁性材料及器件专家,在研究所、电子部元器件管理局和发展研究中心先后任室副主任、副所长、副主任、副总工程师、总工程师等职,1996年7 月退休。

任公越

,

1934 年3 月12 日出生, 河北束鹿河庄村人,1948 年在河北省立北京中学(北京东城)初中就读,天津法汉中学高中学习半年,1952年以同等学历考入天津大学电信工程系,1954 年提前毕业到738 厂工作,1957 年10 月调总设计科第二设计室,曾任第三技术

科二室主任工程师,104 计算机主持设计师,1973 年,参加四机部200 系列计算机联合设计,任总体组副组长、可靠性组组长,曾在国家计算机总局工作,任中国计算机技术服务公司副总工程师,1994年退休。

2008年,笔者在718厂的包豪斯车间里感受当年的气氛

2008年作者访问任公越先生

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

外部设备因用户需求才有系统地位

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ