【煮麪之二】

水引——長麪片兒

如前所述,唐人李匡乂所稱“刀机既有”之後的“餺飥”或“不托”,應是刀切的麪條;至少唐人所謂“餺飥”或“不托”,除了過去所指的麪片兒之外,還應包括刀切的麪條在內。而若是談到刀切的麪條,就需要向上追溯與它關係更爲近密的一種煮麪——水引。

按照《齊民要術》的記載,“水引”是與“餺飥”非常相近的一種煮麪——同樣先以“細絹篩麪”,同樣“調肉臛汁,待冷溲之”,即同樣是一種過水麪,二者的區別,主要是“水引”的形制比“餺飥”要長出許多:

水引:挼如箸大,一尺一斷,盤中盛水浸,宜以手臨鐺上,挼令薄如韭菜,逐沸煮。

[1]

對比一下“餺飥”的“二寸一斷”,這“一尺一斷”的“水引”,當然更接近於後世的麪條。與這種延長了的麪段相適應,挼製、也就是揉搓擠壓的方式,也由壓在面盆邊兒上,改爲“鐺上”,也就是烙餅的餅鐺之上,因爲這樣依托的底面更大,能申展得開。

《齊民要術》對“水引”的做法雖然有了比較詳明的記載,但“水引”見於史籍的時間,卻至少可以上溯到東晉時期。《北堂書鈔》引“范汪《祠制》”云:

夏薦下乳餅。孟秋下雀喘餅。孟冬祭下水引。

[2]

這個范汪是東晉人,《晉書》有傳

[3]

。由此可見,在東晉時期,“水引”已經是一種通行的麪食,其產生時間,自然要比這更早。南朝劉宋末年,何戢爲司徒左長史,後來的南齊太祖蕭道成爲領軍,“與戢來往,數置歡讌。上好水引䴵,戢令婦女躬自執事以設上焉”

[4]

,即何戢令家中女眷親自下廚,爲蕭道成做水引䴵吃。須知何戢本“家業富盛,性又華侈,衣被服飾,極爲奢麗”

[5]

,明此尤能體會這種“水引䴵”在南朝飲食中所佔的地位。

關於食用“水引”時,怎樣拌食臛汁,東晉人庾闡的《惡餅賦》可以爲我們提供一點兒線索。庾闡述云:“羮杯半在,財得一咽;十杯之後,顔解體潤。”

[6]

在這裏,“財”也就是“纔”的意思。這應該是指在把杯裏的臛汁倒進半杯之後,就開始動嘴吃麵,就這樣直到吃下十杯臛汁以後,食客纔露出愜意的神色——也就是一邊吃,一邊拌,而不是一下子拌好再吃。雖然並不一定所有人都這麼個吃法,但這至少是當時的吃法之一。

【煮麪之三】特殊的水引:

劍帶——褲帶麵

解釋完“水引”這種長條的過水煮麪,還需要在這裏說明一下束皙《餅賦》提到的“劍帶”。如束皙所云,像“釰帶案盛”這樣的詞語,是因其“或名生於里巷,或法岀乎殊俗”,總之,都是一些比較特別的說法,而不是通行的類別劃分。所謂“劍帶”,顧名思義,就是形若佩劍之帶,而“水引”的形態與這樣的麪食最相符合;或者更準確地說,“劍帶”就應該是一部分做得更寬展一些的“水引”。

在現代社會裏,與這種“劍帶”形狀最爲接近的麪食,應該是陝西的褲帶麵(或稱腰帶麵)。不過“劍帶”這一名稱要比“褲帶”雅緻很多,不至於在享用美食的時候聯想到脫褲子和脫下褲子以後的那些尷尬事兒。古人佩劍,並不是把劍掛在衣帶之上,而是在衣帶之外另束一條專用的帶子,這就是“劍帶”,如《後漢書·虞延傳》記載他在建武二十年蒙光武帝劉秀“賜錢及劍帶佩刀還郡”

[7]

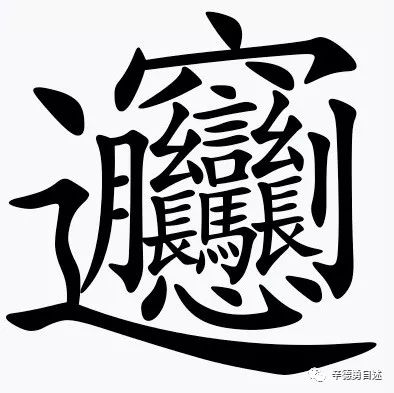

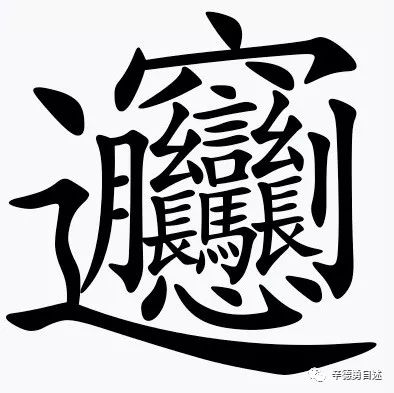

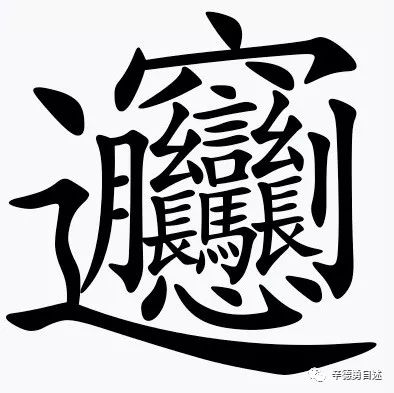

,而最直觀、最生動的古代圖形,就是秦始皇陵兵馬俑坑出土銅車馬上那個駕車御者繫在腰上的劍帶了。這樣一想,就會明白,古人吃麵,比現在還是多有幾分優雅的興致的。至於現在陝西人爲什麼又把褲帶麵稱作

麵,那是因爲“

麵,那是因爲“

”本來源自“餅”音“餅”義,這本身就體現出其古老的來源,也體現出對“劍帶”之餅的繼承關係。衹是典籍中對“劍帶”的具體製作方法並沒有記載,還有待進一步的考證。

”本來源自“餅”音“餅”義,這本身就體現出其古老的來源,也體現出對“劍帶”之餅的繼承關係。衹是典籍中對“劍帶”的具體製作方法並沒有記載,還有待進一步的考證。