作者:獵戶座零戰

图片/排版/校对:循迹小编

全文约7000字,大约需要18分钟

本文首发于循迹晓讲

未经授权 不得转载

“皇师百万征强虏,野战功城尸做山。愧我何颜见父老,凯歌今日几人还。”

——乃木希典

1904年夏天,中国东北。

上万的日本步兵忍受着夏日的炙烤,正匍匐在战壕中,他们手中紧握着西洋式的步枪,凝望着远处日后将被称为“尔灵山”的高地。

随着指挥官的命令,猬集在山脚下的日军对着山头开始了冲锋。

几乎同时,山上各式各样口径的火器对准日军人海集火。

火器的轰鸣声,人的惨叫声盖住了指挥官的发令。

▲日军准备发起进攻 图源于网络

此时的203高地可称作人体解剖的手术台——各式各样的人体四肢脏器盖住了山头,又像是张献忠的厨房——战火炙烤着死尸,散发出一股令人厌恶的肉香味.

但各路日军仍然保持着超然的自制力,没有出现溃退。每个人都咬紧牙关,振作精神,向山头进发。而俄军也是寸土不让,还以颜色。

人类有史以来最血腥的战斗便在这座华人称作“旅顺港”,外国人叫“Port Arthur”的地方打响。

203高地是人类战争史上伤亡率最高的一个阵地之一。而

这场战役也成就了乃木希典将军,在这位将军的指挥下,

日本在这场战争中取得重大胜利,也标志着黄种人在近代第一次击败了白种人。

▲203高地 图源于网络

然而,数以万计的日军士兵,包括乃木希典的两个儿子,都倒在了俄国人的枪下。

后世许多人认为称乃木希典为“军神”,乃名不副实,因为他的指挥很糟烂,都4091年了,还用人海冲阵地,

日军损失六万多人,俄军只伤亡三四万人,真是愚不可及。

那么,乃木希典是愚将还是军神?日军真的是纯粹靠意志力打败了俄国人吗?攻克203高地究竟意味着什么?日俄战争有何深远影响?

笔者就来一一解释下这些问题。

人类第一场现代战争是在何时打响的?不同的学者可能会给出不同的答案,毕竟对“现代”一词,不同史观的人有不同的理解。

笔者认为,将日俄战争说成是人类历史上第一次现代战争也没什么不妥。

对黄种人来说,日俄战争意味着学习西方的成果终于得到了检验;从世界军事史的角度来说,日俄战争是一场没有得到足够重视的战争,这场战争完全可以看作是日后第一次世界大战的一场提前彩排。

▲ 长按识别图中二维码,即可获得方生老师主讲的《一战那些事儿》音频专辑

,更多知识专辑可以微信搜索

小

程序

“循迹讲堂

”

,或者到

各大

应用

商店

搜

索

“

循迹讲堂

”

A

PP

然而,双方在这场战斗中的经验教训并没有被欧美人高度重视。

我们就来看看这场战争有哪些现代性。

从战争的性质来说,

这场战争是亚洲历史上第一次国与国之间的现代战争

。在这场战争之前,东亚国家之间打仗,支配士兵的是模糊的地域意识和“非我族类,其心必异”的种族身份认同,或是对秦制社会下皇权的恐惧。

▲浮世绘中的日俄战争

图源于网络

非但没有民族主义,也没有国家认同,至少没有西方或现代语境下的民族国家。

比如中国,“民族主义”这个概念是在甲午战争之后才引入中国,据说李鸿章当时长叹:“以北洋一隅之力,搏倭人全国之师”,西方也有评论,说李鸿章是一个人对付日本一国。

梁启超也说,“盖数千年来,

不闻有国家,但闻有朝廷

。

是故吾国民之大患,在于不知国家为何物。

”

▲中日甲午战争

图源于网络

日本是通过引进西式的教育,改造本国文字,完成了对本国人民族意识的塑造。要想教育民众什么叫“国家”,先得让他们会认字。

但象形文字在普及方面有天然的劣势。笔者曾见到一个西方研究者这样说,中世纪的欧洲,识字率要比你想象得高,在欧洲,哪怕一个市井小民连一个拉丁文单词都看不懂,只要他掌握了字母表和拼写规律,就可以生拼出自己想说的话。

这就是拼音语言的天然优势:

它反对大一统,有利于地方方言整合成新的语言体系,从而促进了民族国家的形成。

马丁·路德在宗教改革时,就倡导用本民族文字翻译《圣经》,打破了教会在文化方面的专制,有力地促进世俗政权的兴起。

▲明治时期的日本社会

图源于网络

日本为了更快地扫盲,也多次出台法律,鼓励少用汉字,多用新型文字。各界有识志士奔走呼号,邮政界制度的创始人前岛密就发表《废止汉字意见书》,福泽谕吉也发表《文字之教》一文,

主张把不常用汉字从日语中剔除掉,将汉字限制在二三千字。

在一代人的努力下,东亚人不再是目不识丁,稀里糊涂的病夫了。相比于来自于鸟不拉屎的西伯利亚的毛子,日本军队普遍识字率较高,能更好地执行上司的命令。

更重要的是,他们此刻不再是一支古代军队了,日本兵团的所有人,上到指挥官,下到炊事员,都很清楚自己在干什么。

不同于在源平合战中展现个人“弓马之道”的武士,或者在关原之战中为了丰臣或德川一家人的荣耀战斗至死的足轻,在203高地下的所有官兵都很清楚:

自己是大和族,是日本人,不是为了讨取赏赐,更不是为了混口饭吃,而是尽自己的义务,也是为了国家民族的未来。

一个共同体的概念就这样深深植入了他们的心中。

▲重机枪的发明和应用彻底改变了战争形式

图源于网络

其次,

从战争的形式来说,这场战争的武器现代化程度十分的高

。

双

方

的

单兵装备都采用的是最新式的旋转枪机后膛枪,此外,日俄战争大概是人类首次大规模使用单管机枪。

对比下四十年前的南北战争,那时的不少士兵使用的还是前膛枪,机枪也是用摇手柄击发的多管加特林机枪,而非日俄战争中使用的有扳机的、水冷或气冷式机枪。

在机枪的使用上,南北战争中,机枪主要用于防御阵地,而不是像日俄战争中作为进攻方的支援火力介入战斗。

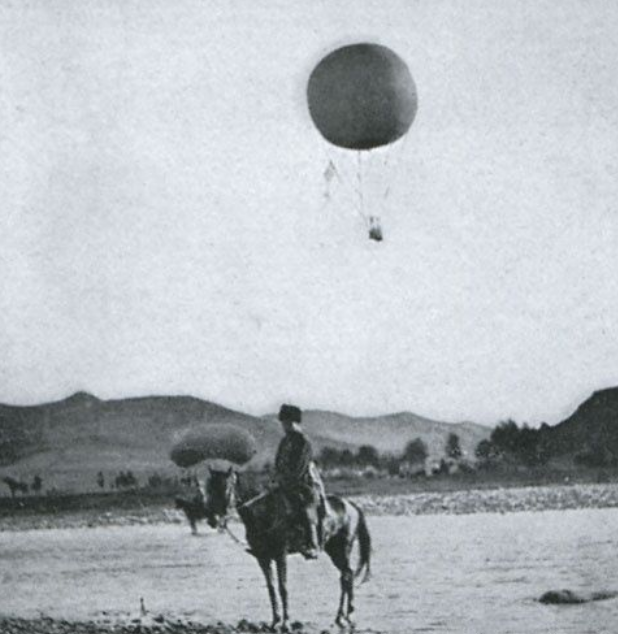

大炮、铁丝网、堑壕、有线无线电通讯、侦查气球这些形式新颖的装备也投入了战斗。

俄国人甚至采用了通电的铁丝网。

▲战争双方都用了气球进行军事侦查

图源于网络

最后,从战争的影响来说,

日俄战争对东亚格局的塑造起了举足轻重的作用

。

试想如果日本在该战中战败,东亚人的生存空间会受到怎样的挤压?

如果日本战败,那么清政府就只能与整个东三省挥泪作别。

全世界都知道的事实是,北极熊喜欢要领土,并且吃到嘴巴里的肉很少有吐出来的。

而沙俄早就对东北这块肥沃的土地虎视眈眈,在兵临城下之时,日本一脚将沙俄从远东的大门踹了出去,不管是出于称霸远东的自身利益还是出于为黄种人扬眉吐气的公义,好歹让大清保住了东三省。

▲

发生在日俄战争之前的海兰泡惨案,上图反映了

被俄军驱赶到江中的中国人

图源于网络

《全球通史》作出了总结:“这场战争是远东历史乃至世界历史上的一个重要转折点……更有意义的是,

历史上第一次有一个亚洲国家战胜了欧洲国家,而且是一个大帝国。这对整个亚洲均产生了鼓舞人心的影响……从某种意义上说,日俄战争是近代历史上的一个里程碑,是非欧洲民族充分觉醒的序幕

。”

当时的中国人对此也深有感触,比如胡适这样写道:“这一年是日俄战争的第一年。上海的报纸上每天都登着详细的战争新闻,爱看报的少年学生都感觉绝大的兴奋,

这时候中国的舆论和民众心理都表同情日本,都痛恨俄国,又都痛恨清政府的宣告中立。

”

▲ 长按识别图中二维码,即可获得方生老师主讲的《日俄战争》音频专辑

,更多知识专辑可以微信搜索

小

程序

“循迹讲堂

”

,或者到

各大

应用

商店

搜

索

“

循迹讲堂

”

A

PP

日俄战争也促进了中国民权运动的兴起,白人优越论不攻自破。让中国的知识分子看出,东亚人不是病夫,像俄国那样的专制国家,是打不赢立宪国家日本的。

综上所述,乃木希典参与的是这样一场意义深远的战争,不仅维护了日本的利益,还改变了东亚格局,震撼了世界。

从这个角度说,给他“军神”的头衔不为过。

乃木希典最大的非议,便是“轻物质重精神,不珍惜人命”。可事实真是如此吗?

笔者敢把话放在这:

日俄战争中,沙俄的物质比日本差五倍。

我们来仔细对比交战双方的装备。

首先看步枪,不少二毛子喜欢嘲笑日本三十年式步枪故障率高。要是德国人嘲笑日本人还有点底气,问题是用号称“烧火棍(garbage rod)”的莫辛纳甘1891式步枪的毛子也好意思笑别人?

▲1930后的新式莫辛甘纳步枪 图源于网络

这款步枪与同时期枪支相比,设计粗糙,枪栓拉都拉不动,有人觉得这种武器干脆配上刺刀当标枪使算了——唯一的优点就是产量大,到现在枪支市场上还有一堆这种枪以白菜价甩卖,然后当标枪扔出去,反正也不心疼。

有的国家使用它纯粹是因为找不着枪用了,沙俄士兵素质太低,配不上好枪,发根棍子让他做炮灰去也不心疼。

这可别说是老外编段子黑苏俄,日本至少战后就开始研制新款步枪,而毛子竟然好意思把自己的烧火棍出口——援朝志愿军战士还有拿旧型号莫辛纳甘的,他们给这枪取了另外一个外号“脚蹬枪”。

因为故障太多,并且不好排除,要用脚踹才能打开枪机。

再看机枪,毛子用机枪的思维还十分原始,他们经常像用炮一样,将机枪架在两轮车上,这自然成了日军狙击手和炮兵问候的绝佳靶子。

俄军的马克沁机枪使用帆布供弹带,在湿冷的环境下帆布供弹带会变形造成卡壳。而日军的Hotchkiss机枪使用硬质的金属供弹带就不会遇到这个问题。

▲Hotchkiss机枪射击画面 图源于网络

重炮方面,俄国人在203高地上布防的数量不足,说是要552门重炮,结果只准备了116门,并且这些重炮大多陈旧,质量堪忧。

▲日军工程兵铺设铁轨

图源

于

网

络

而日军第三军在乃木希典统帅下,做了大量准备,铺设铁路,运送大炮。

再谈补给方面,

毛子贪污腐败问题极其严重

。

事实上,毛子的供给就没好过,在不久后的第一次世界大战中外强中干,由于补给跟不上,导致士兵大规模溃逃。

这个毛病一直延续到二战,看过电影《兵临城下》的都知道,他们有时两个人共用一杆步枪,要是没有美军的补给,苏联几乎熬不过严冬。

沙俄时期,

“战斗民族”也是同样的鸟样:

当时来到东北后,日俄双方面临着同样的困境,一个是烈日炎炎,士兵容易中暑。

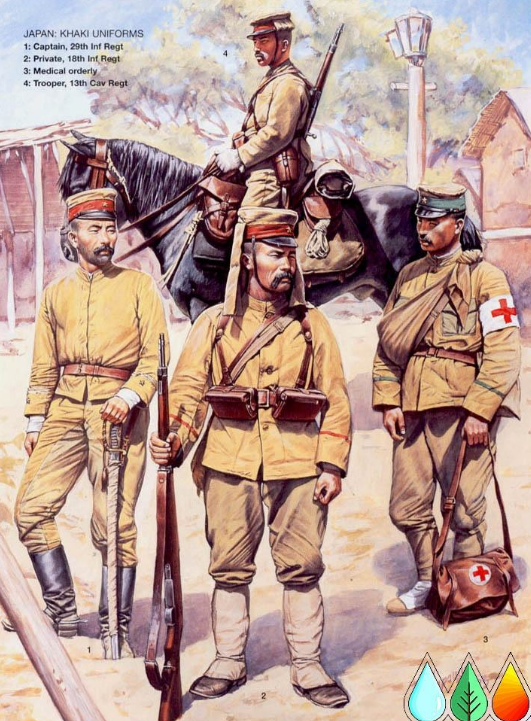

▲日俄战争中,日军单兵服饰

图源

于

网

络

日本方面很快就意识到这个问题,配发了带遮阳布的军帽,而沙俄士兵只能自制,甚至到了

1904

年的

8

月,还有很多士兵只有冬装穿,士兵们不得不用手推车来运多余的大衣和行囊,然而俄军在行军过程中,甚至出现不少士兵因为中暑而死的现象。

还有,沙俄军队行军时大部分人的靴子都不合脚,

忍受不了的士兵甚至会穿中国人的草鞋。

第二个问题是隐蔽色,

20

世纪的来复枪,较之

19

世纪的滑膛枪在射速和精度方面都有了长足的进步。

而大多数国家没有意识到这一点,因为士兵们鲜艳的制服颜色很容易成为敌人的靶子。

日本方面很快就加大卡其色军服的生产。

而

沙俄还是源源不断地将人像牲口一般运往远东战场。

老兵们碰上新人第一件事就是叫他不要戴帽子

——亮色的帽子是日本狙击手的活靶子。

▲日俄战争中,俄军士兵

图源

于

网

络

第三个问题是严冬,在冬天时日军每人会配发两张毯子,俄国人一张都拿不到。

为什么两军会有如此大的差距?

这实际上是两国制度的差别导致的,日本经过明智维新后,国力空前强盛,补给跟得上。

而沙俄已垂垂老矣,国内各种罢工、起义层出不穷,根本无力与年轻的日本较劲。

此外,沙皇不敢也不能把驻扎在欧洲的精锐部队调往远东,与日军对峙的多是亚洲部分的俄国部队,整体质量相当差,有的甚至就是民兵水平。

在饥寒交迫下,本来军纪就不好的毛子对东三省的居民犯下了累累罪行,这不是沙俄第一次在东北施暴,当然也不是最后一次。

这也就不难理解为何许多中国人会志愿替日本人做间谍袭扰俄国人。

▲中国人给日俄双方都做过探子,图为被俄军抓获的中国人

图源

于

网

络

通过上述对比,

我们可以发现日本兵团并不是纯粹靠意志打仗,而是非常注重后勤保障和武器弹药的

。相比沙皇尼古拉二世不顾国际形势,一心让舰队从欧洲出发,环地球半圈后来到远东给日本舰队练手的举动,乃木希典绝对算不上笨。

至于203高地的日军为何付出了数倍于俄军的伤亡,这样的结果其实换谁指挥也是一样。

203高地是一个重要据点,在那里,可以俯瞰整个旅顺港,攻陷203高地就等于宣告战争胜利。

俄国人也深知这一点,203高地是俄国人修筑多年的阵地,防御工事非常坚固,连炮火都难以将其摧毁。而自古以来,

进攻一方要想征服易守难攻之地必然要付出重大伤亡,不能以纯粹的伤亡比来反映将领的素质。

▲俄军防御工事

图源

于

网

络

还有就是乃木希典也不是没想其他的法子,炮攻、挖地道、夜袭……这些办法都用了,没成功能怎么办?

当时的战况尚不明朗,俄太平洋第二舰队已经起航,

如果不速战速决,一旦俄军增援赶到,战况将会急转直下,而东乡平八郎也专门写信要乃木希典动作快点。

而日军总部最开始就认为,甲午战争只花了两小时就占领了旅顺,将时间延长几十倍,一周时间绰绰有余。明治天皇还向第三军发出敕命,鼓励将士们不惜一切代价攻占旅顺。

有些主意也不是乃木出的,实际指挥的参谋长是伊地知幸介,乃木希典有时候过于迁就这个参谋长。所以,

不惜一切代价的强攻,是迫于不得已做的下下策。

▲日本士兵拿着护盾冲锋

图源

于

网

络

在强攻的过程中,日本还发明了一种类似于现代防爆盾的护盾,提高士兵的防护水平,不能说不是重视人命的一种体现。

就算是做事后诸葛,要十年后的欧洲人来指挥,照样也是伤亡惨重。

Osprey出版社出版的《The Russo-Japanese War 1904-05》一书的作者提出了这样的疑问:当时日俄战争吸引了很多西方观察者,

但为何后来的第一次世界大战中,欧洲人似乎一点教训都没吸取呢?

比如像索姆河、凡尔登,几乎场场战役都是绞肉机,步兵冲向防御严密、机枪大炮遍地的敌军阵地是常有的事,单日伤亡过万不是夸张。

只能说当时的武器技术进步太快了,很多军事思想没跟上,

哪怕是十年后的人,有了前车之鉴,都难保不犯错。我们又为何要对乃木希典如此苛责呢?

但也许读者还会质疑:乃木希典的头衔是“军神”啊!难道说,只要不犯大错就可以被称作“军神”吗?怎么看,他的贡献也绝对比不上亚历山大或者拿破仑这样的人物吧?

这个问题就要考虑文化隔阂了。日本语境下的“军神”,其实不在乎立了多大的功。而军神这个头衔,有点像我们学校发的“三好学生”奖状。

除了考虑战绩外,还要综合考虑其他方面。

其中一个重要方面就是个人德行

。

▲日本电影《二百三高地》中的乃木希典

图源

于

网

络

乃木希典是个表里如一的人,其所作所为,绝不是为了沽名钓誉。出征前,他抬着三口棺材上前线,意思就是他和两个儿子都做好战死的准备了,结果乃木希典的两个儿子都死于日俄战争。

看看那时的东亚国家,有哪个军人敢这么做?那些天天嚷着要屠美灭日的大嘴巴,甚至做不到把自己的孩子留在国内上学。

乃木希典是说到做到,亲力亲为。

这也是许多人无法达到的一种境界。

▲乃木希典大儿子乃木胜典和二儿子乃木保典 图源于网络

更重要的是,乃木希典表现出了属于武士的强烈耻感。乃木希典一生,想自杀无数次。

一次是在西南战争中将联队旗弄丢了,他感到十分屈辱,想自杀却被阻止。之后天皇也知道他这个毛病,在203高地久攻不克时,有人提议将指挥由乃木希典换成别人,天皇就不同意,他知道,只要把乃木撤职,他不会把这看成是人事变动,而会将其视为让天皇蒙羞,必然会切腹自杀。

日俄战争结束后,乃木回国,在庆功会上,他并没有以功臣自居,所说的第一句话就是“

吾乃杀乃兄乃父之乃木是也!

”。他觉得对不起战死的年轻人,希望天皇能允许他以死谢罪。天皇不但没有批评他,反而嘉奖了这位老臣。

但乃木却没有一天不将自己视为罪人。天皇在时,乃木尚能克制自我毁灭的欲望,但天皇也有去世的那一天,乃木的悲剧便在天皇去世后上演。

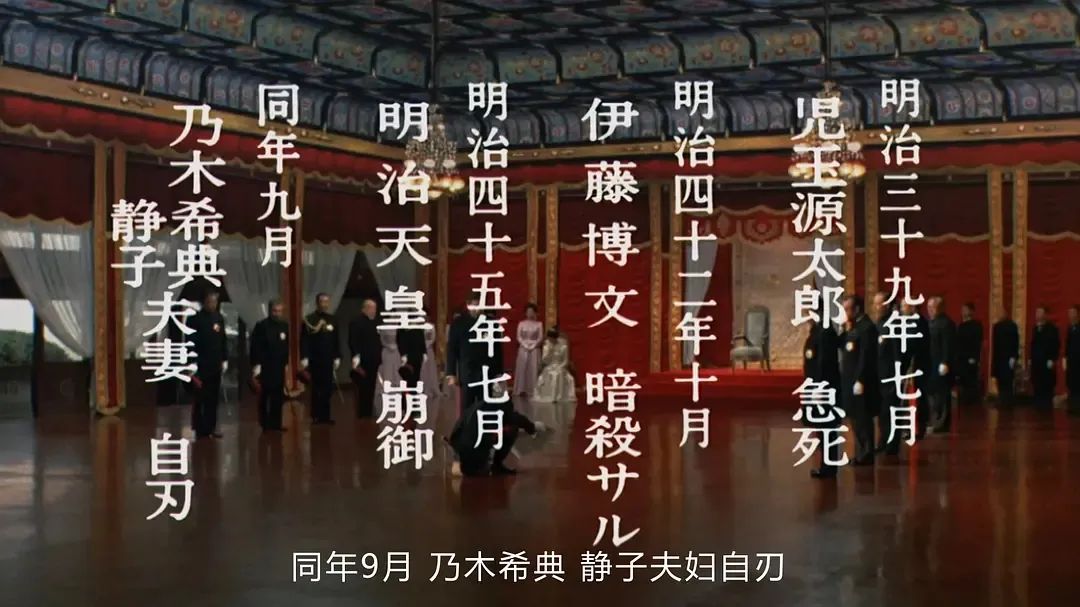

▲

日本电影《二百三高地》剧照