2009年,剑桥大学庆祝了自己800岁的生日。正是从这一年开始,我们开始了世界一流大学的探访之旅。到2016年,七年间,我们的足迹到了海德堡大学,麻省理工,斯坦福,哈佛,牛津和耶鲁大学七所大学。好的大学是什么?一流大学因什么而一流?好的大学想培养什么样的人?大学生活对我们的一生有什么影响?我们该如何度过大学的年华?这些追问和探访是这组大学文章的主线,最后结集成《大学的精神》这本书。

本文节选自《大学的精神》,更多精彩内容尽在书中。

点击上图,一键下单。

国王街终止处,就是三一街的起点。在评议堂对面,是剑桥大学出版社书店,或者说是剑桥大学出版社读者服务部,在这个书店转上几分钟,最令人震撼的一个书架是“剑桥历史”,我们都已经很熟悉那套《剑桥中国史》,从秦汉一直到《剑桥中华人民共和国史》,皇皇10余册,但只是书架的一排。《剑桥中世纪史》、《剑桥伊朗史》、《剑桥东南亚史》、《剑桥俄罗斯史》等同系列史书排在一起,俨然是一个历史方阵,如果二十四史需要一个专门的书柜来陈列,那么剑桥品牌的世界历史也需要一个专门的书柜。

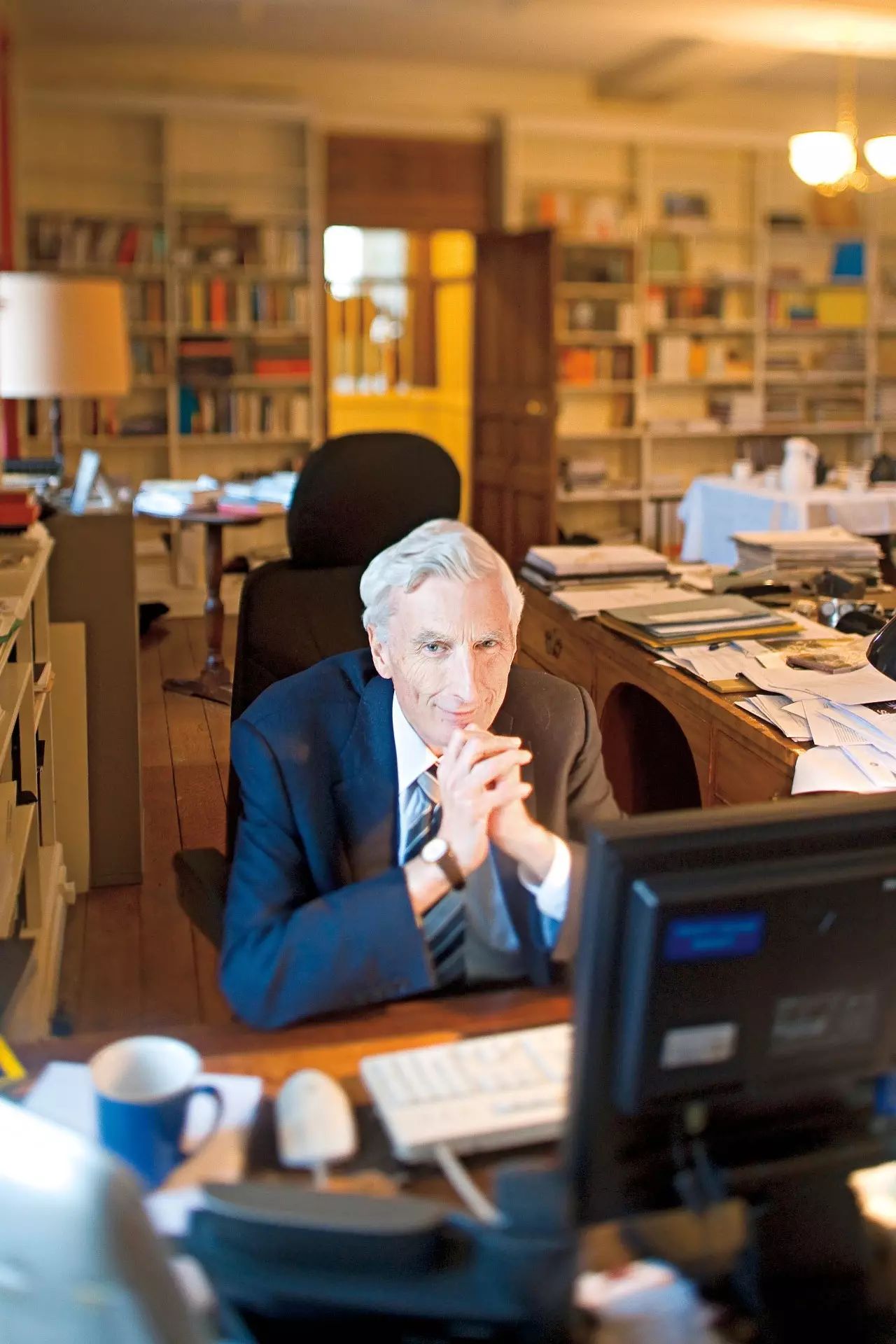

走到三一街上,就看到剑桥更著名的一个书店——1876年威廉·赫弗创办的赫弗书店,现在属于布莱克韦尔(Blackwell)书店,但还保留着赫弗书店的原名,书店橱窗里陈列的图书都和剑桥有牢固的关系——霍金的《时间简史》,世界上每一个追求智力生活的人大概都买了这本书;现任三一学院院长马丁·里斯的《六个数字:塑造宇宙的深层力量》,这位天体物理学家的这本著作1999年全球26种语言同步出版;泰德·休斯的《生日书简》,这位诗人当年在彭布罗克学院的宿舍里经常留宿女生,并且将她们洗完的内衣晾在窗外。

三一学院院长马丁·里斯(黄宇 摄)

橱窗里没有小说——伊夫林·沃的小说《旧地重游》在英国许多书店里都有数个版本,那是一本和牛津大学有关的小说,作者毕业于牛津大学,小说也描述了牛津的大学生活。《独立报》一位记者曾经撰文讨论,为什么剑桥没有一本能和《旧地重游》相比美的“剑桥小说”——剑桥有小说家福斯特、纳博科夫、拉什迪。福斯特说过,“剑桥对一个作家来说不是什么好地方”。纳博科夫在《说吧,记忆》里谈论过剑桥的生活,他从来没有去过大学图书馆,连打听图书馆在哪里都没有。“我不清楚,有没有人前来剑桥大学,寻找我的足球鞋钉在黑色泥地里留下的痕迹,或调查我穿过庭院前往我的导师的楼梯时留下的影子,但我走过那些令人敬仰的墙壁时,我比游客更饶有兴趣地想到了弥尔顿。”

在赫弗书店转上半小时,出门之后,走上几步就看到了三一学院。剑桥有时候会骄傲一下,告诉游客,这所大学出的诺贝尔奖得主比整个法国或者整个德国都要更多。在牛津和剑桥的诸多学院里,三一学院的诺贝尔奖得主最多,至今共有31位,这所学院无疑是剑桥最富有、声名最显赫的学院,门口右侧的草坪上种着一棵苹果树,那就是“牛顿的苹果树”,牛顿是在家乡的苹果树下被掉下的苹果砸到了脑袋,然后提出了“万有引力定律”,三一学院门前的这棵苹果树是1954年从牛顿家乡林肯郡移植过来的,几乎不结果。

三一学院大庭院

牛顿当年居住在三一学院大庭院的E单元,每周都有人提出要进入那个房间拍摄,但那里依旧作为院士的宿舍在使用。牛顿的塑像是第一个被搬进学院礼拜堂的,随后有培根、拜伦等人的塑像被送入礼拜堂或图书馆。剑桥大学计算机教授罗斯·安德森(Ross

Anderson)说:“正如火灾使森林获得新生,一个杰出的大学也使人类文化获得新生——我们对世界的看法和理解都发生了改变。剑桥大学一直是最热的喷火器,牛顿、达尔文、DNA,都改变了人类对世界的看法,剑桥在整个人类历史上是最富有创造性的破坏性机构,那些最具有深远意义的创新发生在自然科学领域,出现在17世纪的培根、牛顿及其同时代人之中。”

三一学院雷恩图书馆的屋顶上伫立着4座石像,代表的是4门最古老的学科:神学,法学,物理学和数学。图书馆中有5万多本1820年前出版的图书,这里保存着弥尔顿的手稿,也保存着《小熊维尼》的手稿,该书作者米尔恩是三一学院的学生,维特根斯坦的遗作和手稿也保存于此。福斯特在一篇小说中这样谈论三一学院——人们既无法忽视他骄傲的光彩,也不能否认他的优势,虽然这里几乎没人费心思去强调他。我们来强调一下,《金枝》一书的作者詹姆斯·弗雷泽是这里毕业的,“科学家”这个词是1840年由三一学院的院长创造出来的,麦克斯韦尔是这里毕业的,哲学家怀特海、罗素、维特根斯坦也属于三一学院。

雷恩图书馆

除拜伦之外,三一学院还有一位伟大诗人,丁尼生1838年写过这样一首诗:“我走过长长的酸橙树甬道/去看看他住过的房间/门上是别人的名字/我徘徊不前,里面一片嘈杂声/男孩们拍掌、干杯、跺着楼板/我们曾在那里辩论过/一群年轻的朋友/争辩思想、艺术/工作和改变了的集市/还有国家的整个体制。”如今,丁尼生的塑像也竖立在雷恩图书馆内,注视着一代又一代年轻人在这里学习和思辨。

罗素在自传中描述过自己初到三一学院的经历,他不知道厕所在哪里,也不好意思向别人询问,他经常因为性的冲动而在深夜跑步,他说在剑桥的最大收获是“一种智力上的真诚”。然而,就是因为某种真诚,罗素曾被三一学院开除——他反对英国参加第一次世界大战,发表了过多的和平主义言论。

罗素在三一学院期间

罗斯·安德森教授认为,三一学院开除罗素是干涉“知识自由”,他说:“我们该如何让剑桥保持名列前茅?从历史中获得的重要教训是,学术的自治和知识自由是很重要的。在不同的历史时代,教会或者国家都曾试图对我们进行干预,要控制我们。这些措施从未取得过预期的效果,但往往在一段时间内令我们停滞不前。最糟糕的是在18世纪和19世纪初,我们不被允许承认不信奉国教的新教教徒。剑桥从一开始就是一个学者的自治社会,而不是像诸如博洛尼亚大学那样起源于那种学生联合起来聘请教师的社团。时间已经证明我们的模式是最好的。”

暑假之中,大门上贴着一则告示:只对由王室任命,新院长到任之时,要在门口把委任状交给门房,门房将委任状送到院士集聚的会议室,然后院士们排队去打开大门,将新院长迎接进来。如果你被这样的礼仪传说所震慑,很可能就本学院院士和学生开放。这就把游客及其他学院的学生挡在了门外,这所学院的院长还要错过了参观三一学院,事实上,直接推门进去也未必受到什么阻拦。拜伦在这里上学的时候,学院规定学生不得养猫、狗之类的宠物,于是他就养了一头熊。牛顿在庭院里测量声音的速度,他在这里生活过35年。爱德华三世塔楼上的钟声每半个小时就敲响一次,好像在提醒你几百年来时间都是以固定的步调流逝,而从来没有一个地方如此密集地会聚着如此多的精英。

莎拉·埃尔森(Sarah

Ellson)如今在伦敦的一家法律事务所工作,1990至1993年在基督学院攻读社会学,随后又拿到一个法律学位。她说,剑桥、牛津的本科学位并不总能在就业市场上畅通无阻,所以她需要另一个学位。“我觉得,剑桥的教育观念更多是培养学生的思考方法和精神生活习惯,而不是实际技能培训。剑桥的许多老师的确拥有世间最聪慧的头脑,如果我现在回到剑桥读书,收获肯定比我19岁时去更大。”

莎拉在音乐会上演奏大提琴,参加过话剧演出,但在剑桥最骄傲的事情是1993年作为学校女子轻量级划船队的一员击败了牛津队,这是6年来唯一一次胜利,她和她的丈夫就相识于基督学院的划船俱乐部。“我们生活在那么美丽的地方有很多美丽的记忆,我们从船屋骑车去听课,一起逛酒吧,在花园散步,在重新调整自己以适应这个真实的世界之前能有那么一段时光真是幸运。”

剑桥大学博士朱莉娅·洛弗尔(Julia

lovell)如今也生活在伦敦,担任伦敦大学历史系教授,校舍位于伦敦布卢姆茨伯里,紧邻大英博物馆和大不列颠图书馆。她说:“我离开剑桥的原因很简单,剑桥大学不能给我提供一个终身教席,剑桥的传统是每个领域只有一个教授,尽管这些年来教授的席位在增加,但在那里获得一个终身教席还是不容易。在我博士毕业之后,我在剑桥度过了4年愉快的教学生涯,我喜欢那里,我的丈夫还在剑桥大学的英语系工作,所以我能同时享受剑桥宁静的生活和伦敦的生活。”

国王大街,剑桥大学最繁华的一段街道。(黄宇 摄)

朱莉娅·洛弗尔在剑桥读中文,她说,做这个选择不是因为李约瑟或者哪位汉学家的影响,而是她在某一年的圣诞假期看了一部“007”电影,影片中邦德有这样的台词——我在剑桥学东方学。“我想,这是我唯一能和詹姆斯·邦德一样的地方,所以我就从历史系转到东方学系。系里的老师很好,剑桥在学习外国文化方面有很好的传统,特别是印度和古希腊研究,可我是个笨学生,头3个月我记不住任何一个中国字。我的老师花费了太多时间帮助我,我有时会觉得,能有机会在剑桥读书是一种特权。如今,剑桥生活留给我最深的印象是自由的感觉,有那么多事情可以干——学习,戏剧,音乐,体育——我是个很差的足球选手。”

在9月暑期到访剑桥实在有不合时宜的感觉——每年暑假,会有一家剧团在各学院的草坪之上轮番上演莎士比亚的话剧,但他们已经演完开拔了。剑桥电影节还没有开幕,免费音乐会也屈指可数,倒是各类体育俱乐部已经把招收新会员的广告打了出来——板球、橄榄球、马术、自行车、划船,后两个体育项目中,剑桥出过不少奥运会冠军选手,自然是这里的热门。但乒乓球也有俱乐部,土地经济系另一位中国博士邓亚萍只在乒乓球俱乐部出现过一次,打败了剑桥排名第一的男选手之后就再也没有露面。

英国作家阿兰·德波顿这样回答我们的提问:“剑桥的老建筑的确让人兴奋,但我在剑桥关注的两点是女孩和创作。在本科毕业之后,我的确有机会在那里读博士,或者到哈佛大学去念历史学博士,但我对现在的教育体制都持怀疑态度,所以我没有接着读学位。”德波顿目前经营着他2008年创办的“生命学院”(The

School of

Life),这所学院设在伦敦的市中心,更类似一个能举办沙龙的小书店,他说,他创办这家“生命学院”是为了教授人们“赖以生存的观念”,以激励人们通过阅读和学习改变自己的生活。他希望能挑战传统的大学,重新组织知识的架构,远离教化的知识。尽量给予人们本该是大学所给予的:通过文化的帮助获得生活的方向和生命的智慧。

阿兰·德波顿

年轻的莉娅(Liya)本科时以欧盟学生身份就读于基督学院,今年将前往美国的哥伦比亚大学攻读博士学位。她是一位德国籍的华人,之所以选择在剑桥而不是在德国上大学,她说:“剑桥的本科生教育采用导师制度,这是它最好的地方。相比之下,德国的大学教育过于自由化,没有人进行管理,学生和教授之间也没有太多联系,不像剑桥那样,学生每周会和导师面对面地讨论自己的作业。”

这个年轻姑娘对于大学有自己的一套看法:“剑桥的最大缺陷是过于实用主义(Pragmatism),剑桥从来不会启发学生去问自己:我在大学学习的内容是为了什么?是为了自己,还是社会,还是文化?这和英国的实用主义教育传统是有关的。而我在德国得到的体验是,教育的目标是人本主义的(Humanistic),一个人进入大学后要经历一个成熟的过程,要和社会建立起联系,在这个过程中他才真正变成一个公民。实用主义的好处在于它的宽容,它可以包容很多不同的观点。但过于宽容的危险在于,学生不再去思考学习的意义,大学成了就业培训所。剑桥学考古的学生,第一年都会去伦敦的投资银行找实习。而理论上,大学的本意应该是培养研究者。如果进入大学只是为了提升个人的职业空间,那么大学是无法尽到它对社会的责任的。但是很可惜,很多大学都屈服于一种经济理性。比如,剑桥原本有一个梵语系,但是后来被裁撤了,理由是缺乏经济效益。剑桥把很多的资金都给了商学院,而许多的文科系所包括我们政治系,都有财政问题。”

年轻的莉娅在接受采访之前就提醒我们,“我对剑桥可是有一大堆批评的”。她说她本以为剑桥是一个思想的天堂,可能在街上交谈的两个人都会在讨论一些深刻的话题。但实际并不如此,于是她就联合几个同学创建了一个思想者联盟(Thinking

Society),每个月都会挑选一个大的话题进行讨论,比如:何谓思考?何谓生活?知识分子的位置在哪里?我们的大学是不是一个自由思考之地?他们请教授来就这些问题进行演讲。“一开始我以为,学院越老越好,但后来才发现那些新一点的学院可能更为开放。比如克莱尔霍学院(Clare

Hall),他们的研究生和教授是在一起吃饭的。而剑桥的传统是就餐时学生坐低桌(Low table),教授坐高桌(High

table)。这些传统有时候徒有其表,比如在正式晚宴(Formal

dinner)上,就餐前院长会念一段拉丁文,而剑桥学生至少80%都不懂拉丁文。因为英国的高中教育进行改革后,已经不再要求学生学习拉丁文了。剑桥的传统和社会的发展没有发生联系,大部分人并不理解这些传统,喜欢它们也只是因为神秘感。我认为,剑桥不能仅仅保留传统的形式,而应当去思考其中的意义。”

离老卡文迪什实验室两分钟的路程,就是伍玻科学历史博物馆,严格说,这是科学历史系的一间陈列室而已,楼梯拐角处张贴着学生的考试成绩,博物馆里陈列着约1000件古老的科学仪器。伍玻曾担任剑桥科学仪器公司的董事长,在退休之后将自己的收藏捐献给学校,这些望远镜、显微镜、太阳系仪只能展现科学历史的某一个片断,相比之下,西德维克地质博物馆则试图用无数的石头来涵盖整个地球的历史。

在这间博物馆里可以找到剑桥早期建筑所使用的石材——剑桥本地所产的石灰石质量欠佳,克莱尔学院和国王学院之间的墙就是用本地石灰石构建的,从15世纪开始,学院能够负担从英国其他地方运来更好的石材,唐宁学院是用鱼卵石构建,评议堂是用波特兰石灰石构建。在地质博物馆对面,是人类学系和考古系拥有的“人类学博物馆”。

剑桥植物园在城外占据一大片土地,那里曾经是三一学院的麦田,学校对这座植物园的规划是:“不仅要鼓励人们对植物学的兴趣,也要使花园成为一个令人愉快的所在。”植物学教授约翰·史蒂文·亨斯洛在1831年开始建设这个植物园,他在那一年还把他的学生达尔文送上了“猎犬号”,而达尔文带回来的鱼类标本及昆虫标本则陈列在“动物学博物馆”里。穿过唐宁学院的空地,兰斯菲尔德路上的“斯科特极地探险博物馆”正在进行维修,这里展示英国人对南极和北极的探险,而剑桥大学也早在1920年就建立起冰河研究机构。这座城市中最为著名的博物馆当然是建立于1816年的菲茨威廉博物馆,这里收藏了世界范围内的众多艺术品,会有各种主题的当代艺术展、画廊讲座和演奏会。

每一个博物馆都会激发起你对某一门类学问的兴趣,但流连于博物馆的人数永远不会比漫步在格兰切斯特草地上的人多,这一大片草地上有一条3公里长的路径,从市区徒步、骑自行车,或者划船沿剑河抵达格兰切斯特村,在“果园”里喝上一杯茶,是剑桥最为经典的一条休闲路线。果园中也有一个小小的博物馆,纪念的是青年诗人罗伯特·布鲁克,100年前,他租住果园的一间农舍写论文,享受着英国乡村生活的甜美,事实上,他躲到这个安静地方来也没能好好看书,不断有朋友来拜访,享受着坐在苹果树下看着落日的悠闲,这些朋友是弗吉尼亚·伍尔夫、罗素、维特根斯坦、凯恩斯、福斯特。在某些月色撩人的夜晚,布鲁克和伍尔夫会到拜伦潭去裸泳,那里离果园不远,横渡达达尼尔海峡的拜伦就在那片池塘里练就了自己的游泳功夫。1821年,拜伦在自己的日记中回想起在剑河游泳的场景,“那是我生命中最快乐的时光”。

格兰切斯特草地上的一对母女(黄宇 摄)

1909到1914年第一次世界大战爆发之间,布鲁克在这里度过了“最快乐的时光”,他说:“我不假装能理解自然,不过我和她相处愉快。我看我的书,她料理母鸡和风雨,我们都很有耐心。一位老妇人为我准备蜂蜜、鸡蛋和牛奶,她整天坐在玫瑰花园里干活。”他写下诗句:“池塘上方,河水是否甜蜜,和缓?”“教堂的钟还停在差10分3点吗?还有蜂蜜用来泡茶吗?”1915年,这位27岁的诗人死在地中海的英国海军的船上,埋葬在爱琴海一个小岛的橄榄树林中,他的诗里这样说过:“如果我死去,请为我想想此事——外国的田野上有一些角落,它永远属于英国。”

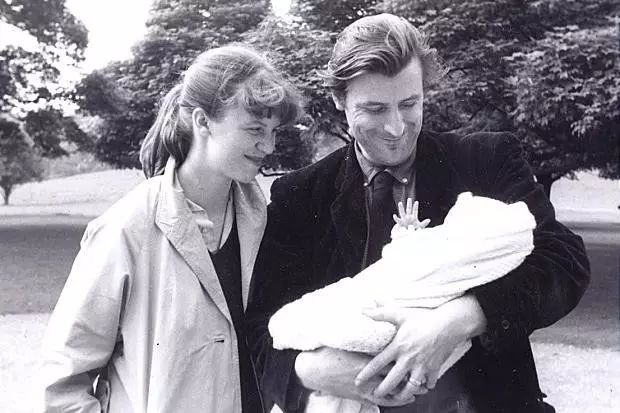

在拜伦、布鲁克这两位浪漫的年轻诗人客死异乡之后,这片草地又迎来了新的诗人。1956年2月25日,在剑桥大学的一个聚会上,西尔维亚·普拉斯与她慕名的泰德·休斯第一次见面,当休斯的嘴唇移到她脖子上的时候,她在他脸颊上狠狠地咬了一口,咬出了血。4个月后,休斯和普拉斯结了婚,这年秋天,他们搬到了格兰切斯特附近居住。尽管后世许多的孩子都会背诵普拉斯那句“我披着红发从灰烬中升起,我吞噬男人如呼吸空气”,但更多的人会惋惜她的自杀,“死去是一种艺术,我要做得精彩”。

西尔维亚·普拉斯&泰德·休斯

在普拉斯的日记和她写给母亲的信里,经常能看到这片草地。“记得罗伯特·布鲁克的诗吗?我们在果园里喝杯茶?”“昨天我们走了15英里,穿过森林,田野,沼泽,月光下的格兰切斯特草地上沉睡的牛群。”“泰德和我在河上撑船,在格兰切斯特的苹果树下喝茶,吃蜂蜜还有三明治。”“这天早上4点半起床,我们去草地上散步,我给一群牛朗诵乔叟的坎特伯雷故事集,我读了20分钟,我从未有过如此智慧、专注的听众。”“开始时天空发出蓝色的光芒,大颗的星星还悬在空中,之后转为粉红色,延伸至天际线时慢慢变得半透明。”当时,普拉斯在准备学位考试,泰德在附近的一所中学里教书,她负责把两个人的诗作打印出来,去参加诗歌比赛。他25岁,她23岁,还没有为家务琐事和别的女人发生矛盾,1957年春天他们离开格兰切斯特,这片草地只记取了这对年轻诗人最美好的时光。多年后,休斯在诗里回首:“你的声音穿过草地朝向格兰切斯特,声音渐沉,牛群入迷地观看。”

如今,每天都有人穿过丁香花、栗子树,走过草地,在果园的苹果树下喝茶,默诵布鲁克的诗:“看看在格兰切斯特的月光下,渐渐苏醒的枝条,闻着令人兴奋的芬芳,永远记得,永远记得,河水的气味,倾听微风吹拂小树发出的叹息。”拜伦、布鲁克、泰德·休斯和西尔维亚·普拉斯赋予这片草地永远的青春气息,浪漫与激越的青年时代,对整个国家乃至整个世界的情怀,刻骨铭心的爱情。他们的事迹与诗歌绵长悠远,其力量比之平克·弗洛伊德的那首名为《格兰切斯特草地》的歌曲要浑厚得多。

1924年,伍尔夫的一封信中这样写,你对剑桥感觉好吗?这里让人“发热”——准备考试的年轻人,后花园里的树和花,平底船,院士的花园,美丽到不那么真实的池塘,智慧头脑之间的辩论。伍尔夫说她尊重那种辩论的气氛,但她置身事外感觉会更好,她当时到剑桥是做一个讲座,她并没有在这里学习,但对更多的年轻人来说,花园、树、河水、草地、图书馆、博物馆、教堂,看见这些还不够,他们还需要有一个智慧的头脑,不是为了一场辩论,而是为了配得上这方水土这方历史,配得上自己明明白白的青春。

(部分图片来自网络)

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击下图

一键下单「大学的精神」

▼ 点击阅读原文,今日生活市集,发现更多好物。