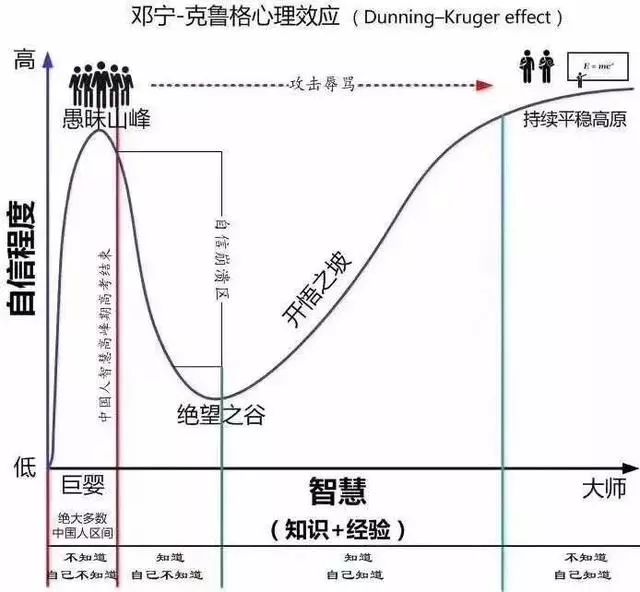

这两天被美团联合创始人王慧文的一段话刷屏了:牛逼的管理者就是负责把下属从愚昧之巅推到绝望之谷,能不能爬上开悟之坡就看他自己的造化了。

事实上,大多数人都会一生停留在“巨婴”阶段,他们极度自信却对自己所见以外的世界一无所知,活在“不知道自己不知道”的迷之境界里。反映到结果上,人们习惯于用“强者与弱者”、“成功者与失败者”来评价,但弘章资本管理合伙人汤文静则引用了Benjamin Barber的观点,将人群区分为了

“学习者”和“非学习者”。

为什么要持续学习?

“在动荡的时代,最大的威胁不是动荡本身,而是延续昨天的逻辑。”管理大师德鲁克曾如此解释在高速变化的环境里最大的陷阱。我们现在每天都有一种真切的感受,不知道哪天就冒出来了一个新的竞争对手,带来一种新的商品、新的产品,甚至只是卖商品的方式,在不断地冲击着我们。

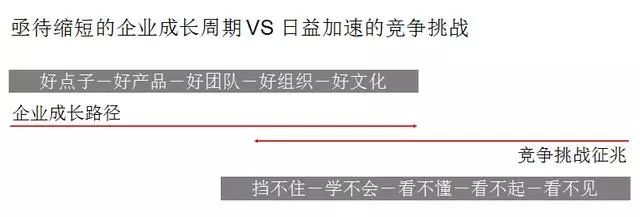

过去企业走完一个成长周期可能需要几十年。但是今天的节奏变化太快,企业成长周期的缩短经常与竞争挑战的增长狭路相逢。什么是竞争挑战的增长?就是我们在那边拼命想好点子、做好产品、搭好团队、建好组织、搞好文化的时候,外部的环境里面出现了我们不可知的竞争对手,不知道他在哪里,刚上来你都看不见,即使已经出现在了你的面前,你还是会说这是什么玩意儿,他在做什么烂东西。

你自信满满地看不起他一阵之后,从看不起的状态渐渐产生了点疑惑:为什么他的客户能增长这么快?举个例子,星巴克1999年进入中国,开3000家店用了20年。但瑞幸咖啡上个月的数据是1500家店,那感觉就像是瞬间开出了1500家。看不懂的时候,你渐渐去研究他是怎么把粉丝拉到APP上的,怎么实现单店每日快速的增长,但是已经学不会了,也挡不住了。这类情况屡屡出现在企业和个人发展的过程中,实际上反映了一个企业和企业家是否具有高效持续学习成长和迭代的能力。

“学习”是一门新兴的交叉科学

我们四处奔走,听课受业,看书习作,这些都算是在学习。但作为一门科学来剖析,“学习科学”其实是基于

神经生物学、认知心理学和行为经济学

这三门学科发展完善起来的。

如果追根溯源,其实在这些学科在本世纪八十年代快速发展之前,高效的学习方法已经存在了。在古老的时代,人类的学习有一些传统的方法,比如师徒制、案例研究法、苏格拉底对话法和行动学习法等。例如,苏格拉底对话法有几千年的历史,是一种曾经的传统,这种方法的形式是问答,但其核心是很深的追问,在追问中不断地形成启发,最后寻找到第一性原理,两三千年前我们的老祖宗们已经用这个方法在探究人类的终极问题。 “为什么要做这个事情?”“为什么不那样做?”“这样做基于什么假设?”当我们不断的往前去追问,如果到一个环节发现了崩坏,就会发现之前的假设本身就存在问题,如同在流沙之上建筑城堡,这样建筑起来的城堡如何可能牢固?

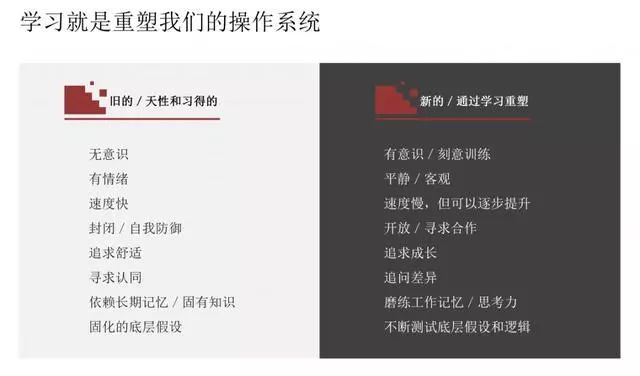

每个人基因不同,天生的禀赋不同,先天环境下习得的本性可能大相径庭,但绝大数的人都有一些共性,是人类普遍不容易改变的天性,属于底层操作系统。通过学习重塑我们的操作系统,把我们无意识的意识流下做的决定,变为有意识的理性判断;把我们带着情绪的应激反应,变成我们波澜不惊的客观分析,其实我们可以逐步建立一个新的算法回路。

科学学习的三个法则

科学学习法里有三条最重要的原理,能帮助我们理解如何高效学习。一个叫

双重通道原理

,人的认知有双重通道,一个是语言,一个是视觉图像。不同的通道激活的是不同的脑部区域,所以一个高效的学习最好是既有语言文字又有图像,同时走两个通道可以加深理解。高效使用通道的核心是不造成理解的混淆和混乱,不走形式主义。比如思维导图很流行,但如果是为了画图而画图,那也会引起你很多处理损耗,明明需要用文字去理解的部分,或者个人比较擅长用文字和故事理解,却一定要套到一个固话的画图模式,到最后还需要把图变回文字去加工,这会带来理解力的损耗。

第二个是

容量有限原理