虽由人作,宛自天开

日本花艺大师“自然野趣流”的代表人物Kawase Toshiro(川瀨敏郎),曾经在新潮社网站上开设过一个“一日一花”的连载专栏,火得一塌糊涂。

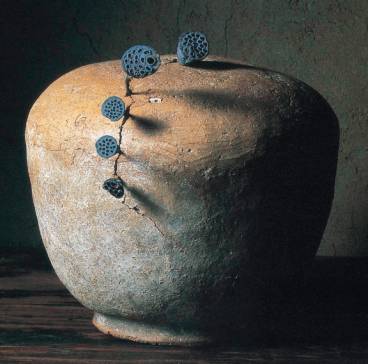

他喜欢用古老、质朴、布满历史痕迹的花器,和山野里最当令的花叶,通过简洁到极致的作品,衬托出富有禅意的美感。

如今说到东方式插花,大多数人还只知道日本花道。但你可知道?日本插花本可是起源于我们中国的传统插花的。这个已经在中华大地上延续3000年的绝美艺术,却在1840-1987年几近断流。

已经80岁高龄的王莲英、秦魁杰老师,作为国家级非遗“中国传统插花”的代表性传承人,从历史的断痕中拾起了这门艺术。

我们如今才能“左手右手一个慢动作”的,跟着他们学起属于我们自己的中国插花艺术。

川濑敏郎的“一日一花”

他们与插花的结缘似乎是命中注定

刚一走进王老师的办公室,几个色彩鲜亮、肆意绽放的插花作品,便吸引了我们的注意。

王莲英、秦魁杰老师坐在古色古香的书桌旁,头发已然花白,精神却依旧矍铄。

国家级非遗“中国传统插花”代表性传承人——秦魁杰

花卉学科班出身的两人,与插花的结缘似乎是命中注定。在林业大学毕业后,留校任教,他们所教的花卉学课本的最后一章便是插花艺术。

“教材中那一章插花艺术,还是照搬国外的,没有学时安排,老师也不上,就放在那儿学生想看的自己看,不看拉倒。”王老师有些愤愤不平。

国家级非遗“中国传统插花”代表性传承人——王莲英

王老师从小就喜欢与花草相伴,视花草如朋友。求知欲强烈的她,并不满足于课本上对插花浮光掠影的介绍。她阅读了大量关于插花的书籍、画作、文献,渐渐发现了中国传统插花这门艺术的魅力。

中国插花深受儒家、道教、佛教思想及封建伦理道德的影响,形成了汉民族特有的宇宙观和审美情趣,

认为万物有灵性,主张“天人合一”

。

早在3000年前先秦时期《山海经》《周礼》《诗经》《楚辞》中就有以花祭祖,以花相赠的美文,《楚辞·山鬼》中以披花带绿形容山神,以折花香以寄所思:“披石兰兮带杜衡(一种香草),折芳馨兮遗所思”;

到后期佛教传入中国,佛前供花渐渐兴盛,它上升为人们以花悟道、以花思禅的精神食粮;

再到后期文人墨客们的文人花,插花便渐渐成为人们拟人、悟道、传情的美好寄托。

明 陈洪授 《和平呈瑞图》

插花艺术,它不仅仅是一门技艺,更是我们历史文化起落的见证。

“你看唐代的插花,大多喜欢用牡丹,国力强盛,插花的面貌也显得华丽雍容;元代,外族入侵,对中原文化的歧视,也反映在插花艺术的凋零落败上……”

在1840年-1987年,纷乱的战争与社会变革,使从未形成过职业,本为娱乐的插花艺术,几近断流。

这百余年的断层如何来弥补?

1987年,两位老师退休后,为了重拾这断档中的艺术,建立了北京插花艺术研究会,这时便聚集起了一群各行各业、对插花这项技艺未曾忘怀的人们。

没有手把手的技艺传承,他们就向历史学习,看书籍古画,从只言片语与画作角隅寻找插花的身影;跑到各地去采访、调研。

“调研的过程太让人振奋了!”他们发现从古至今,插花作品作为一个图案,被广泛地应用在大众的衣食住行中,大到建筑构件,比如山西的王家大院、乔家大院,以插花作品作为图案的建筑构件比比皆是。

砖雕上的插花图案

他们整理材料,出版了10余本书籍,开设插花课程,申报“非遗”,这才渐渐把濒临灭绝的传统插花艺术带回了人们的视野。

把自然的四季带进钢筋水泥的世界

插花从萌芽开始,便没有利益链条的限制,它一直是以娱乐的形式伴随人们左右。

在宋元时期,更是与斗茶、挂画与品香并称为上流社会优雅生活中怡情养性的“四般闲事”。

吊篮花

明代,袁宏道在《瓶史》中也说到:天下之人,心疲计算,唯赏玩瓶花系“暂时快心事”,“无狙以为常,而忘山水之大乐”。

在插花之时,获得片刻安宁,如此赏心乐事,何乐而不为呢?

如今,奔波劳碌的现代人,在钢筋水泥构建的压抑格子间中,被迫接受现代文明的野蛮“洗礼”。

这插花,也许便是将自然带进钢筋水泥世界的最好方式吧。

它们个性鲜活,颜色多元,要远比一个单纯盆景来得动感。

所谓“天人合一”,便是在相应的季节,选取应季的花材,顺应适时的情感,通过手间的技艺,传达无尽的妙趣。

王莲英作品《坚守呵护》

夏季用鲜荷、荷叶等便构成一幅夏日图景,王老师为其命名为《坚守呵护》,荷叶便似卫士,将娇嫩的荷花拥在怀中。

王莲英作品《秋颂》

秋季用枯枝、落叶、秋菊、芦苇便刻画出一幅《秋颂》,深秋虽有满目苍凉的枯枝、落叶,但更有五光十色的秋艳风采。洁白的瓷瓶托起黄红紫色的秋花、秋叶,尽显秋光的明媚。

送多少花,都不如来段插花show——

花总会让人产生某种莫名的信赖与安慰,“现在的年轻人,几乎每个节日(除了清明节、重阳节)都要送花,但我总觉得他们捧在手里的那些花束,远没有插花作品来得动人。”

如今,习惯于快速生活节奏的人们,只愿在花店中,选取店主搭配好的现成花作。

但是不管送多少花,也许都不如直接来段精巧的插花show来得惊艳。

你还不来学学插花?

插花的步骤其实并不多——

插入三大主枝,构成基本轮廓

插入辅枝

插入焦点花

插入主体花,完善造型

中国插花源于自然,也高于自然。正如我们的传统插花便十分讲究构图,这与科技发展中衍生出的摄影构图,也有异曲同工之妙。

最常见的几种便是庄严阳刚的直立式、幽静安详的水平式、活泼欢乐的倾斜式、动感大气的下垂式。

插花者们,通过不同的构图与线条,表达着属于他们的情感与个性。这些花材便有如他们手中的笔,

一笔笔勾勒出一幅幅立体的画作、书写出一首首无声的诗

。

古代砖雕中的水平式插花

除了基本的构图和步骤,一些小的插花技巧,也会让你秒懂古人的某些精妙逸趣与独特韵味。

清代·沈复在其所著的《浮生六记·闲情记趣》中,写到的“起把宜紧,瓶口宜清”。

把众多花材在基部紧贴成束,瓶口便保留了一定的空隙,清爽利落的同时也多了些古画中留白的意味。正如品茶入口时,爽口不黏腻,润透身心的快感。

除外插花技巧,固定花材的器具方法也得到了较好的继承。五代出现的占景盘、清朝发明的“撒”“剑山”都是如今备受青睐的固定方式。

宋 姚月华 《胆瓶花卉图》

古人插花的最高境界“

虽由人作,宛自天开

”,也许我们终归达不到。

但只要我们遵循花材的花开花落,顺花材自然之势之理,也能通过刚柔曲直、疏密散聚,各得自然之妙趣吧。正如袁宏道在《瓶史·宜称》中说的

“参差不伦,意态天然

”。

插花作品并不是永恒的艺术品,在室内只能维持几天或十几天。 “我们应该尊重自然的花开花落,因为

艺术的价值不在于时间的长短

。”

它虽然短暂,却用过最惊艳的方式存在于世,告慰人心,也许这便是艺术之于我们的意义所在。

一花一世界,一木一浮生

一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来。在与花草相伴的时光里,源自心底的愉悦、宁静与安详便会油然而生。

文 / 林间小住

摄影

/ 李晓峰

部分图片来源于网络