喜欢在飞机和高铁上读书,飞机营造了一个可以免于社交媒介干扰的安静环境,专心看书,不必被智能手机和社交媒介毁掉自己的专注。高铁是公共场合,通话效果也不好,我一般都会把手机调成静音,免得微信或电话打扰别人。特别喜欢坐在火车靠窗的位置看书,窗外飞逝的风景是最佳的读书背景,书里丰富的世界和窗外辽阔的风景,这种美妙的互文让人思绪浮翩,妙不可言。读书效率极高,思维又能处于高度活跃之中,车上的喧闹完全与自己无关,完全沉浸于书和窗口的世界里。

出差回京,航班被取消,改坐高铁。其实我更愿意坐高铁,时间跟飞机差不太多,可预期,而且4个多小时完整的,不必像航班那样割成好几块。窗口位置坐下,最近看的是塔勒布的《黑天鹅》。没看一会儿,一个高大魁梧的乘警坐到我旁边。――噢,这是乘警的专属位置,就像飞机经济舱第一排靠过道位置一般都留给乘警。

他一边整理自己的包,瞥了一眼我正在看的书:哈,《黑天鹅》啊,我前段时间刚看过,还可以,这作者写过好几本谈小概率事件和随机性的书,豆瓣上评价还可以,豆瓣上低于8分的书我都不看的。

喜欢读书的人最喜欢聊跟书相关的话题了,乘警一句话就引起了我的兴趣。作为一个做新闻的,也立刻对这个爱读书的乘警有了好奇心,觉得里面一定有很多故事。合上本准备读的书,聊起天。――实际上,后来将近四个多小时的旅途中,合上的书就没有打开过,一直在聊各种书。其实呢,也算不是上聊,很多时候我根本插不上话,基本上就听他讲那些我没看过的书。

没错儿,一个以读书为工作的人,被一个乘警上了一堂读书课。

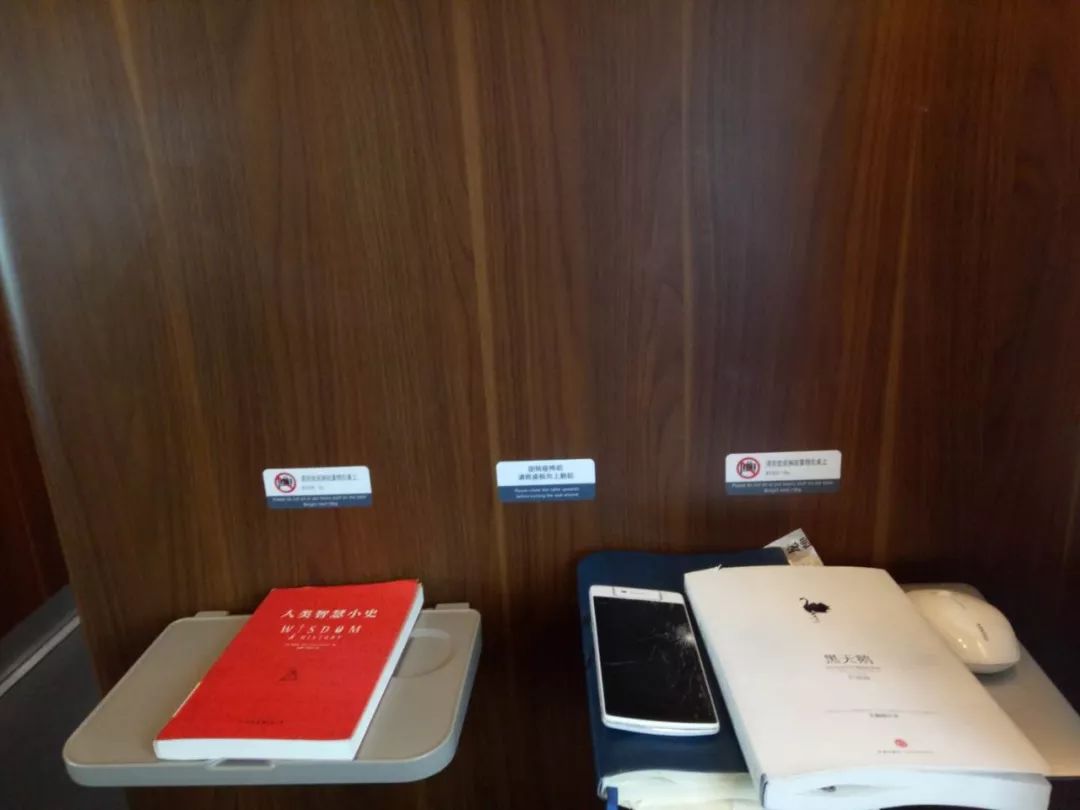

他说,火车每天往返几趟,日常工作的间隙,他就坐在这里看书,一年可以看150本。――每年读150本!一句话就“碾压”了我,我读书算多的了,一个月可以看4-5本,一年最多不过才60-70本。他从包里拿出一本书,《人类智慧小史》――英国坎布里亚大学哲学教授科诺的作品,我以前翻过,没看下去,讲的是神话、宗教、文学、占卜和魔法,一本了解人类智慧发展的微型百科。他说,我看的都是这种量级的书,其实并不难读。

聊到当下很多书翻译水平很差,晦涩难懂,败了读书的胃口,他跟我介绍了自己的选书经验:第一,别信那些所谓的排行和热门,豆瓣评价可能最值得参考,他一般只看那些8分以上的,偶尔过了7分也可以看看,口碑很重要;第二,这类翻译的书,不仅要看作者,也要看译者,一般书封上对译者身份有介绍的,说明译者有一定的名气和水平,翻译质量有保障――没有译者介绍,只有译者的名字,说明译者刚出道,翻译水平一般不怎么样。

他还介绍了另一个读书经验,书不必买了读,借了读可能最有效率。现在很多城市都在“全民阅读”上投入很多,公共图书馆资源很丰富,要学会使用这种公共资源。他的借书卡就被他用到了极致,翻了下他最近借的一些书:《求知简史-从超越时空到认识自己》、《锻炼改造大脑》、《盲眼钟表匠》、《神秘的量子生命》、《感谢不完美的自己》、《超人类革命》、《未来食材的N种玩法》――他指着最后一个书名笑说:这本可不是教你怎么做菜的,是谈生物工程学的。

接着话题就开始在各种我基本听不懂的学科间穿越,从人脑结构到神经网络,内啡呔和多巴胺――还好,多巴胺我还算听得懂。再说到人工智能和基因编辑――还好,前段时间刚看了一本关于人工智能的书,可我一说作者,他根本看不上那作者,说人工智能最好看哪个作者的哪本书。然后说到科幻小说和社会工程学,复杂性科学、博物学、生物进化学。唉呀,博士一年级上学期“科学逻辑和哲学方法论”一学期的课,都被他讲透了。高深抽象的理论,他一两个比喻,就能让人听懂,显然他自己是真读懂读明白了。他还聊到了当下一些热点,咪蒙啊,方舟子啊,知乎啊,NHK的记录片,快手抖音,女权主义,量子纠缠,引力波,自私的基因。神啊。

我问他记性怎么这么好,读的书都能记住。他又跟我讲了一个读书技巧,比如某个可能难懂的学科,他一般会几本同类型书一起读。――其实某个领域关键的核心问题就那么几个,同类型的书都会涉及,交叉对照着读,很容易就记住那些关键问题点,也就“入门”了。

巡逻一圈回来,他跟我讲起他在火车上处理纠纷的故事,说这些书也不是白读的,对自己的工作也有帮助。有次,一个大爷跟一个小姑娘发生冲突,这大爷把躺椅往后放时没注意后座,碰泼了小姑娘的咖啡,弄脏了LV包。小姑娘要这大爷道歉,并让其赔500元清洗费。大爷毫不相让,说我放我的躺椅,咖啡泼了是你自己的问题,有问题也是高铁设计的问题,双方各执一词,吵了起来。他去负责处理,首先他先观察双方,看到那大爷属服软不服硬型,那姑娘其实并不是想要赔钱,主要想要个道歉。他跟那大爷说,可能高铁设计确实要改进,你没啥大错,但要看后果,你的行为确实给那个姑娘造成了后果。无论如何,从生物进化学的角度看,雄性动物都是让着雌性动物的。

本来双方剑拔弩张,围观者等着看“热闹”,没想到这个乘警竟然讲起了“生物进化学”,一下子围观者都乐了,那大爷也不好意思起来,场面缓和下来,顺着这个台阶,就认错呗。小矛盾就这样化解了。一件小事,看到了读书融入骨子里的情商和智商。

我说,你读了这么多书,真应该写些东西,这样才能形成积累。――我都没好意思跟他说“变现”。他说,我只喜欢“输入”,不喜欢“输出”,我读书纯粹为了兴趣,喜欢读,感兴趣读,不是为了其他。――如果整天想着“输出”,读书还有什么趣味?这话真让我很羞愧,对于我们这种读书时时想着“输出”,总想着有什么用处,一边读一边想“这段话”能用到哪个论文里、哪次讲课中、哪篇文章里,读书本身的趣味确实大打折扣。他无功利的读书,更符合那种“为读书而读书”的自由本义。读无用的书,无用乃有大用。总想输出,读点儿东西就急于去“用”,输入“一成”想输出“五成”,这可能正是社会浮躁之源。

曾有人建议他到大学去教书,这么博学一定能碾压那些科学哲学教员。他说,他喜欢这份工作,就当一个爱读书的乘警,把读书当成他的非职业兴趣。如果把读书当成职业,去大学教书,就要被那套体制所驯服,考各种无用的证,学他不感兴趣的东西,填各种浪费生命的表格,发各种垃圾般的论文,多不好玩啊。这话让我想起胡适当年演讲时谈到的“非职业兴趣”:人在职业之外,总得有点儿自己真正自由的兴趣。总得寻个吃饭的职业,但你寻得的职业未必就是你所学或所喜欢的,工作往往成了苦工,就不感兴趣了,就很难保持求知的兴趣和生活的理想主义,所以应该有他的非职业的顽艺儿。往往他的业余活动比他的职业还要重要,因为一个人的前程往往全靠他怎样用他的闲暇时间,他用他的闲暇打麻将,他就成个赌徒;用闲暇研究历史,也许就成个史学家,你的闲暇往往定你终身。

胡适劝年轻人,只有多方发展业余的兴趣,使我们的精神有所寄托,使我们的剩余精力有所施展,生活就不枯寂,精神也就不会烦闷了。――胡适说,有了这心爱的玩艺儿,你就做六个钟头的抹桌子工夫也不会感觉烦闷了,因为你知道,抹了六点钟的桌子之后,你可以回家去做你的化学研究,或画完你的大幅山水,或写你的小说戏曲,或继续你的历史考据。――我不知道这个爱读书的乘警有没有读过胡适的这篇文章,但我看到了他身上有胡适所说的那种自由的快乐。

因为聊得太投入,我下高铁时,笔记本电脑竟忘火车上了!回家后吓出一身汗,那时他和高铁已经返程,跟我聊了一路读书的他,又开始帮我找起电脑。感谢乘警,感谢认真负责的北京南站,感谢拾金不昧的保洁阿姨,很快帮我找回了电脑。